南海土台风和非局地台风的对比研究

2014-05-30梁楚进董昌明刘正礼

程 撼,梁楚进*,董昌明,刘正礼

(1.卫星海洋环境动力学国家重点实验室,浙江 杭州 310012;2.国家海洋局 第二海洋研究所,浙江 杭州 310012;3.地球与行星物理研究所,美国加州大学洛杉矶分校,美国加利福尼亚州 洛杉矶 90095;4.中海石油(中国)有限公司 深圳分公司 钻井部,广东 深圳 518067)

0 引言

南海是我国南方的边缘海,是西太平洋的一部分,也是热带气旋(TC)的产地之一,每年在南海活动的TC有2类,一类在南海产生的,称为土台风(local typhoon)[1-2];另一类则是在西北太平洋产生,然后西行进入南海,本文称为非局地台风(non-local typhoon)。二者由于源地不同,其路径和强度发展规律也会有所不同[3],以往学者的大部分研究或者将二者统一进行分析,或者只研究其中之一,本文则在前人研究工作的基础上着重分析对比这2类TC在南海活动规律的异同点,对以后这2类TC的预报预警具有一定的参考意义。

1 数据来源

通常研究西太平洋(包括南海)TC的资料中心主要有3个:中国国家气象局(CMA-STI)、日本东京台风中心(JMA)和美国联合台风警报中心(JTWC))[4-5]。本文采用了JMA 1951—2012年的热带气旋最佳路径资料(包括TC记录时间、经纬度、近中心最大风速、中心气压),对在南海海域活动的土台风和非局地台风进行了统计分析。由于所选资料的TC强度均为热带风暴以上,因此本文研究的土台风和非局地台风强度均为热带风暴以上。

2 土台风和非局地台风在南海海域的活动情况对比分析

2.1 土台风和非局地台风频数统计

本文对1951—2012年62a间的TC资料进行统计分析,得到土台风285个,非局地台风376个。

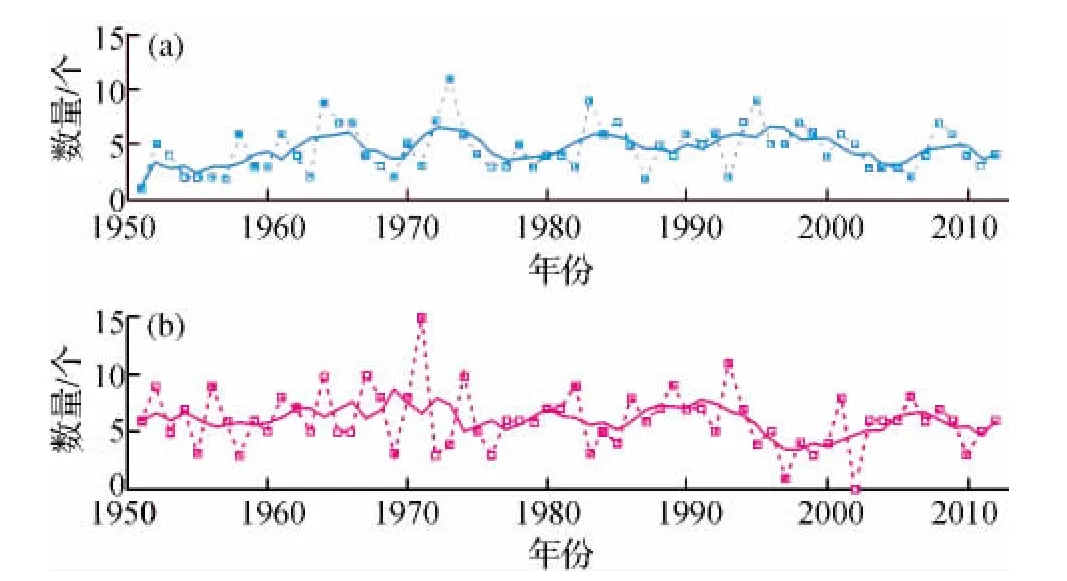

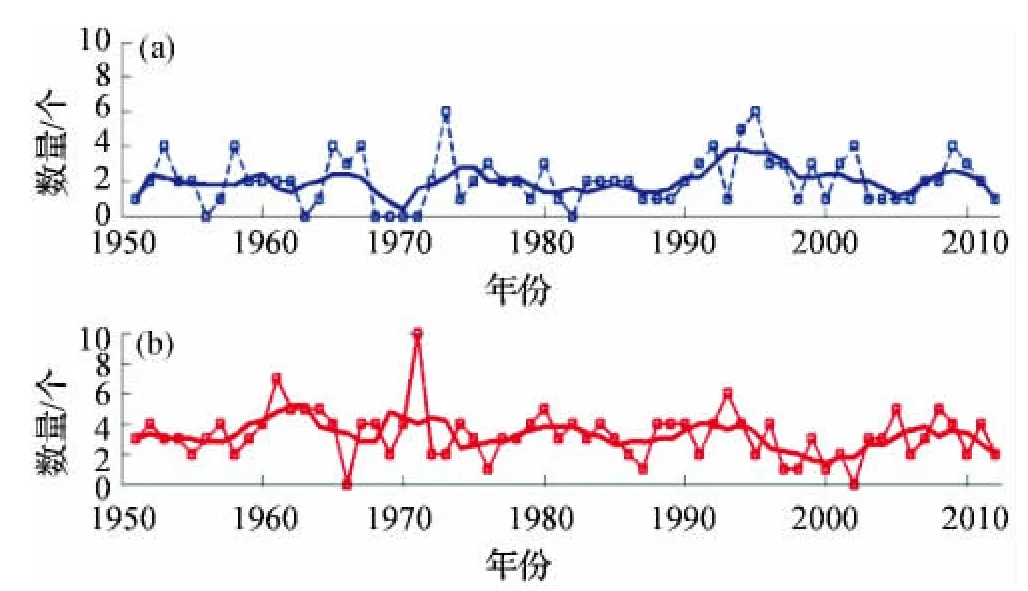

2.1.1 台风频数逐年变化

图1为土台风和非局地台风频数年变化时间序列,由图可知,1951年产生了1个土台风,其余每年至少产生2个;1973年产生土台风数量最多,达到11个;1964年、1983年和1995年都产生了9个土台风;2000年以后产生土台风最多的是2008年,有7个。1971年的非局地台风最多,有15个;2002年没有非局地台风出现;除1997和2002年之外,每年至少有3个非局地台风产生。土台风和非局地台风每年产生频数呈年代际周期变化。

图1 土台风(a)和非局地台风(b)频数年变化时间序列Fig.1 Time series of yearly frequency for the local typhoon(a)and non-local typhoon(b)

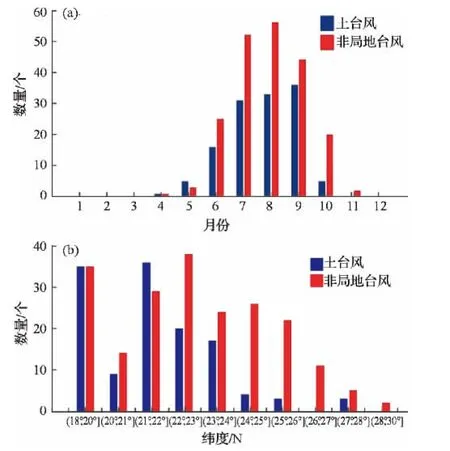

2.1.2 台风频数逐月变化

图2为土台风和非局地台风出现频数的月分布统计,由图可知,土台风和非局地台风均在6—11月发生频数很高,9月土台风最多,有59个;1月没有土台风产生;8月非局地台风最多,有68个;2月没有非局地台风产生;5月土台风有17个,非局地台风仅有8个;12月土台风仅有7个,非局地台风则有25个。

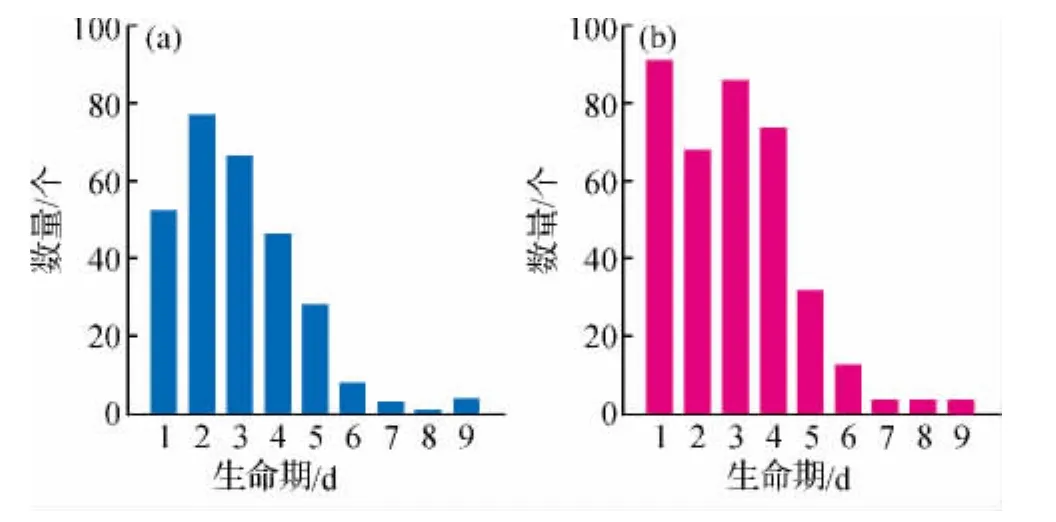

2.2 土台风和非局地台风在南海的生命期

土台风和非局地台风在南海生命期定义为其在南海存在的时间,如图3所示,土台风的生命期多为1~4d;其中2d的最多,有77个;生命期在7d以上的很少,只有8个。非局地台风的生命期也大多为1~4d;其中生命期为1d的最多,有91个;7d以上的很少,只有12个。

图2 土台风(a)和非局地台风(b)频数按月分布统计Fig.2 Statistics of monthly frequency for the local typhoon(a)and non-local typhoon(b)

图3 土台风(a)和非局地台风(b)在南海的生命期统计Fig.3 Statistics of the life-time of local typhoon(a)and non-local typhoon(b)in the South China Sea

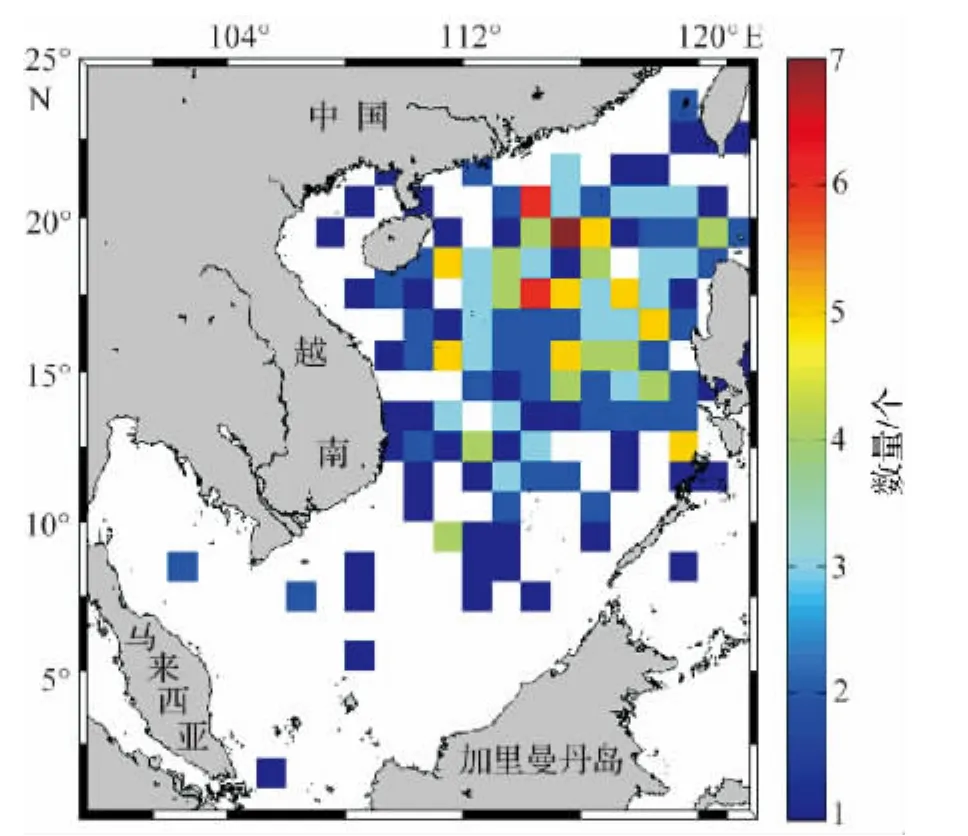

2.3 土台风源地的时空分布特征

图4 土台风源地位置分布Fig.4 Distribution of local typhoon source

南海受热带海洋性季风气候影响,土台风的产生也受其影响,为研究源地的分布,本文将南海区域划分成1°×1°的小区块,然后统计62a里各单元格内土台风源地的频数(图4)。由图4可知,土台风大多产生于5°N以北,62a里,只有1个土台风产生在5°N以南,查阅JMA资料,确定它是200126(VAMEI)。土台风源地集中在[15°N,21°N]×[111°E,120°E]区域,其中[19°N,20°N]×[115°E,116°E]区域产生的土台风数最多,有7个;[20°N,21°N]×[114°E,115°E]和[17°N,18°N]×[114°E,115°E]2个区域都产生了6个土台风;另外,还有数个小区块的源地数都达到了5个,其中有1个区域是[12°N,13°N]×[119°E,120°E]。

为分析不同季节土台风源地位置的变化规律,用同样方法,按月统计土台风源地如图5所示。由图5可知,1月没有土台风产生;24月以及12月土台风源地都主要集中在15°N以南;从5月开始,源地位置从15°N以南向北移动;到9月时,土台风源地大多集中在15°N以北;10月以后,源地开始向南移动;到12月时源地主要在15°N以南,而且数量很少,62a里也只有7个,其中TC200126(VAMEI)发生在12月,源地甚至在5°N以南。这说明土台风的产生与季风明显相关,夏季风时,土台风源地集中在15°N以北,冬季风时,土台风源地集中在15°N以南。

图5 土台风源地按月分布情况Fig.5 Distribution of local typhoon source monthly

2.4 土台风和非局地台风在南海的活动范围

JMA的TC最佳路径资料中,每6h有1个观测记录,本文统计的285个土台风,包括了3 122个观测记录。为研究土台风在南海的活动范围特点,本文统计了南海每1个单元格里的观测记录频数,以此说明该单元格代表的区域土台风活动频繁程度,结果如6a所示。从图中可以看出,土台风主要源地附近的活动最频繁,集中在[16°N,21°N]×[111°E,118°E]区域,即海南岛以东附近海域,15°N以南及22°N以北土台风活动较少。

对于非局地台风在南海的活动范围,同研究土台风的方法得到图6b,从该图中可以看出非局地台风在吕宋海峡的活动最频繁,这说明非局地台风在西太平洋产生后多从吕宋海峡进入南海。海南岛附近非局地台风活动没有台湾岛附近频繁,其原因可能是非局地台风从西太平洋进入南海时,有很多经过台湾岛 后向西北或者北向行进。

图6 土台风(a)和非局地台风(b)在南海的活动范围统计Fig.6 Statistics of the activity area of local typhoon(a)and non-local typhoon(b)in the South China Sea

3 南海海域土台风和非局地台风强度对比分析

3.1 土台风和非局地台风强度的空间分布

通常TC的强度用中心气压和近中心最大风速表示,本文分别用气压和风速分析了南海不同区域发生过的土台风和非局地台风的最大强度。

3.1.1 以中心气压最小值表示的强度空间分布

统计南海海域每个单元区间里TC的中心气压最小值,作为该区间的TC强度,中心气压值越小强度越大。如图7a所示,10°N为北的土台风强度普遍比10°N以南的强,在吕宋海峡以东有几个小区间的土台风强度很高;单元[11°N,12°N]×[116°E,117°E]的强度最大,中心气压最小值为930hPa。图7b显示了南海区域非局地台风中心气压最小值的空间分布,最小值出现在吕宋海峡区域,为895hPa,这说明非局地台风进入南海时其强度为其在南海的生命期里的最大;吕宋海峡以西的中心气压值也较小;最高值出现在10°N附近,达1 002hPa,这也反映了非局地台风在传播过程中中心气压逐渐升高,强度逐渐减弱;105°E以西的3个单元区间上的中心气压也很高,表明出现在此的非局地台风的强度很弱。

图7 土台风(a)和非局地台风(b)的强度分布(以中心气压最小值表示)Fig.7 Intensity distribution of local typhoon(a)and non-local typhoon(b)(represented by the minimum central pressure)

3.1.2 以近中心最大风速表示的强度空间分布

图8a为以土台风近中心最大风速表示的强度,由图可知,[11°N,12°N]×[116°E,117°E]区域内土台风近中心风速达到最大值90kn,其周围以及吕宋海峡以西附近、台湾岛以南土台风强度也很大,近中心最大风速在80kn以上;海南岛以东附近土台风强度也较大。虽然土台风最大强度出现在15°N以南,但在15°N以北强度较大的区域更多,这是因为15°N以南土台风出现频数较少,但是强度很大。图8b为非局地台风近中心最大风速分布,吕宋海峡周围区域的非局地台风强度达到最大,近中心最大风速为110 kn;13°N以北的最大风速值都比较大,台湾岛南端的最大风速也很大;最小值在10°N一线附近及105°E以西,近中心最大风速为35kn。

图8 土台风(a)和非局地台风(b)的强度分布(以近中心最大风速表示)Fig.8 Intensity distribution of local typhoon(a)and non-local typhoon(b)(represented by the maximum wind speed near the center)

3.2 土台风和非局地台风强度的比较

3.2.1 以中心气压最小值表示的强度对比

由图9可知,非局地台风中心气压范围更大,从890~1 010hPa之间均有个例产生;土台风则集中在930~1 010hPa之间。非局地台风在夏季风时中心气压主要集中在以975hPa为中心的小区间上,冬季风时则集中在以965hPa为中心的小区间上;土台风在夏季风时中心气压多集中在以985和995hPa为中心的小区间上,冬季风时多集中在以995hPa为中心的小区间上。夏季风期TC数量明显多于冬季风期;夏季风时,非局地台风中心气压达到历史最低;冬季风时,土台风中心气压达到历史最低。总体上,土台风强度比非局地台风小,且二者的强度都是夏季风时比冬季风时强。

3.2.2 以近中心最大风速表示的强度对比

由于JWA资料集从1977年开始才有近中心最大风速的记录,所以采用1977—2012年的资料进行统计,共有172个土台风和208个非局地台风,统计结果如图10所示。夏季风和冬季风期间土台风近中心最大风速都以40~50kn为多;风速最大值出现在冬季风时,为90kn;最小值在夏、冬季风时都为35 kn。非局地台风近中心最大风速在2个季风时期的分布都比较对称,其中,夏季风时最大风速在70~80 kn和80~90kn上的数目最多,冬季风时最大风速在80~90kn上的数目最多;风速最大值为125kn,出现在冬季风时;最小值在夏、冬季风时都为35kn。对比两者分布,可以看出非局地台风近中心最大风速普遍比土台风强。

3.3 土台风和非局地台风标准化强度随时间的演变

3.3.1 按中心气压

为了分析土台风和非局地台风强度在南海生命期里的发展规律,本文假定所有土台风在南海的发展过程有相同的规律,所有非局地台风在南海的发展规律也相同。在这个假设基础上,将每个TC的各个记录的中心气压除以其生命期里最大中心气压进行标准化,时间也一样处理,用统计方法拟合后的曲线如图11所示。由图可以看出,土台风的发展与时间有很好的对称关系,中心气压在土台风开始形成时最大,到其寿命的一半时,降到最低,然后再升高,其发展和消亡有很好的对称性。然而对于非局地台风,在开始时,其中心气压已经为最低,然后突然升高,说明非局地台风强度突然减弱,然后稳定到其生命期一半时迅速消亡。这也反映了非局地台风从西北太平洋进入南海时,强度突然减弱,然后逐渐消亡的过程。

图9 土台风和非局地台风强度分布统计(以中心气压最小值表示)Fig.9 Intensity statistics of local typhoon and non-local typhoon(represented by the minimum central pressure)

图10 土台风和非局地台风强度分布统计(以近中心最大风速表示)Fig.10 Intensity statistics of local typhoon and non-local typhoon(represented by the maximum wind speed near the center)

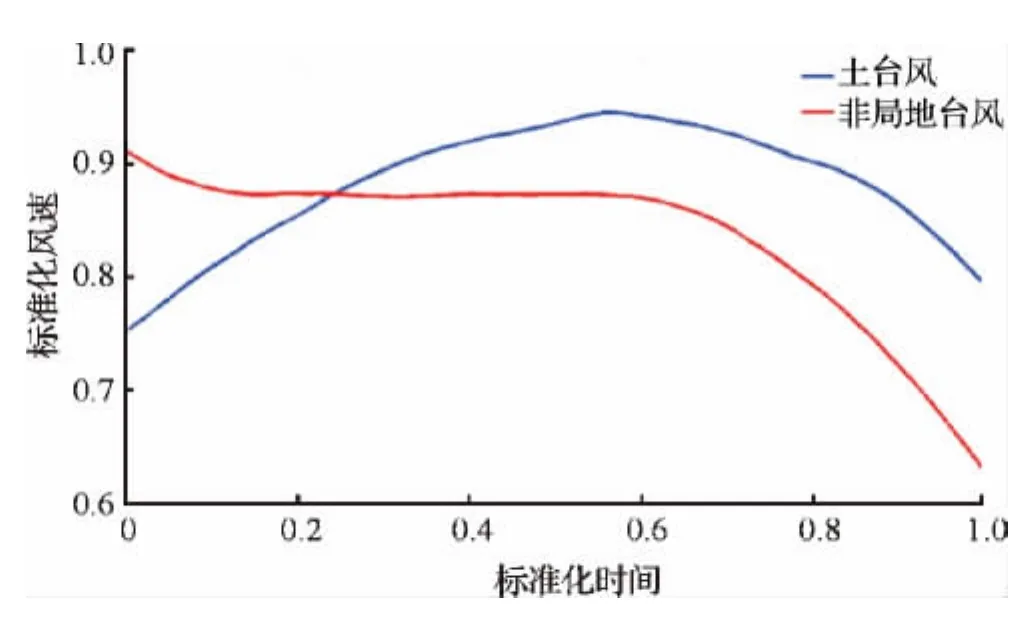

3.3.2 按近中心最大风速

运用上述方法,对1977年以后的土台风和非局地台风的近中心最大风速进行统计分析,如图12所示。土台风刚形成时的风速大约为最大风速的75%,在其生命周期的60%左右达到最高,然后降低。非局地台风的风速一开始为最大,在其生命周期的10%时,很快降低至最大风速的85%左右,然后稳定至生命周期的60%左右,迅速下降,也意味着非局地台风开始迅速消亡。

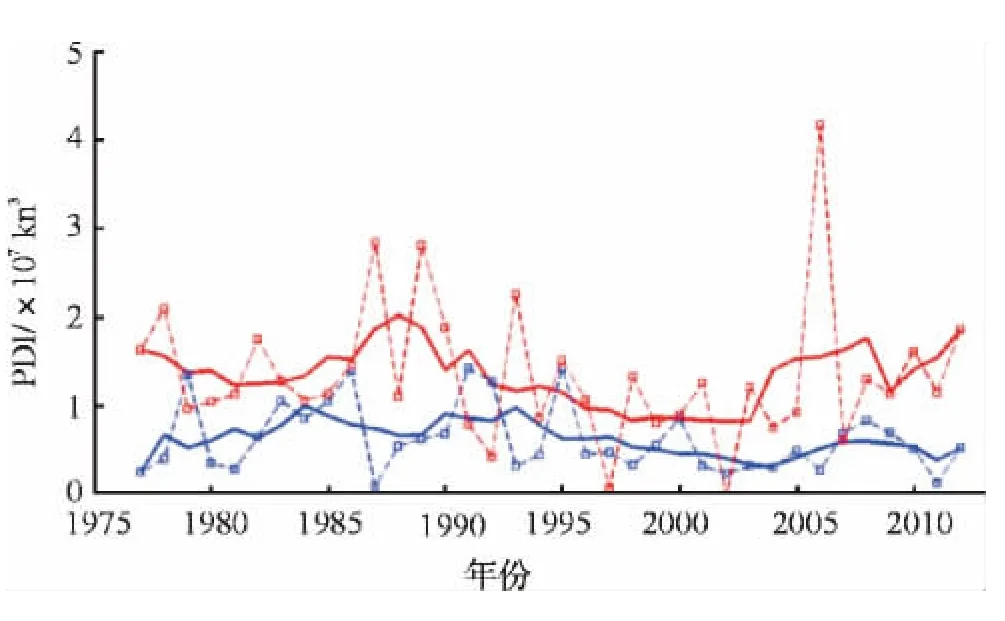

3.4 南海土台风和非局地台风活动因子的比较

EMANUEL[6]提出了PDI(破坏潜能指数),它反映了每年TC的破坏能力。在1977—2012年期间南海土台风和非局地台风的活动能力都没有明显的上升或下降趋势,但是非局地台风的破坏力明显强于土台风(图13)。

图11 土台风和非局地台风强度变化曲线(以中心气压最小值表示)Fig.11 Intensity curves of local typhoon and non-local typhoon(represented by the minimum central pressure)

图12 土台风和非局地台风强度变化曲线(以近中心最大风速表示)Fig.12 Intensity curves of local typhoon and non-local typhoon(represented by the maximum wind speed near the center)

图13 PDI时间序列图Fig.13 PDI time series

4 土台风和非局地台风登陆情况对比分析

很多学者对登陆我国的热带气旋的路径时空分布进行了研究[7-11],为了比较分析南海土台风和非局地台风登陆我国的特点,本文按季风期统计了登陆我国大陆和海南岛的土台风和非局地台风,登陆点是TC最佳路径和海岸线的交点,对连续多次登陆大陆或海南岛的TC,只取第1次登陆点。

4.1 土台风登陆情况

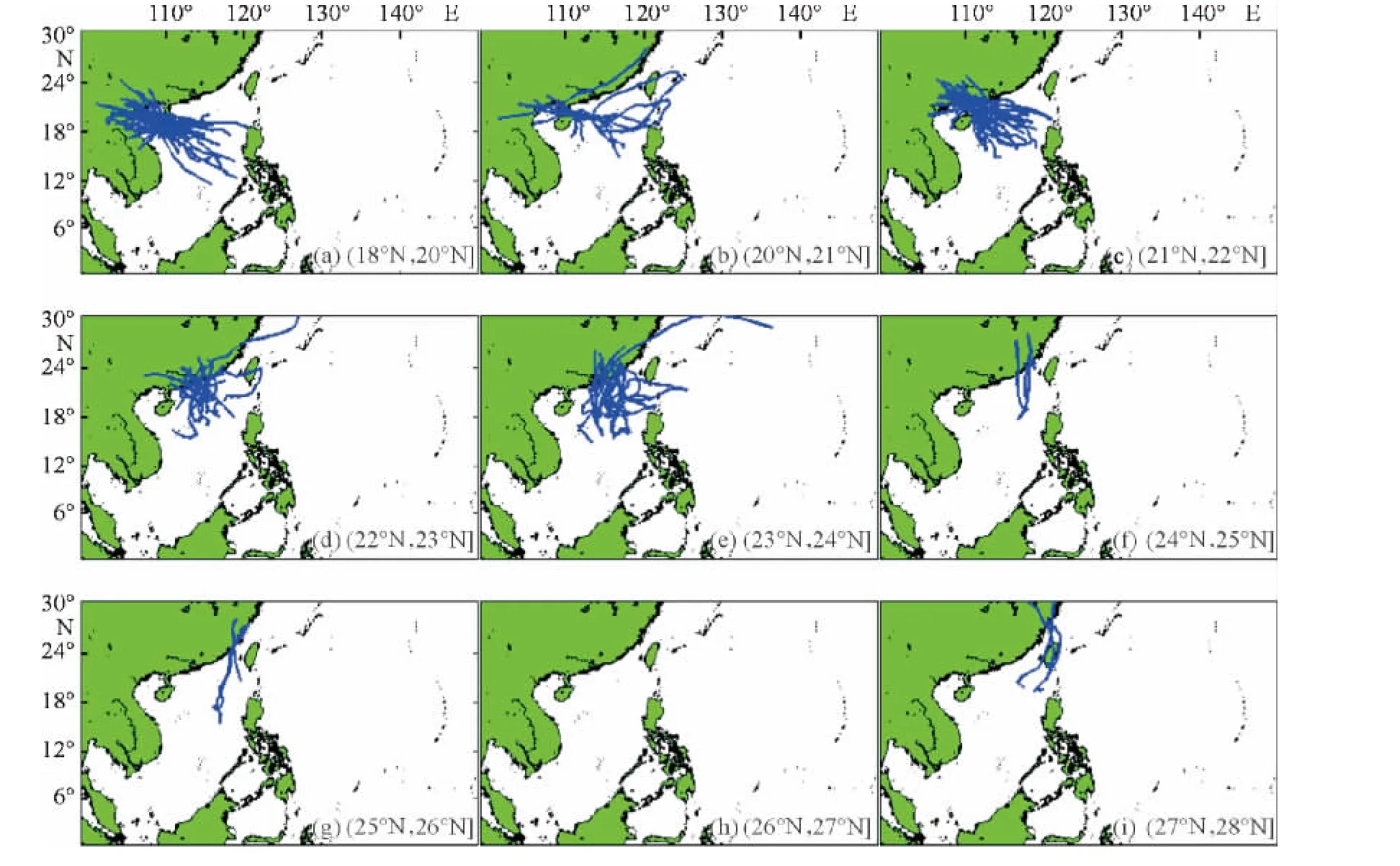

1951—2012年的62a里,共有127个土台风登陆我国大陆或海南岛,平均每年2个,最多的1年有6个登陆(图14a)。另外,从图15a中可以看出,土台风登陆主要集中在6—9月,9月最多,1、2、3、11和12月则没有土台风登陆。62a里登陆土台风的登陆点纬度都在28°N以南;在21°~22°N登陆的最多,达36个;登陆海南岛(18°~20°N)的也有35个;20°~21°N对应的是雷州半岛,土台风登陆频数相对邻近纬度段较少,原因可能是受海南岛的阻挡;变化趋势上基本以21°N为界,越往北,登陆频数越少(图15b)。图16和图17分别表示夏季风时和冬季风时土台风的登陆情况,夏季风时登陆的土台风比冬季风时多很多,而且冬季风时登陆路径比较复杂。

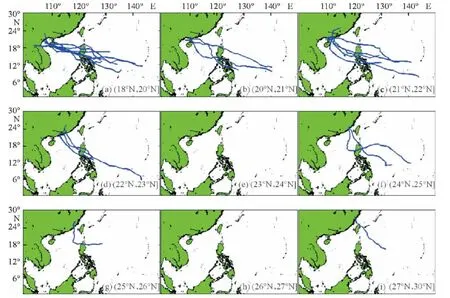

4.2 非局地台风登陆情况

1951—2012年62 a里登陆我国大陆及海南岛的非局地台风有203个,平均每年3.3个(图14b)。非局地台风在6—10月登陆较多,其中8月登陆最多(图15a)。非局地台风登陆点在18°~30°N均有分布(图15b)。图18和图19分别表示非局地台风在夏季风和冬季风期的登陆情况,夏季风时,非局地台风在各个纬度都有登陆;冬季风时登陆我国大陆的非局地台风都没有经过台湾岛,而夏季风时登陆大陆高纬地区(24°N以北)的非局地台风都先经过了台湾岛;数量上夏季风时登陆频数远高于冬季风时;冬季风时在27°~30°N,只有1个非局地台风登陆。与土台风登陆情况类似,62a里也有35个非局地台风登陆海南岛(18°~20°N),22°~23°N 区间内登陆频数最多,雷州半岛对应的20°~21°N区间登陆很少,可能原因是受海南岛的阻挡作用。

4.3 土台风和非局地台风移速对比

本文对土台风和非局地台风按其源地,统计了不同纬度产生的TC的平均移动速度,如图20所示。夏季风时,土台风主要产生于10°N以北,25°N以南,非局地台风产生于6°N以北,25°N以南;在11°N及13°N产生的土台风移动速度大于非局地台风,其它纬度上产生的非局地台风的移动速度都强于土台风。冬季风期间,2°N也产生过土台风,3°N和4°N产生过非局地台风,产生土台风的纬度上边界是20°N,产生非局地台风的纬度上边界是21°N,这也证明了之前的结论:随着夏季风转向冬季风,土台风和非局地台风的源地都出现了不同程度的南移,产生的土台风和非局地台风在同纬度上都比夏季风期产生的土台风和非局地台风的移动速度小。

图14 登陆土台风(a)和非局地台风(b)频数时间序列图Fig.14 Time series of landing frequency for local typhoon(a)and non-local typhoon(b)

图15 土台风和非局地台风登陆频数按月(a)和按纬度(b)分布统计Fig.15 Statistics of landing frequency for local typhoon and non-local typhoon by month(a)and by latitude(b)

图16 夏季风时土台风登陆路径图Fig.16 Landing track of local typhoon in summer monsoon

图17 冬季风时土台风登陆路径图Fig.17 Landing track of local typhoon in winter monsoon

图18 夏季风时非局地台风登陆路径图Fig.18 Landing track of non-local typhoon in summer monsoon

图19 冬季风时非局地台风登陆路径图Fig.19 Landing track of non-local typhoon in winter monsoon

图20 登陆土台风和非局台风的移动速度与其源地纬度的关系Fig.20 Transmission speed of local typhoon and non-local typhoon vs.latitude of source

5 结论

本文利用1951—2012年JMA热带气旋最佳路径资料,对比分析了62a间影响南海的土台风和非局地台风的活动情况、强度大小和分布以及二者的登陆情况,得到以下主要结果:

(1)土台风和非局地台风年产生频数均呈现出年代际的周期性变化,两者在南海持续一周以上的都很少,大多持续1~4d。

(2)土台风源地多集中在[15°N,21°N]×[111°E,120°E]区域,且源地存在季节性变化。1—4月很少出现;5月后源地向北移动,并逐渐增多;9月土台风产生最多,且多集中在15°N以北;10月开始,源地南移,15°N以南开始出现土台风。

(3)土台风活动范围比非局地台风广,尤其在海南岛以东、西沙群岛以北附近海域20°N一线更为集中;非局地台风活动范围多集中在吕宋海峡附近,在9°N以南很少出现,而土台风甚至在5°N以南出现。

(4)非局地台风强度普遍比土台风强,土台风在南海经历产生,发展和消亡的阶段,其整个发展过程随时间有较好的对称性;而非局地台风一般在进入南海时强度最大,进入南海后强度迅速减弱,然后稳定至在南海生命周期的60%左右,迅速消亡。

(5)在南海单元小区间上平均的土台风强度分布无明显差异,各个地方出现的土台风都可能较强,最大强度出现在11°N一线上,此外,吕宋海峡以西附近及台湾岛以南附近海区也出现过较大强度的土台风。非局地台风最大强度出现在吕宋海峡附近海域和台湾岛以南附近海域,往南至10°N附近以及南部,非局地台风强度均较弱。

(6)南海登陆土台风和非局地台风的登陆位置具有季风期规律,夏季风时登陆的TC比冬季风时登陆的多得多。纬度上,土台风登陆点在21°~22°N和海南岛(18°~20°N)的最多;非局地台风登陆点在22°~23°N和海南岛(18°~20°N)的最多,且随着纬度升高,登陆的TC减少。20°~21°N对应的雷州半岛由于海南岛的阻隔,其上登陆的土台风和非局地土台风都较少。

(7)无论是土台风还是非局地台风登陆,同纬度在夏季风暴发时产生的TC要比冬季风时产生的TC移动速度更大。夏季风时产生的TC,随着源地纬度的增大,移动速度整体有下降的趋势。同纬度的非局地台风和土台风相比,无论在哪个季风期,前者的移动速度都比后者大。

(References):

[1]WU Di-sheng,ZHAO Xue,FENG Wei-zhong,et al.The statistical analyse to the local harmful typhoon of South China Sea[J].Journal of Tropical Meteorology,2005,21(3):309-314.

吴迪生,赵雪,冯伟忠,等.南海灾害性土台风统计分析[J].热带气象学报,2005,21(3):309-314.

[2]JIANG Di,HUANG Fei,HAO Guang-hua,et al.The characteristics of air-sea heat flux exchange during the generation and development of the local typhoon over the South China Sea[J].Journal of Tropical Meteorology,2012,28(6):888-896.

蒋迪,黄菲,郝光华,等.南海土台风生成及发展过程海气热通量交换特征[J].热带气象学报,2012,28(6):888-896.

[3]CHEN Run-zhen.Latitudinal distribution characteristics of tropical cyclone in South China Sea[J].Journal of Oceanography in Taiwan Strait,2007,26(4):465-471.

陈润珍.南海热带气旋纬向分布特征[J].台湾海峡,2007,26(4):465-471.

[4]ZOU Yan,ZHAO Ping.Comparison of tropical cyclone datasets and a data-correction scheme for data from TC yearly book[J].Journal of Tropical Meteorology,2009,25(3):295-299.

邹燕,赵平.几种台风资料的对比及台风年鉴数据的订正[J].热带气象学报,2009,25(3):295-299.

[5]YU Hui,HU Chun-mei,JIANG Le-yi.Comparison of three tropical cyclones strength data sets[J].Acta Meteorologica Sinica,2006,64(3):357-363.

余晖,胡春梅,蒋乐贻.热带气旋强度资料的差异性分析[J].气象学报,2006,64(3):357-363.

[6]EMANUEL K.Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30years[J].Nature,2005,436(7051):686-688,doi:10.1038/nature03906.

[7]ZHANG Han,GUAN Yu-ping.Latitudinal distribution of landing tropical cyclones over mainland China[J].Acta Phys Sin,2012,61(16):169203.

张翰,管玉平.登陆我国大陆热带气旋的纬度分布特征[J].物理学报,2012,61(16):169203.

[8]HE Hai-yan,JIAN Mao-qiu,SONG Li-li,et al.Some climatic features of the tropical cyclones landed onto Guangdong Province during the recent 50years[J].Scientia Meteorologica Sinica,2003,23(4):401-409.

贺海晏,简茂球,宋丽莉,等.近50a广东登陆热带气旋的若干气候特征[J].气象科学,2003,23(4):401-409.

[9]YU Liao-ni,DONG Mei-ying.Moving velocity variation of landfalling tropical cyclones before landing in Zhejiang Province[J].Meteorological Science and Technology,2007,35(1):40-44.

俞燎霓,董美莹.浙江热带气旋登陆前移动速度变化分析[J].气象科技,2007,35(1):40-44.

[10]ZHONG Yuan,YU Hui,WANG Dong-fa,et al.Factors affecting the track of tropical cyclones after landfall in Eastern China[J].Journal of Tropical Meteorology,2007,23(3):209-218.

钟元,余晖,王东法,等.对东海热带气旋登陆后路径趋势的若干探讨[J].热带气象学报,2007,23(3):209-218.

[11]WEI Xiao-yu,LIU Xue-feng.Relation between storm surge and elements of landing location and path of tropical cyclone at Zhapo Station[J].Journal of Oceanography in Taiwan Strait,2010,29(1):122-127.

魏晓宇,刘雪峰.闸坡站风暴潮增水与热带气旋登陆点及路径的关系[J].台湾海峡,2010,29(1):122-127.