中国动画文献的类型

2014-05-26李保传

李保传

文献是指具有记录信息和知识的一切有形载体。具体地说,是将知识、信息用文字、符号、图像、音频等记录在一定的物质载体的结合体,亦可称之为文献载体。文献载体具备三个基本属性,即:知识性、记录性、物质性,其功能目的是存贮知识、传递和交流信息。

从文献载体的文化角度,动画文献资料整理对于当今蓬勃发展的动漫产业发展而言,亦有文化上的参照作用。随着动漫产业的席卷而起,国内多个省市应时建立起相关主题的动漫博物馆,各高校也因教学之需筹建动漫陈列室。然而,很多所谓的主题馆陈列大多停留在科普宣传的层面上,根本不具备文献的属性作用,主要原因有二:其一是国内相关课题的研究尚处于初始阶段,还没有成型的文献整理或思考。第二,没有文献意识,早期的动画资料随着社会的运动变革,大都遗失殆尽,极个别地散落在民间或机构当中,不能体现完整的知识记录。

为了解决中国动画文献这一尴尬的历史现状,杭州动漫博物馆已经开始进行相关文献的挖掘整理工作,这一具有前瞻性的战略已经取得突破性的进展,这对于中国动画事业而言也是一件功在千秋的好事。撰写此文,考虑到笔者所掌握的资料有限,所以该文的草创只能以框架的形式按照载体的主要类型进行分析,希冀能对后续的动画文献研究和整理有所帮助。

文献载体的物质性主要是指那些有形的可供观摩、研究的实物资料。这些资料,自中国动画发生之日起就开始以不同的载体形式记录下来,随着时代发展和技术进步,载体形式也随之发生着转变。按照动画文献载体的发展轨迹,主要可归纳为纸质型和非纸质型载体两大分类。

纸质型文献载体

纸质型是最为普遍的传统载体样式,它不仅仅是记录中国动画发展的最为重要的载体样式,也是其他学科研究的主要载体之一。纸质型文献可简单划分为印刷类和手稿类两种,其中印刷类以报纸、图书、海报招贴、影片宣传资料居多,而手稿类则相对比较稀少,主要以艺术家创作手稿、信札等为主。不管是印刷类还是手稿类,它们都以文字、图片和图文结合的记录手段直观的呈现、存储着特定的历史信息,是研究中国动画不可缺少的重要文献。

以文字类为主的动画文献

早期的动画艺术家大都是美术专业出身,在正业上主要以美术创作活动为主,故此在理论研究、创作心得方面很少以文章的形式出现,因此造成了有关早期动画研究的文章非常有限,而专门的论著更是寥寥无几。比较专业的动画论著如:1984年中国电影出版社出版的《美术电影创作研究》,该书汇集了上海美术电影制片厂20余位动画艺术家的创作心得,比较系统地记录了部分动画作品的创作意图,该书也是中国动画发展历史上的第一本专业论著。遗憾的是书中的文章论点主要以七、八十年代的作品为主,而对于五、六十年代的动画作品少有谈论。1986年10月,北岳文艺出版社出版了一本由万籁鸣口述、万国魂执笔的《我与孙悟空》一书,该书详实记录了万籁鸣一生的创作经历和人生磨难,弥补了早期动画研究的历史缺失。

专业的动画教材随着动画教育的出现在建国以前就已经出现,只是断断续续,难成体系。50年代初期,苏州美专首创动画专业,钱家骏与其他几位老师一边带学生绘制短片,一边编写教材和讲稿,真正意义上开始为新中国培养专业的动画人才。钱家骏先生根据以往的经验,编写了《动画规律》、《动画线描》等教材,是目前可考的最早的动画专业教材。关于钱家骏先生的这两本教材,可能已经佚失,巧合的是,1973年3月由中国人民解放军八一电影制片厂动画队油印了一份名为《动画理论资料》的教材,在引言部分的第一句中提到:“一九五六年由我厂去上海科影和美影学习的同志,带回一部分动画理论资料,我们编印成册。当时我们动画队的同志认为这一部分学习资料,对我们提高动画理论水平和实践水平起了推动作用。”这本教材共分成两个部分,第一部分是上海科影从英国动画丛书中摘译的,原名为《how to cartoon》,译为《动画片是怎么拍摄的》。第二部分是上海美术片厂业务学习理论教材,内容为动画理论,而且又是1956年从美影厂带回来的资料,这会不会与钱家骏先生的《动画规律》有着相关的联系呢!在此,笔者无需定论,但是这两本教材培养的大批人才无疑继承了钱家骏先生的学养,为以后的动画教材编写打下了一个专业的基础框架。早在50年代,还有两本专业教材不容忽视,一本是由沈子丞编写的《活动卡通画法》,该书于1950年中华书局印行。另外一本是1956年由万初人编著的《动画片的秘密》。但真正意义上把这门课程体系化、理论化的是邬强、钱运达先生。1979年他们在北京电影学院动画班授课期间编写了一部《动画理论与技巧》的教材,该书尽管没有出版,但作为讲义在教学中使用,对今天的动画理论教学依然有着非常重要的指导作用。

早期的动画教材少之又少,但有一点是值得我们注意的。在早期的教材里面,每一本书的出现都凝聚了老一辈动画工作者的心血,提炼出的是在动画学习过程中亟需解决的问题。由此可以看出,我国早期的动画理论研究是非常薄弱的,这也给我们今天研究早期动画带来一定的困难。尽管特伟、靳夕、张松林、金柏松、伍伦等人也在不同时期撰写了一些专业文章,但这些文章散落在各种期刊杂志上,收集起来已是不易,想要深入研究无疑是重重困难。早期刊发动画图文的杂志主要有:《大众电影》、《长影画报》、《上海电视》、《电影故事》等,其中以《大众电影》和《长影画报》居多。研究动画文献,这些电影杂志是必不可少的,这其中不仅有动画导演的创作笔谈、艺术交流、动画资讯快递,甚至还有一些影响动画生产决策的时政大事。这些文献,部分以图文结合的形式真实记载着当时的动画状况。研究这些文献,对于勘误存在于当今的很多动画论著的一些谬误,是非常可行的线索之一。比如1955年《大众电影》第12期第36页刊登了一篇题目为“第一部彩色动画片《骄傲的将军》”的报道性文章,文章篇幅不大,但对于一般论著中认为“第一部彩色动画片《乌鸦为什么是黑的》”这一提法提出了疑义,在此我们不便纠正孰是孰非,但这些疑义的出现,正是我们今天之所以研究动画文献的意义所在。有趣的是早期的电影杂志尤其是五、六十年代期间的电影杂志,几乎每期上面都会刊登一些动画电影资料,至八十年代以后,有关动画的资料便逐渐边缘起来,故事片、港台明星占据了大量的版块空间。

除了杂志,报纸也是需要重视的文献载体之一,尤其是建国以前的报纸,如大公报、申报等都会夹杂着一些动画电影资讯,此类资料本身就非常罕少,对于研究早期动画弥足珍贵。

电影宣传单、宣传册页是电影院为了方便观众了解电影内容,由电影发行公司统一印制发行的一种说明书,说明书以单页为主,篇幅短小,起到了影片的宣传和介绍作用。在三四十年代,这种电影说明书非常普遍,观众可以凭票领取,免费赠阅。今天,这种宣传形式已经成为过去,这种说明书已不再是单纯的宣传资料,而是代表了一个电影时代的产物。

分镜头文字台本可以说是动画电影研究中最直接的文献,它用文字完整的记录镜头号数、画摄影、长度、内容、歌词、效果、音乐等影片的全部要素,决定着影片最终的完成效果。影片拍摄完成以后,文字台本随同电影拷贝、海报等一并发行到各地的电影放映机构供放映员在电影放映过程中使用。

信札,简单地说就是书信、信件,在信息沟通不发达的历史时期,信件是艺术家沟通传递信息的主要媒介,其中既有对某一作品的创作观点,又有艺术家之间的艺术交流,字里行间,只言片语,都可以窥见艺术家们独有的艺术魅力。

以图片类为主的动画文献

文字是一种想象的艺术,而图片则是直观的视觉艺术。我国的美术电影,强调的是“美术”的视觉,而图像文献无疑是纪录和展示这种美术形象的最佳载体。电影自诞生至今已有百余年历史,其独特的魅力征服了全世界,成为人们喜爱的文化享受方式。因此与电影有关的物品,往往因为其文化品位、历史性、纪念意义而被电影爱好者所珍爱。

以图片类为主的动画文献首推电影海报、剧照等宣传画,观众无需观看影片本身,仅浏览一张电影海报,就可以对影片的风格和内容有个大致了解。无论在哪个年代,电影海报在人们的视线里从来没有陌生过,它以各种姿态散发着它的艺术魅力。由于电影海报是内部发行,基本局限在影剧院,属于非卖品,外人要收藏电影海报是十分困难的。因此,长期以来,无论是个人还是机构几乎都没有收藏的意识,致使大量的老电影海报损毁,比如民国时期的电影海报几乎看不到,其珍贵性可想而知。作为动画电影海报,其命运更是不堪入目,动画电影本身属于正片之前放映的加映影片,其海报的发行本身量小,尤其50年代的海报存世量微乎其微,像《小小英雄》、《骄傲的将军》、《长发妹》、《雕龙记》、《中国的木偶艺术》、《金色的海螺》等影片,存世量屈指可数,有的甚至是孤品,发掘、保护这些海报遗产迫在眉睫。

作为电影的一种衍生品,电影海报就像影片的“名片”,它以影片最精彩的镜头,配以最美的广告语言加以推介,形成了别具一格的艺术性和文化特征。新中国成立以来,许多的美术师、画家先后参与了电影海报的创作。随着电影事业的发展,海报创作手法也呈现了多样化,除了水粉画和摄影外,还有国画、油画、漫画、年画、木刻、剪纸、素描、连环画、雕塑、卡通画等画面风格。从早期动画电影海报的资料看,涌现出了一批专业从事动画电影海报创作的艺术家,其中以颜地、樊楠、王延陵、李念淑、方海雄、焦焕之、谷梅等最为知名。另外,不少中国的绘画大家也先后加入到创作电影海报的队伍中来,这在世界影坛也是极为罕见的,如程十发、蒋兆和、黄胄、张仃、黄永玉、叶浅予、董辰生、詹同、蔡振华等等。由于这些名家的参与,大大提升了中国电影海报的艺术价值,同时也受到广大收藏者的青睐。

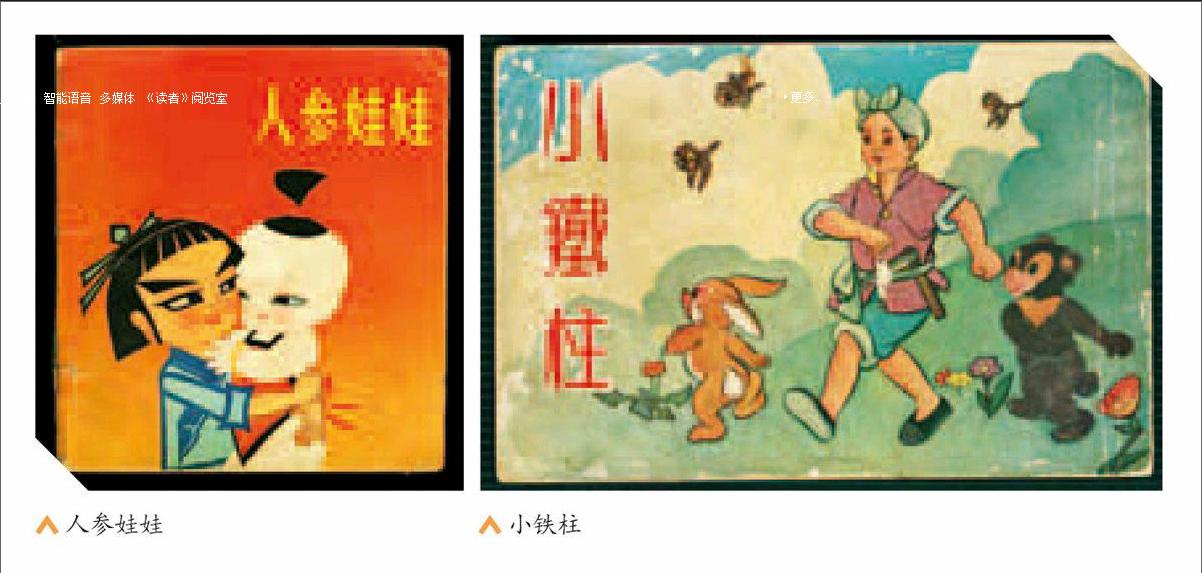

连环画又称连环图画、小人书、小书、公仔书等,是指用多幅画面连续叙述一个故事或事件的发展过程,题材广泛,内容多样。连环画兴起于二十世纪初叶的上海,艺术表现形式多样,题材具有中国传统文化特色并能反映一定的历史时期特征,与其他国家的漫画作品有着很大的区别,具有自己独特的艺术表现力。

从传播角度来看,连环画与动画电影相比更易于普及。上世纪50年代,很多动画创作人员参与到连环画创作中来,有些动画电影也不失时机地改编成连环画,以此弥补电影看完即逝,传播渠道单一的局限。建国后,类似这种“卡通漫画”的读物最早出版的是1954年绣纹创作出版的《三只小兔》,与新中国第一部动画片《谢谢小花猫》同时出版,接着又出版了《翡翠城》和《小铁柱》。从此开始,这类书不断出版,像《小梅的梦》、《好朋友》、《机智的山羊》、《采蘑菇》、《小猫钓鱼》、《野外的遭遇》、《老婆婆的枣树》、《一只新足球》等等,与其他卡通连环画一起在连环画领域形成了卡通动漫类这一专门的分支,受到读者的热捧,而创作者主要以美影厂的动画艺术家为主。主要作者如万籁鸣、刘凤展(又名刘微)、窦宗淦、胡进庆、陆青、严定宪、张松林、何玉门、江爱群、戴铁郎、王树忱、詹同等,其中有些连环画作品尽管没有改编拍摄成动画电影,但从这些作品中可以感受到“动画”的影子。

老照片是通过洗印技术完成的印刷片,从文献的内容来看主要包含两个方面:一为动画电影剧照,其用途和电影说明书一样作为宣传之用,一图一文,两种样式,相得益彰。由于这些剧照的图像比较清晰,还应用在杂志、报纸等刊物的印刷制版方面。第二,有些老照片的内容记录了老一辈动画艺术家在学术交流、动画拍摄场景、生活采风等方面的图像,这些照片定格着老一辈艺术家的创作经历和历史背景。这些老照片大部分收藏在照片本人或拍摄者手中,只有少量部分存留在出版社或档案馆中,老照片是记载中国动画历史最好的佐证文献。

手稿(在这里主要指画稿)和手札一样都具有唯一性,每一张都是由艺术家亲笔完成。它与印刷稿不同,有的手稿本身就是一件极具收藏价值的艺术作品。动画手稿是电影拍摄的母本,主要有动画造型设计稿、分镜头画面台本。除了动画作品之外,还有一些画稿是由艺术家在业余时间创作的其他字画类作品,如书画作品、漫画作品、插图以及连环画原稿等,这些图稿尽管与动画没有多大关系,但它集中体现着动画艺术家的个人魅力,属于动画文献的辅助或衍生作品,同样应该得到足够的重视。

非纸质型文献载体

顾名思义,非纸张型文献是指不以纸张作为介质的文献部分。主要包括:胶片拷贝、赛璐璐片、偶类模型、拍摄实物、磁带磁盘以及今天的电子存储设备等。

电影胶片是专门用于拍摄电影连续活动影像的摄影感光材料,包括电影摄影用的负片、印制直接用于电影放映的拷贝所用的正片、复制用的中间片和录音用的声带片等。2012年4月23日至24日,第68届国际电影资料馆联合会在中国电影资料馆举行,这是自电影资料馆联合会成立以来首次在中国举办年会。据了解,本届主题为“世界动画电影”,这是“国资联”70多年历史上第一次讨论动画电影这一主题,中国电影资料馆提供了11部中国动画电影参加展映,其中包括万氏兄弟于1934年创作的《鼠与蛙》的电影拷贝。本次会议24位与会代表主要围绕电影拷贝的收集保存、修复和利用。由此可见,提高电影档案保护利用水平,加强电影文化交流,提高中国电影文化遗产的世界影响力已经引起全社会的关注。

赛璐璐片又称赛璐珞,它透明,有光泽,可以染成各种颜色,是制作动画成品的主要材料。赛璐珞片一般使用三醋酸纤维素酯片基或聚酯(涤纶)片基为原料,再根据绘制画面所要求的规格大小裁切而成,随着电脑技术在动画中的应用,以赛璐璐片制作动画逐渐退出历史舞台,至今已经所剩无几。赛璐璐片是直接拍摄动画影片的原稿,是传统手绘动画时代的重要媒介。除了电影胶片和赛璐璐片,早期能够记录动画电影的音像制品,还有磁盘和磁带等一些磁性媒介。如中国唱片发行的33转的《美术电影歌曲集锦》等。这种物品年代久远,尽管不能再继续使用,但其作为特定时期的衍生产品,是见证动画电影发展的一种特殊文献。

偶类动画的制作主要依靠一些实物模型进行定格拍摄,如剪纸、木偶等,这些物品随着动画片的完成而废弃,只有少数一部分因其造型精致或个人喜好而被保存了下来。另外,有些很经典的木偶戏人物造型如布袋戏、提线木偶等也可以作为动画文献受到必要的关注。

综上述可见,动画文献的载体形式多种多样,在不同时期载体的呈现形式也有所不同。动画技术在发展,载体样式也在产生变化。重要的是,除了主流文献载体,还有一些零星的载体样式个别的出现在某一个时期,因此,想要深入的挖掘动漫文献,了解动画文献载体的多样化,对于今天的动画衍生品发展有着至关重要的借鉴作用。

历史已经过去,承载动画历史的文献还有待于进一步的挖掘,再现动画历史的过去又需要这些重要的文献。展望今天市面上的动画图书教材,可以说如井喷般发展,而真正有深度的站在中国动画发展立场上的著述非常少,这也说明我们的研究现状正是因为对动画文献的缺失而造成的。基于这样的历史教训,不能不引起我们的重视和思考,早期的动画文献需要引起学术上的高度重视。同理,今天的动画发展历程在明天也将成为文献,这就要求我们从现在做起,提高文献意识,做好今天动画文献的管理工作,为中国动画文化的传承做出应有的努力和贡献。

(作者单位:杭州师范大学)