“荒岛”电影情节中个体精神的怀疑与救赎

2014-05-26张燕

【摘要】 叫好又叫座的电影《少年派的奇幻漂流》引起了各界的关注与讨论。为什么这类以“荒岛”电影情节为主题的电影会屡获成功?鉴于这一问题,采用精神分析法对《少年派》的原型进行溯源,并剖析其原子式生活方式的精神叙事,解读少年派的跨文化精神漂流。

【关键词】 《少年派的奇幻漂流》;荒岛电影情节;个体精神

[中图分类号]J90 [文献标识码]A

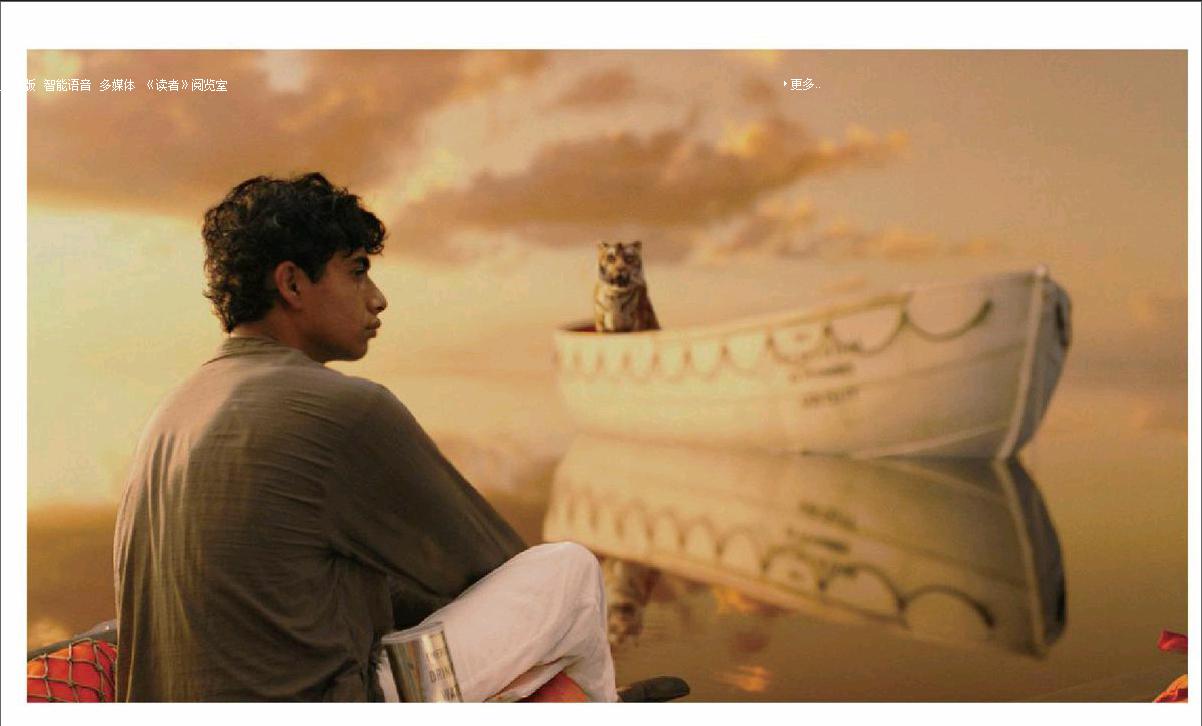

一、《少年派的奇幻漂流》

热映引发的思考由好莱坞华人导演李安执导的影片《少年派的奇幻漂流》(下文简称《少年派》)可以说是去年全球电影界最炙手可热的一部电影。李安凭借《少年派》入围第85届奥斯卡十一项提名,并一举夺得最佳导演奖、最佳摄影奖、最佳视觉效果奖和最佳原创音乐奖4项奖项。当然,《少年派》的票房成绩也十分可观,根据电影票房统计网站Box Office Mojo信息显示,《少年派》自2012年9月28日在纽约电影节全球首映后,票房一路挺进,目前以5.649亿美元的票房跻身世界历来电影百大票房金榜,排名第84。[1]

为什么这样一个讲述一个少年和一只孟加拉虎海上漂泊227天的电影能够同时获得东方和西方观众的一致认可呢?观看过此片的观众肯定发现了一个现象,在走出影院后,大部分观影者都进入了思考和讨论之中。“派讲述的两个故事究竟哪个是真?”“派为什么一定要和老虎同行?”……大家众说纷纭,但似乎各有各的理解和领悟。的确,这就是该电影魅力之所在。尽管不同地域的人拥有不同的生活环境、文化背景、宗教信仰和知识结构。但不可否认的是,现代个体的成长过程有着共同的精神需要和心理诉求。这就是《少年派》引起热议的原因,它以原子式的荒岛生存经历,激发了现代个体的精神共通性,观众在观影过程中,看到的不仅是派和老虎的奇幻漂流,同时也是对自己的认知和反思。

二、“荒岛”电影情节为何吸引人

(一)“荒岛”电影情节的特征

《少年派》的成功再一次证明了“荒岛”电影情节的独特魅力。《少年派》既不是偶然,也不是唯一。在此之前,《鲁滨逊漂流记》、《荒岛余生》等荒岛题材的电影也同样在票房和口碑上也取得了不错的成绩。“荒岛”电影情节为何吸引人?这是值得探讨的问题。

以“荒岛”为题材的电影,常常将生命的展开及精神的成长置于冒险之中,通过特定的灾难事件将个体隔绝于社会环境之外,创造个体的独处环境。期间,个体将与自然和自我抗争,并利用理性和精神获得自救。它展现了现代社会主体精神历程的发展,描绘了现代性个体精神在社会中的迷失、怀疑、等待和救赎。这些电影通过独特的视觉表达和声效处理,刺激了作为现代个体的观影者,让他们产生强烈的精神共鸣,从而对其产生一种特殊的吸引力,这是其他类型电影不具备的精神性特征。

以“荒岛”为题材的电影在情节上有一些特征,此类电影正是通过这些共同的特征来引起现代个体精神上的共鸣。

第一,“荒岛”题材的电影必须在故事情节上设立一个极端环境——灾难。由于遇难,个体才能完成与社会的“分离式演说”,到达隔绝的“荒岛”。《少年派》中16岁的印度少年派,父母与兄长因船难葬身海底,剩下他与一只 450 磅的孟加拉虎同在一艘救生艇上,在太平洋漂流的227 天。

第二,“荒岛”题材的电影中都有人与自然抗争的过程。这也是增强电影可看性、满足观众心理需求的必要手段。例如《少年派》中,派为了能在救生艇上生存下去,既要与虎斗,还要战胜海浪的冲击,以及为自己谋求淡水和食物。李安导演运用3D特效技术,将这个“孩子、水和动物”的场面刻画得极其精彩和生动,令观影者仿佛置身于各种惊险的情境之中。

第三,“荒岛”题材的电影主人翁在流落荒岛的时候都有自己的精神支柱,支撑着他活下去,这就注定了故事的主线只有“一个人”。不过,人的存在是需要精神的支撑和自我确认的,既然想要活下来首先要证明我还活着,还需要活着。这也解释了为什么在《少年派》中会有一个孟加拉虎,在《荒岛余生》中,排球威尔森成了恰克冒着生命危险也要救回来的“朋友”。

第四,“荒岛”题材的电影结局都是主人翁得救,个体重返世俗社会。当然结局是美好的,它满足了观众心灵再生的美好愿景。

(二)“荒岛”电影情节溯源

这种“荒岛”情节有着深远的文化原型,最早可以追溯到希腊神话和《圣经》之中。荣格在其理论构架中,提出了“集体无意识”理论。他在《集体无意识的原型》一文中曾说:“选择‘集体一词是因为这部分无意识不是个别的,而是普遍的。它与个性心理相反,具备了所有地方和所有个人皆有的大体相似的内容和行为方式。”换言之,由于它在所有人身上都是相同的,因此它组成了一种超个性的心理基础,并且普遍地存在于我们每一个人身上……而集体无意识的内容则是所谓的‘原型。”[2]52-53使用原型批评理论分析电影和文学作品中的“荒岛”情节,有利于我们理解其精神溯源和意义。

“荒岛”情节的人物原型可以追溯到《圣经》里的诺亚。上帝曾对诺亚说:“我决定消灭全人类!因为世界充满了暴行,我应允你和你的妻儿进入方舟。”因此,诺亚一家成了唯一在灾难中幸存的“火种”,诺亚方舟也成为生存下去的“荒岛”,当然这一切都是上帝的指示和对人的恩赐,他需要人类对自我的精神和行为进行反省和救赎。“荒岛”情节中的主人公也是灾难中幸存者的诺亚。在《少年派》中,船上所有的人都在海难中丧失了生命,只有派存活了下来。他就是诺亚,这一叶方舟成了他流亡和存活的希望。在这次与老虎的漂流旅程中,派在与自然和自己的抗争中自我的精神不断发展,最后他在精神上得到了救赎,也获得了重生。

“荒岛”情节的U型叙事结构可追溯到《圣经》。弗莱认为在整个《圣经》故事中存在着一个U型叙事结构,即“背叛之后落入灾难和奴役,随之是悔悟,然后通过解救上升到差不多相当于上一次开始下降的高度。”[3]220这就是《圣经》中“天堂——罪孽——苦难——忏悔——救赎”的叙事模式。这种U型结构在《少年派》中也很明显。派和父母本来在印度过着幸福的生活,但为了寻求西方先进文明带给他们的所谓“更美好”的生活,漂洋过海,不幸的是遇到了海难。所有人都在灾难中死亡,唯有派存活。在与虎斗、与天斗、与自我斗争之后,最终获救,得到了解脱。荒岛情节通过《圣经》原型的U型叙事结构,展示了人类从纯真至善滑向堕落深渊的黑暗历程中嵌入了赎救上升的希望,人类只有通过心灵的自省和救赎才能获得重生。

三、原子式生活方式的精神叙事——少年派的跨文化精神漂流

上文所提到的荣格的“集体无意识原型”是建立在精神分析理论的基础上。也就是说,“荒岛”情节之所以会和《圣经》有着人物和情节的互文性,是因为人类在精神上超越时间和地域的共通性。弗洛伊德在《自我与本我》一书中,系统全面地阐述了由本我、自我和超我所构成的人格叙事。在弗洛伊德看来,完整的人格结构由本我、自我和超我三大系统组成。本我又叫 “伊底”,是人格结构中最原始、最隐秘的部分。“伊德完全不懂什么是价值、 什么是善恶和什么是道德。与快乐原则如此紧密相连的效益因素,如果你喜欢的话也可以叫数量因素,支配着伊德所有的活动。本能发泄总是在寻找出路,在我们看来,这就是伊德的全部内容。”[4]129人格的第二层次为“自我”,它代表理性。“每个个人都有一个心理过程的连贯组织;我们称之为他的自我。意识就隶属于这个自我;自我控制着活动的方法”。[5]163-164人格结构的最高层次为“超我”,简言之,就是道德化了的自我。“超我是一切道德限制的代表,是追求完美的冲动或人类生活的较高尚行为的主体。”[6]52本我、自我、超我彼此之间相互作用,本我和超我经常处于不可调和的矛盾中,自我总是试图调和这对相互冲突的力量。如果把荒岛电影《少年派》放在弗洛伊德三重人格学说的框架内进行解读,其主题就会得到更清晰准确的把握。可以说,派的漂流,实则是派精神中本我、自我、超我三重人格的斗争与平衡的过程。

首先是理性的自救。派的具体形象是自我的象征,从π这个名字就可以看出派、科学与理性的关系。因为名字发音像“小便池”,派从小遭到歧视,为了改变这一切,他勇敢地向大家介绍着π的科学意义,这是他自我意识得觉醒。当然,派的自我意识离不开坚持科学和理性的父亲。在父亲的启蒙下他学习了游泳这一技能,认识到老虎本能的残酷性。科学和理性让派的自我意识一步步完善,这些为派能在海难中生存提供了必要的基础。

其次,这里的“老虎”是派本我的化身。弗洛伊德认为,在本我之中既有生的本能,也有死的本能。《少年派》的最后,派向作家讲了两个故事,一个是鬣狗杀死斑马和猩猩,老虎杀死鬣狗与派一起漂流的故事;另一个是厨师杀死了佛教徒和母亲,派杀死了厨子,并留下了信哪一个由听着自己决定的悬念。显然第一个故事存在很多逻辑上的问题,比如怎么会有“香蕉船”,老虎为什么不早点出现,最先躲在哪里了?所以,第二个故事才是事实。所谓的“老虎”不过是派本我的化身,在看到厨子杀死了佛教徒后又将自己的母亲杀死,派再也不能理性地思考,他本我中的死的本能被激发,他要为母亲报仇,因此他杀死了厨子。派的漂流是和他心中的“虎”相互抗争的过程,是他日渐成熟、富有理性意识的自我和狂躁不安的本能相互抵抗、调整、适应最后达到平衡的过程。

再次是超我的精神拯救。让派生存下来得另一重要因素就是信仰。派是个泛神论者,他同时信仰印度教、伊斯兰教和基督教。而正是这些宗教的神,支撑着派在一次次苦难中站起。那震慑天空的闪电即是基督的化身,还有那奇幻的食人岛则是印度教的毗湿奴的化身。当派在大海上陷入困境,死亡已经占据了他的整个心灵时,派跳入食人岛上的那一汪神秘莫测的深潭洗浴。这个深潭形似一个水盆,可以看作是基督教接受洗礼的圣水盆的象征,也可以看作是母亲子宫的象征,派在潭水中洗浴也就有两层相互关联的含义,他接受了基督教的洗礼,或者说象征性地重新回到子宫,从而使心灵得到了净化,重新获得了力量的源泉,两种宗教和谐统一于派的一身。”[7]49

最后是现代个体精神的怀疑与救赎。派的漂流是在原子式生活方式的“荒岛”状态下,自我精神的怀疑与救赎。其精神中的本我、自我、超我相互斗争从而达到协调,最后获得精神的重生、自我的救赎。这种精神的漂流不属于派一个人,它会引发现代精神主体的“集体无意识”,现代社会的个体在生活中也面临着各种精神的斗争与救赎,这与派的精神漂流产生了强烈的精神共鸣,因为人性的高贵在于除了生存之外,会仰望星空,用另一种尺度衡量自己的举措,达到自我个体精神的怀疑与救赎,这也是《少年派》取得成功的根本原因。

参考文献:

[1]Box Office Mojo[DB/OL].http://www.boxofficemojo.com.

[2]荣格.心理学与文学[M].冯川,苏克,译.三联书店,1986.

[3]诺斯罗普·弗莱.伟大的代码[M].郝振益,译.北京:北京大学出版社1998.

[4]弗洛伊德.无意识的结构[M].长沙:湖南文艺出版社,1986.

[5]弗洛伊德.弗洛伊德后期著作选[M].上海:上海译文出版社,1986.

[6]弗洛伊德.精神分析引论新编[M].北京:商务印书馆,1987.

[7]李东晓.《少年派的奇幻漂流》的精神分析解读[J].电影评介,2013(2).

作者简介:张燕,同济大学人文学院硕士研究生。