民族贫困地区初中生师生关系与心理健康的相关性分析

2014-05-25刘毅

刘 毅

(云南省健康教育所,云南 昆明 650118)

● 医学心理学 ●

民族贫困地区初中生师生关系与心理健康的相关性分析

刘 毅

(云南省健康教育所,云南 昆明 650118)

[目的]探讨民族贫困地区初中生师生关系与心理健康水平的关系,旨在为制定相应的干预措施提供科学依据。[方法]采用师生关系量表和中学生心理健康诊断量表(MHT)对民族贫困地区初一、初二年级学生进行集体施测,共获有效问卷336份。[结果](1)民族贫困地区中学生严重心理问题的检出率为33.63%;一般心理问题的检出率为55.36%。(2)民族贫困地区初中生心理健康总分与师生关系的冲突性(r=0.310)、亲密性(r=0.241)和回避性(r=0.424)呈正相关(P<0.001);依恋性与MHT总分及各分量表呈负相关(r=-0.092)。(3)中学生MHT总分和师生关系的冲突、亲密和回避性上,高分组和低分组差异有统计学意义(P<0.05)。(4)多因素回归分析显示,影响该地区中学生高焦虑的相关因素有性别(OR=0.556;P<0.018)、回避性(OR=1.769;P<0.000)。[结论]师生关系是影响民族贫困地区学生心理健康状况的重要因素,提示改善师生关系可提高该地区学生的心理健康水平。

师生关系;民族贫困地区;初中学生;精神卫生

师生关系是学校环境中最为重要的一种人际关系,它贯穿于整个教育教学过程,对其处理的好坏关系到教育教学的效果和学校培养目标的实现,以及学生心理健康和全面发展的问题[1]。对青少年心理健康影响最大的环境因素是家庭和学校。师生关系与初中生的焦虑情绪关系密切,良好的师生关系有助于缓解学生的焦虑情绪,是促进学生学习和减少学生问题行为的关键因素[2]。中学生的师生关系更应得到重视[3,4],云南中小学生与教师的依恋和亲密性随年级升高呈下降趋势,冲突和回避性随年级升高呈先上升后下降趋势[5]。

云南省4000人以上的民族有26个。民族贫困地区的初中生是一个特殊的中学生群体,具有民族和贫困两个特殊性。作为本土研究者,笔者有义务也有地域优势对民族贫困地区学生开展研究,试图探明师生关系与心理健康的关系,从而为正确认识和把握师生关系的现状和成因,为改变教师的教育观念和方法,有效地预防和矫正学生的问题行为提供科学依据和建议。

1 对象与方法

1.1 对象

本次调查在云南迪庆州选取一所中等的乡镇中学,调查初一、初二年级学生。发放问卷348份,回收问卷345份,回收率为99.14%。其中9份问卷效度量表≥7为无效答卷,有效问卷336份。平均年龄为(14.21± 1.24)岁。男生169人(占50.3%),女生167人(占49.7%)。初一151人(占44.9%),初二185人(占55.1%)。独生子女10人(占3%)。完整家庭302人(占89.9%)。330人住校(占98.2%)。汉族90人(占26.8%),彝族130人(占38.7%),纳西族45人(占13.4%),傈僳族49人(占14.6%),藏族18人(占5.4),白族和少小民族各2人(占0.6%)。藏族、白族和少小民族的学生样本量过少,在民族这一变量分析时未计入。

1.2 方法

1.2.1 师生关系量表

本研究中的师生关系主要指学生与教师之间的冲突性、依恋性、亲密型和回避性关系。具体采用张磊在参考Pianta[6]问卷并对教师和学生进行访谈基础上编制的量表[2]。该问卷共22个条目,包括4个维度:冲突性、依恋性、亲密性和回避性。问卷采用5点记分,从“完全是这样”(1)到“完全不是这样”(5),原量表有较好的信度和效度,因素的总解释率为49.50%。4个维度的内部一致性系数分别为0.84、0.64、0.66、0.58,总量表的内部一致性为0.83,Spearman分半信度为0.82。各维度与总分之间的相关高于各维度之间的相关,各维度项目与维度总分之间的相关性为0.44~0.76,达到显著水平。被试者在依恋性、亲密性维度上的得分越高,表明师生关系越趋向于正向;在冲突性和回避性维度上的得分越高,则表明师生关系越趋向于负向。

1.2.2 心理健康诊断测验

采用周步成等人主修的《心理健康诊断测验》(MHT)[7]。该测验是在日本铃木清等人编制的“不安倾向诊断测验”基础上修订而成,主要诊断情绪困扰和适应不良。该测验适用于小学四年级到高中三年级的学生。全量表共100个条目,由学习焦虑、对人焦虑、孤独倾向、自责倾向、过敏倾向、身体症状、恐怖倾向、冲动倾向8个内容量表构成。各内容量表标准分≥8分时,表明有一般不安倾向;≥9分时,表明有重度不安倾向。全量表总标准分超过65分及每个内容量表超过8分,提示可能有比较明显的心理问题,需制定心理辅导计划。

1.2.3 抽样方法

本研究采取分层整群抽样的方法,选取迪庆州某乡镇农村初级中学,以班级为抽样单位,年级为抽样层,整群抽取学生为调查对象。

1.2.4 质量控制

本次测试由心理学专业的硕士研究生担任主试,研究者在班主任的帮助下以班级为单位进行团体施测,调查前研究者对调查员进行统一培训,每一项目逐一理解;调查时由调查员现场宣读指导语,并告知被试答案无正确错误之分,无需过多考虑尽快作答,问卷的结果将严格保密。完成问卷后由主试现场核查问卷没有漏填,无逻辑错误并按要求填写后收回问卷。较好的保证测试的信效度。

1.3 数据库管理与统计分析

采用 Epidata 3.1软件包双录入数据并进行一致性检验,建立数据库,使用SPSS 15.0统计分析软件包对数据进行处理。统计方法采用t检验、Pearson相关分析及Logistic回归对数据进行分析[8]。检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 MHT各内容量表的心理问题检出率

在有效的336份问卷中,有113人分量表或总量表存在重度焦虑问题,占总人数的33.63%。一般焦虑问题有186人,占55.36%。有29人总分超过65分,分量表超过8分,有较明显的心理问题。该地区学生心理问题严重程度依次为冲动倾向、恐怖倾向、身体症状、自责倾向、对人焦虑、学习焦虑、孤独倾向和过敏倾向,见表1。

表1 MHT各内容量表的严重心理问题检出情况

2.2 不同性别、民族、年级学生心理健康各因子得分比较

民族贫困地区男女生在学习焦虑、对人焦虑、孤独倾向、恐怖倾向和MHT总分上差异有统计学意义(P<0.05),女生各因子分值均高于男生,说明女生的心理健康状况要差于男生。汉族与彝、纳西和傈僳族两两t检验,汉族和彝族在对人焦虑、自责倾向上差异有统计学意义(P<0.05),但汉族和纳西族、汉族和傈僳族间差异没有统计学意义,说明汉族和纳西、傈僳族心理健康水平相当。初一、初二年级在对人焦虑、孤独倾向、过敏倾向、身体症状、冲动倾向和MHT总分上差异有统计学意义(P<0.05)。初二学生各因子分值均高于初一,说明初一学生的心理健康状况好于初二学生,见表2。

表2 不同性别、民族、年级学生心理健康各因子得分比较±s

表2 不同性别、民族、年级学生心理健康各因子得分比较±s

注:***表示P<0.001,**表示P<0.01,*表示P<0.05。

性别 民族 年级因子男 女 汉 彝 纳西 傈僳 初一 初二学习焦虑 4.88±1.73 5.41±1.77** 5.04±1.805.32±1.604.91±1.954.82±2.035.01±1.76 5.26±1.77对人焦虑 4.33±2.34 4.89±2.28* 4.92±2.19 4.20±2.22*4.98±2.464.37±2.333.83±2.01 5.26±2.37***孤独倾向 3.26±2.30 3.87±2.22* 3.63±2.243.56±2.273.38±2.643.51±2.053.29±2.00 3.79±2.46*自责倾向 5.15±1.85 5.47±1.89 5.15±2.03 5.77±1.78*4.76±1.764.86±1.855.09±1.74 5.49±1.97过敏倾向 4.52±1.88 4.85±1.82 4.71±1.914.47±1.934.87±1.704.80±1.864.42±1.75 4.90±1.91*身体症状 5.56±2.07 5.57±1.93 5.30±1.785.69±1.995.31±2.005.53±2.065.26±1.86 5.82±2.07**恐怖倾向 5.45±2.08 6.00±2.06* 5.71±2.015.67±1.985.31±2.265.78±2.145.46±2.14 5.94±2.02*冲动倾向 5.63±1.96 6.02±2.04 5.98±1.925.47±1.915.76±1.966.16±2.325.31±2.03 6.25±1.89*** MHT总分 46.31±13.29 49.88±11.41** 48.46±11.0447.55±12.8547.13±12.4747.71±13.9140.06±11.32 54.73±9.08***

2.3 师生关系发展的特点

以男女生的师生关系得分为因变量,以学生年级、性别和民族为自变量,作多因素方差析,结果显示,女生在依恋和亲密上得分高于男生,冲突性和回避性低于男生,说明女生与老师的关系好于男生,但差异不大。汉族与彝、纳西和傈僳族师生关系各维度两两t检验,汉族和彝族在亲密性上差异显著(P<0.01),汉族学生与老师的亲密度好于彝族学生;纳西族在依恋和亲密性上得分最高;傈僳族在冲突性和回避性上得分最低,说明纳西族对教师的依恋和亲密高于其他民族,但傈僳族与教师的冲突和对教师的回避最明显。师生关系各维度在年级间的差异有统计学意义(除依恋性)(P<0.001),初二年级的得分均高于初一年级,说明初二年级与初一年级相比,既对老师有依恋和亲密,同时和老师又有冲突和回避,见表3。

表3 不同性别、民族、年级学生师生关系各因子得分比较±s

表3 不同性别、民族、年级学生师生关系各因子得分比较±s

注:***表示P<0.001,**表示P<0.01,*表示P<0.05。

性别 民族 年级维度男 女 汉 彝 纳西 傈僳 初一 初二冲突性 2.19±0.76 2.07±0.75 2.06±0.672.20±0.792.13±0.732.01±0.83 1.90±0.76 2.31±0.70***依恋性 2.15±0.62 2.16±0.66 2.15±0.682.08±0.582.26±0.652.23±0.66 2.13±0.66 2.18±0.62亲密性 2.35±0.75 2.41±0.79 2.49±0.752.21±0.72**2.64±0.832.33±0.80 2.20±0.74 2.53±0.76***回避性 2.39±0.84 2.33±0.77 2.36±0.762.31±0.892.51±0.722.24±0.76 2.08±0.77 2.59±0.76***

2.4 师生关系与心理健康相关情况

民族贫困地区初中生心理健康总分与冲突性、亲密性和回避性呈显著相关(P<0.001);依恋性与MHT总分及各分量表,亲密性与自责倾向和冲动倾向呈负相关;冲突性、回避性及亲密性(除自责和冲动)与MHT各因子及总分呈正相关。表明对老师越依恋的学生其焦虑程度越低,与老师的冲突越大,对老师越回避,与老师越亲密(除自责和冲动)的学生,焦虑程度越高。证实了师生关系是影响民族贫困地区学生心理健康状况的重要因素,见表4。

表4 师生关系与MHT各因子的相关分析 r

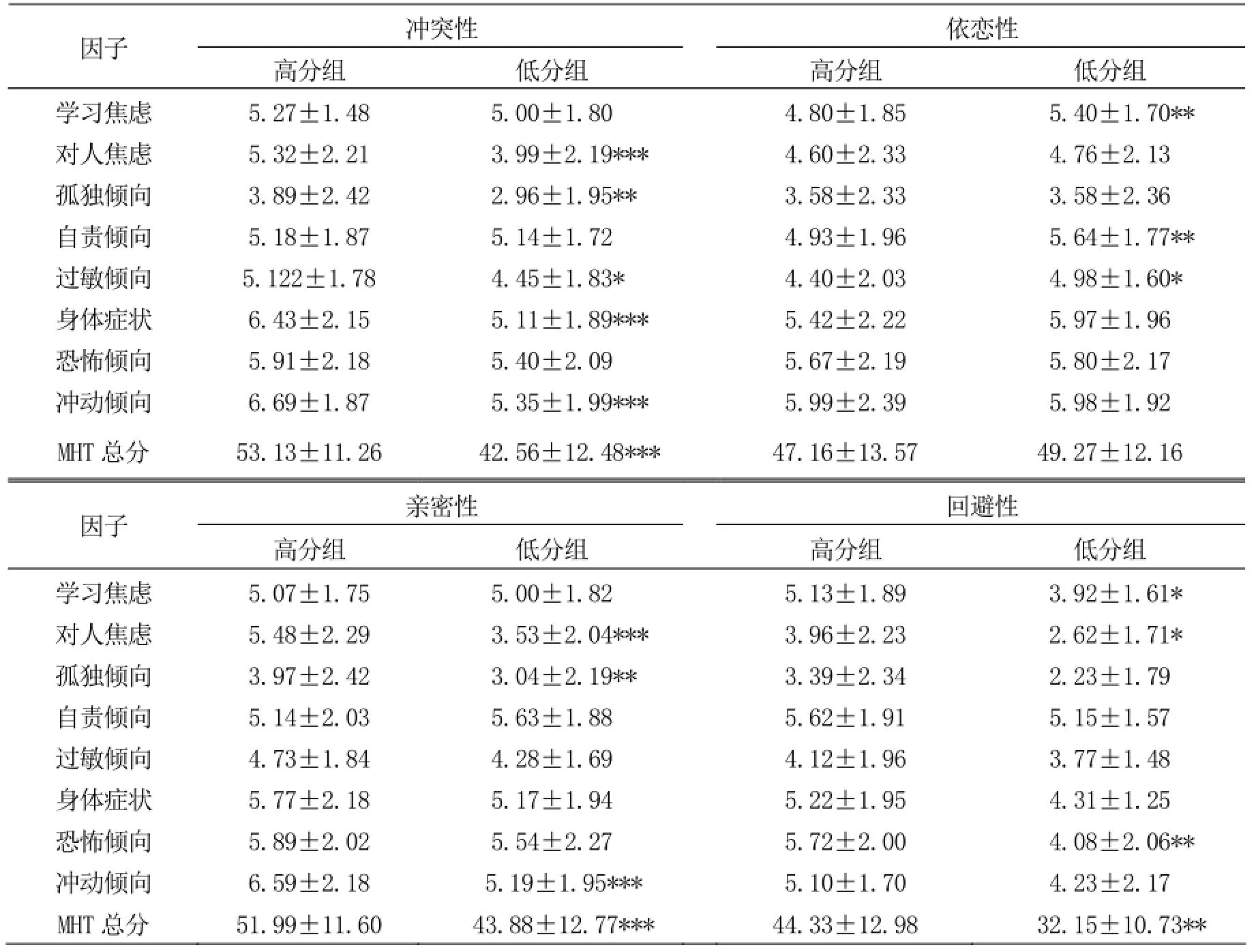

2.5 不同师生关系状况学生的心理健康水平差异

为了更好地了解师生关系与心理健康的关系, 对师生关系各个维度得分情况进行降序排列,取各维度分值上下限的27%的被试者,分为高分组和低分组,再进行高、低组学生的心理健康水平的差异检验(t 检验)。在学习因子上依恋和回避性;孤独因子上冲突和亲密性;过敏因子上冲突和依恋性;冲动因子在冲突和亲密性上,高分组和低分组差异有统计学意义(P<0.05)。对人焦虑因子上,冲突、亲密和回避性的高分组和低分组差异显著(P<0.05)。自责因子上依恋性、身体症状上冲突性、恐怖因子的回避性上,高分组和低分组差异显著(P<0.05)。MHT总分和师生关系的冲突、亲密和回避性上,高分组合低分组差异有统计学意义(P<0.05)。结果表明,与老师的冲突多,对老师回避多,和老师亲密多,依恋少的学生焦虑程度高,见表5。

表5 不同师生关系水平初中生心理健康水平的比较±s

表5 不同师生关系水平初中生心理健康水平的比较±s

注:***表示P<0.001,**表示P<0.01,*表示P<0.05。

?

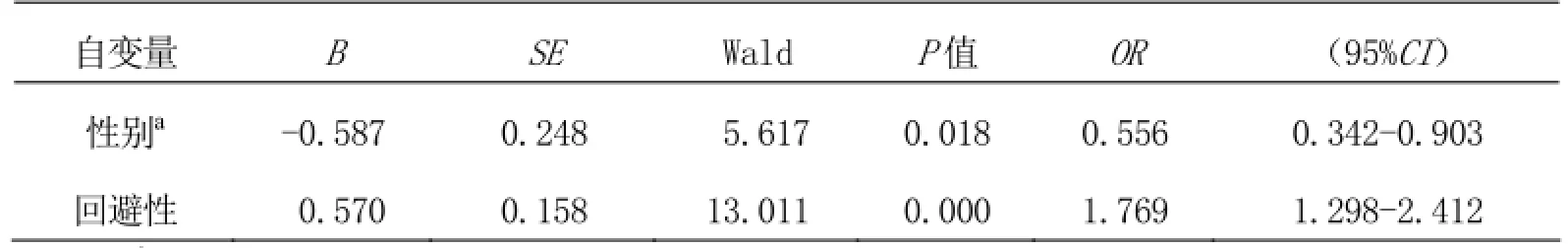

2.6 师生关系对心理健康影响的回归分析

采用多因素非条件logistic回归,分析社会支持对心理健康的影响,以心理健康为因变量,不健康定为1,健康为0。师生关系各维度、性别、年级、是否是独生子女、民族为自变量,进行逐步多元回归分析,观察师生关系及其各维度以及其他因素对心理健康的影响。结果表明,回避性和性别是学生焦虑行为的主要影响因素。男性可能是学生高焦虑的保护性因素,见表6。

表6 留守中学生社会支持对心理健康影响的多因素回归分析

3 讨论

3.1 民族贫困地区初中学生心理健康总体状况不容乐观民族贫困地区中学生较严重心理问题的检出率为33.63%,高于张万军等24.8%[9]、程少贵等32. 2%[10]和杜琼的16.7%[11]的检出率,说明民族贫困地区中学生的心理健康状况总体较差。究其原因可能是该地区学生家庭较贫困、地处深山、交通相对闭塞所致,大部分父母外出,使得留守儿童生活质量下降。长期与父母分离使他们在生理上与心理上的需求得不到满足,无法享受父母的抚慰和关爱,心理烦恼无法向父母倾诉,不易得到父母在思想认识及价值观念上的引导和帮助,极易产生心理异常,心理发展受到一定影响。而且中学生正处于身心发展的关键时期,与此相关的也带来一系列的烦恼和冲突,这时他们需要倾诉的渠道,需要有人正确引导,需要家人的支持和关心,更需要教育工作者多加关注这些孩子。

3.2 师生关系

本次调查显示,女生与老师的关系好于男生,初二年级与初一年级相比,既对老师有依恋和亲密,同时又有冲突和回避。笔者认为有以下几个方面的原因:一是随着中学生心理发展水平不断提高和成熟, 尤其是自我意识的发展,中学生师生关系表现出回避性和依恋性的特点, 这反映出中学生人际交往的独立性和依赖性、自觉性和幼稚性、开放性和闭锁性等两极性特征[12],体现出他们既希望依恋教师, 又希望表现自我独立性的内心矛盾。中学时期的学生抽象逻辑思维迅速发展,独立性、自觉性迅速增强,自我意识逐渐成熟,但他们的人际交往仍保留儿童的幼稚性和对成人的依赖性。二是初二阶段是中学生认知发展的转折期, 其思维批判性有较快的发展, 也表现出更多的心理困惑。在与教师交往中,他们经常审慎地看待教师的态度和行为,但他们的整体认识水平仍比较幼稚, 认识问题易于偏激,容易引起师生冲突或疏远[13]。第三,本地区有其特殊性,师生都住校,一起生活一起学习,因为心理健康师资匮乏、老师们教学工作繁重等原因,导致老师没有时间和精力疏导,使师生间既熟悉又陌生。初二大多数同学迎来了自己的生理上和心理上的变化,使得他们对老师又多了一些躲避。另外就是该地区的学生因为长期住校,多数家长不在身边,很多学生需买日常用品没零用钱时都先后多次找老师借钱,而这些钱又需家长回来才能还老师,也更加重了孩子躲避老师。迪庆地处滇、川、藏大通道,境内多种少数民族共同生活,多种宗教共存,相互影响民族贫困地区孩子。家长对女孩的学习、为人、生活等方面的要求比男孩严格,女孩从小要在家承担家务,处理生活中的一些琐事,她们的社会生活技能和与人沟通能力得到锻炼,使女生的师生关系好于男生。

3.3 回避性和性别是学生焦虑行为的主要影响因素

相关和logistic回归分析结果表明,对老师越依恋少,与老师的冲突越大,对老师回避越多,与老师越亲密(除自责和冲动)的学生焦虑程度越高。回避性和性别是学生焦虑行为的主要影响因素。男性可能是学生高焦虑的保护性因素。该结果提示在做该地区中学生师生关系干预时,师生关系的这4个维度均可作为干预的方面,全面干预是提升该地区学生的心理健康水平的方法。而对老师采取回避态度的女生是应该重点关注的一个重要群体。学生对老师的回避由很多原因造成,老师应多关注学生,多和学生交流,以消除学生过多的敬畏。

中学生尤其是住校的中学生,师生互相激励, 拓展交流渠道,促进多元沟通“换位思考”是新型师生关系的前提。建议政府部门、心理和社会工作者在干预时考虑从教师因素、学生因素和师生双方因素3个方面进行干预。笔者认为,贫困民族地区山川阻隔,居住分散,交通不便,学生因生存环境较为封闭,会表现出胆小、不主动的性格特点,再加上当地的学生长期寄宿,教师和同伴就成了学生学习生活中的重要他人,师生关系的好坏对学生影响极其重要。所以教师应主动与学生交流与沟通,给予学生更多的关爱,缩小师生之间的心理距离。教师要做好工作,还应了解贫困民族地区的风俗习惯,拉近与学生的距离,才能顺利地进行沟通。教师要促进良好师生关系的形成,使自己的教育影响深入学生的内心世界,还要了解学生的思想意识、道德品质、兴趣、需要、认识水平、学习态度和方法、个性特点、身体状况和班集体的特点及其形成原因,走进孩子的心灵,才能真正对学生施以有效的影响,也才能建立起民主平等、和谐亲密、充满活力的师生关系。另外此类学校在经济欠发达地区,社会发展缓慢,学校教育的发展也受到当地经济发展的制约,要把新的教育理念灌输到教育教学活动中,教师需要付出更多更艰辛的努力。中学阶段的学生既想离开成人的保护,又需要成人的帮助。该地区的学生长期住校,大多数学生一个月回家一次,甚至小部分学生一学期才回家,父母对孩子的关照远远不及老师。老师不仅要授业解惑,还要关爱学生生活及身心健康,给与学生的情感支持,与他们耐心沟通,正确引导他们,使他们在遇到学习和生活困难时更主动向教师求助。教师作为主动实施教育教学活动的教育者, 也作为中学生在学校交往与发展过程中的重要他人,他们与学生之间建立的师生关系在中学生人际关系网络中具有重要地位, 对中学生的心理发展具有重要意义。而本地区教师工作的多重和复杂性,提示教育主管部门和研究者们也应注重教师的职业压力和职业倦怠问题,教师的心理健康教育也不容忽视,把心理健康教育贯穿于全部的教育教学活动中,可增强教师心理健康教育的意识和能力。

[1] 陈 宇.儿童问题行为与师生关系[D].济南:山东师范大学,2005.

[2] 阳德华.初中生自我概念与抑郁、焦虑初探[J].中国心理卫生杂志,2002,16(9):633-635.

[3] 张 磊.中学生师生关系的特点及其与学校适应的关系研究[D].北京:北京师范大学,2003.

[4] 林崇德,王 耘,姚计海.师生关系与小学生自我概念的关系研究[J].心理发展与教育,2001,17(40):17-22.

[5] 杨阿丽,方晓义,李 辉,等.云南省中小学生师生关系发展特点及对学校适应的预测[J].心理发展与教育,2007,(2):49-56.

[6] PIANTA RC.Patterns of relationships between children and Kinder-garden teachers[J].Journal of School Psychology, 1994,32:15-31.

[7] 周步成.心理健康诊断测验(MHT)手册[M].上海:华东师范大学出版社,1991.

[8] 张文彤.统计分析教程[M].北京:北京希望电子出版社,2002.

[9] 张万军,李 杰,冯晓明,等.农村留守中学生应对方式家庭社会支持与心理健康的关系[J].中国学校卫生,2010,31(1):5-7.

[10] 程少贵,郝加虎,陶芳标.安徽省某县农村留守中学生心理卫生现状分析[J].中国学校卫生,2008,29(5):439-441.

[11] 杜 琼.农村留守初中生社会支持、生活满意度与心理健康的关系研究[D].扬州大学,2009.

[12] 傅丽萍,陈庆良.青少年人际交往特点浅析[J].贵州师范大学学报(社科版),1999,(1):104-108.

[13] 姚计海,唐 丹.中学生师生关系的结构、类型及其发展特点[J].心理与行为研究,2005,3(4):275-280.

(本文编辑:张永光)

R395

B

1003-2800(2014)01-0053-05

2013-0-09

刘 毅(1973-),女,新疆石河子人,硕士,助理研究员,主要从事心理健康、烟草控制方面的研究。