牛顿运动定律对大学生心理健康教育的启示

2014-05-25唐静

唐 静

(西南交通大学 心理研究与咨询中心,四川成都 610031)

牛顿力学的三大定律是经典力学的基石,对物理学、哲学等领域颇具影响。历史表明,哲学的发展离不开自然科学,与自然科学隔绝是不可能建构出哲学的〔1〕。牛顿三大定律既是科学,也是哲学〔2〕,它在大学生心理健康教育中发挥着魅力。

心理健康教育是:“根据学生生理、心理发展特点,运用有关心理教育方法和手段,培养学生良好的心理素质,促进学生身心全面和谐发展和素质全面提高的教育活动,是素质教育的重要组成部分。”①目前,大学生心理健康教育中常用的方法有心理教育、心理辅导以及心理咨询、心理治疗等形式。心理教育与心理辅导属于发展性学校教育领域,而心理咨询与心理治疗属于补救性精神卫生领域。学校教育的特点决定了心理教育应走出“补救”的狭隘视野,步入发展性教育的广阔视野〔3〕。绝大多数大学生的心理是健康的,他们所面临的问题往往是发展性的,是成长中不可避免的矛盾,正是这些矛盾促进学生不断成长〔4〕,而发展性心理教育应侧重于心理品质的优化和心理潜能的开发。

如何优化大学生心理品质,如何开发大学生心理潜能?在工作实践中,我们感到应完善心理健康教育环节,首先是通过立志教育培养学生积极的心态,使其为改变自己的命运而努力奋斗;其次通过心理健康教育,完善其人格,使其勇担责任。可是单靠平时课堂上教师简单的说教往往难以奏效,若能巧妙借鉴学生所熟知的科学知识,就能更好地与学生进行沟通。本研究尝试将大学生在高中物理阶段就已经熟知的牛顿三大运动定律运用到心理健康教育中,旨在用科学原理来探索生命的真谛,让学生意识到“道不远人,人之为道而远人,不可以为道”〔5〕,以起到抛砖引玉的作用。

一、牛顿第一运动定律

1.表述

牛顿第一定律可以表述为:任何物体,只要没有外力改变它的运动状态,便会永远保持静止或匀速直线运动状态〔6〕。

牛顿第一定律包含的内容有:(1)定义了惯性参照系,同时也引入了绝对时空观的概念;(2)揭示了物质的惯性,即物体具有保持运动状态不变的性质;(3)表明物体的匀速直线运动是在它不受其它物体作用下的一种运动形式;(4)引入了力的概念,即力是物体与物体间的相互作用,它的作用效果表现为物体的运动状态发生改变(外部效应)或使物体产生形变(内部效应)〔7〕。

2.对大学生心理健康教育的启示——“立志:自强不息”

牛顿第一定律说明力的本质是相互作用,力是改变物体运动状态的原因。据此我们联想到人的思想行为受到习性、环境、家庭等因素的影响,只有当恰当的“力”作用到上述这些因素时,才能彻底改变人的运动状态(此处指思维习惯和行为模式)。当代大学生的很多心理问题都源于其人生没有远大目标,很容易受外界负面因素的影响。因此,应引导大学生树立远大的理想,通过立志,重塑其心灵、开发其潜能,使其释放正能量。

例如,目前有一部分大学生缺乏人生目标、学习动力不明确。针对这一群体,单靠空洞说教收效甚微。我们在心理健康教育与辅导中引入“牛顿第一运动定律”,并告诉学生:我们的人生之路就像一个汽车模型,在没有受到外力或内力的驱动时,就会停滞不前或者仍然沿用过去低效的运行模式及思维方式,人生境界自然不会提高;只有在外力的作用下,或者在“汽车模型”里装上发动机,汽车才会前进。人生也是一样,只有不断地拼搏才会前进。而“父母老师的鼓励、学校社会的支持、良好的物质条件”这些都是外力,我们的人生只有装上了“发动机”,有了内在的驱动力,即人生志向与梦想,才会有广阔的人生境界,我们才会改变消极的思维方式和言行,以积极的心态去生活、学习。心理咨询教师应根据学生的专业与个性特点,引导他们确立正确的人生目标,制定切实可行的计划,并将其落实到生活学习之中。

大学生心理健康教育是“助人自助”的过程,其着眼点是培养大学生自主意识,使其能够进行自我教育、自我提升,达到开发心理潜能、重塑人格的目的。南宋著名理学家朱熹曾强调:“为学须先立志。志既立,则学问可次第着力。立志不定,终不济事。”人只有有了远大的志向,才会发愤图强,永不停息,其学业和事业才会稳步向前。众所周知,学生取得一点进步和收获,都会增强其信心,而牛顿运动定律关于“力是改变物体运动状态的原因”和我们人生中首要任务是“立志”有着异曲同工之妙。

二、牛顿第二运动定律

1.表述

牛顿第二定律(加速度定律)可以表述为:物体加速度a的大小与所受合外力F的大小成正比,与物体的质量m成反比,加速度a的方向与合外力F的方向相同〔6〕,即F=ma。

牛顿第二定律主要研究一个特定物体所受力与其自身的质量和所获得的加速度之间的关系。牛顿第二定律包含的内容有:

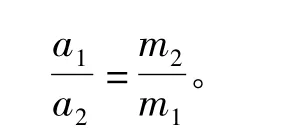

(1)引入了物体质量的概念,指出用相同的力作用于不同物体,所获得的加速度与其质量成反比,即

(2)揭示了物体质量的惯性本质,指出物体的质量即是物体惯性大小的量度(惯性质量)。

(3)从定量的角度反映了物体的加速度与它所受其他物体的作用力和自身的质量之间的内在联系,即a=F/m〔7〕。

2.对大学生心理健康教育的启示——修身:完善人格

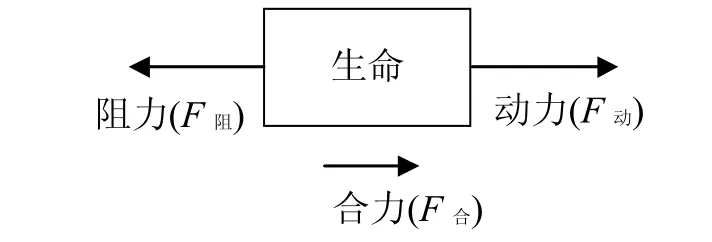

(1)根据牛顿第二定律F=ma,当m恒定时,即对于质量相等的物体来说,物体的加速度与作用在它上面的合力F成正比,即F∝a。而对于人生的道路来讲,合力F是人生的阻力和动力的代数和,方向则取决于动力F和阻力F的大小关系。在此,我们简化地规定动力和阻力的方向是正好相反的,即F合=F动-F阻。

在教学中我们发现,有些学生平时学习非常努力,但在学习、生活和为人处世等方面进步不大,其幸福指数比较低,诸如学习不好、人际关系紧张、心理承受力很差等问题层出不穷。针对这些学生,我们可以在恰当的时机契入“牛顿第二运动定律(加速度定律)”,让学生明白:只有不断增加生命的动力F动,减少生命的阻力F阻,使合力F合增大(如图1所示),才能让其人生不断进步,幸福指数升高。那么,怎样才能增加动力F呢?途径有:①建立真切的愿望和梦想,一个人的愿望越大,其动力也就会越大。我们应引导学生要有将来成为专家的梦想,培养其对家人、社会和国家的责任感,不能得过且过,应有追求。研究中我们发现,其实每个学生都想成功,即使是学习差的学生也想成功,只是他们在学习方式上可能存在着一些问题,这就需要我们对他们进行正确的引导;②教育学生应有一颗感恩的心。要学会感恩天地万物,感恩父母亲人,感恩老师同学……通过感恩教育,让学生内心充满关爱;③祝福自己及身边的人。祝福和感恩会使学生更加珍惜生命和身边的一切事物。

图1 生命的合力图(m恒定时)

而减少阻力F的途径有:①学会忏悔。内容包括对父母亲人、老师同学以及身边事物的不理解、不尊重和不珍惜等言行。②学会宽恕、释放心灵垃圾。宽恕能解开学生的心结,如与父母亲人、老师同学之间的心结。我们可让老师暂时扮演学生的“父母”或“同学”,让学生宣泄压抑多年的情绪,然后引导学生去理解父母,要让他们知道父母其实是非常爱他们的,只是某些行为让其不能接受;还有平时与同学相处时,有些同学的一些言行可能是无心的,却会让人产生误会,我们要教育学生学会相互关爱。对于那些心理问题严重的学生,我们可以采用系统排列法,帮助他们找出情感牵连的原因,以缓解其头晕、失眠、郁闷等症状。

(2)根据牛顿第二定律的公式F=ma,在同一合力F作用下,物体的惯性越大,则加速度越小;物体的惯性越小,则加速度越大。这就表明m与a成反比,即m∝(1/a)。

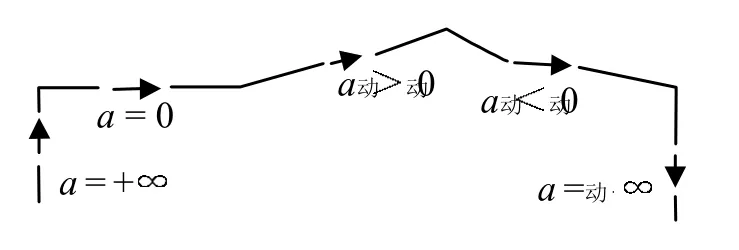

公式中的质量m称为惯性质量,惯性质量是反映物体惯性大小的特征量,反映物体保持原来运动的状态和程度,它是物体惯性大小的量度。在这里,m可以引申为我们过去低效或不正确的思维习惯和行为模式,根据a=F/m,在合力F不变的情况下,m的值就决定了我们的前途命运。因此,如果能减少m,则a快速增长,其人生迅速进步。所以要引导学生积极修身养性,使其行为模式趋于完善,这样就可以减少惯性质量m,使a值越来越大,其人生奋斗目标才能快速实现(如图2所示)。图2中箭头的上、下、平行等方向表示人生的运行轨迹的提升、下降或停滞不前。

图2 自绘加速度(a)定律图

在心理健康教育中,我们感到大学生迷茫的原因不是他们不愿意上进,其实他们渴望成功,渴望被老师、家长、同学和社会认可,渴望表现其完美的一面。但是,由于其人生前进的道路阻力太大,动力太小,让其痛苦不堪。我们引入“牛顿第二运动定律(加速度定律)”,让学生们知道“当人生前进的动力>阻力,人生进步;当人生前进中的动力<阻力,人生后退”,然后通过辅助方法,让他们认识到:减少前进中的阻力,即减少m,将会增进他们前进中的动力,让他们的加速度a变得无限大,使其人生快速进步(如图1、图2所示)。这里提到的阻力就是人性的弱点,如懒惰、自私、狭隘、贪婪等。根据人格系统“木桶效应”原理可知,只有积极改进人生中的不足(“把过短的木条加长,把桶的漏洞补好”),建立新的人生原则,才能彻底的改变命运。所以立志只是改变命运的开端,只有积极地帮助学生修养品性以完善其人格,才能减少其前进的阻力,增加其动力。

中国儒家学说历来积极主张修身,然后“齐家治国平天下”。《大学》第一章:“物格而后知至;知至而后意诚;意诚而后心正;心正而后身修;身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。其本乱而末治者否矣。〔5〕”可见,修身是一个人健康成长、自我完善和自我超越的重要途径,也是人们内在修养的外在反映,过程包括前面“格物、致知、诚意、正心”四个重要阶段,即通过穷尽天下一切事物之理,获得对人生的各种认识和理解,然后达到意念真诚心思端正的程度,此时,才进一步开始修养自身的品性。这里所指的大学生的修身即是通过优化心理品质来转换其思维模式,激发其心理潜能,促使其用至诚的心去践行并改变自身的行为。

三、牛顿第三运动定律(作用力与反作用力定律)

1.表述

牛顿第三定律可以表述为:物体之间的作用力与反作用力大小相等,方向相反,作用在同一条直线上〔6〕。即F=-F'(F表示作用力,F'表示反作用力,负号表示反作用力F'与作用力F的方向相反)。

牛顿第三定律主要是研究物体间相互联系和相互制约的关系,即物体间的相互作用力成对出现,改变物体状态的力是由其他物体给予的〔7〕。牛顿第三定律说明了引起物体机械运动状态变化的作用力具有相互作用的本质,并指出相互作用力之间的定量关系。

2.对大学生心理健康教育的启示——崇尚仁爱:厚德载物

在心理健康教育中,我们体会最深的就是一部分学生常常活在自己的精神世界里,他们视野狭小,看不到他人的优点和需求,也看不到整个美好世界。牛顿第三运动定律(作用力与反作用力定律)正好可以用来阐释人与人、人与社会、人与宇宙万物之间的关系。人类只有认识到人必须与他人、与社会乃至天地万物和谐统一,并遵循自然规律,才能实现人自身的和谐,才能更好地去理解关爱他人。

在心理健康教育工作中,我们还发现有一部分大学生人际关系比较紧张、心理承受力差、情绪失调、焦虑、抑郁、敌对和偏执等方面表现得比较突出。究其原因,主要是过多强调自我感受,忽略关注他人的需求。当他们指出同学很自私、老师授课没有吸引力时,我们可以引入“牛顿第三运动定律(作用力与反作用力定律)”来启发他们:我们给予世界的,世界都会还给我们。当我们不断带给身边人以幸福和快乐、不断帮助别人时,我们也会感到幸福和快乐;但是当我们不断给身边的人带来烦恼时,我们自己的烦恼也会增加。如有的学生会担心就业问题,我们就要引导他们现在一定要好好学习,将来才能找到一个适合自己的工作岗位,才能更好地为社会服务。还有的学生为恋爱的情感牵绊,我们应引导他们为对方祝福,只要对方快乐了,自己也会快乐。因此,应让学生学会多去关心同学、老师和父母,意识到自己平常的一个微笑、一句问候都会给人带来温暖。

牛顿第三定律正好研究了物体间相互联系和相互制约的关系,即物体间的相互作用力是成对出现的,改变物体状态的力是由其他物体给予的。这和宇宙天地的真理不谋而合,世间万物都不是孤立存在的,总是处于互相转化、牵引制约、和谐共生的状态。在此,我们借鉴牛顿第三定律,启发学生去感受周围的一切事物,让他们走出自己的狭窄空间,去领悟大千世界。当学生建立新的更高的认知切入点后,其心理状态和心理发展方向都会发生改变,即从个人狭隘的视野进入为社会而奋斗的人生新格局。

孟子曰:“仁者爱人,有礼者敬人。爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之”。仁者爱人,这是孔子思想也是儒家学说的最高道德境界,是儒学所主张的爱的教育方式。我们应推崇传统道德,如正直、诚信、友善、宽厚等“厚德”,“厚德载物”思想能够培养大学生的仁爱之心,使其克制私欲,胸怀天下,从而爱他人、爱社会、爱人类、爱万物,并正确认识、悦纳自己和他人,正确判断自己和周围环境的关系,自如掌控自己的命运,在家庭、工作和社会生活中勇担责任。

四、注重教育的三个环节之间的关系

研究者发现,牛顿三大运动定律既有相互独立的一面,又有体系内的一致性、完整性和相容性〔8〕。立志、修身和崇尚仁爱是教育的三个重要环节,那么三者之间的关系又是怎样的呢?

(1)首先立志自强给大学生指明了前进的方向,这是后面二者实施的前提;其次通过修身可以完善大学生的人格,为其实现理想扫清障碍;而崇尚仁爱是完成修身的必要保障。

(2)修身完善人格与仁爱厚德载物实际上是互相渗透、互相联系的,修身的目的是为了厚德载物,实现厚德载物是修身的实践过程。此外在修身和实现厚德载物的过程中,所立志向也需不断调整和完善,以使其尽量保持与社会发展进程相适应。

(3)立志是前提,修身是基础,崇尚仁爱是保障。在教育中,三者是相互独立又互相兼容的相辅相成、和谐统一的关系,这也从另一个角度证明了牛顿三大运动定律的完整性。

五、总结

在心理学诞生之前,心理学包含在哲学之中,是哲学研究的组成部分。在心理学诞生之后,它一直受到各种哲学思想的影响,同时心理学也以它丰硕的研究成果和独特的学术智慧给哲学提供了理论养分和方法论〔9〕。心理健康教育是在心理学的基础上发展起来的,其侧重点在于教育引导。因此,在大学生发展性心理健康教育中,我们尝试借鉴牛顿力学的三大著名定律,分别从“立志:自强不息”、“修身:完善人格”与“崇尚仁爱:厚德载物”三个环节引导学生重塑心理、优化心理品质和调整心理状态。事实上,我校大学生所学专业多以工科为主,心理行为特征较文科学生更容易表现为自我封闭、思维严谨而刻板。我们在对其进行心理健康教育时,引入他们熟悉的牛顿三大定律,会使他们产生亲切感,愿意敞开心扉与我们进行交流。同时,也改变了一些同学对知识的看法,让他们看到自然科学有如此大的价值,是值得他们去探索研究的,从而可使他们更加认真地学习科学文化知识。

当然,这仅仅是我们的一点尝试,还没有形成完善系统的方法。但这种尝试给我们带来一些启发。此外,“能量守恒原理”、“万有引力定律”等与心理健康教育的关系也有待我们在今后的工作中去探索。“他山之石,可以攻玉”,我们应针对不同专业的学生,利用他们熟悉的专业知识来启发他们,这也是对现代大学生心理健康教育工作者的挑战和考验。同时,也是坚持以科学发展观为指导,将坚持以人为本的思想教育和大学生心理发展规律相结合的实践体现。

注释:

①参见教育部《关于加强中小学心理健康教育的若干意见》,1999年8月颁布。

〔1〕魏义霞.牛顿力学与中国近代哲学中的自然科学情结〔J〕.学术交流,1997,(2):76 -80.

〔2〕马兹平.牛顿三大定律对当代教育的启示〔J〕.科学咨询(教育科研),2010,(12):89.

〔3〕沈贵鹏.什么是心理教育——基于教育学反思〔J〕.教育理论与实践,2001,21(7):51 -55.

〔4〕门学泳,雷 虹.大学生发展性心理健康教育的理论和实践〔J〕.山东省青年管理干部学院学报,2006,(1):45-48.

〔5〕王国轩.大学中庸〔M〕.北京:中华书局,2011:73,5.

〔6〕陈宜生,李增智.大学物理〔M〕.天津:天津大学出版社,1999:23,28,31.

〔7〕姜 涛.牛顿定律的独立性和一致性〔J〕.四川轻化工学院学报,2001,4(1):24 -26,26.

〔8〕姜国钧.温故而知新:孔子的教学原则及其当代意义〔J〕.现代大学教育,2009,(1):9 -13.

〔9〕许 波.论心理学与哲学的关系〔J〕.周口师范学院学报,2006,23(5):119 -121.