提升纺织企业产品设计人员创新能力的路径探析

2014-05-25龚素

龚素,周 赳

(浙江理工大学,a.总务处;b.材料与纺织学院,杭州310018)

提升纺织企业产品设计人员创新能力的路径探析

(浙江理工大学,a.总务处;b.材料与纺织学院,杭州310018)

为提高纺织企业自主创新能力,提升纺织企业产品设计人员创新能力已成为当前迫切需要解决的问题。通过调研浙江纺织企业、综合相关文献和国内外纺织市场发展趋势,分析当前纺织企业产品设计人员创新能力存在的问题及影响因素,以艺、工、贸结合和政府、企业、高校、社会团体联动推进纺织产品创新为基础,从创新人员、物力、财力、信息、环境等资源要素联动中寻找平衡点,并构建起政府引导、企业主体、高校协同、社会团体协调众要素来提升纺织企业产品设计人员创新能力的长效促进机制。

纺织企业;产品设计人员;创新能力;创新资源;创新环境

引 言

创新是企业赢得市场竞争的关键,为企业可持续发展提供不竭的动力;企业产品创新是企业创新中的“魂”,凝聚着一个企业的创新理念、创新构思、创新氛围及其实践,所以纺织产品设计人员创新能力的培养是纺织企业提升自主创新力的核心。我国是纺织品制造大国,却是纺织品的“创新小国”。我国纺织产品出口企业平均利润率仅为3%~5%,出口多以定牌、贴牌生产为主,自有品牌率不足10%[1]。究其主要原因,尽管我国纺织企业拥有世界一流的设备,但产品设计人员创新能力薄弱,企业缺少具有世界竞争力的创新产品,缺乏国际知名的自主品牌,纺织产业处于国际纺织供应链的低端[2]。我国纺织企业中小企业众多,一直以来普遍存在设计人员创新设计能力低、队伍不稳定、人才流失严重的问题[3-4]。随着国际纺织市场竞争压力的加大,国内对设计创新、对纺织产品设计人才的培养逐渐引起学者的重视,其中有的研究政府政策促进创新[5-6],有的探讨企业创新人才培养[7],有的对高校与企业协同培养纺织创新人才开展了研究[8-9],阐述了政府促进企业创新、激发设计人才创新积极性的重要地位和举措,企业自主创新主体性作用以及校企协同创新的理论和实践路径。但研究视角相对单一,多侧重在高校利用各方资源促进在校大学生培养方面,对于企业如何在政府引导下、联合高校和社会,高效利用资源提升纺织产品设计人员创新能力方面缺少研究。本文将基于对浙江纺织企业进行的调研,综合文献资料和国内外纺织市场发展趋势,分析纺织企业产品设计人员现状,提出政府、企业、高校、社会团体联动提升纺织企业产品设计人员创新能力的基本模式;并根据政、企、校、社联动的基本模型,探索政府、企业、高校、社会资源高效配置以提升纺织产品设计人员创新能力的长效机制。

一、纺织企业产品设计人员创新能力现状

就生产和市场而言,纺织产品设计可以分成仿制设计、改进设计和创新设计[10]。纺织产品的设计与产品外观、功能、体验等要素紧密相关,需要艺、工、贸的紧密结合。从当前浙江省纺织企业的调研情况来看,纺织企业产品设计人员工作以翻样为主,创新设计少,多停留在仿制或者改进设计层面,存在创新能力薄弱的问题,缺乏优秀设计师应有的运用现代设计技术进行创新产品设计的能力,在市场与品牌意识下对新材料和新技术的创新应用能力,具体表现在以下几方面。

(1)创新设计和品牌意识薄弱。当前全球纺织产能已供过于求,加工制造环节的利润逐渐在降低,但设计研发与营销的附加价值却仍保持高位。未来纺织产业发展方向是创新设计和品牌营销服务。而产品创新是品牌建设的基础,设计是产品创新的核心。据美国工业设计协会的调查,美国企业工业设计平均投入1美元,创造的销售收入为2 500美元[11];虽然“产品设计费用只占产品总成本的5%,却决定了产品成本的60%~70%”[12]。但笔者调研的浙江纺织企业的产品研发投入平均不到总产值的1%,很多企业是零投入。由此可见,纺织企业受制于自主创新风险大、品牌建设成本高的影响,对设计人员原创要求低,对创新设计激励不到位,产品设计人员产品创新及品牌创建意识非常薄弱。

(2)人文思想和市场意识欠缺。纺织是民生产业,纺织产品需要满足社会发展和生产、生活的需求,基于市场需要而产生的创新需求是企业发展的根本动力,这就要求设计人员必须具有市场意识。同时,随着生活水平不断提高,对纺织产品人文内涵、绿色环保的要求不断提高,产品消费从“基本消费”、“生存消费”提升到“个性消费”、“品质消费”。然而笔者经调研发现:纺织企业约80%的设计人员从事翻样工作,中小纺织企业设计人员抄袭模仿现象严重;90%以上的纺织产品设计人员缺乏对纺织原料的选择、设计、生产过程的绿色环保意识;设计人员缺少深入到消费者中的生活体验,缺乏全面的市场调研,对消费者的实际需求,特别是人文、环保需求了解不够深入,从而造成创新设计、引导市场消费、创造需求能力的不足。

(3)新技术应用能力有待加强。随着信息化技术的进步和发展,纺织产品的设计生产技术也不断变革,对于传统纺织产品设计模式带来强大的冲击。新技术的发展要求设计人员不断接受新知识、新技能,以具备扎实的专业技能、及时的信息追踪、与上下游企业的高效沟通能力以及快捷的创新应变能力,满足纺织“快时尚”对新技术应用的基本要求,满足新型产业纺织品和生态健康纺织品技术发展的要求。但从调研的情况看,浙江纺织企业的产品设计人员专业能力再培训在百人中平均不足2人次,多数企业设计人员进厂后就没有接受过任何技术培训;纺织产品设计人员流动性大,不少设计人员受收入低、从业环境差的影响,转行从事室内家装设计或者动漫设计工作。许多纺织企业产品设计人员无法适应当前纺织产品创新对“艺工商结合”和“个性化、小批量、高精度”的现实要求。

二、政、企、校、社联动提升纺织企业产品设计人员创新能力的基本模式构建

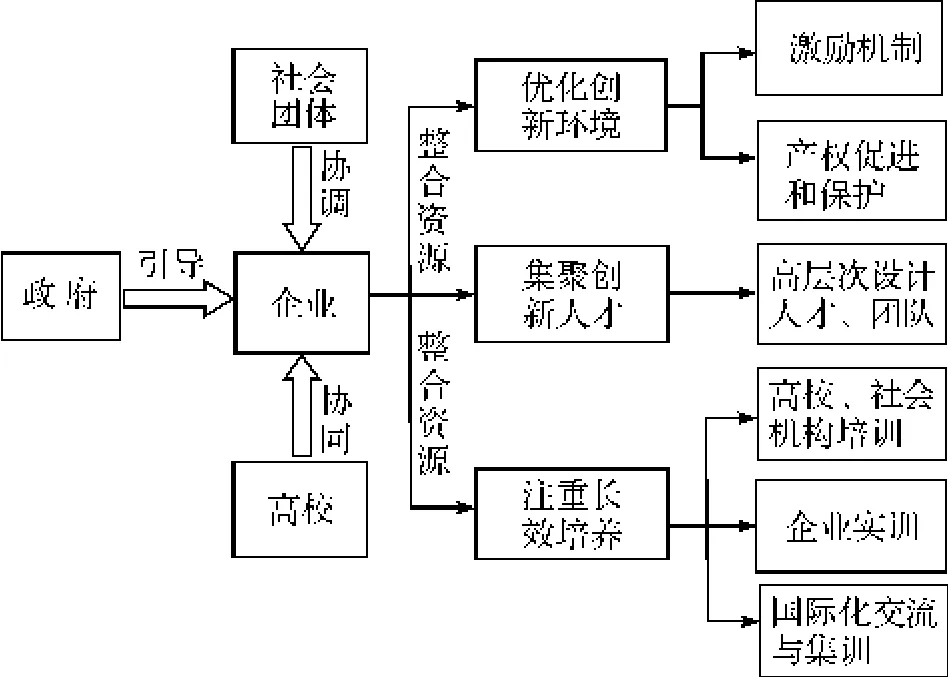

纺织企业产品设计人员创新能力的现状分析显示,当前纺织产品设计人员的传统培养模式存在缺陷,设计人员的继续教育得不到保障,企业产品创新激励不足,企业创新环境不理想。广大中小纺织企业对产品设计人员开展继续教育和创新激励所需的财力、物力、人力和信息等资源都普遍存在不足。政府拥有宏观调控引导资源配置的功能,高校拥有科技、人才、信息等资源优势,社会团体具有广泛联系社会各界的优势。建立政、企、校、社联动模式和长效促进机制,发挥各方优势,能有效提升纺织企业产品设计人员创新能力。政、企、校、社联动提升纺织企业产品设计人员创新能力模式构架,其核心思想是企业为主体、政府引导、高校协同及社会团体协调的联动模式,通过高效配置政府、企业、高校、社会团体的资源来构建长效机制,以优化创新环境、集聚创新人才、注重长效培养为方法来实现纺织企业产品设计人员创新能力的提升。企业主体、政府引导、高校协同及社会协调的模式构架如图1,其具体内涵如下。

图1 政、企、校、社联动提升纺织企业产品设计人员创新能力模式构架

(1)政府的引导作用。政府的引导主要表现在以经济利益作为诱导来调节社会资源,解决纺织企业自主创新动力不足的问题,调动企业创新的积极性,为企业、高校、社会团体之间的有效互动提供政策支持。如美国通过建立政府资助与民间资本结合的创新基金管理制度、自主创新风险保险机制、专利裁决划一体制[5],保护和激励了产品设计人员自主研发新产品的积极性,促进了美国企业的自主创新。日本通过持续实施“G”标识(good design)制度[6]等奖励表彰措施,支持中小企业采用创意设计,使设计人员的创新潜能得以挖掘、创新能力得到提升,促进了日本企业自主品牌的培育和自主创新能力的提升,使“日本依靠创新设计摆脱仿冒名牌”。当前政府对纺织企业积极创新的引导应主要致力于积极扶持与倡导创新,以政府为主建立健全创新激励和保护政策,积极开展创新指导和引导工作,创造良好的创新环境,为纺织企业产品设计队伍的稳定及成长提供政策保障。

(2)纺织企业的主体地位。吸引并留住纺织产品设计人员,发挥他们的创新设计积极性、主动性,关键在企业,企业在多方联动提升纺织产品设计人员创新能力的模式中处于主体地位。其主体地位表现在:重视自主创新,积极获取政府的支持和用好政策,积极开展同高校的协同创新和协同育人,充分发挥社会团体的协调作用;有效整合与利用各方资源,健全产品设计人员的激励机制和内部培养制度,营造良好的创新环境以充分调动产品设计人员的创新积极性,充分挖掘创新潜能。

(3)高校的协同作用。高校在创新人才培养上具有学科专业和人才优势,通过校企协同可以实现优势互补。高校的师资、文献、实验设备和专业信息等资源可以与企业的实践、实战优势结合,通过校企合作建立协同平台和机制,完善校、企合作的人事制度、财务制度、分配制度、奖励制度、后勤保障制度,有效发挥校企协同的实践教育基地、产学研合作平台的作用,开展高层次人才互派互聘,确保师资队伍的先进性,将高校最前沿的学科和专业知识、软硬件资源应用到提升纺织企业产品设计人才自主创新能力的培养中。

(4)社会团体的协调作用。纺织行业协会(商会)、设计师协会、社会中介机构等社会团体是地利、人和的集中体现,在地方经济及社会发展中起着保护本行业从业、支持企业发展的作用,在政府、企业、高校之间起着重要的协调作用。社会团体协调作用主要表现在凝聚纺织企业抱团协作,在企业与政府之间起桥梁的纽带作用,有效调动社会资源与企业、高校紧密联系并开展创新活动,营造创新的社会大课堂和大环境。

三、提升纺织企业产品设计人员创新能力的方法与实践

政、企、校、社联动模式构架,决定了提升纺织企业产品设计人员创新能力的路径和方法,并指导其实践。政、企、校、社联动来优化创新环境、集聚创新人才、注重长效培养,从而实现提升纺织企业产品设计人员创新能力的目标。

(一)优化创新环境

优化提升纺织企业产品设计人员创新能力的环境,在于建立和完善政府引导、社会团体协调的创新激励引导机制,营造创新发展良好的氛围和环境。借鉴美国和日本促进企业和设计人员自主创新的成功经验,主要包括有建立激励机制、强化产权促进和保护两个方面。

创新激励机制主要体现在创新评比奖励和创新融资的支持上。通过完善科技成果评审奖励制度,建立政府、用人单位、社会力量奖励等多种奖励形式相结合的多元化人才奖励制度,激发纺织企业产品设计人员开发新产品的热情,提高设计人员的待遇,留住人才。通过创新融资支持,一定程度上解决纺织企业创新资金困难的问题,增强纺织企业自主创新发展的信心和决心。自2010年开始浙江省每年开展优秀工业新产品、新技术的申报评比工作,由省财政相关专项资金给予适当的奖励,各地依据此也进行财政扶持。绍兴轻纺产业集群所在的绍兴县设立中小企业科技创新基金,制定税收优惠政策对科技创新型的小企业给予税收优惠,推行小企业知识产权抵押贷款、股权质押贷款等一系列举措为纺织企业产品创新、发展自主品牌解决资金不足的难题。

强化产权促进和保护在于健全行政管理机关、社会团体、企业三方联合的知识产权促进、保护体系,建立促进和保护纺织企业以及产品设计人员创新积极性的政策与法规。近年来嵊州领带、余杭家纺等浙江纺织产业集群所在县(市、区)针对中小纺织企业众多,产品同质化严重的现状,经信局、科技局、工商局等政府职能部门积极发挥职能作用,加强对自主品牌产品、企业在国内外注册商标和申请专利的指导和支持,帮助纺织企业尽早申请注册,出台“专利示范企业认定管理办法”、“加强知识产权工作促进经济转型发展若干意见”等。同时,设计师协会、纺织行业协会积极发挥监督指导作用,强化行业自律;严厉打击产品设计盗版等侵权行为,对于涉及侵权的企业给予行业内处分或罚款,营造支持创新、鼓励原创的行业风气。

(二)集聚创新人才

培育高层次设计人才、团队,要形成人才集聚效应,并发挥其“示范效应”,助推纺织企业现有产品设计人员创新能力的提升。其有效途径主要有以下两点。

一是政府帮助企业依托行业协会、设计师协会等社会团体,搭建纺织行业人才服务的战略联盟,形成区域特色育才系统,培育高层次设计人才、团队,形成吸引人才的马太效应,吸引和留住更多的优秀设计师,实现专业人才的集聚,再由高层次设计人才的榜样作用助推设计人员创新设计意识、能力的提升。绍兴县政府2007年整合行业资源建设浙江省首个纺织创意产业基地,设立专项资金,出台包括免租金、专利申报奖励、智力引进奖励等在内的多项扶持政策,引进高端设计服务企业、优秀设计创业团队入驻,尤其鼓励海外知名设计师到绍兴轻纺产业集群开办工作室或定期互访实习;着力建设和形成“大师设计室”、“名师工作室”品牌,着力发挥大师、名师的传帮带作用,形成有效的设计人才创新发展体系,推动纺织产品技术创新、纺织面料创新设计,为绍兴纺织产业转型升级奠定了坚实基础。

二是社会团体协调产业集群中的纺织中小企业,联手建设技术与产品创新公共服务平台,弥补单个小企业在科研、设计能力上的不足,实现资源共享,提升产业科技、研发和设计实力的整体水平,形成设计集聚中心。余杭家纺产业集群30余家企业结成资源战略联盟,由余杭家纺产业协会牵头于2013年建立中国品牌布艺总部基地,设立家纺产品设计及流行趋势发布平台、功能性原料与产品开发平台、家纺产品电子商务平台、行业公共信息服务平台、产品展示平台、设计师培训及论坛交流平台;引进上百家装饰面料企业入住的同时,联合国内外知名院校和设计研发机构,全方位服务企业。基地成功引进了中国美术学院、浙江理工大学等具有代表性的浙江纺织专业院校设计团队入住品牌大楼,形成家纺设计人才、团队的集聚中心。

(三)注重长效培养

创新环境的营造和创新人才的集聚为建立纺织企业产品设计人员创新能力的长效培养机制提供了基础。但是,纺织企业产品设计人员创新能力的提升不是一蹴而就的事情,需要统筹内外部资源,针对纺织企业不同层次的设计人员的需求提供不同的培养方式,以实现长效培养,主要措施可有以下三种。

首先是依托高校、社会团体开展培训。政府引导,统筹高校、社会团体资源支持纺织企业产品设计人员接受继续教育。由政府牵头依托大型骨干企业(集团)、高校和专业培训机构,建设一批示范性高层次设计人才培养基地和公共实习培训基地,采取定向培养、委托培养等多层次学历教育和专业培训方式,并在政策层面支持纺织企业设计人员接受继续教育。余杭家纺产业协会依托中国品牌布艺总部基地组织企业设计人员参加家纺流行设计、先进纺织装备和工艺、信息技术、环境保护、现代管理和品牌营销等方面的专题培训,起到了长效提升纺织产品设计人员的素质和技能的目的。

其次是强化设计人员企业实训。企业是创新的主体,企业利用区域产业链和工厂生产链完备的优势,在政府引导下,通过资源的优化配置来建设企业内部的实训中心,通过制度强化企业自身的培训责任,承担起企业内外部设计人员的多岗位交流与实训。巴贝集团联合地方高校在企业内部建设领带服饰工程实践中心,承担多层次企业员工的培训,接收高校学生驻厂实训,并针对性引入高校教授、优秀设计师担任企业设计人员导师,学生与企业设计人员在企业实训过程中取长补短,在企业的新产品开发中发挥了重要的作用。

最后是开展国际化交流与集训。纺织产品接轨国际市场和打造国际品牌,要求纺织产品设计人员具备国际化意识、视野,所以,持续不断地对产品设计人员进行国际化交流与集训是纺织企业可持续发展的必需。开展国际化交流与集训主要从政府和企业两个层面解决。政府层面可资助纺织企业高级人才的海外研修项目。杭州市实施中国杰出女装设计师发现计划,培养杭州丝绸与女装产业具有较高设计艺术素质和高水平服饰设计能力的复合型人才,为杭州丝绸、女装产业快速发展打下了基础。企业将国际化交流与集训制度化、常态化。浙江的纺织产业集群及企业不再局限于邀请国外专家、技术人员来企业讲座的形式,相继制订出台纺织产业集群区域国际品牌发展专项基金管理办法,每年统筹资金,主要用于资助本土设计师海外研修,加强国际化交流,主动接轨国际市场;鼓励企业设计师参加海外的比赛和进行新产品的发布。纺织产品设计人才的国际化交流和海外集训推进了浙江纺织产品以国际品牌的形象走向国际市场。

四、结 论

纺织产品设计人员创新能力的培养是纺织企业自主创新能力提升的核心,单靠企业自身的力量无法解决当前纺织产品设计人员创新能力低下的问题,需要政府和社会的共同参与,需要与高校的积极协同。浙江纺织产业集群及代表性企业的实践经验证明,多要素协同提升纺织企业产品设计人员素质和能力的模式具有可行性,构建起的长效促进机制、创新人才管理和培养机制对于推进纺织企业产品设计人才创新能力的提升具有可操作性。提升纺织企业产品设计人员创新能力可有效提升企业技术创新和产品创新的能力,促进地方纺织产业的转型升级和可持续发展。

[1]中国企业报道联盟.中国纺织品业的出口困境[EB/ OL].[2014-07-11].http://www.ceccen.com/html/ 2014-07-11/2014-07-11_1405047974.html.

[2]于斌斌,陆 瑶.基于全球价值链的绍兴纺织产业集群升级模式探析[J].纺织学报,2011,32(12):134-142.

[3]罗 芳.纺织类专业毕业生跳槽基本情况及原因研究[J].职业技术,2010(3):67-68.

[4]徐文娜,郭衍明.民营纺织业人才流失问题研究[J].中国集体经济,2011(22):112-112.

[5]倪颂文.借鉴美国专利制度促进企业自主创新[J].湖北行政学院学报,2007(2):74-76.

[6]刘 平,梁新华.日本发展创意设计促进自主创新的举措[J].科技管理研究,2011(2):10-13.

[7]尚红燕.纺织工业发展及创新设计人才培养问题的探讨[J].染整技术,2011,33(7):14-16.

[8]张康夫.论无缝链接型高级服装人才培养模式的改革与创新[J].教育与职业,2009(8):20-122.

[9]武继松,徐卫林,李建强,等.纺织专业应用型创新人才协同培养机制的研究与实践[J].纺织服装教育,2013,28(3):177-180.

[10]顾 平.织物组织与结构学[M].上海:东华大学出版社,2010:22.

[11]张 立.文化创意产业格局下的工业设计思考[J].科技进步与对策,2007,24(8):79-81.

[12]徐路宁,张和明.产品设计阶段成本控制的相关对策[J].工业技术经济,2005,24(3):75-77.

Analysis of the Path to lmprove Product Designers’lnnovation Ability in Textile Enterprises

GONGSu-lia,ZHOU Jiub

(a.General Affairs Office;b.College of Materials and Textiles,Zhejiang Sci-Tech University,Hangzhou 310018,China)

To improve independent innovation capability of textile enterprises,it's urgent to boost product designers'innovation ability.Through investigating textile enterprises in Zhejiang,pertinent literatures,domestic and foreign textile market development trends,this paper analyzes problems and influence factors of product designers'innovation ability,boots textile product innovation through combination of art,industry and trade and social joint efforts of government,enterprises and universities as the foundation,seeks for balance points from such elements as innovative personnel,material and financial resources,information and environment,and constructs government-led long-acting promotion mechanism to improve product designers'innovation ability which coordinates enterprise subjects,colleges and social organizations.

textile enterprises;product designers;innovation ability;innovative resources;innovation environment

TS941.6;C961

A

(责任编辑:张祖尧)

1673-3851(2014)06-0515-05

2014-08-19

国家社科基金艺术学项目(12BG064);浙江省人力资源和社会保障科学研究课题(R2013B008)

龚素(1970-),女,浙江兰溪人,副教授,硕士,主要从事高等教育管理理论和实践研究,纺织企业管理理论和实践研究。