从菜场到庙堂:“议案大王”张仲礼

2014-05-16王泠一

王泠一

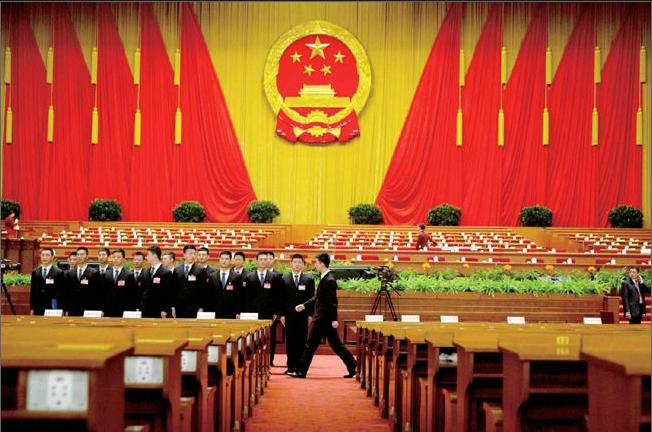

5年前的4月,上海解放60周年前夕的上海展览中心人潮涌动。每天两万人次的各年龄段观众,都在兴致勃勃地观赏一个主题为“60年、60人”的功勋展览。那时正逢张仲礼先生90高寿,当选为“60人”之一的他被正式誉为“议案大王”。之所以被誉为“议案大王”,是因为在长达20年的第六至九届全国人大会议期间(1983~2002),张仲礼先生领衔提交了61个议案、其中有8个是年度“一号议案”。这些议案是上海代表团的骄傲,倍受公众、媒体和决策层的高度关注。

5年前的参观现场,兴致勃勃的张仲礼遇到了他的老朋友、上海交通大学的杨槱院士。船舶设计师杨槱院士也当选为“60人”之一,其功勋头衔自然是“造船大王”。杨槱当年也是全国人大代表,和张仲礼还是一个小组,积极附议过后者领衔的“一号议案”。一番寒暄之后,“造船大王”问在现场陪同“议案大王”的笔者:那些议案是见证社会进步的文献财富,能否适时公开出版?

后来我发现这是一项艰苦的工作,基本无法依赖电脑和网络。经过多年酝酿的《张仲礼文献集》于2014年3月全国“两会”期间出版了;除61个议案首次全部正式公开外,该书还收录了张仲礼的学术成果。4月22日,上海社会科学院为这部有当代历史性价值的智库文集召开了首发式座谈会。和张仲礼因公交往颇深的上海市人大老领导龚学平、部分全国人大代表,以及市委宣传部副部长李琪教授、市社联党组书记沈国明研究员、市政府参事左学金教授等多位著名学者,纷纷到会表示祝贺;全国人大代表、上海社会科学院院长王战作了《中国梦的智库表达》的主旨报告。

身世:从圣约翰到社科院

生于1920年的张仲礼祖籍江苏无锡,求学于上海的圣约翰大学。西式教育赋予张仲礼最初的国际交往能力;毕业之后,他在上海一直有薪水不错的差事。抗战胜利后,目睹国民党当局的腐败、战乱和难民,张仲礼选择了留洋,并于1953年获得华盛顿大学的经济学博士学位和该校终身教职。

《张仲礼文献集》显示:上个世纪50年代,是美国社会科学发展的第一个黄金时代;除了官方的学术拨款外,制造业鼎盛时期的各大财团纷纷设立基金会用以学术资助。本来张仲礼夫妇在美国的生活很安定,也有了两个男孩;不仅有房有车(产权房和当时最新款的福特),而且已经获得了洛克菲勒财团的大额学术资助。但那个时代,几乎一无所有、百废待兴的新中国却对海外游子更有吸引力。1958年,张仲礼携全家回到了阔别了十多年的祖国。圣约翰大学作为“帝国主义文化侵略工具”已被取缔,原校址上新落成的学术单位就是诞生于1958年的上海社会科学院。从此,张仲礼先生就一直是属于这个单位的员工。

和很多归国的高级知识分子一样,张仲礼在“文革”中受到冲击;但之后却从不公开提及那些不愉快的往事。改革开放后不久,他成为上海社会科学院的院长。1983年,首次赴京出席全国“两会”的张仲礼已经63岁了。但他却一度认为“全国人大代表”的称呼是一种荣誉,直到1987年才领衔提交了第一个议案。

民生:从职称到菜场的深入调研

张仲礼提交议案61份,其中8份被确定为当年的“一号议案”。张仲礼曾对学生、法学学者沈国明说,61个议案——“实现了我年轻时报效国家的理想。”

而对于参政议政,张老也有一个学习的过程;他第一次提交议案是在1987年。那会儿,知识分子队伍人才老化的状况十分严重,教授形象总是和白发苍苍或拄着拐杖联系在一起的。这背后是职称评定周期不确定,一年一次还是两年一次,这在当时具有随意性。知识分子评职称比分房子还难!在六届全国人大五次会议上,张仲礼提交了《关于科学技术专业职务聘任经常化制度化的建议》,后被列为“一号议案”。此后仅隔几个月,有关部门就作出落实决定,以后专业职称评定每年都进行一次。这让张仲礼真正意识到——“当人大代表更是一种职责”。

人大代表要联系群众,张仲礼常去菜场调研。他曾对笔者回忆,当代表之前就买菜。“民生、发展的问题我关心了多少年,买菜就买了多少年。几十年的习惯了。”张仲礼说,自己绝非只去家门口的镇宁路菜场。“别的菜场,也去。”当被问及“菜场生涯”印象最深之事,张仲礼说:“有些菜市场,初看,东西很好,什么都有。等检查、视察的人走了,就不对了,马上变,卖的东西都换了。这种情况,80年代、90年代都有。你得回过头去,私下里再看一眼,到底怎么样。”

调研出话语权:于是,1996年通过的《老年人权益保障法》,与1988年的“一号议案”有关;1996年通过的《环境保护法》,与他1989年《保护环境立法和监督工作的建议》有关;1993年通过的《消费者权益保护法》,1998年通过的《证券法》,与他1991年的两件议案有关;2003年通过的《债权债务法》,与其1992年的议案有关;1995年通过的《票据法》、2002年通过的《遗产税法》,与其1993年的议案有关;1994年通过的《仲裁法》,与其1994年的议案有关……

反腐:从“一号议案”到“八项规定”

张仲礼和《新民周刊》有着很深的缘分,他第一次接触并向笔者赞赏这本内容蓬勃的新兴刊物时已经79岁了。那是1999年3月的全国“两会”上,老人领衔并和上海代表团的其他30位代表一起签名提交了当年的一号议案——《建议制定“反腐败法”》。这份议案的依据,主要来源于当年最高检察院的工作报告。

该议案因话题敏感、重大,案名轰动一时而被迅速传播,但全文被整体发表的载体也就是刚刚初出茅庐的《新民周刊》。那期周刊是1999年3月22日出版的,除了张仲礼的“一号议案”全文,还配发了社会学家邓伟志《治国先治官》和学者曹建明(现最高人民检察院检察长)《腐败必须付出更高代价》的呼应文章。

因此,后来只要是《新民周刊》记者来访,老人总是排出时间、热情接待,耐心地对重孙辈的记者进行具体解答。而笔者作为学术助理,在编《张仲礼文献集》以“抢救一些活的文献”的实施过程中,老人也屡屡提醒别忘了《新民周刊》。

而《建议制定“反腐败法”》,是老人最有名的一号议案;直到去年的全国“两会”上,还被全国人大代表、全国政协委员和主流媒体广泛提起。今年他95岁生日,去看望他的弟子们中很多知名学者也已经退休了;议论到“15年了,该法怎么还未出台”。但老人却很淡然:“八项规定很好啊。法治进程还是在往前的。从建议到正式立法所需时间有长有短,但议案都得到了关注。”言及“反腐倡廉”,有30多年党龄的张仲礼说:“习近平总书记对这方面还是很重视的。”“您是否最赞赏习总书记提出的把权力关进笼子里?”笔者询问。“一点不错!”张仲礼笑了!那天傍晚,老人的身后是一片晚霞。

(作者系上海国际经济交流中心研究员)endprint