家庭教育对大学生心理健康状况影响及对策

2014-05-16任春凤

任春凤

(沈阳大学 新民师范学院,辽宁 沈阳 110300)

家庭教育对大学生心理健康状况影响及对策

任春凤

(沈阳大学 新民师范学院,辽宁 沈阳 110300)

当前,大学生群体的整体素质如何,尤其是作为其中重要方面的心理素质如何,日益受到人们的普遍关注。研究结果表明:早年的抚养方式、父母的文化程度、教养方式等因素与大学生的心理健康水平之间存在着显著性差异。因此,有必要根据家庭教育的特点,充分发挥家庭教育的功能;转变传统的人才观,提高对大学生心理健康状况的重视程度;加强大学阶段学校与家长的沟通,形成教育的合力。

大学生;家庭教育;心理健康

大学生心理健康问题已经逐渐成为社会关注的焦点。一些大学生因心理问题导致的休学、退学,自杀、凶杀等一些反常或恶性事件呈现出多发、频发的状态。一直以来,人们传统的思维定势是大学生一旦有了心理问题,立刻想到的是我们的学校教育出现了问题,其实,大学生诸多心理问题的出现有着多方面的原因,其受家庭教育的影响不容忽视。笔者以东北大学、辽宁师范大学、阜新高等专科学校、辽宁科技大学和沈阳大学等5所大学的793名在校大学生为被试,采取整群取样的方法,采用临床症状自评量表(Sy.IDptomCheeklist90,SCL-90)进行了大学生心理健康状况的问卷调查。

一、相关概念界定

美国社会学家E·W·伯吉斯和H·J·洛克在《家庭》(1953年)一书中指出:家庭是被婚姻血缘或收养的纽带联合起来的人的群体,个人以其作为父母、夫妻或兄弟姐妹的社会身份相互作用和交往,创造一个共同的文化。《中国大百科全书·社会学卷》中“家庭”条目所下的定义为:家庭是由婚姻、血缘或收养关系所组成的社会生活的单位。

关于什么是家庭教育,学者们从不同方面提出了自己的看法。《辞海》对“家庭教育”词条的解释是:父母或其他年长者在家庭里对儿童和青少年进行的教育。《中国大百科全书·社会学卷》一书认为,家庭教育包括父母教育子女和家庭成员之间相互教育两个方面,其中主要方面是父母教育子女。《中国大百科全书·教育》中把家庭教育定义为,父母或其他年长者在家庭内自觉地、有层次地对子女进行的教育。孙俊三等主编的《家庭教育学基础》中认为:家庭教育就是家长(主要指父母和家庭成员中的成年人)对子女的培养教育。即指家长在家庭中自觉地有意识地按照社会需要和子女身心发展特点通过自身的言传身教和家庭生活实践,对子女施以一定的影响,使子女的身心发生预期的变化的一种活动。赵忠心在《家庭教育学》一书中指出:按照传统的说法,家庭教育是指在家庭生活中,由家长,即由家庭里的长者(其中主要是父母)对其子女及其他年幼者实施的教育和影响。这是狭义的家庭教育。广义的家庭教育,应当是家庭成员之间相互实施的一种教育。在家庭里,不论是父母对子女,子女对父母,长者对幼者,幼者对长者,一切有目的有意识施加的影响,都是家庭教育。本研究所指的家庭教育,是指家庭中父母及其成年人对未成年子女的教育过程和有意识无意识地对子女的影响。

二、家庭教育的特点

(一)家庭教育的早期性和启蒙性

孩子出生后最早接触的环境就是他的原生家庭,最早接触的人就是他们的父母。著名心理专家郝滨曾说:家庭教育是人生整个教育的基础和起点。确实,家庭教育是对人的一生影响最深入最持久的一种教育,它直接或者间接地影响着一个人一生的发展。人的教育是一项系统的工程,但在这项系统工程之中,家庭教育是一切教育的基础。前苏联著名教育学家苏霍姆林斯基曾说:学校里的一切问题都会在家庭里折射地反映出来,而学校的一切复杂教育过程中产生一切困难根源,也都可以追溯到家庭。

(二)家庭教育的全面性和连续性

孩子一出生,几乎有2/3时间生活在自己的家庭之中,都在接受着家长的教育。这种教育是在有意和无意、计划和无计划、自觉和不自觉之中进行的,不管是以什么方式、在什么时间进行教育,都是家长以其自身的言行随时随地地教育影响着自己的子女。这种教育对孩子的生活习惯、道德品行、谈吐举止等方面都在不停地给予影响和示范,其潜移默化的作用大,伴随着孩子的一生,因此有的人把家长称为终身教师。这种终身的教育往往反映了一个家庭的家庭风气、教养方式、文化程度和价值观等。

(三)家庭教育的感染性和渗透性

家庭的情绪氛围、家长的学历层次、家长的教养方式及家庭的经济状况,都会直接或间接地影响到孩子的心理健康。父母与孩子之间的血缘关系和亲缘关系的天然性和密切性,使父母的喜怒哀乐对孩子有强烈的感染作用,孩子对父母的言行举止往往能心领神会,家庭氛围的和谐、亲情的温暖和包容,都会促进孩子心理的健康发展,孩子对家长所持的与周围人的态度也很容易引起他们的共鸣,这种感染性和渗透性是随时发生的。

(四)家庭教育的深刻性和及时性

由于家庭教育与家庭生活密切相关,家长对孩子的影响无处不在,家长可以在日常生活中随时随地进行教育。对于在家庭中成长起来的孩子,其实最了解他们的还是父母,只要是负责任的父母,当孩子出现问题的时候最先感知到的便是他们的父母,能否给予及时有效的引导至关重要。父母一个鼓励的眼神、一番入骨入心的教诲,对于孩子来说,有时会铭记一生。

三、调查结果分析

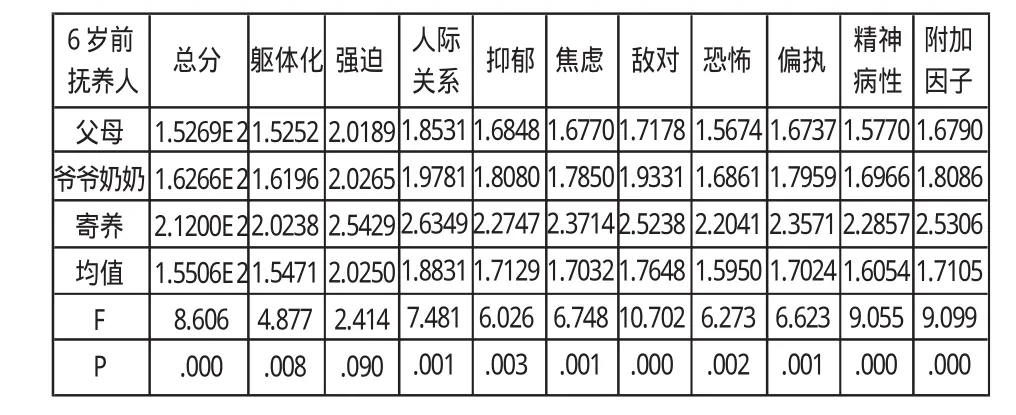

(一)6岁之前抚养人对大学生心理健康的影响,实际上体现了早期家庭教育对大学生心理健康的影响

表1 6岁前抚养人不同各个因子的均值不同

6岁前的抚养人是父母的,他们在总分和其他的所有因子的得分都低于6岁前的抚养人是爷爷奶奶(姥爷姥姥)和寄养家庭的,亦即在6岁以前由父母抚养的孩子在心理健康状况是最好的,其次是6岁前由爷爷奶奶(姥爷姥姥)抚养的,6岁前在寄养家庭的孩子在所有因子和总分的均值方面是最高的,其心理健康状况是最差的。除了强迫因子外(.090),总分和其他各个因子在6岁前抚养人不同均会在心理健康方面产生显著性差异。进一步t检验,发现强迫因子,在寄养和非寄养之间存在显著差异。

(二)父母亲的文化程度对大学生心理健康的影响

表2 父亲的文化程度不同子女在各项因子上的均值

父亲的文化程度是大学的,其子女在总分、强迫、人际关系、抑郁、焦虑、敌对因子上,好于其他文化程度的子女;父亲的文化程度是小学的,其子女在总分、强迫、人际关系、精神病性和其他因子的得分上高于父亲文化程度是非小学文化程度的。

表3 母亲的文化程度不同子女在各项因子上的均值

母亲是大学文化程度的子女在躯体因子、敌对因子、偏执因子等方面高于目前是其他文化程度的子女;母亲是大学文化程度的子女在强迫因子、人际关系、抑郁因子、焦虑因子等方面低于母亲是其他文化程度的子女。

(三)父母亲的教养方式对大学生心理健康的影响

父母亲的教养方式分为严厉、民主、放任和溺爱四种类型。在父亲的教养方式中,民主型的教养方式在总分和十大因子的均值都是最低,说明父亲是民主型的大学生的心理健康状况最好;在父亲的教养方式中,溺爱型的教养方式在总分、躯体化、人际关系、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执等方面的得分都高于其他教养方式的大学生。进一步的T检验表明父亲的不同教养方式在总分和十个因子得分上均存在显著性差异。

用同样的方法,对母亲教养方式进行统计的结果是,如果教养方式是严厉型的,在躯体化(1.6434)上高于其他教养方式的大学生;是溺爱型的在人际关系、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执和附加因子的得分上高于其他教养方式的;母亲教养方式是民主型的,大学生所有因子均值和总分均值是最低的,表明母亲是民主型的对大学生的心理健康最好。进一步的T检验表明:除抑郁因子(0.054)外,母亲的不同管教方式都存在显著性差异。

四、基于以上分析对教育的建议

(一)根据家庭教育的特点,充分发挥家庭教育的功能

家庭教育的早期性和启蒙性,决定了它在日后对于大学生影响的持久性。以上的调查结论也说明了家庭的早期经历、父母的文化程度及父母的教养方式都会对大学生的心理健康产生重要的影响。家庭承担的主要功能是帮助大学生实现社会化、提供情感支持和经济支持等几大重要功能。作为学生,他们还没有能力完全独立地去处理自身所面对的各种问题,需要家长的建议和支持。有人说:一个孩子的成长需要三个世界的丰富与成熟:生活世界、知识世界和心灵世界。可以说,孩子每个世界的发展建设都离不开家长的关注。而现实是大多数家长无法倾听孩子的声音,无法真正了解孩子合理的心理需求,无法欣赏孩子成长的每一个进步的脚印。家庭教育特别是早期家庭教育的重要性应引起我们的充分重视,早期家庭教育在儿童的可持续性发展中的独特价值也被我们的调查所证实。

(二)推进高等教育大众化的水平,提高广大家长的素质水平

1994年7月颁布的《中国教育改革和发展纲要》指出:家长应对社会负责,对后代负责,讲究教育方法,培养子女具有良好的品德和行为习惯。1995年,美国家庭议会致全国报告书称:家庭是教导诚实、忠诚、信任、自我牺牲、个人责任、尊重他人等社会美德最有效的机构,是一个为达到长远的社会效益与责任无法替代的基础。因此,推进高等教育的大众化水平,提高全民族素质,实质上是在提高未来广大家长的素质

(三)转变传统的人才观,提高对大学生心理健康状况的重视程度

真正关乎一个人一生幸福与否的关键,不一定就是优异的在校学习成绩和未来稳定的工作,在某种程度上取决于大学生看问题的方式和大学生与周围人的关系,也就是大学生的心理健康状况。大学生要掌握合理释放不良情绪的方法,学会悦纳自己,尤其在面临自己解决不了困扰的时候,主动寻求家长和老师的帮助,使问题得到及时有效解决。

(四)加强高校心理健康教育的力度和水平,提升大学生的心理健康水平

在大学阶段,大学生会面临着各种各样的情感压力、贫困大学生的经济压力和即将面临的沉重的就业压力,导致大学生心理问题增多。在积极寻求外部帮助的基础上,努力提高大学生的自我意识水平,提高自我教育的能力是解决问题的根本。因此,在大学阶段要增强心理健康的时效性,普及心理健康的相关知识,提高大学生对自我心理健康的重视程度,学会合理解决心理困扰的方法。

[1]包水梅,王晓霞.21世纪我国贫困大学生心理健康研究综述[J].高教发展与评估,2005(4):40-44.

[2]吴薇莉,苏文明,王政书,等.大学生的家庭教育模式与其心理健康状况的关系研究 [J].西华大学学报:哲学社会科学版,2008(4):77-81.

[3]刘春玉.浅谈家庭教育对大学生心理健康的影响和作用[J].教育与职业,2008(8):76-80.

[4]陈慧君.家庭因素对大学生心理健康状况——对江汉大学1311名本科学生的调查[D].武汉:华中师范大学,2008.

[5]谢言梅.家庭教养方式及其与子女心理健康关系研究述评[J].大理学院学报,2006(11):81-84.

[6]刘柏桥,陈秀敏,王希海.父母教养方式对大学生心理健康的影响[J].社会心理科学,2009(6):107-111.

[7]王井云.家庭因素对心理健康影响的实证研究[J].社会心理科学,2010(7):125-127.

[8]邹芙蓉.大学生心理健康状况相关因素分析及心理健康教育效果的对照研究[D].济南:山东大学,2007.

G444

A

1674-5450(2014)01-0146-03

2013-10-10

2012年辽宁省社会科学规划基金项目(L12DZZ055)

任春凤,女,辽宁沈阳人,沈阳大学副教授,教育学硕士。

【责任编辑 赵 伟】