周谷城张伯驹先生为我重书诗词

2014-05-15俞汝捷

俞汝捷

年轻时品味晏殊的“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”,赏其对仗巧妙,而无别的感受。1980年后“文革”中遭洗劫的字画有少数几件劫后“归来”,面对着睽违多年的旧物,心中忽然冒出晏词,对诗句竟有新的联想和感慨。不过本文想谈的,却非抄家发还之物,而是曾被抄没、后由两位前辈重新书写的诗词,其令我尤生“似曾相识”之感。这,说来就有点话长了。

“嘱为重书,即书以应”

事情要从先叔俞征谈起。他字兰石,1938年在康奈尔大学取得博士学位,回国后至上世纪50年代院系调整前一直任复旦大学土木系主任,理学院成立后曾任院长。他有几位同事40年代到过我家,故与先父也相识,周谷城先生是其中之一。

建国后谷老住在上海淮海中路一所公寓内,而寒舍在相隔不远的安福路上。我随先父上街,偶尔会与他不期而遇。第一次见他,可能是在1957年。那年国庆,先父以《风物长宜放眼量》为题,在《新民晚报》上发表辘轳体七律五首。后在街上遇到谷老,他笑着提到这组诗,还背出第一首的尾联:“艰难大任谁担荷?灿烂群星聚井冈。”先父生在湖南,说一口长沙话;而谷老是益阳人,口音听起来更土。我那时还不懂诗,却听出他把“艰”读成“甘”音,至今留有印象。

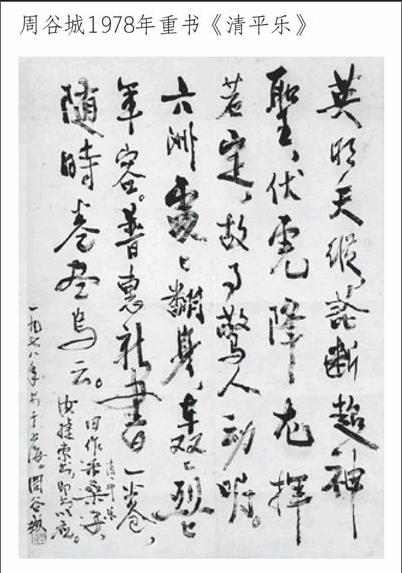

高中和大学时期,我弄懂了诗词格律,开始试写,对老辈之作也喜欢品读。60年代某个周末,我从复旦回家,看见先父书桌玻璃板下新压了一张用32开白报纸书写的词,是谷老寄来的近作《清平乐》:

英明天纵,论断超神圣。伏虎降龙挥若定,故事惊人动听。 六洲处处翻身,轰轰烈烈军容。普惠新书一卷,随时卷尽乌云。

我读了一遍,发现他与毛泽东一样,按湖南乡音押韵,觉得有趣。他的书法,遒劲脱俗,也令我喜爱。我又发现,他与别的前辈如瞿蜕园等不同。后者大都习惯把自己的诗分为两类,一类迎合潮流,是作为“稻粱谋”,投给报刊发表的;另一类则写来自我欣赏,或在友人中传阅。前一类诗没有什么个性特色,见报之后彼此通常都不提及。后一类诗才见出各人的才情与风格,见出特殊时代一些文人真实的心声。而谷老这首《清平乐》,分明是歌颂领袖的,却并不公开发表,只是寄给友人共赏,说明这就是他的心声,他没有将作品分为两类。

读过《清平乐》后不到一年,《文艺报》开始就谷老关于创作过程中的“无差别境界”一说展开争论。印象中几乎所有的文章都站在他的对立面而形成一种围剿架势,但所谈基本上仍在美学范围之内,譬如朱光潜先生便将周的“使情成体”一说溯源到英国美学家鲍桑葵。等到姚文元加入进来,火药味顿时增浓,学术争鸣转瞬之间变成有关时代精神问题的政治批判。作为中文系学生,我关注这场辩论。由于当时整个社会弥漫着阶级斗争空气,姚文又使人感到颇有“来头”,我不觉为谷老担心。联想到他的《清平乐》,想到如此热爱领袖的人竟然仍遭狠批,又不禁为之叹息。

辩论以谷老不再发文而告一段落,但事情并未了结。“文革”开始后,谷老和周予同两位复旦教授是最早被上面抛出来的“反动学术权威”,他的见解被称为“时代精神汇合论”而列为文艺领域“黑八论”之一。1966年的一个夏夜,“二周”被揪到校大礼堂(现称相辉堂)前的草坪上批斗。草坪上人山人海。我站在人群后面,看不清台上详情,但从扩音器可以听到主持人的厉声责问和“二周”的回答。批斗会的高潮是让农工民主党派给谷老的司机上台当面揭发。当司机说到谷老坐车去拜访周予同,两人在室内聊得起劲,而他饿着肚皮在车内干等时,台下一片口号声。“二周”被迫向司机下跪。这晚的气氛让我深感压抑。看见自己尊敬的前辈受此凌辱,心中更是难过,我没有听完就离开了会场。

“文革”中我家字画被抄一空,谷老的字迹也在劫难逃。不过先父性情幽默,看着当时风云变幻的乱局,曾以玩笑的口吻对我说:“周谷老是有预见的。他那首词简直就是对今日形势的刻画,连人手一本语录都写到了。‘故事惊人动听,真正惊心动魄的故事还在后面!”又曾对瞿蜕园先生说:“历史上有很多戏,我们未能亲睹;现在是不花钱看一场大戏。” 蜕老答道:“可是我们自己也在戏中啊!”

1968年后我到武汉工作,对复旦的事就很隔膜了。几年后曾听到一些关于谷老的传闻,是说他始终拒不认错;后来被“解放”了,工宣队要他谈谈感想,他也没有一句感激的话,反而说:“我早就料到你们会来的。”“为什么?”“共产党从来讲的是有错必纠嘛!”传闻虽然真假莫辨,但听了这种傲骨依然的回答,总是宁信其真而不觉为之叫好的。

1977年秋,我赴北京给老作家姚雪垠当助手。当时我应南京《雨花》杂志之约写了三首纪念朱德的《鹧鸪天》,忽然想起谷老的《清平乐》。其时父亲已去世,我便给他去信,作了自我介绍后,又问他能否为我将抄没的词重写一遍。没隔多久,就收到回复,略谓:“……你在姚老身边当助手,甚善事也。《鹧鸪天》三首,的是佳作,读罢无任钦佩!拙作《清平乐》,承予奖饰,愧不敢当,嘱为重书,即书以应……”信后还附录一首近作《采桑子》。

就这样,当年写在32开白报纸上的词变成了一幅裱后可以悬挂的条幅。可能受信的影响,条幅中先将所书词作误题为《采桑子》,后才改为《清平乐》。

惠题“小说之美”

我将这一“重书”故事说给姚老听后,他让我也替他向谷老求一幅字。于是1979年,我乘回沪探亲之便,去谷老的泰安路寓所奉访。因不知他家电话,没有事先联系,登门之际颇为忐忑。然而一见之下,谷老非常亲切,向他的夫人介绍说:“这是兰石的侄儿,他父亲会写诗,他也能诗。”他又告诉我,待会儿要出门,但车还没有来,可以边聊边等。

我先转达了姚老的问候及求墨宝一事,随后便闲扯起来。谈起那首《清平乐》,他说,“普惠新书一卷”不是指《毛主席语录》,而是指《毛选》四卷,但诗里如写明“四卷”,就太实了。又说苏步青先生喜欢写诗,想约几个老人搞些类似诗社那样的活动,最近曾来找过他。

又谈起当年与姚文元的论争,他重复了以前文章中的逻辑推理,即时代精神包含革命精神,也包含非革命精神。说革命精神是时代精神,是对的;说时代精神是革命精神,则不全面。正如我们可以说人是动物,而不能说动物是人。他又说,那次对他的“围攻”之所以半途结束,是因为毛泽东在杭州谈到“金无足赤,人无完人”,这同他关于时代精神不全是革命精神的观点是一致的,所以对他的“批判”也就进行不下去了。我对这一说法将信将疑,但出于对前辈的尊敬,没有将自己的疑问提出来。

那天谷老谈兴甚高,话题也扯得很远。记得我们曾谈到侯外庐的《中国思想通史》。我是在“文革”期间偶尔捡到该书第一册而翻阅的,因其资料丰富,在一个图书贫瘠的时期,读来还是颇有收获。可是谷老却笑道:“很多地方都是抄的,郭老也有这个看法。”

后来他要的车来了,我赶紧起身告辞,走出门来,才看清他要的是一辆三轮车。

回到北京后,我收到谷老寄来的两个条幅,写的都是他当年所作的七律。一幅赠姚老,题为《一九七九年元旦献词》,全诗如下:

旧事重重未敢忘,英明领导示周行。

三年大效今方大,万里长征路正长。

双百方针程效日,满腔热血似朝阳。

老来应鼓余生勇,学府文坛作战场。

“四人帮”粉碎后,中央曾有“一年初见成效,三年大见成效”的规划,故诗中有 “三年大效今方大”之句。赠我的一幅系为庆祝国庆三十周年而作的诗:

三十年来溯旧章,前贤功德未能忘。

三分世界棋先定,四化工程道岂长?

但喜友朋天下遍,无虞儿女不成行。

廿年一过开新纪,习习熏风普万方。

书法家吴丈蜀曾同我议论过谷老的书法。他说:“就脱俗而论,周谷城的字超过赵朴初。”而就我个人喜好而言,更欣赏谷老当初写在白报纸上的字。他的用笔在生宣上略嫌阻滞,而白报纸的效果类似加矾的熟宣,挥洒之际更具流动之美。还有一点应当提到的是,谷老的条幅都有标点符号,乐于采用简体字,并使用墨汁,凡此均与一些老先生的习惯不同,表现出一种敢于突破藩篱的求新精神。

80年代中期,我在《青年文学》上专栏连载的《小说之美》准备出书,我又致函谷老,请他惠题书名,很快就收到他的题签,横式竖式写了多条以备挑选。由于后来书名改为《小说24美》,题签便作为题词放在了拙著扉页上。

谷老担任全国人大副委员长后,我没有再去打扰过他。直到1992年,黄鹤楼景区内的白云阁落成,想请谷老题匾,我是该楼文化顾问,却因故无法离汉,便介绍该楼负责人去见先叔俞征。先叔不仅为他们求得谷老所题“白云阁”三个大字,而且还带他们去见当年同济大学的老同事陈从周先生,后者为该楼题了“江流天地,晓色云开”八个字。

“这一定是位老先生!”

知道张伯驹这个名字,还是上世纪50年代读小学的时候。那时先父书桌右边有个抽屉,放满了折扇,出于好奇,我有时会打开观看。有次拿出一把扇子,打开后多数字都不认识,便去问先父。

“这是章草,姚羲民的。”

“什么叫章草?姚羲民是谁?”

“章草是由隶书变化而成的一种草书。姚羲民是我的朋友。”

我又把扇子翻过来,指着上面的画问:“这是哪个画的?”

“这是张伯驹的兰花,上面两首绝句也是他作的。”

读高中时,我对诗词发生兴趣,再翻先父的折扇,喜欢细品上面的题诗;同时也懂得,扇的两面如请不同的人书和画,那么两位作者的身份、水平应该旗鼓相当,作品放在一起才比较相称。姚羲民的具体职业我不清楚,但既然张伯驹系盐业银行总稽核,那么想来姚或许也是金融界或实业界人士。姚不惟擅章草,且爱作诗,目前我手边有一册线装的《儋麋居诗抄》,便是半个世纪前姚自印的诗集。关于“儋麋”这一奇特的斋名,我是读了诗抄中一首七绝才明白的。原来,姚羲民生就一副浓眉,与佛像中的阿难尊者颇为肖似,而“麋”与“眉”相通,“儋”是大的意思。古时传说有儋耳人,耳大垂肩,故“儋麋”即“大眉”之意,是对自己容貌的形容。其诗及序曰:

余麋儋竖,近更修雄,颇现阿难尊者相,因别署“儋麋”,戏占自赠。

儋耳昔曾闻上国,儋麋今忽见先生。

人间枉说庄严相,酒圣书淫过一程。

《儋麋居诗抄》的封面系姚氏自题,可以由此看出其章草的功力;扉页则由篆刻家王福厂题签。姚与王俱为杭州人,私交甚笃。而从网上获知,姚还是兰花爱好者,兰花谱上记载的“姚梅”,据知便是他20岁生日时所得,乃以姓氏命名。又有一种名“端春梅”的兰花,也是他在抗战胜利后选出来的。

至于张伯驹,随着他在陈毅追悼会上一副挽联的披露,章诒和《往事并不如烟》中《君子之交》一文的流传,特别是随着收藏热的兴起,其人其事已广为人知。而在50年代,其知名度似还局限在京剧界等较窄圈子内;其向国家捐赠国宝级字画的事迹,知晓的人也不多。先父曾同我约略谈过张伯驹的一些轶事,我也不太留意,倒是他的画和诗给我留下较深印象。以前我见过的画中兰草以墨兰为多,而张伯驹笔下的兰草却是蓝色的,与嫩黄的小花相映成趣。画上题七绝二首,我读过几遍,也就记住了。这把折扇于“文革”初期被抄走,现已下落不明。

1978年我住在北京东四中国青年出版社内,友人中有位冯统一先生常来闲坐。冯先生那时不到30岁,擅长装裱,所裱字画因左右绫边极窄而自成一种新颖风格。他又酷爱古典文学,结识不少前辈文人,正是经他介绍我才有幸拜识夏承焘先生。有次他同我谈起张伯驹,说虽然经受了自“反右”到“文革”的大折腾,其家还是有些古色古香的东西。不过他说老人脾气古怪,所以不主张我去拜访。这时我想起了被抄没的扇子,想起了题在扇上的七绝。由于时隔多年,以前能全背的两首诗,现已只记其一。于是我将该诗抄下来交给冯先生,说你拿去给伯驹先生看看,如果他愿意,请他为我重新书写一遍。

大约过了十来天,冯统一又兴冲冲地来到我处,讲述他去张宅的经过。据说他把我抄写的诗递给伯驹先生看后,对方非常惊讶,说:“这一定是位老先生!我几十年前作的诗,他怎么会知道?” 冯统一作了解释后,他当即答应为我重书。“看,我已经给你带来了。”冯先生从包中取出一个条幅。我打开一看,只见上面写着:

紫茎绿叶自披猗,幽谷春风到每迟。

萧艾齐荣当路草,无人芳馥又何为?

题自画兰诗,戊午初秋书应

汝捷先生雅嘱

中州张伯驹时八十又一

字幅钤有白文“伯驹长寿”、朱文“丛碧八十后印”和葫芦形白文“京兆”三印。

先父与张伯驹只是泛泛之交。他们相识于上世纪30年代,共同的朋友是孙曜东。孙是安徽寿县人,其曾叔祖孙家鼐系光绪帝师、京师大学堂创办人。孙与先父则是拜把兄弟,每隔一段时间会来寒舍闲坐,我小时为他端过茶,至今还记得他高高的个子、穿一件米色派克风衣的潇洒样子。当先父与我谈及当年张伯驹在沪被绑票,又说此事与孙曜东相关时,我出于好奇曾多问过几句。1955年潘汉年、扬帆冤案发生后,孙似有预感,曾对先父说:“最近看见派出所的人来就紧张。”果然很快他就被牵连入狱,从此音讯杳无。直到2005年,我偶尔购得一本孙曜东口述、宋路霞整理的《浮世万象》,才知其人已于1975年出狱。2006年春我在上海,想去拜访这位父执,便打电话去徐汇区政协向一位熟人了解这位区侨联高级顾问的近况。“孙先生不久前去世了。”对方遗憾地答道,同时说了孙的宅电。我后来与孙的遗孀张老师通过一次电话。关于孙张两家的关系,孙当年如何为促成张与潘素的婚事尽力,又如何在张被绑票后予以营救,以及孙出狱后张如何雪中送炭,在《浮世万象》中均有叙述,这里就不多谈了。

(作者为湖北省社科院文学所研究员、湖北省文史研究馆馆员)

责任编辑 周峥嵘