耿庸:文学的理想与遗憾

2014-05-15路莘

路莘

一、只是一个作家

郑炳中(1921-2008),笔名耿庸,著名文学理论家、杂文家。

2008年,耿庸去世后,曾有单位或组织要发相关的消息,征询我对他的身份表述时,我说:作家。其他都不重要。他是一个作家。尽管在1980年胡风案平反后,他获得了一些荣誉头衔,但他从不热衷社会活动,他也没政见去参政议政。写作是他的个人生活,也是他对社会生活的参与。1998年,中国教育出版社出版《中国作家自述》一书,收入耿庸《半生自述》一文,其中写道:

出生在书香门第,幼小时母亲即予启蒙,上学读课本总共不足二十个学期,同期间阅读了约摸十分之一的家藏万卷书刊。十三四岁时受到已在发表小说和剧本的姐姐的影响,居然也写诗写散文写小说起来,居然也上了报。十六岁那年不上学了,由于特爱鲁迅先生的作品,开始写杂文。

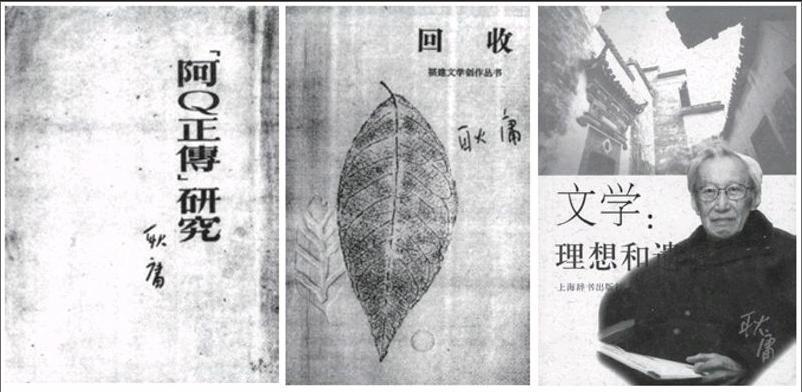

这一段文字概括了他开始写作的过程。在之后六十多年中,无论是在动荡的生活中,还是在狱中和“文革”的“改造劳动”中,他都没有停止过写作。因为热爱鲁迅而开始写杂文,鲁迅的作品和思想也影响了他的一生,而他创作的作品对他人生命运影响巨大的正是那部研究鲁迅的专著《〈阿Q正传〉研究》。

二、祸因《〈阿Q正传〉

研究》而起

1955年胡风案定案时,耿庸三十四岁,在将近20年的写作生涯中,他发表过大量杂文和评论。1951年11月开始写作并于1953年3月出版的《〈阿Q正传〉研究》较之他当时的其他文章或著作更具有代表性。而这部篇幅不大的书,出版不久就得再版,但随即也横遭指责,书店突然停售。1955年5月他被捕的那一天,公安人员向他宣布:这是一部“反党的书”。这罪名是严重的,却是他始终未能接受的。

1951年,经过艰辛旅程从台湾经香港和广州,耿庸终于回到上海,在人民艺术剧院演员培养学馆担任文艺学教学工作,随后受聘任上海震旦大学教授,在“现代文学”(以及“现代戏剧”和“创作实习”)课程的第一讲就是《阿Q正传》。就在此时,冯雪峰在《人民文学》上发表了《论〈阿Q正传〉》一文,立刻引起他论战的激情。书出版时,耿庸已从震旦大学调至新文艺出版社工作。1953年,虽然还没有人想到两年后会把一些文人定为一个“反革命集团”,但“胡风派”“胡风集团”以及“胡风文艺思想是资产阶级唯心主义的”等等提法实际上已是一种很有份量的政治性的划定,被以各种名目划定为“胡风派”的人的文章常遭禁发或发表了就遭攻击。《〈阿Q正传〉研究》遭批后,耿庸署名的文章在报刊就难以发表。而1954年一年中,《新民晚报》之所以能发四十几篇署名为“郝夫”“劳默”等的文章是因为编者并不知道这些文章的作者就是耿庸。到1955年,《〈阿Q正传〉研究》的“问题”已不是“观点”上的了,而是“向党进攻”的一部分了。

声讨的浪潮淹没了这本“小书”本身的内容、本身的意义。《文艺月报》、《文汇报》《文艺报》等相继发表文章,认定耿庸的《〈阿Q正传〉研究》在新文艺出版社胡风反革命集团的支持和授意之下,拿到胡风集团的根据地——泥土社出版了。耿庸像胡风一样,企图打着鲁迅的招牌,抗拒党的思想改造运动。

尽管热衷于讨伐的人们以其严厉的姿态指责《〈阿Q正传〉》研究》的作者是“向党进攻”,但就在这一年,冯雪峰在他的《论文集》重印时,却修改了他原先的论点。也因为冯雪峰的这种学者境界,耿庸在以后几十年中,一如从前对冯雪峰深怀敬意。《〈阿Q正传〉研究》的论战对象是冯雪峰,但如果仅是与冯雪峰个人的争论,它未必会受到如此猛烈的批判。它实质上反对的是当时“已成定论”而在耿庸看来是对鲁迅思想作庸俗武断的“从进化论到阶级论”的片面性观点。同时对于鲁迅笔下的阿Q这个性格及其发展的理解,他也有自己的看法。因为坚持自己的见解,因为对这种不合流的见解的执著,他付出了沉重的人生代价。在以后的几十年中,耿庸失去了人身自由达二十五年。而在1957年,冯雪峰也被说成是“胡风派”的人,甚至是“鲁迅受胡风蒙骗”的主要责任者而受到迫害,身心遭受严重摧残。

三、独人独马,却被视作“胡风派”

1946年,在重庆第一次从别人口中听到“你是胡风派的”这句话时,耿庸很不解。对于自己被视作“胡风派”,他更不解。

1941年,耿庸离开家乡福建来到重庆,他在这里认识了胡风,并在胡风所编 《希望》杂志上发表了两篇文章。在重庆的几年,是他创作颇丰的时期,他在很多报刊上发表了大量杂文,也结识了聂绀弩、秦牧等很多文人朋友。胡风派含义是什么?如果是指和胡风关系好的一群人,耿庸以为自己和胡风虽然认识但并没有太多往来,更算不上密切;如果是指在胡风编的杂志上发表文章的话,耿庸在《希望》上仅仅发表了两篇文章,而当时他在重庆《商务日报》《亲生代》《新观察》发表了大量文章,他因此又该算哪个派呢?这种什么派什么派,他很反感,他也不以为和他有什么关系。在这之前,还在福建时,他曾经热衷无政府主义思想,但渐渐感到那不是他追求的真理。以后,有他很亲近的同学认为他编的报刊内容激进,怂恿他加入共产党。和自己天天在一起的同学居然是共产党,这立刻激起耿庸对于共产党神秘的幻想,他加入了。而现实和幻想的差距是巨大的,他又离开了组织。来重庆后,他决定从此“独人独马”,并不再使用以往的“丁琛”笔名。然而,自他听到别人把他纳进“胡风派”起,“胡风派”这个符号就一直跟随着他并影响了他一生的命运——他的写作生涯,他的家庭。

1955年,耿庸被定为“胡风反革命集团骨干分子”而入狱近十一年。1966年出狱时,他得知妻子王皓已在1957年投江自尽。王皓去世时年仅29岁,她以投江这一惨烈的方式结束了自己的生命,这留给他太多伤痛。他在后来和我偶有谈起时,总是感叹她“性格太刚烈”。他总感到牵连了她,心有内疚。然而,现实有时迫使一个人不得不对生与死作出选择。就像他面对厄运不选择背叛信念和朋友一样,她选择结束生命,而不是选择以“划清界线”来获得境遇的改善。这同样是她对于生活信念的执著。

在“文革”受审并被勒令写检查时,耿庸对于自己和胡风的关系有过叙述。他说,他和胡风的关系不算密切,四十年代因为他向《希望》投稿而认识,五十年代在上海时,他觉得文坛风气不正,很多人都是心怀叵测,而胡风在他看来是比较正派的;胡风一直受打击,所以他更要支持胡风,他视胡风为不渝的朋友;《〈阿Q正传〉研究》的完稿出版前曾听取过友人的意见,胡风只是其中之一,其他人还有王元化等,朋友们虽然提过一些看法,但他大多并未采纳,所以,《〈阿Q正传〉研究》中的一切问题都由他自己负责。

1980年,胡风案平反,然而,“胡风派”的符号依然无形地持续地存在着,这个符号依然影响着人们对于胡风和牵连进胡风案的作家文人们的客观认识和理解。

四、文人的向往

耿庸一生景仰鲁迅,他的作品也是杂文居多,但这个杂文家少年时开始他的文学梦想时却是迷恋巴金的伤感小说和当时的新诗。他中学时给同学的纪念册上的留言“爱那需要爱的,恨那摧残爱的”正是来源于巴金的作品,当时读的两本诗集《梦家的集》和李金发的《微雨》正是新月和象征派的代表,他在晚年时在文章中还曾写道,那些新诗曾经激动了他那时动荡不定的文学追求。

1955年因胡风案受难的人们被认为是对共和国有着仇恨甚至有颠覆的企图。事实上,他们中的很多人长期生活在国统区,他们对于国民党统治有很深的不满,对于新社会有着更深的期待。耿庸自1937年十六岁在厦门报刊发表文章,在之后的十余年间,以“丁琛”为笔名,辗转闽南闽北,也到过桂林等地编报纸,他在赣州还因为“共党嫌疑”被关押。 1941年3月,耿庸离开建瓯,原计划前往桂林《大公报》,但路经赣州时,受朋友王思翔劝留,在《青年日报》负责副刊的编辑工作。进报社几天后,耿庸受到蒋经国接见。谈话的时间很短,蒋经国问:“听说你是要到《大公报》去的?”耿庸说:“是的。”蒋又说:“那是人家办出名的报纸,你想办报,到那儿没什么意思。要办报就要把不出名的报纸办出名来。你说对吧?”耿庸说:“对。”蒋经国继续说:“你很年轻,二十岁吧,你好好工作吧。”

短暂的谈话,使原本被传奇化的蒋经国在耿庸的感觉里不仅很现实而且有抱负,耿庸于是也仿佛有了可以在此一展抱负的幻想。在此后的三四个月里,他在副刊上不断发表思想激进的文章,有不少是由他自己所写,其中大多是杂文,表达对社会现实的不满,因此这个副刊备受关注,而一整版介绍辩证唯物主义思想的文字和一篇讽刺报社上下吹捧蒋经国其人的历史小品文的发表,使蒋经国怀疑这编辑副刊的年轻人是否有赤色的背景。于是,一道纸令,将耿庸关押审问。

在被关了一个多月后,耿庸的父亲获知消息从漳州赶到赣州,经过了父亲的多方努力,也因为在一个多月的审问中“查无实据”,他得以获释回家。以后他去了重庆,发表了大量杂文,直到抗战结束,他到上海。1947年秋,他的父母已在台湾,他随即也去了台湾。他一直生活在漂泊动荡中,用他后来自己的话来说,他总是对现实不满,总是在寻求他的文学和生活理想。他对于新生的共和国的期待正是寄托了他内心的理想。因此,当新中国成立时,他从台湾回到了上海。

然而,他纵然有着满腔的热情,但对于必须以怎样的思想进入这个新社会却缺乏认识和准备。回到上海后,他有了真正的职业工作,也进入了作协,参与了文学界的活动。他是一个缺乏组织观念的人,而这个新社会却有着严格的组织秩序,并且每个人都必须纳入这个秩序中。他的“独人独马”作风显然不适合这个社会,他文风的率直与尖锐也不适合新社会的文学环境,他的“人道主义是文学创作的出发点”这一观点更是与主流思想不符。自他在这里工作时起,他就不断遭遇麻烦,直至1955年牵连进胡风案而入狱,并因此遭受了家破人亡的人生悲剧。他在狱中被要求检讨他的“反党思想”时曾经说:他从年轻时就拥护共产党,但他的确对于党及党的事业都缺乏真正的认识和理解。

五、写作,心灵的需要

1984年,我大学毕业到出版社工作,认识了也在这里工作的耿庸。1988年,我成了他的妻子。此后一直到他去世,我们一起共同生活了近20年。写作不仅是他的个人生活,也成为了我们的共同生活。

在我和他还是同事的时候,我常常去他的住所借书和交谈,经常谈到写作的问题。零零碎碎,很随意,除了经常被他说得笑起来的印象,具体的内容记得不多。但有两句他在给我信中说的话没有忘记。一是:“写作是心灵的需要。”二是,在当时热闹地讨论着“文学的主体性”的时候,他认为这不是一个新话题,他说:“人不仅是文学的主体,而且应该是世界的主体。”他的这两句话概括,在我看来,不仅是一种写作态度,而且是他的一种人生态度。这两句话,也可以说,使我对他有更多的了解。它也当然地影响了我对于文学和生活的理解。

因为是“心灵的需要”,他在1955年至1966年被监禁的近十一年时间里,仍然不停地写着他的文学理论文章,他在“交代”中写道,他有强烈的写作欲望,如果不写,他不知怎么活下去。从他的遗稿中也可以看到,在他想象到“家破人亡的人生悲剧”并因此希望一死了之时,对于未完成的理论思考是他坚持的精神支柱。因此,文学的信念,尤其是现实主义的观念,在他不仅是一个文学观念,更是一种文学精神。他因为文学而受难,但还是因文学而坚持。他在监狱里写了大量的论文和读书笔记。我在他的遗稿中发现了一份“交代”,就是一份文章目录,详细地列出了他写的文学论文,其中有:《关于创作方法和世界观》、《关于批评的态度问题》、《关于辩证法的保守问题》、《关于“和平共处”及其他》、《关于现实主义的本质》等等。然而,这些东西或被交上后再也没有踪迹,或是留存到“文革”又被抄走,最后都荡然无存。他出狱后仍然想继续这件工作,他常常在“劳动”之余写作他的论文和笔记,这期间所写的一部分后来收入了和何满子先生合作的《文学对话》。

上世纪80年代,他写下了不少文论,都是执著于对现实主义的维护,他竭力想澄清庸俗社会学对于现实主义有破坏,也想抵制现代主义对现实主义的否定。用他的朋友的话来说,真可谓“左右不逢源”。这在文学观念犹如时装发布而日新月异的时代里,他的坚持显然是不合时宜的。但他在这一问题上,从不敷衍,从不妥协。他理论上的坚定性一生没有改变。

写作关于现实主义和鲁迅研究的理论专著,是他在狱中就有的愿望,胡风案平反后,他希望能实现这个愿望。然而平反初期,身体状况很差,以后随着生活状况的改善,健康状况有了好转,但随着年龄的增长,无论从精神和体力上对于这样的专著都有点力不从心了。他之后所写的一些论文《20世纪中国文学的一种遗憾》,《十月十九日随笔》等,虽然表达了他在这方面的思考,然而,他终于没有完成这两大专著,这是他一生的遗憾。

1998年,耿庸的杂文集《逢时笔记》出版。生活中是常听到人们有“生不逢时”的感慨的,那么生在何时算是逢时呢?厄运或幸运,除了逢不逢时以外,还有个人在荣辱间的选择。《未完的人生大杂文》中很多的人生段落是悲苦的,然而,正直的心因在悲苦中保持了正直而更为高贵。2006年,耿庸的评论及回忆文集《文学:理想与遗憾》出版,书中收入了他在现实主义理论和鲁迅研究方面的著述,这些文字不足以体现一个理论家的成就,但却是真实的表达,无敷衍之辞,也无应景之论。也因为如此,尽管文学生涯六十年,多是坎坷和遗憾,终究无愧于心。

责任编辑 张 鑫 章 洁