雅克萨之战与清初黑龙江战船

2014-05-09

本刊记者 曹 凛

雅克萨在黑龙江和乌苏里江流域,历来为中国达斡尔族的领地。明末清初,沙俄人趁中国这一地区管理松懈之机,妄图侵吞之,多次蠢蠢欲动。为此,清水师多次建造战船,“整备器械”。

“松花江大捷”

雅克萨历来为中国领土,明代属都指挥司下的卜鲁丹河卫管辖。清初的1650年,俄军将世居雅克萨的达斡尔族人全部赶至嫩江流域一带,企图占领后成为一个根据点,继续扩大侵略中国领土。中国军队为此在雅克萨多次与俄侵略军进行拉锯战。

顺治十年(1653年)六月,清政府针对雅克萨领土争端,专门设立宁古塔军事机构,负责对东北边疆地区的管理。宁古塔在满语里意思是六个,喻地域宽广。宁古塔的将军衙门设置在今黑龙江省牡丹江市的宁安地区。满语里的将军称为“昂邦章京”。清政府任命沙尔虎达(1599年~1659年)为第一任宁古塔将军。同年,沙尔虎达率水军七百人乘船在松花江口巡逻,与俄侵略军三百多人遭遇,敌人依仗船大枪多,将清军逼到岸上,清军火炮轰击沙俄战船,清军战船也向敌战船冲击,将敌击溃。

沙尔虎达,“清初将领”,满洲镶蓝旗人,“顺治元年,伐库尔喀,伐黑龙江,皆有功。”“(顺治)九年七月,命帅师驻防宁古塔”(《清史稿》卷二百四十二《列传三十·沙尔虎达》)。国家档案局珍藏的《满文秘本档》一书,1999年入选世界记忆工程并载入《世界记忆遗产名录》。据《满文秘本档》记载:1657年初,沙尔虎达请求清政府在宁安的东拉发渡口建战船20只,以抗击沙俄侵略军:“今年于盛京以东拉发渡口,建造战船二十只。宁古塔现有兵丁四百四十名,将军炮二十门,朝鲜鸟枪兵三百名。”当年二月兵部就此上奏朝廷:“在拉发渡口可建造战船十五只,船只一经建造完毕,再酌议发兵之事。”

拉发船厂应是吉林船厂的分厂。吉林船厂早在元明时期就已存在。清廷为防俄军在吉林城开设造舰船基地,故称“船厂”。清初各省就纷纷设立造战船的船厂,1651年“各省设造船厂,定(水)师船修造年限:三年小修,五年大修,十年拆造”(《清史稿》卷一百三十五《兵六·水师》)。吉林船厂也不例外。

清时期的雅克萨之战

顺治十四年(1657 年)二月,清帝下旨:“敕谕兵部:镇守宁古塔地方昂邦章京沙尔虎达奏请建造战船,以征剿罗刹一案,经由议政王大臣等议奏后,朕已俞允,思之:若该所造战船之船体小而桅杆高,则甚不合;若船体大二桅杆矮,亦为不当。至于战船之木匠、匠役、扬帆人、舵公,以及所需各种物料,仍着议政王大臣等详议具奏,不得有误”(《满文秘本档》卷一百四十二)。圣旨中提到的这一批宁古塔抗击俄军的战船船型,应是船体适中,每船有前后两桅杆,桅杆高度适中。从圣旨中我们了解,顺治对于战船船型的技术设计和把关,也具备一定的专业知识。

兵部派曾在舟山监造过战船的现驻扎杭州正白旗汉军官员金丁保,和精通造军船业务的浙江定海水师左营游击(清代武官名,从三品)镶黄旗汉军王扬名二人,携带家眷到京师,接收监造任务后,二人马上被派往拉发船厂监造战船。

金、王二人监督察看拉发船厂造船的原料材质:铸造船上所用的铁钉子、铁锔子等,需要用铁八万斤,炭十六万斤。当时想让沈阳官府准备。1644年清朝迁都北京后,沈阳为留都。1657年清朝以“奉天承运”之意在沈阳设奉天府,故沈阳又名“奉天”。沈阳官员回报,说是沈阳、宁远和锦州等城市共有红衣炮、鸟枪等2100多个。这些枪炮经过质量检查,无法使用的可以集中起来炼铁,作为造船材料使用。炭可从沈阳运送,不够的可在宁安当地购买。

至于所建战船的30个大铁锚和30个二等铁锚,由工部命江南总督和巡抚铸造后运送至船厂,由金、王二人查验合格后,批准进行组装。

金、王二人还勘查造船所用的捻料、桐油质量,包括白灰、麻丝、竹席等三万斤,以及船帆所用的竹篾、船用绳缆等二万斤,这些原材料由工部采办齐整,秘密送往拉发船厂,以免俄军发现清政府的反击企图。

材料齐整后,八月,船厂开始锯开木板做船板,每翼各派一名心灵手巧章京(军官的泛称),每旗各派一名妥当骁骑校,由工部选派一名章京统领之。由吏部负责其人事安排。

兵部和工部还协同工作,从浙江挑选出四名懂得造船尤其精于对接桅杆和船帆技术的监工,以及木匠、船匠和铁匠等二百多人,交予金、王两位汉族官员,一同在宁古塔拉发渡口的船厂。

由以上《满文秘本档》史料的记载中,可知这次的战船建造行动,是集全国之力进行支持与配合的;其质量检查和监督工作,也是挑出全国造船界内的精英进行参与。

第二年的四月中旬,15艘战船全部造好。当年下半年,船队沿着松花江至东海岸执行警戒和战斗任务。清廷拨给20门将军炮,每炮配弹药150斤,炮手2人。加上朝鲜鸟枪士兵300人。另从江南、浙江和山东调来舵手、操帆人员、水手共390名。船队具备了一定的水上战斗力。

1658年七月,沙尔虎达亲率1400名官兵,乘坐47艘战船,在松花江口击败500名俄兵组成的俄水军,史称“松花江大捷”。

刊印于1707年的杨宾《柳边纪略》记载:1661年清政府在乌拉鸡陵(今吉林)船厂继续造战船以抵抗俄军侵略,“沙尔虎达造船于此,所以征俄罗斯也。”柳边,主要指宁古塔所辖区域,包括哈尔滨以东及南的中国边境。1661年,沙尔虎达已病逝,他的儿子巴海接任宁古塔总管。《清史稿》卷二百四十三《列传三十·巴海》“巴海勤慎,堪代其父,授宁古塔总管。”

《清史稿》卷一百三十五《兵六·水师》记载:“(顺治)十八年(1661年),设吉林水师营,造(千)斛船及划子船。”有关东三省的水军,1644年清政府就在东北三省设水师营,包括沈阳和旅顺,有十艘山东赶缯战船调派过去:“奉天、旅顺口,于顺治初年设水师营,以山东赶缯船十艘隶之,始编营汛。”而当年吉林城的八旗水师营,全由满人士兵参加。吉林城的八旗水师营建置,包括正三品总管1人、四品、五品和六品军官8人,文书官(笔帖式)3人,掌档册登记和俸饷的(领催)12人,水兵和匠役295人。

巴海请长江及江浙一带水军中懂船艺的汉人专家前来设计和监造战船:千斛船和划子船。当时水军的斛船多为千斛船和万斛船,其中内河与近海的战船多为千斛船。旧时一斗等于十升;十斗即一百升,等于一斛。千斛船相当于一千料的中型帆船,多装备于长江上游的水军。当时的内河战船船型多为平底、方头、方梢,单桅杆单船帆战船。

汉人专家查验战船质量,按照明《南船记》及《龙江船厂志》记载四百料战座船之详细尺寸及船图。换算出相当于现代排水量260吨,其千料战船排水量当为650吨,可搭乘数十名水兵。

汉人专家查看划子船的建造质量。划子船多为没有船帆的划桨小船,应为突击快船或伪装成民船的侦查船。

除新造的几十艘千斛船和划子船,八旗水师营的主力战船还有从山东调配过来的几艘赶缯船。同时,松花江沿岸的民船,战时也可由八旗水师营征调质量好的作为临时战船。当地的捕捞大船有数艘,威呼船三百余艘。大船主要运送战备物资,威呼船作为突击或侦察战船使用。

汉人专家查验征用来的民船——威呼船的船况:威呼船是满族一种古老的捕捞和航运工具,嘉庆年间(1796 ~1820年)西清的八卷本《黑龙江外记》记载:大威呼船可乘坐五六人,小者只能坐二三人。船形如柳叶,底圆舷平,两头尖且向上微翘。划桨人坐在船间,用一根两头都为板面的长桨左右划动,且船漏水时,要随时拿起填充物堵塞缝隙漏洞。

康熙十年(1670年)九月,康熙第一次回东北老家拜谒祖陵,面对俄军占了我国雅克萨城的局面,康熙提出了“整备器械,毋坠狡计”的战略方针,宁古塔将军巴海着手吉林水军“整备器械”的工作,包括战船和运粮船的整备、检查和维护。

吉林水军中有专门监管造船和平日检查维护船质的几名官员。他们按照巴海的指示,查看主力战船赶缯船的船况:赶缯船是清军沿海水师的主力战船,船型多为福船,尖底方头,一二十个船舱、双桅、双舵和双铁锚,船长二十至三十多米,船体坚固厚重,上层甲板安置多门火炮。

吉林水师的运输船多为400料以上的大中型浅漕船,为各省船厂建造,有统一的船型要求。清初清廷公布的“船成查验九法”,就是专门针对漕船的。“查验之法九:一验木;二验板;三验底;四验梁;五验栈(舷侧板);六验钉;七验缝;八验舱;九验头梢。”吉林水师的监管官只要按照“查验九法”检查军中的运输船质量即可。

至1674年,吉林水师营已拥有固定战船30艘,运输船80艘,桨船和划子船各20艘。同时,附近民船战时可随时征集调用。吉林水师的强大,有力遏制了非法侵占雅克萨俄军妄想进一步扩大侵略我国领土的企图。

尼布楚条约

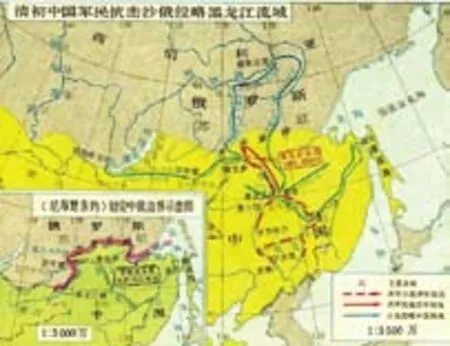

雅克萨之战地图

1682年,康熙平定三藩后,决心彻底清除占领雅克萨的俄侵略军。同年,康熙再次以拜谒祖陵之名从京城赶回东北,在巴海陪同下,巡视了造船重地吉林城乌拉街,并赋诗《松花江放船歌》:“连樯接舰屯江城,貔貅(一种凶猛的巨兽,一般指勇猛的军队)健甲皆精锐。”十一月,康熙再次强调置办船舰和运粮船的重要性,《康熙朝实录》(圣祖仁皇帝实录)卷十一《康熙二十一年·壬戌·十一月》)记载:“攻取罗刹甚易…调乌宁古塔兵一千五百,并置造船舰,发红衣炮、鸟枪,及演习之人、于黑龙江、呼马尔二处……”集合。一万二千石的军粮需要粮船沿江运输,“所需军粮、取诸科尔沁十旗、及席北乌喇之官屯、约可得一万二千石”。因此置办船舰和运粮船成为战前的重要准备工作。

阿桂《盛京通志·卷二十四》记载:为运送粮食,1682年至1684期间,当地建造运粮船只280艘。运送军需物资的漕船,包括大船80艘,运粮外,同时负责运载粮食和火炮等重型武器。战船不够,都统郎坦(?~1695年)在“平罗刹(指俄军)之策”中,指出“现有大船四十,小船二十六,宜增造小船五十余应用。”建议再造军用小船56艘。康熙采纳了建议,命郎坦“制造船舰”(《清史稿》卷二百八十《列传六十七·郎坦》)。

1683年四月,康熙命户部尚书伊桑阿,亲带一批福建船匠,往宁古塔船厂监造战船。“尚书伊桑阿以造船赴宁古塔”,“前投诚入旗林兴珠等,系福建人,今着彼前往演习,庶有裨益”,至七月“造船毕”(《康熙朝实录》(圣祖仁皇帝实录)卷十一《康熙二十二年·癸亥·夏·四月》)。

九月,“其在黑龙江建城永戌,豫(预)备炮具船舰”(卷十一《康熙二十二年·癸亥·九月》)。

十一月,再造运输船50只,发现不足,加造了30只,每船可乘坐押送士兵15人。“吏部尚书伊桑阿等题,奉命议运粮黑龙江事宜,臣等议乌喇造船五十艘。……二年食粮一次全运,船五十艘不足,应增造三十艘,每船设运丁十五人”(卷十一《康熙二十二年·癸亥·十一月》)。

伊桑阿从北京带来的监管专员检查战船质量,康熙此次黑龙江之行写的诗“连樯接舰屯江城”、“采帆画 随风轻”,表明当时的战船很多装备了船帆。内陆的先进造船技术已运用到黑龙江、吉林等东北地区。新造战船都有多个船舱,至少有一到两层甲板。底舱供水军休息,上舱供作战用。1984年版的《黑龙江航业史述略》记录:“当时载炮、运粮的船长约20米,宽4米,桅高15米。”其内河战船船式和船质检查都有专员监管,因为康熙时期和之后,内河战船船型时有变动,需要根据水域和战情,实时检查调整。如《清史稿》卷一百三十五《兵六·水师》记载:“以外海利用巨舰,内河利用轻舟,故船制屡改。”

监管专员检查战船上的武器,包括火炮和火器。清初顺治年间(1638 ~1661年)火炮和火器的生产量大大提高,清朝在北京设立炮厂、火药厂,由兵仗局负责。1642年兵仗局派员到锦州督造35门“神威大将军”火炮,1643年兵仗局再次派员到锦州督造大批红夷炮,其质量达到当时世界最高水平。其铸造工艺复杂,有严格的工序和法式要求。几尊在雅克萨抗俄作战中立下了赫赫战功的“神威无敌大将军”红夷火炮,分别存放在中国军事博物馆和黑龙江省博物馆中。史料记载红夷大炮“红夷大炮者,周而不停,每炮所中,糜烂数十尺,断无生理。”清初的红夷火炮多数为铁炮,少量为铜质,重量在500斤至2.5吨之间,口径多在100毫米以上;火炮设有准星,依照抛物线原理计算弹道落点,准确度极高;炮身两侧有炮耳,火炮以此为轴线调整射角,根据火药量调节射程。炮尾至炮口逐渐变薄,符合火药燃烧爆炸时膛压从高至底的过程。

1694年郎坦任“火器营总管,列议政大臣”,次年在东北“巡阅边隘”时病卒(《清史稿》卷二百八十《郎坦》)。

战船和火炮准备好后,康熙二十四年(1685年)正月,清军开始了对雅克萨的收复之战。倾全国之力的清军,很快将俄军围困在雅克萨城内。五月,境外俄军乘战船前来增援,被埋伏的清水军战船截住,福建藤牌水兵以零伤亡的代价,将增援俄军赶出境外。六月清军收复雅克萨。但八月大批俄国侵略军再次进犯并占领了雅克萨。

康熙二十五年二月清军发起反击,七月重新攻下雅克萨,俄侵略军伤亡惨重,史称“雅克萨之战”。沙皇侵略军遭此惨败后,沙俄政府要员来北京举行谈判,并于康熙二十八年(1689年)在俄国与清政府签署了著名的《尼布楚条约》。在法律意义上规定:黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区属于中国领土,贝加尔湖以东的尼布楚地区归俄国。条约以满、汉、蒙、俄和拉丁文五种文字形式刻成界碑,竖立在两国边界。

《尼布楚条约》的签订,维护了中华民族的尊严,保障了中国东北边境一百多年的安定和平,为国内安定提供了稳定富饶的大后方;对康乾盛世局面的出现,也具有关键作用和重要意义。雅克萨之战的胜利,是清军为备战作了长达数年的精心准备,才最终赢得的,其中包括清廷倾全国造船监管人才精英之力对水师战船、运输船等的“整备”,对新建船的船质把关等等。