伦敦重装警队访谈录

2014-04-29史蒂夫·博根/蒋优/编译

“请不要开枪,把枪放下!请把枪放下!”回忆起自己开枪打死一名持枪者的情景,X警官记得自己这样大喊道。被射杀者死前曾开枪射击并持枪挥舞,行为已经失常,很难推断他接下来会做什么。X警官说:“我当时别无选择,他随时会开枪,于是我也朝他射击,他扑倒在地。然后我听见无线电传来声音:该男子已死亡。”

“我为他的家属感到难过,但对于他的死,我并不遗憾。对于他本人,我只感到愤怒,他的行为让我别无选择,我在脑海中反复回顾了当时的情景,我可以肯定地说,如果再遇到这种情况,我还会开枪。虽然后来陪审团认同了我的做法,但在不同境况中,一念之差,我很有可能被判为误杀或谋杀。”X警官今年44岁,两个孩子年龄尚小。伦敦警方执勤期间曾开过枪的警察屈指可数,X警官便是其中之一,他们绝不会将“开过枪”视为一种荣誉,但无论问到谁,得到的答案都是:绝不后悔。

X警官隶属于“伦敦特种武装部队(SCamp;O19)”,该部队由476名持枪警察组成。每当执勤结束,SCamp;O19成员会就自己在行动中的举措进行回顾和讨论。但如今这一“事后讨论机制”有可能被取消,那样的话,至少有一半配枪警官(AFO)将会拒绝配枪。伦敦警局“投诉独立监察委员会”规定:任何执勤中开过枪的AFO都将被隔离并接受审查,同时要求其在未来一年内携带摄像装置,以对其一举一动进行监察。“我们的工作充满危险,我们可以接受,”一位AFO说,“但我们现在面临的危险并不是中弹殉职,而是成为众矢之的,因公获罪。”

眼下,都市警察酷似装甲部队的隐忧正在民众心中凝结,美国密苏里州近来的一起枪击案(手无寸铁的18岁少年迈克尔·布朗被警方射杀)也使人们对此类事件的关注继续升温。很长时间以来,英国并没有AFO因开枪致死而被控谋杀,但警察们被问罪的风险却在不断攀升。自2005年以来,伦敦共出现过8起警方射杀事件,9人丧命。其中只有两人之死最终获得了“合法杀害”的裁决,其他事件的涉案警官均已被调离岗位。

高级警官尼尔·巴苏说:“SCamp;O19既不是军队,也不是‘敢死队’,却总要冒着生命危险去执行扫荡、拦截任务;他们没有因此获得更高的酬劳,却可能因为使用武器而被视为杀人犯。”伦敦AFO的数量属全英之最,共有2155名伦敦警察被授权持有和使用武器。全英国共计有3.1万名持枪警察,担负着机场、使领馆安保,应对突发涉枪事件,打击有组织犯罪等任务。英国各地都拥有AFO,只不过数量各异,大部分特种武装部队可支配的AFO低于200人。

作为伦敦一线部队的特种武装部队,SCamp;O19还配备了缉毒部队、反恐部队及其卧底,绑架案及围剿行动专家,专业狙击手,以及由12辆武装警车(ARV)组成的全天候巡逻队,他们或为黑帮火并高发区提供警力支援,或根据情报,针对疑似携带武器及危险品的可疑人员进行围堵。不同于人们惯常看法的是,SCamp;O19在“避免用枪”方面,更加训练有素:2010-2013年间,伦敦警局共接到38240个报警电话,只在5次出警中使用了枪械,共射击19枪,致一人死亡。然而,一人之死足以引起轩然大波。2011年8月4日,29岁的马克·达根被警方射杀事件就在英格兰地区引发了骚乱。

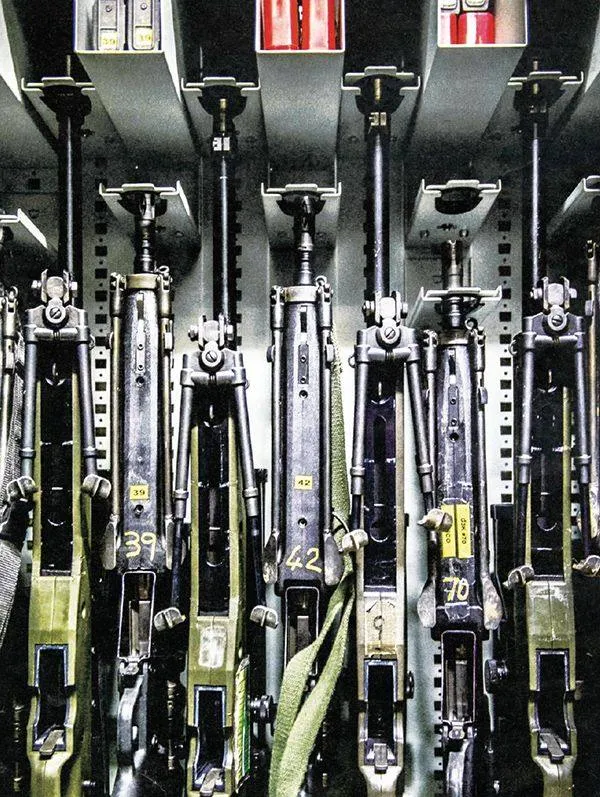

记者跟随SCamp;O19分支“特洛伊先遣部队(TPU)”的3名警官乘坐一辆宝马X5 ARV出警。TPU通常根据情报追捕疑似持枪者。每名TPU成员配有一把格洛克17式手枪和一把泰瑟电击枪。警车内的保险柜里还有两把Hamp;K9毫米手提冲锋枪和两把G36突击步枪。车内所有人,包括记者在内,都穿了防弹衣。

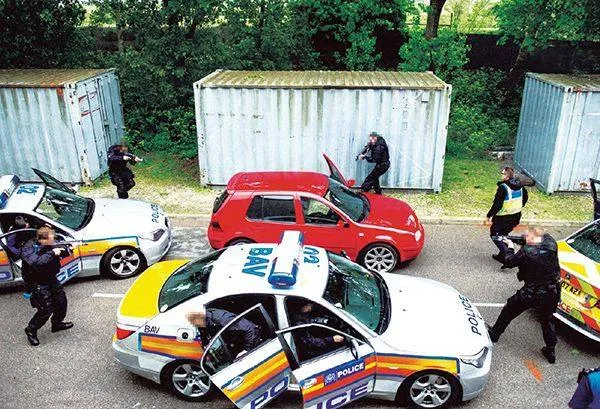

在我们前方,另外两辆ARV正试图以“顺从拦截”的方式叫停一辆黑色奔驰车。该奔驰车在哈默史密斯地区曾涉及枪支及毒品案,正意图进入哈勒斯登一处住宅,该地近期频繁发生黑帮枪击案。“顺从拦截”不同于“强制拦截”,前者通常没有情报支持;行动中,持枪警官不能用枪指向被拦截的车内人员,且要礼貌地请车内人下车。假如有情报表明,奔驰车内藏有武器,持枪警官则要进行“强制拦截”。截停目标车辆后,警方要迅速包围该车,用枪对准车内人员,高喊“Armed Forces”(武装部队),迫使车内人员下车。

2011年马克·达根遇到的就是“强制拦截”,他从一辆出租车上下来时,被射两枪。他身上并没有武器,但在不远处,警方找到了一把手枪。死因调查团认定,警方射杀达根属“合法杀害”,但达根家属不接受这个裁定。

奔驰车上有4个年轻人,车内飘散出大麻的气味,但警犬没有找到毒品或枪支。警方怀疑,他们是来这里取货的,如果拦截发生在他们离开时,结果可能大不一样。最终,共有7人被逮捕,全部为黑帮成员。没有发现武器。

“每次行动前,我们都会进行严密的筹划,将使用武器的可能性降到最低。”这次行动的武警战术师,巡逻官乔恩·邓普顿说。他今年42岁,有两个儿子。邓普顿在伦敦警察厅已经工作了20年,最近5年服务于TPU。“我们每年执行各种任务上千次,每一次都竭尽全力避免开火;需要开火时,我们也不会逃避,但每次开火,我们都会十分慎重,谁也不会轻举妄动;每一次开火,我们都要承担由此带来的责任;开一枪要有正当的理由,开第二枪仍然要有正当的理由。只有这样,我们才能对行动规章有所交待。如果某次行动开了火,从行动的计划阶段直至行动完结,包括开枪时的情况,都要经过彻底的审查——这是每位警官都深知并接受的,也是他们不希望经历的。每位警官都有一个抱负,那就是:当一个一辈子没开过枪的警察。”

在记者随访的3周里,SCamp;O19协助拘捕了臭名昭著的暴力劫犯迈克尔·惠特利,他曾一度越狱。抓捕过程中,警方缴获了两枚手榴弹,6把枪,一些刀具,一把剑,一把砍刀和大量弹药。此外,SCamp;O19还制止了两起抢劫案,逮捕了一名用刀行凶的精神病人,抓捕了3名运钞车劫匪,并为54次武装疑犯的拘捕行动提供了武力支持——期间,他们没有开过一枪。

记者与摄影师跟随先遣队巡逻的日子,时而风平浪静,时而扣人心弦。我们的警车飞奔于伦敦车水马龙的街道上,车灯闪烁不停,繁忙的车流因我们的穿行显得更加杂乱。每次出警的原因形形色色,但几乎每次赶到出事地点,都有惊无险。然而倘若出现一点状况,则足以改变一个人的一生,或者说,结束一个人的一生。

2013年5月22日,当Y警官和两个同事驾驶ARV赶到事发地时,他们都没料到现场竟如此血腥:两个浑身是血的大汉残忍杀害了街头鼓手李·里格比,似乎想把赶来的警官也变成他们的刀下鬼。Y警官回忆起当时的情形,他们当时距离事发地点5英里,无线电传来消息,有人报警“有人在砍人”。“9分钟后,我们到达了事发地点。两个男人拿着刀,其中一个又掏出一把枪。”Y警官说,当时他把注意力集中在离他10米远的男人身上,看到警车赶到,那个人朝他们飞奔而来,手里提着一把血迹斑斑的剁肉刀和一把闪闪发光的长刀。“那时我们已经来不及下车,那个男人扔掉剁肉刀,提着长刀朝我们奔来。我没看清他的样子,只盯着他手上的刀,我意识到我们身处险境,必须要开枪了。我透过半开的车窗瞄准他,打中他的手臂的时候,他距离警车只有2米远。中枪后,他翻倒在地。自始至终,我的灵魂仿佛飘离于身体之外。我记得我在想,刚刚发生了什么?我真的开枪了?你能体会那种感觉吗?”

记忆本身并不可靠,尤其在压力下,记忆常会出现暂时的谬误。当Y警官与同事进行“事后回顾”时,他们在一个无关紧要的细节上产生争执,二人都对自己的记忆深信不疑。尽管这个分歧无关痛痒,但若在法庭律师面前,互斥的叙述会让律师觉得,其中一人在说谎,继而否定两个人证词的可靠性。

2011年的马克·达根事件后,有人提议废除“事后讨论机制”,而达根的家人也向高法提出上诉。“事后讨论机制”自1953年实施至今,一直被警方视为“神圣不可侵犯的权利”,法官也曾称其为“再自然、正当不过的权利”。不过,对于民众来说,“事后讨论”往往给人一种“串通勾结”的印象。

跟随出警时,记者遇到的AFO都不介意我们携带摄像机,但他们对于摄像素材的用途都存在忧虑。“经验告诉我们,我们的记忆,尤其在高压状态下,很有可能不同于摄像机所记录的内容。”警官米克·伯尔克说,“摄像机记录的永远是发生在AFO面前的事,无法记录从他们背后传来的声音,或视线边缘的一切。通常警官们只有获得了应有的保障后,才会支持使用摄像机——如果他们的记忆不同于摄像记录,情况很可能会对他们不利。”

采访期间,记者还接受了“判断阈限”测试,即在虚拟状态下,检验我应对持枪暴徒及压力环境的能力。共设定两个场景,分别是校园枪击案和博彩商店抢劫案。我在这两个场景中都开了枪。当被问及第一个场景中的一些细节时,我的记忆竟“漏洞百出”:比如走廊上“尸体”的数量、“行凶者”衣服的颜色,以及当我向“行凶者”开枪前,他大喊过“锤子、剪刀、布”,我完全没有听到。在第二个场景中,我认为自己在持枪者掏出枪的瞬间射中了他。但监控录像表明,当我向持枪者开火时,他还没有掏出枪来。显然,我的眼睛骗了我。

洛林·霍普教授是朴次茅斯大学应用认知心理学专家,多年致力于高压下目击者行为能力及记忆重现研究。近来她在加拿大对80名警官进行了一场虚拟人质营救实验,一半警官扮成营救人质的武装警察,另一半作为目击者观察整个过程。“劫持者”冲进房间时,腰里别着一把枪,他转过身背对着警官们,又再转回来,做出双手伸向前方的姿势,但是手里并没有枪。结果是,85%的警官向他开了枪,而其中20%的警官事后坚称,自己是看到对方手里有枪才开枪的。

霍普教授告诉我,这个结果并不稀奇。“人脑加工处理信息的能力是有限的,当生命受到威胁,人的认知能力会被削弱,继而就会影响到决策、知觉和记忆。当人处于一个变化的环境中,关注于某个给其带来威胁的人或物时,就不太可能关注或记忆其他事物。严格来说,在这种状态下,人对于环境的感知和理解,是不完整和扭曲的。”Y警官说,他的经历也证明了霍普教授的理论。他们初到案发现场时,他立即注意到了两名凶徒,但当他发现其中一个给他们造成威胁时,注意力就完全集中在那个人的身上,“好像我已经没有精力应对另一个人,直到同事开枪打中他,我才再一次意识到他的存在。我想这就是人们说的:知觉窄化。”

高级警官尼尔·巴苏认为:“将警官们视为罪犯是大错特错的,为何不努力寻求他们的合作和支持?如果某位警官不得不开枪杀人,事后,他必然想和同伴或搭档聊聊自己的感受。如果把创伤状态下的警官孤立隔离起来,他会怎么想?他可能会认为自己做错了,如果警官们都产生这种想法,谁还会配合调查?如果‘事后讨论机制’真的被取消,AFO们继续被抹黑,我真的担心武装部队将来招不到人了——因为优秀的警官们会觉得不值得做一份冒着生命危险还被人诋毁的工作。”而坚持取消“事后讨论机制”的人则认为,发生枪击后,对相关警官进行隔离有助于保护他们的声誉,远离串供的指控。

SCamp;O19的警官们,无论男女,目前依然毫无懈怠地出警执勤。临别前,我问一位警官他印象最深的一刻是什么。他说是说服了一个持武器企图自杀的男人放弃自杀,“他还谢我呢。”

接着,另一位AFO的话让我对他们的工作有了新的认识,更为之动容。他告诉我:“涉枪案件中,我们通常都先于急救车赶到事发地点为伤者急救,所以我铭记着每一个使伤者转危为安的时刻。然而,永远也是我们,最先抱起中弹垂死的年轻人,尽管状况很糟,我们依然会坚定高声地对他说‘没事,你会好起来的’,这种时刻有多少次,我已经记不清了。”

[编译自英国《星期日泰晤士报杂志》]