没有火柴的一年

2014-04-29克莱尔·邓恩/元元/译

暴风雨咆哮着渐渐逼近,我蜷缩在简易茅草棚颤抖的立柱边,蚊子在我的身上留下了几百个包,有几处已经连成了片,密密麻麻的一片红色很是瘆人,我用手不停地抓着。那天早上,我站在一个水坑里为茅屋收集搭屋顶的千层木。屋顶这个词就能带给人些许慰藉,除了遮风挡雨的基本功用,还能给人一些安全感。我凝视着外面越来越厚的乌云,心想:一会儿就知道我的屋顶是否真能保护我了。

一阵震耳欲聋的霹雷过后,大雨倾盆而下,噼里啪啦地砸在我头顶上方的树皮屋顶上,我的心一沉:拜托,拜托,让雨停了吧。我的嘴唇在嚅动,却没发出声音。大雨虽然暂时被挡在了外面,但屋顶已经开始嘀嘀嗒嗒地漏水。“停下吧,停下吧。”我低声对暴风雨说。我仰起头寻找着漏水的地方。剥树皮时,那些没弄干净的小树枝现在成了小小的水滑梯,雨水顺着它们畅通无阻地流进了屋里。我叹了口气,看着雨点变成了一股股源源不断的水流,在我脚边汇成一片。

“这就是你想要的生活,不是吗?”我安慰着自己。没有了可依靠的人,没有了灯红酒绿的生活,现在的我过着原生态的日子:雨水顺着我的脊背流淌下来,在我的手上溅起水花,而我的身上散发着湿气和烟熏火燎的味道。野外生活都可以让我暂时忘掉愁绪,但是整整一年,我能坚持下来吗?答案悬在湿漉漉的空气里,看不到,摸不着。

我一直以为自己很了解森林,但是进入丛林后,我才发现自己对森林其实一无所知。我一直觉得自己能很轻松地适应丛林生活——我是个森林保护主义者。我知道森林的名字和数量:多少公顷林木消失了,多少林区受到了关注和保护,多少种植物已经灭绝、或者濒临灭绝。我通过全彩图谱知道了林区的边界和范围,通过计算机对数知道了森林里动植物的数据。但是每当看到办公室墙上那幅“森林”照片,我唯一体会到的只有3个词:威严、壮丽、遥不可及……而一天的生活结束,洗完热水澡,等待着我的都是柔软的床。

这也是问题的所在:如今身在丛林中,回想起城市里的“闲适”生活,感觉就像身处一个大而无形的笼子。作为一名环保主义者,我的话语日益冠冕堂皇,空洞乏味,使人们离那片曾经向往的自然乐土愈加遥远。除了工作,我的社交圈也令人无比压抑。我们这群人只知道忙碌和前进,却看不清脚下的路通往何方。我的人生仿佛一辆失控的汽车,而我只是乘客,无法主宰它;车速越快,状况则越糟糕。我渐渐变得冷漠且脆弱不堪。我开始反思:真正需要我拯救的是什么?是森林吗?还是我太忙于“拯救”身外的世界,忽视了日渐枯竭的内心?我梦想着有一天能够甩掉鞋子,赤脚走出办公室,在城市的街道上行进,一直走到铺满落叶的地方。

一天,一个为期一年的单人野外研究计划令我怦然心动,地点是澳大利亚新南威尔士州北海岸。我注视着显示器上森林的图景,心驰神往。舍弃现代化工具,只带生存必需品去野外,将是怎样的一种生活?与大地、空气和水火为伴,我能适应吗?在森林面前,我不再是它的拯救者或代言人,而只是属于它的一分子。习惯了城市生活的我,能否成为栖息在自然广阔臂膀下的另一个生命?我渴望知道答案。

为了适应野外生活,我参加了两周多的野外生存技能培训班,同时也想证明一下,我的想法不是冲动和发疯,更不是逃避现实。课程结束后,我投身野外生活的信念更加坚定。参加这次活动的共有6个人,我是第一个报名者。我毫不犹豫地抛下工作,暂别亲朋和城市生活,开始了为期12个月的以大自然为师的学徒生涯。

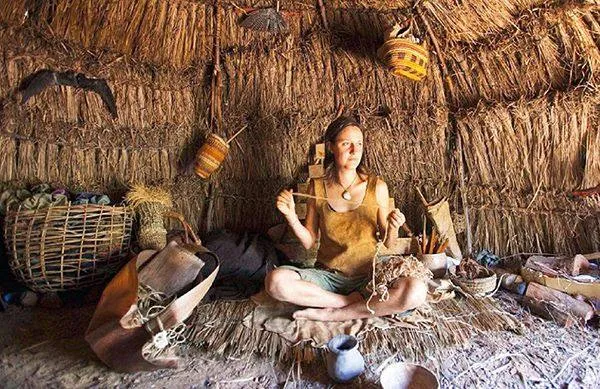

盖茅草屋只是我遇到的第一个挑战,原始人还要具备以下多种能力:在没有火柴的情况下取火,诱捕狩猎,鞣制兽皮,学习鸟语,辨认动植物,寻找丛林食物,编制绳筐和制陶,等等。教练告诉我们:这场“丛林冒险”没有规则可言;在接下来的四季里,我们要接受丛林和自身容颜的改变,荒野生活的孤寂和凄楚也会一一品尝到。美国作家梭罗在他的著作《瓦尔登湖》中记录了他遗世独立的隐士生活——“简单”是他的生活哲学。而我早已把“简单”这个词铭记于心。

不过我发现,简单一词,知易行难,特别是当你的面前只有千层木和草编绳子,又想让“栖身”和“防水”两全齐美时,更是难上加难。用千层木试验后,我决定用野草搭屋顶。我收集了一捆又一捆的野草,一连干了数个星期,疲惫的身体告诉我:放慢速度。

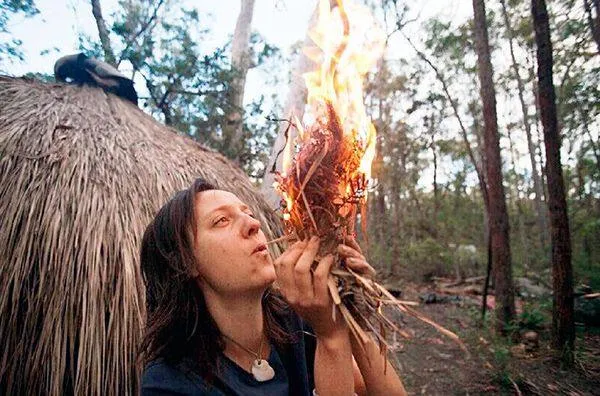

取火,是另一个艰难的课题。我第一次看到一个女人双手夹住一根木棍,用着无数个世纪以前的人们使用的方法,把它支在一块木头上搓动着。我产生了一种目睹新生儿降生的激动心情——亲切而神圣。我还获得了一种穿越时空之感。“需要越强烈,你就越熟练。”教练曾对我们说。我记住了这句话,发誓这一年只使用原始的钻木取火。

没有火柴的一年,可以帮我戒掉茶瘾,我估计到了这一点,但我没有估计到的是,钻木取火给我的两个手掌留下了好多硬币大的血泡。尽管我十分努力,前3个月里,出现在我眼前的依然只是烟雾,不见一丝火光。好在我同时还在学另一种取火方法:弓弦钻木取火。虽然聒噪的钻木声仍没让我喝上一口暖心暖胃的热水,毕竟比钻木头省力许多。我的目标是实现全手工钻木取火,不过似乎我越努力,越是力不从心。

我反复背诵着盖房子和制造工具必不可少的古老口诀:编筐“上下交替”、制陶“拍捏结合”。反复做着同样的事情,我的心境也发生了变化,我一个人体会着在摸索中学习的快乐,在这样一个陌生的环境,生活即是静思,静思即是生活。

以丛林为家,比起用惯了老式家具,忽然体验现代家具需要更强的适应力。最初的那些天,我感觉自己生活的这片100亩丛林,给我带来的只有伤和痛,同我脑海中古树苍天、青山绿水、温柔草木般的美好画卷相去甚远。一棵倒下的大树横跨在河面上,我经常在树墩上一坐个把钟头,久而久之,森林的美慢慢地进入了我的视野。

我有一把小刀,它是我的生存工具。我还有一架双筒望远镜,它是我观察鸟类世界的一大装备。曾经飘渺虚空的虫鸣鸟啼,如今拥有了颜色和个性。我从小到大都被精美的风景画包围着,但画面再美妙,也比不上眼前的壮阔林野和鸟兽虫鱼。媒体上无休止的口水战、地区冲突、政治争端以及情场中的游戏人生、尔虞我诈,把现实生活变成了一部荒诞的肥皂剧,让我茫然失措。如今森林向我敞开了大门,让我进入了一个充满故事的世界——在这里,大猫头鹰在月光下捕捉袋狸、鹦鹉和负鼠,鹪鹩和林莺抓着猎人蛛幼仔的卵囊飞回巢中。

在荒野中待的时间长了,如何应对内心的凄苦成了我必须面对的最大挑战。冬季寒风刺骨,我放下了茅屋中的百叶窗御寒。但是我发现自己依然忙忙碌碌:学习一项又一项的技能,在日记里记下要做的每一件事。孤独,让我面对每一件细琐小事时都如临大敌,让我的每一个弱点和瑕疵原形毕露。孤独,每天以相同的问题拷问着我:“你想怎样度过宝贵的每一天?怎样度过你的人生?”

我痛苦地意识到,自己已经深陷“只有奋斗才能成功”的文化怪圈中不能自拔。我忽然明白了,一年野外生活的真正意义在于戒除我的“奋斗成瘾症”,学会怎样活在当下:从外在事物的控制中挣脱,寻找并遵从内心“丛林女人”的生存方式。而火是我的老师。一天晚上,我戴上眼罩,双手捧住钻木杆,并未奢求成功,却得到了回报——一团鲜红的火焰跃然而出。

春天悄然而至,大地上泛起层层嫩黄,我作为猎手,压抑了一冬的狩猎欲望蠢蠢欲动。青翠的草木,有的被送进超市,有的被送入药房,我在茅屋门前的台阶旁就发现了很多的丛林美食和药草。我知道,狩猎是丛林生存的手段之一。我鼓足勇气,全神贯注,狩猎初战告捷。我用鞣制好的兽皮做了一件衣服,穿上它,我感觉自己由内而外更像丛林女人了。我还品尝了用沙袋鼠心脏熬制的汤,这一切都使我体验到了野性和自由的滋味。

随着初夏的雨露润泽花心,为期一年的丛林磨难也走向尾声。从野外回到繁忙都市的这几年,我一直在学习如何将获得的智慧运用到实际生活中,如何在这个物欲横流的世界中生活,同时又与超越一切名利、在丛林中无限释放的心灵保持沟通。

朋友们说,野外独居一年后的我更温和、更现实。我自己的感受是:从内心上讲,现在的我比以前的我更强大。当生活即将把我卷入永无止境的“奋斗”漩涡时,我会感到自己变得冷漠而脆弱。此时,我就需要痛下决心,掉转方向,从漩涡中挣脱出来。

我发现,完成这一转身并不难。在丛林中的一个下午、甚至一个小时就足以使我完成与内心的对话,然后重整旗鼓。我越发地意识到,在荒野中生活其实是一种生存状态:兼收并蓄且生机盎然。森林与自然时刻在向人类言传身教,而我也将继续遵从它的教诲。

[译自澳大利亚《幸福》杂志]