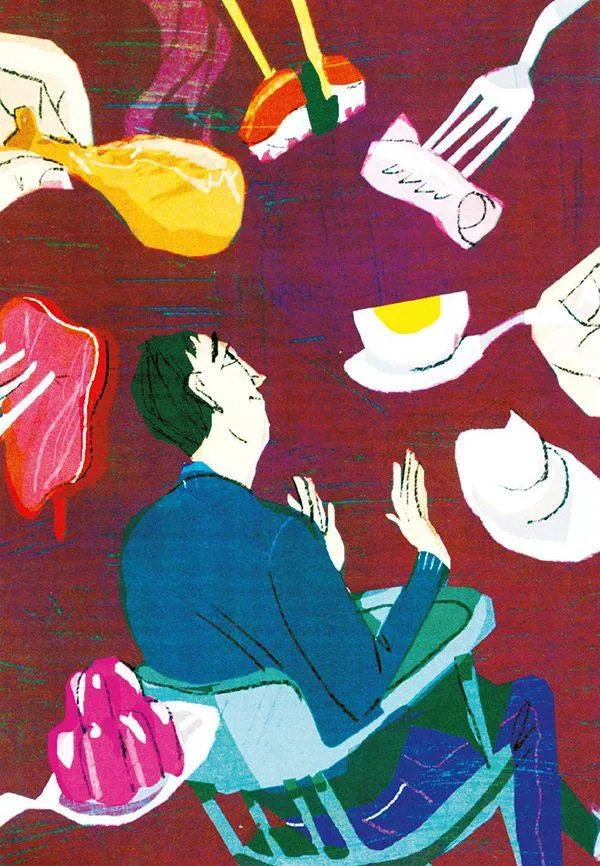

挑食的社交后果

2014-04-29查克·汤普森/连雨辰/译

“来,拿把剪刀吧!”那个穿着法兰绒衬衣的家伙竭尽全力想让我了解螃蟹的美味。“不了,谢谢,您自己吃吧。”我说。这样的对话我已经在不同的场合进行过成千上万次了,不管是在巴黎、帕多瓦还是肯塔基。

我不想吃某样东西时,会在表示感谢的同时拒绝。最好的结果是我只是让某人感到不快,最糟糕的情况是我会就此结下一个一生的死对头。

我是在古斯塔夫斯的一次沙滩派对上遇到这个狂热的螃蟹爱好者的。这是位于美国阿拉斯加州冰河湾国家公园边的一座小城。实际上那一天非常美妙:金光闪闪的阳光洒在水面上,啤酒摆在冰上,当地人热情友好。几个小时前还在冰冷的太平洋海水中爬行的大型阿拉斯加帝王蟹,如今已经出现在沸水锅里。一位善意的渔夫为我从锅中捞出了我的头道菜,豪爽地说:“来,拿把剪刀吧!”

在我第三次表达感谢和拒绝后,他明显生气了,语调也从“友好的劝说者”变成了“监狱看守”,面部表情似乎在说:“见鬼,我的责任就是让你有一些独一无二的经历,拿起你该死的剪刀,吃下这该死的螃蟹,这样你高兴我也高兴!”我知道他所有的友好都会因我的下一句话而烟消云散:“我不吃螃蟹。”思考了一会儿,我又补充道:“不管你们用多少黄油和大蒜为这东西调味,我永远不会让这种装配了铠甲的蜘蛛靠近我的嘴!”这位渔夫难以置信地看着我:“你不吃螃蟹,你怎么回事啊?”

对每个像我一样在世界各地来回穿梭的人来说,承认自己很多东西都不吃,带给我的不只有麻烦与尴尬。它是一种耻辱,会毁掉晚宴,导致关系破裂,并让我不得不多次饥肠辘辘地入眠。每次出差,与经济舱、破旧的旅店床铺相比,成为晚宴嘉宾更让我痛苦,因为我常常会被强力推荐吃些特殊的美味佳肴,例如超大份的庸鲽卵巢。

我的“对不起,我不饿”清单上的食物包括:一切海产品,鸡蛋,火腿,豆腐,牛奶,布丁,果酱,鸡尾酒小香肠,人造奶酪,野味,一切腌制食品,一切含脸部的食物,所有内脏,鸡腿,一切有皮的食物,奶油制品,浮游在混浊液体中的奶酪,一切哺乳类和爬行类动物,小白菜,葡萄干,杏仁,大部分李子,有果肉的橙汁,香蕉的最后一口,绿色的西红柿和所有菌类。这些东西我觉得吃起来味道像土,入嘴的感觉像痰。

然后,我还有些奇怪的食性,你最好别问我逻辑在哪。披萨上的西红柿?非常好。西红柿汤?也可以。西红柿汁?你们想杀了我吗?牛肉没有问题,只要是熟透的。对您来说,牛排餐馆是可以一展男子气概的地方:红酒在手,良辰美景,美味佳肴;对我来说,却是要和服务员大战三百回合的地方:当我想要我的牛排在烤肉架上多烹饪几分钟时,他们总感觉自己的人格受到了侮辱。

我们这类人隐藏得很好,但实际数量很多,以至于成为了专门的研究对象。“医学上称之为‘回避性/限制性摄食障碍’。”来自美国匹兹堡大学的心理学教授马尔莎·马尔库斯说。她对1万名自称为“挑食者”的人进行了研究。

挑食者面对的最大问题是群体压力。“吃一口嘛,就一小口,尝尝看,说不定你会喜欢呢!”意大利的牛尾汤,澳大利亚的维吉麦(一种被称为“澳洲臭豆腐”的深棕色食物酱,由酵母抽提物经加工所得,一般用于涂在面包上),洪都拉斯的烤香蕉,在我嘴边徘徊往复,一个劲地试图往我的喉咙里钻,这绝对是世界上最恐怖的场景。

有多少次晚餐时朋友们竭力劝说我吃墨鱼墨汁、蛋黄酱和大黄,我有多少次问自己:“这些人究竟为何对此如此热衷?”他们为什么要强迫其他人吃他们根本就不想吃的食物呢?马尔库斯教授说,这是一种文化交流的形式。“分享食物常常可用于稳定和加强人们之间的纽带,向对方表现关心和尊敬。”

杰森·谢翰曾是一名厨师,写过关于营养的书,他的观点是:“拒绝一个国家饮食的人,是对这个国家的老祖母不敬,对这个国家最引以自豪的传统和热情好客品性的否定。”好吧,真够可怕的,我礼貌地拒绝了一小碗红薯奶油汤,在说“不”的同时也侮辱了这家人甚至这个国家?

但是挑食带来的也不全是糟糕的结果,同样不喜欢某样食物也能带来新的友谊,我的一些最好的朋友就是这样结交到的。

90年代我在日本冈山的一所大学教英语。我和一位同事虽然常常见面,但几乎从未说过话,因为他给人一种拒人于千里之外的感觉。后来在一次午休时,我们偶然发现,我们都是死都不能忍受紫菜的人——那种令人作呕的干海藻,日本人却非常喜欢,什么都往里面卷,什么都用它作配菜、调味,从米饭到汤到意大利面无一能够幸免。自那以后,我们成为某种形式的战友,经常一起愉快地讨论我们讨厌的食物,就像有些人一起闲聊女人或汽车一样。

我在阿拉斯加州东南部长大,对我来说这意味着必须努力避免烤鲑鱼。在这个无鲑鱼不欢的地方,我的母亲用奶酪三明治和炸肉饼让我生存下来。我原本想,来到日本后我会学会吃鱼,但事实证明我学会了说“不”。

我还清楚地记得那个晚上,我终于认识到自己已经受够了。我是当地扶轮社组织的一次晚宴的嘉宾,那之前我已经参加过好几次这样的充满痛苦的活动了。我乖乖地吞下某个被屠杀成块状的海洋居民,每吃一口都要马上喝啤酒,以便让那些鳗鱼、贝壳、触手好好地待在我的胃里。

那次晚宴后我下定决心要结束自己作为人形垃圾桶的命运。我把筷子放在一边,扶轮社主席森先生脸上飞过一片阴云,良久无言,最后终于不解地问:“汤普森先生,您根本什么都没吃。您不喜欢我们的寿司吗?”

我鼓起勇气。森先生,您想知道真相?那好啊。“是的,”我说,“我不喜欢你们的寿司,但不只是你们的寿司,而是全日本的寿司,任何国家的寿司!我的胃受不了这种食物。”总是吃不饱,我心里烦躁,现在是时候找个情绪的出口了。

“完全没问题,”森说,“您是美国人,您肯定喜欢牛肉,您想要块牛肉吗?”

我想亲吻这个男人!是的,牛肉太棒了。不久,我要的牛肉摆在了我的面前,粗犷野性地放在一个巨大的盘子里,至少有两斤,完美地切成极薄的肉片,血淋淋的,就像心脏手术现场。森为我展示如何享受这些肉。他耐心地咀嚼着,靠在椅背上,让糊状物滑下咽喉,脸上露出非常陶醉的表情。我盯着这个男人,环视周围充满期待的一张张脸,看着满盘子血淋淋的肉,拿起了旁边的啤酒杯。

只有一生都为挑食的社交后果所扰的人才能理解,对那些因为尊重我而花费300美元为我点了一盘肉的扶轮社员说“不,我不喜欢”,是种怎样的解脱。但是不管我能如何老练地抗拒陌生人通过饮食亲近自己的努力,总是不乏我想对其妥协、让其高兴的人。因此,尽管请我们吃饭吧。我们有我们的恐惧症,但其实很爱社交。我们甚至可能试着品尝鳟鱼馅饼配芒果皮,但是如果某样食物对我们的味蕾而言太有挑战性的话,那么请让我们保留自尊,简简单单地接受我们的“不了,谢谢”。这是我们的真心话。

[译自德国版《读者文摘》]