1990年代校园诗人在清华

2014-04-29姬潇依沈晴周佩雅

姬潇依 沈晴 周佩雅

1990年代清华园里流行着这样一个段子:“神经敏感的家伙表达敏感的方式不外乎两类——自杀或写作。

诗社正是不愿自杀的那类家伙集体狂欢的地方。”

择一晴日,几个人呼朋唤友骑行到八达岭长城,找一处桃花树,或者躺在地上,或者靠在树旁。

从人生的追问到哲学的思索,几瓶啤酒,几行诗,从白日谈到夜晚,从夕阳西下谈到满天星斗。

1990年代的清华诗人,以梦为马,诗酒趁年华。

“对于十几岁的年轻人来说,开始写诗是一件很正常的事情”

1990年的一个夏夜,晚自习刚结束,一个少年从三教走出来,晚风中有一丝青春的躁动不安。路边停着的是他那辆二八自行车,他飞身跨上车,疾疾驶向夜色里的东大操场,把白天的课业远远地抛在了身后。

他是去赶一场诗会。

东大操场今夜月色正好,徐徐微风,文学社的同学已经在操场的水泥看台上等着他了。停车,狂奔,喘息着站定,从口袋里掏出早已准备好的诗。他拿来一支蜡烛,就着微弱的烛光,开始大声的朗读。

人潮开始聚集,围拢,起初的十几个人,高潮的时候竟扩大到几十人、几百人,黑压压地围着看台,却是一样的静默。克制着自己的呼吸,声音略带一丝颤抖,他的声音朗朗地响彻了整个操场。读毕,人群里爆发出呼喊和掌声,有人大喊:“再来一个!”

人群之中,也不乏有卢庚戌(水木年华主唱)那样的歌者。喧嚣之后他一拨吉他,唱着《梦中草原》,校园民谣的和声,也在东大操场辽阔的场地上回荡。几天后,那天晚上朗诵的诗作用毛笔誊写在了宣纸上,贴在三教四楼的走廊里。有人站在这些诗前良久,转身已是泪流满面。

穆青那时在环境学院念大三,日复一日的简单生活里,诗歌成了一种难得的寄托。回想刚进文学社的那天,穆青依然觉得是机缘巧合,“我的一个同班同学知道我在写诗。那天晚上做完实验回来,她突然说要带我过去,我有点愕然,但也没有很拒绝。”当时的文学社聚点,仅仅只是一个宿舍。宿舍里住的是攻读科技编辑班双学位的几位学生,这个编辑班就是清华中文系的前身。

宿舍里只有几个文学社的人,宿舍有些凌乱,衣裤、纸笔乱放,桌面上还有些未完成的文稿。几个男生歪在床铺上,有人在抽烟,屋里烟雾缭绕。一个人斜斜地靠在床边,周围摆着啤酒瓶子。后来,穆青才知道他就是姜涛,文学社的核心骨干。临时见面,穆青并不紧张,“我很淡定”。第二天文学社的颜涛把她的手稿要了过去,穆青就算加入了文学社。

“对于十几岁的年轻人来说,开始写诗是一件很正常的事情。”穆青坦言。进入大学后,她开始读人文社科、哲学理论的书。自从加入了文学社,穆青就和社员一起,周末坐在大礼堂前面的大草坪上,一边喝着啤酒,一边谈天说地。头顶,是漫天的星斗。

穆青回忆,清华大学中文系教授蓝棣之曾在清华开设过现代诗歌的选修课,他把最后一节课变成诗歌朗诵会,学生在会上朗诵自己的诗歌、名家作品。“有时候他会请外校的同仁,西川、萧开愚也会去。”偌大的阶梯教室,人竟比平时多了一倍,不仅座位坐满了,好多人还会站着听,人不断地涌进来,整个教室都站满了。

有一次钱锺书来清华,文学社的学生找了一个空教室,大家每个人轮流诵读《围城》。从上午8点一直持续到晚上10点,教室里挤满了人,静静听着。一个人读完,合上了书,马上就有另一个人在旁边等待着读下一段,来来往往,热情不减。

开始写诗并不是件难事,然而坚持写诗则需要更多的动力。文学社对于文学有着严肃而认真的追求,周围的人相互交流、相互促进,有着共同的爱好和语言。这种环境给了穆青很大的写作促进,“说实话,我们其中很多人毕业之后,虽然还在写但是写得越来越少了。一方面可能是因为没有了氛围,另一方面随着生活的改变,世界的改变,表达的愿望也没有了。”

“他们使大学生活真正成为大学生活”

当年文学社的官方期刊《同方》最早是用毛笔誊写在宣纸上张贴的,之后变成了油印版——在蜡纸上刻字,把蜡膜刻掉,有笔画的地方渗入油墨。最后,才真正变成了印刷版。当年的一个文学社成员,为了报刊的印刷特地自学了排版,白天实验室都被占用,他就晚上借实验室的电脑,一直排到凌晨才交付印刷。

文学社的经费一直捉襟见肘,申请学校赞助太难,只能东凑西凑,靠着社员得奖的奖金或老师拿钱支撑。《同方》杂志在一年校庆被一个老校友带到美国,清华1930年代的校友看到了非常感动,决定赞助杂志,“给杂志汇款100美元。但是钱取不出来,因为文学社没有公章。”

虽然如此,爱好文学的人聚在一起,摆脱了日常的学习任务,也有丰富的生活。

现北大文学系教授姜涛和现《小说月报》副主编徐晨亮,就是其中的活跃分子。周末,常常是姜涛走出阳台看到天气不错,转头就喊:“哥们几个去植物园吧!”话音刚落,就有人挨个宿舍敲门,或是在楼下喊:“有没有想去植物园的!”不一会儿就凑齐了三十几个人,带着刚在食堂买的油饼、榨菜,三四箱啤酒,一大批人在西门集合,骑车去了植物园。

一路唱歌,喝酒,走到樱桃沟,在大石头上纷纷落座,大家拿出自己的诗歌开始朗读、背诵,读得起劲,连《春江花月夜》都一起诵读,三十几号人,一齐大声诵读。到了晚上意犹未尽,又在门口席地而坐,开始大声念诗,帽子往地上一扔,还有好多游客往里面扔钱。

“很自然,我们真的觉得很自然。”穆青当年所在的清华园生活并没有现在的丰富多彩。周末在食堂办舞会,播着青春热血的歌曲,男生女生羞涩地牵起手,在食堂里旋转、跳跃。有时学生活动中心放场电影,这已经算是校园里的大事。小小的放映厅里挤满了人,脸上映着的是荧幕微弱的光。

文学社的人聚在一起,就是简简单单地喝啤酒、谈天地,却没有人觉得虚度。对于穆青来说,“朋友是当年留下的最好的东西。他们使大学生活真正成为大学生活。”

海子,一直是清华、北大、人大的文学社都在反复熟读、熟背的诗人。穆青没来清华之前,清华文学社曾应邀到北大参加未名诗歌节。在纪念海子的专场朗诵会上,北大的学生刚配乐朗诵了海子的一首诗,清华文学社的学生就在下面喊,“你们朗诵得不行!我们清华的来表演一下!”清华的学生上去不带稿子,从头背到尾没错一个字。“一上去就把他们全震了。”朗诵完又有几个人上台,一起朗诵了海子几乎所有的名篇,台下掌声如雷。时至今日,曾经参与过那场活动的人回忆起当年,都说:“清华竟然把我们北大的主场给踢了!”

“那时候有一个传统,很多诗歌朗诵会的结尾,大家连口,一人一句,朗诵海子的《以梦为马》。”穆青觉得这首诗具有“像《难忘今宵》一样的作用。”

“文学是艰难的事情,心灵不是一个轻飘飘的词汇”

1999年,穆青从清华大学人文学院研究生毕业,文学社老成员也相继离校,诗歌的氛围从校园中渐渐淡去。穆青和文学社的其他成员,一直把写作当作一件严肃事情。他们觉得在这样的视野里找不到愿意写作的人是很正常的,“严肃的事情意味着绝对不可能是小清新的,绝对不可能是一个范儿,也绝对不可以轻易抒情。文学是艰难的事情,心灵不是一个轻飘飘的词汇。”

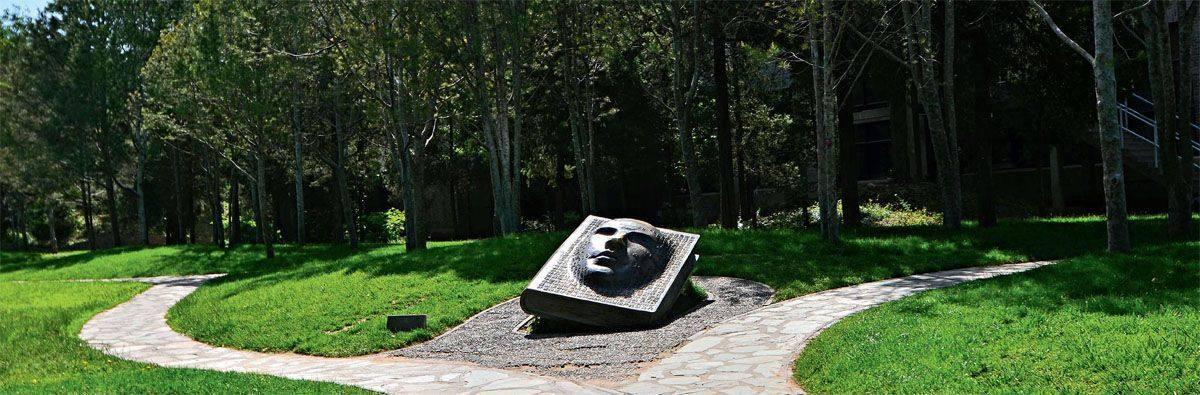

2011年,文学社的一个老成员从美国回来,当年的文学社成员在近春园荒岛的回廊重聚。傍晚的清华,荒岛旁人烟稀稀,十几个老同学坐在亭子里,倚着柱子的,坐在长椅上的,当年少年已经成了不惑的中年人。晚风吹起,就着微弱的光,他们拿出自己当年的旧作,认真地誊写在纸片上,声音却带了一丝犹疑和颤抖。

十几个人挨个读完,回廊里变得静悄悄。“按老规矩,我们再连诵《以梦为马》吧!”有人提议。傍晚的亭子里,响起了颤抖的声音,“我要做远方的忠诚的儿子/和物质的短暂情人/和所有以梦为马的诗人一样/我不得不和烈士和小丑走在同一道路上/万人都要将火熄灭/我一人独将此火高高举起……”

对于文学社的很多成员来说,文学社潜移默化地改变着他们对世界的认知,也影响了对人生的选择。与其他学生不同,这些诗人对待文学的严肃态度,让他们真正思考了很多与文学生命相关的哲学问题。他们考进清华都是理科生,但后来都转到了文学方向。“我想,这也是对人生道路的影响。”穆青说。

在如今的清华园,文学社依然以独有的方式存在着、发展着。现任社长吴黄杰对于文学社很自信,“文学社的现代诗,肯定属于清华里水平最高的那一批。”这些年轻的学生,就在当年那些校园诗人行走过的路上、仰望过的天空下,延续着前辈留下的足迹。在穆青、姜涛等人曾经谈论人生的教室里,这些社员聚在一起,像当年的学生一样拿着自己的诗作,谈论着自己的创作感受,甚至一起翻译英文作品。

《同方》杂志第十五期的前言里,文学社成员徐晨亮这样写道:“在这些平静的铅字里,热烈的青春歌声仍在回荡,既在季节之外又不可避免地处在变幻的季节之中。所有曾经歌唱和饮酒、赞美并诅咒、争辩或亲吻的嘴都在成长着……我们有理由期盼着,青春的枝丫上能结出沉甸甸的果实。只要还有阳光,只要我们还坚持下去,湍急的流水也无法冲走我们固执的身影。”

责任编辑:尹颖尧