丹霞山写意

2014-04-29马尚龙杨忠明胡亚才

马尚龙 杨忠明 胡亚才

丹霞映在锦江上

踏进丹霞山的山门,其实还没有见到丹霞山,还要走一段浅浅的上坡路。倏忽间闪过了一个自己都觉得太奇怪的念头,如果真要以性别来界定的话,丹霞山是女性还是男性。也去过一些山,泰山、黄山、华山诸山,从来没有这么想过它们的性别,如果要想到,那么也一定是男性,或者说是雄性、雄浑、粗狂、磅礴之类,都可以用来形容山的。到了丹霞山,想法竟不似以往。

想到了丹霞山的性别倾向,是因为丹霞山的山名。

丹霞山太像一个女子的名字。为此我还特意“百度”了一下含有“丹霞”的人名,无以数计,且无一例外都是女性。曹植有名句“丹霞蔽日,彩虹垂天”,“丹霞”就是彩色的云朵,嵌入于女性的名字,有意境,读起来还顺口。只怕是长得一般的女子还配不上“丹霞”。也知道丹霞是地貌的名称,丹霞山正是丹霞地貌的集大成,于是也就有另一个稀奇古怪的问题在心中萌发,桂林的山属于喀斯特地貌,却没有喀斯特山,丹霞地貌则有一座丹霞山来佐证。

问丹霞旅游局的导游小林。小林的兴趣来了。喀斯特地貌是外国人以外国地名命名的地貌名字,丹霞地貌是中国人以中国丹霞山山名命名的地貌名字。这么说的时候,小林很有自豪感。丹霞地貌不独广东丹霞山有,江西福建贵州很多的山都是丹霞地貌,也分布在全世界。丹霞地貌的准确表述是:“有陆相红色沙砾岩构成的具有陡峭坡面的各种地貌形态”。西方地质学家更早地为这一地貌取名为“盖砂岩”。从1920年代开始,中国地质学家开启了“丹霞”地形学,直至2004年,丹霞山被联合国科教文组织批准为全球首批地质公园,丹霞地貌得到国际组织公认,在全世界,“丹霞地貌”取代了“盖砂岩”。

如果说,丹霞地貌,由中国人以中国的一座山名命名,就像导游小林的感受,是略有自豪的感受,那么丹霞山山名的由来,就显示出了中国文化的玄机与泼墨写意,因为到底是谁给这一座山取名丹霞,还是一个有待揭开的谜。丹霞山群山早就伫立,各个山头都是自立门户,比如双阙石、金龟岩、五马寨……直到明末清初丹霞山名称的出现,才改变了丹霞群山的文化格局。明嘉靖三十五年,也即1556年,广东通政参议伦以谅在《锦石岩》中,以丹霞描述了丹霞山:“水尽岩崖见,丹霞碧汉间”,这也是中国人的第一次。一座山有一个极富有意境和文化韵味的山名,甚至有点妖娆和妩媚,却至今不知道哪一位“先人”“长辈”给它起的名字,与其说是考证的缺如,还不如说是突出了中国文化的传奇。

丹霞是非常传神的地貌色彩,恰也是非常典型的女性化寓意。那么这一座山究竟是雌是雄?将是如何展现它的性别?

顺着丹霞山任何一座山的石梯拾级而上,只要到了几十米的高度——当然也可以乘索道登顶,便将山底一览无余。丹霞山的本性尽在眼中,有着妩媚名字的丹霞山当然具有山的本性,当然是雄性,但是分明别有一种妩媚缭绕着丹霞山,那是丹霞山下的锦江。

山为水之骨,水为山之魅。很多山都有水作伴,丹霞山下的锦江和丹霞山真是有那么一种男女般的缠绕。锦江自仁化县迤逦而来丹霞,从山上看去,锦江不宽,没有波涛汹涌,称其为河更加贴合“她”的身份,还不是一条直愣愣的大河,是蜿蜒的河,顺着群山中一个个弯曲的山势流淌,时而是优美的曲线,时而是华丽的转身,时而是意想不到的开岔,却又一直依偎在丹霞山的群山之中。这么一种美妙的感觉,根本无法用文字表达,必须身临其境,用五官去捕捉,才能感受得到。这个意境可以说是一个叫做丹霞的小女子的爱情诗句。

这一种意境,还有一个通道,也是必定会经过的通道,锦江坐船看丹霞,丹霞映在锦江上。船游锦江,更容易体察到爱情诗句的细腻和质感。偶尔有一只岩鹰在高空飞翔,锦江的安谧,锦江的柔顺,锦江的多情,好像都在这一幅画中了。丹霞地处南岭南麓,属于中亚热带湿润季风气候区,常年平均温度19.6度。船行一小时,不会有丝毫的寒意,弥散的是温润。因为锦江是在群山中流淌,山与山的距离又非常的亲近,所以见到的云雾不是在上百米的高空,而就是从江面升腾,就在船的四周,坐在船上,手伸得长一点,可以揽住一缕云雾。

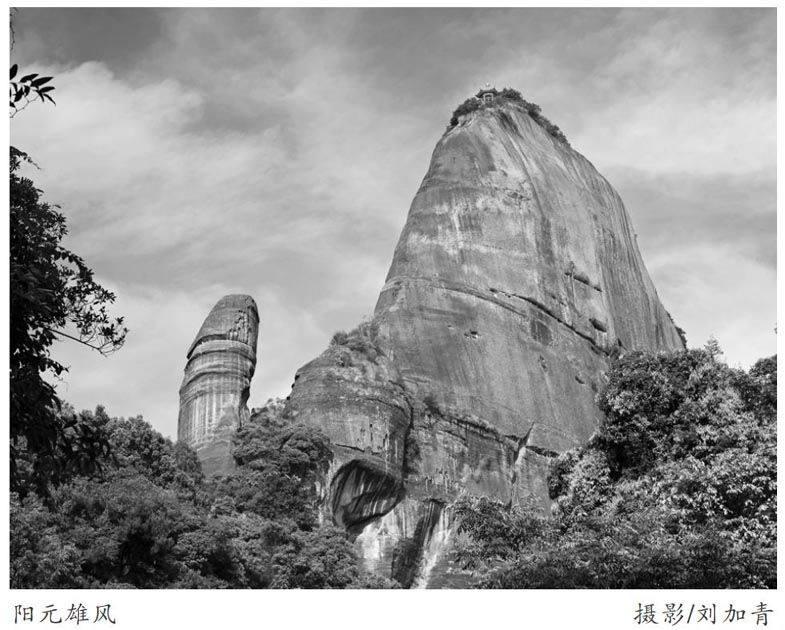

并非是牵强地给丹霞山和锦江添加两性爱情的元素,丹霞山本身就存在着的。去过丹霞山的人未必能够记全所有山山寨寨的名字和山貌,但是有两处绝景是一定不会忘记。阳元山和阴元石,非常逼真于男性和女性的性器官,是完全的大自然,是丹霞山的与生俱来。真要感谢这一个时代,男男女女在两个绝景处淡然笑语,还有拍照的,没有什么难为情,更不必担心自己思想作风是不是健康。我问导游小林,此二景是什么时候开发为旅游景点的。小林说,1992年发现了阳元山,1998年又开发了阴元石景观。1990年代确实到了可以开发此二景的年代,很难想像在封闭的时代它们也能供游客观赏,但是事实上阳元山和阴元石古已有之,尤其是阳元山,高达二十八米,在很多角度都清晰可见,丹霞遮不住啊!当地山民一定早就知悉此二景,也一定在乡俗中有颇多传言,但是没有人敢公开地联想,更不敢给它们命名,那是不正经,甚至就是流氓行为,是要抓进去坐牢的。到了1990年代,此二景不仅见了天日,也见了游人,倒也落落大方。更有善于联想的旅游宣传,把丹霞山的另一个著名产物也想在了一起——“红豆生南国”的红豆,作为两性间的美好信物,总是要发挥一些联想作用的。据说,阳元山和阴元石之间的距离不过三千米,其间的树上,山上,多有红豆,也有红豆落到了锦江,总是一种情趣。

其实在丹霞山脚下不只是锦江,还有浈江,两条江围绕着丹霞群山,分分合合,融会贯通。为什么更多记住了锦江?那是要怨导游小林的。见到锦江的时候,小林说,你们上海不是有一个国宾馆锦江饭店吗?锦江饭店的锦江,就是这一条锦江。小林的口气很得意也很有煽动力。他这么一说,上海的同道陡然间觉得丹霞山少了生分,多了因缘,并且还多了敬意。在上海的市中心,在往昔的国宾馆,素来有锦江的温润。锦江饭店像是丹霞山了——锦江饭店的外墙恰似丹霞地貌的褐色,而茂名路长乐路就是锦江了。与锦江亲近了,不知不觉,却是将丹霞山看到的水流都归入了锦江。如此,丹霞山也就不再远。

从上海去丹霞山前,知道是在粤北,却不知道确切的地理位置。行前得知丹霞山在韶关附近,有高铁从广州通达韶关,也有高速。会有人觉得韶关很远,但是,只要某一个地方曾经在心里有过情结,距离就近了。韶关如同锦江,不少上海人心里是熟知的。

还是在1960年代末“上山下乡”时,上海知识青年去赣南插队落户,乘火车在韶关下车,而后转长途汽车到赣南的农村,一个单程大概就是大半个星期,太困顿的旅途,以至于许多知青脚都浮肿。韶关就此被上海人记住了,当然,那时候去插队的知青没有一个顺道去过丹霞山的,将近五十年前,从韶关到丹霞山很有可能都还没有大道。

那时候,当然也绝不会顺道去韶关的南华寺。南华寺就在韶关,肯定是有道的,只是,“文革”时期南华寺是禁地,也不可能去。

如今去丹霞山,南华寺既是必经之地,又是必去之地。或者可以这么说,去南华寺,也不会不去丹霞山——南华寺和丹霞山是同一个行程。

南华寺是禅宗六祖惠能宏扬“南宗禅法”的发源地,始建于南北朝梁武帝时代,距今已经有一千四百八十多年的历史。六祖惠能真身至今供奉在六祖殿中。千百年来,南华寺与六祖名字连在一起,著称于世。

在当地民间,一直有“有心去南华,无心上丹霞”之说。如果有什么心愿,可以去南华寺许愿,如果想休闲,可以在丹霞山的山水之间触摸到静谧,呼吸到云雾。在南华寺内行走,总是会有所领悟有所思想,想得会很深;在丹霞山上闲游,总是会有所舒缓有所惬意,看得会很远……

问情丹霞山

五月,粤北丹霞山,岭南火红的杜鹃花刚刚褪色,崖壁上给人的惊艳是野百合花那白色恋人般的晶莹和剔透,雨幕,像一层轻纱把丹霞山的真容遮遮掩掩,尽藏在虚无缥缈中。瞬间,雨如瓢泼,耳边,只听得风声、雨声、岩鹰鸣叫声,一阵山风吹过,雨歇,霁光刺破云雾,照亮了丹霞山群峰,岭南特有的红石山的佳景映衬在长松翠竹芦草间,像一颗颗红宝石镶嵌在绿丝绒中,灿然炫目,色彩强烈反差的视觉冲击力,给人的印象,只有“震撼”二字……绿荷尖尖蜻蜓立,芦草柔柔珠露滴,观溪边景色如画,耳边隐隐约约传来贝多芬《田园交响曲》的旋律。我,沉醉在梦幻般的雨后丹霞奇景里,丹霞山,中国旅游的一颗新星,日益璀璨。游客来此,迎日出、送晚霞、登险峰、涉山涧、寻古道、探村寨。饿了,不要忘记上岸品尝一下丹霞山一带的农家特色美味,来,随我一起,来个舌尖上的寻味……

晨起,草,水淋淋,树,湿漉漉,随手向空中抓一把,好像可以拧出水来。锦江蜿蜒如玉带,环流山野,泛舟水上,开始了我心中的丹霞山人文地理、风物美食考察的文化之旅,江上清风拂面,碧波粼粼,一行人静静地品赏着大自然赐与的丹霞山“彩墨长卷”。船缓缓前进,水慢慢淌去,画卷徐徐展开,舟中观景,动静皆有神,山色有无中。眼前,水波浩淼,万竿烟雨,长亭、矮屋、茂林、古松、巨岩、片石、炊烟、樵夫,历历在目,船行之处不时惊起几羽水禽。向导说:“快看野鸭!”呵!机灵的野鸭子嘎嘎地鸣叫着,紧贴水面飞向竹丛深处隐而不见。不远处,一条大草鱼泼剌剌地跳出水面又跌落水里,带来一片生机和灵动。新洁的空气把我的浊肺洗涤一清,神闲气定,坐看远处丹霞诸峰,如朱砂点染,色如渥丹,灿若明霞。想起了苏东坡名句“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”,还有“东坡肉”,看来苏老先生的确是会享受的人。导游小林递来几颗浅红带绿的妃子笑荔枝,打断了我遥远的思索,含上一颗荔枝甜透心底,仿佛时光倒流千年……丹霞山水之秀丽,物产之丰裕,文化之浓厚,能与香格里拉、九寨沟、张家界媲美。

旅游,我最喜欢考察当地的农贸市场,看一看食材,山珍、野菜、蔬果、溪鱼、什么黑毛蠢猪头,农家臭豆腐、咸菜萝卜干,山家食品的种植、采收、加工、烹煮的细节都是我关注的内容。清晨散步,小街上偶遇农妇挑着竹筐,数根水鲜鲜的小丝瓜、黄瓜,几棵沾着红泥的青菜,她说刚刚从山上自家菜地里采来,还有二十多条小鱼,是她丈夫昨晚下雨时从江边水潭中捕得。农民捎来山里人的绿色食材,都是舌尖上的美食信息。丹霞山地区多山多水,这里的酒家大厨善烹鱼虾江鲜,烧法有干煎、油炸、火烤、焗烧、白煮,来自山里绝无污染水中的野生杂鱼,入口,一股山野的气息和甘甜之味,食之难忘。夜宴,丹霞山朋友请客。席间,一盆豆豉清蒸“野生白鲩鱼”上桌,我仔细看那鱼的造型,是一条做“西湖醋鱼”用的草鱼?但是广式厨师手法与杭帮菜就是不一样,讲究的是食材的清纯原味,急火清蒸,略浇些生抽,葱条色绿,鱼目如珠,弹眼落睛,鱼身俊美,青灰亮丽,色彩不错。一尝,鲜口满嘴,鱼肉细结滑爽,鲜中略略带有些岭南山里特有的野性和底气。

雨中韶关的江边,这是北江上游浈、武二水交会处,水分清浊两色,江水在风浪中搏击,几个精神矍烁的老人被江风吹得肤色微深,手持渔竿凝神关注着水面,大有“斜风细雨不须归”的闲情逸致。老人告诉我,退休啦,这里江上空气清新,负离子含氧量多,有利健康,每天还有喜出望外的渔获,野生草鱼、鲢鱼、鲶鱼、黑鱼有时也会上钩。幸遇这和谐幸福的年代,更要感受生活乐趣。咦!树边一只竹鱼篓里,一条大鲤鱼欢蹦乱跳,呵呵!离开上海几千里外的韶关,山里人的生活无大都市令人闻之色变的PM2.5阴霾之虞,我默默祈愿这个城市的老人们长命百岁,也希望上海的老人都能够来此休闲旅游,小住,尽情享用丹霞山里的美食佳肴!

丹霞山区锦江、浈江产各种鱼类,有一种穿条鱼,眼大晶莹,甚鲜,暴腌干煎味,过酒嚼食超好吃。这些小鱼觅取溪里没有污染的水中浮游生物和野草野花,颇得山水之灵气,氨基酸、脑膦脂和微量元素含量最多,食之养颜。景区土产店里一包包银色溪鱼干十分诱人,来这里旅游的朋友都喜欢带几袋野生溪鱼干回去。香菇、笋干、野菜干、明前新茶、铁皮石斛、野生木耳、野蘑菇都是特产。我选购几包丹霞山花菇——老上海人常称“冬菇”,与我们常见的香菇不同,冬菇肉厚,受气温变化,菌伞顶部开裂,菇纹暴开白色如花开,冬天天气越冷,特别是下雪天,长在树干上的质量也越好,肉特别厚。记得儿时,我父亲常常托出差到广东的朋友买上几斤这样的花菇,舍不得吃,放在铁皮火油箱里用纸包矿灰(生石灰)来防潮,挨到过年炖鸡炒素,味道鲜极更有嚼劲。此地炭火烘烤的冬笋干肉厚脆嫩味最鲜,冬笋炒腊味是粤北客家人过年最拿手的菜肴。略带烟火气的丹霞春笋干则是沪人过年金牌菜“笋干烧肉”的最佳拍档。

客家酿豆腐,吸引了众多食客,农民教我做法,此地山区水质清秀,做出来的豆腐特别嫩滑可口。豆腐切成小块,油炸少许时间,沥干,再放入调有八角、五香、辣椒等佐料的肉汤中用温火慢煨,装碗,撒上些胡椒粉、葱花,一款别有风味的“石角豆腐花”成功了。

螺蛳,江南寻常物,丹霞地区“山坑螺”,体积小巧尖长,呈圆锥形。先将螺蛳放入清水浸净,然后钳去尖部的螺尾,爆炒时,还要配齐青椒、姜、葱等佐料,这样才能有独到的鲜爽味。听说农民天不亮就到山坑小溪里捉“山坑螺”。当地人说现在你们吃的“山坑螺”螺肉还不肥美,要等到深秋枫叶红了的时候,那个“爆炒山坑螺”啊,味道好得无法形容,别处是吃不到的。去年秋天有几个上海老饕放弃阳澄湖大闸蟹,飞来广州换坐火车来此点名要吃丹霞山“爆炒山坑螺”,引得山民天天去捉,客人说,吃得太过瘾啦!明年秋天一定再来,嘬嘬螺蛳看看山,赏赏红叶透透气,咪咪老酒打打牌,人生快乐又一年!我在一处山坑溪塘里看见一位老人带着孙子在那里捕鱼摸螺蛳,老者说:“一个下午弄到一斤多,还有十几条机灵乖巧的小鱼儿,一条北江珍品斑鱯鱼也在其中。这种栖于水底的鱼现已不多见,味道极鲜,哈哈,今天晚上,我们一家人荤菜可丰盛啦!”

一行人奔走在丹霞山的古道里,小雨,淅淅沥沥地下不停,山路,曲曲折折地淌着水,眼前,千姿百态的象形山峰巨岩默默地矗立在这里,千百年来承受着岁月的洗礼,迎送着朝霞和日落,风雨晨夕中静观人世间的百代过客,在文人墨客千年的吟唱中光阴像流水,一泻千里。山崖上依稀可见远古水流纹痕迹,还有某天黑夜大雨时突然从山顶崩落塞满沟壑的乱石……丹霞山有着深厚的文化积淀,崖壁遗留北宋到民国时期的摩崖石刻有二百余处文字、岩画遗迹,旧籍记,唐人写丹霞美景之句颇多,张九龄“溪流清且深,松石复阴临”;韩愈“曲江山水闻来久,恐不知名访倍难”;胡曾“薜荔雨余山自黛,蒹葭烟尽岛如蓝”……导游小林带我们踏勘古山寨,搜寻旧村落。看完群象出山、阳元石、阴元石、丹崖赤壁、童子拜观音石、茶壶峰,穿越百丈峡“一线天”,中午到锦石岩寺。悬崖边,我一眼看到几畦菜田,豆角、蕹菜、冬瓜、西红柿幼苗正在生长,青菜绿油油,莴笋碧碧青,雨露滋润作物长,这是佛姑(尼姑)们劳动的喜悦。一旁的迷你花园中几朵茉莉花开,淡淡花香,使人舒心,浅浅紫晕,令人意远,数盆粤北蕙兰名种,苔藓滋蔓,舒展着似剑的叶条,这是可以入画的。

我们一行俗客有幸应邀在锦石岩寺中用斋饭,常言道,香积厨中菜根香,佛门悲心持久长。佛姑、主持依序就坐,众人坐在对面一排长条桌的长凳上,背靠背,人挤人,钟磬梵乐里,现场庄严静穆。先是主持领着佛姑们合十颂经……古籍记载,旧时佛制僧人日中一食、过午不食。经过时空的演变,僧人终于放弃传统的佛制,寺院正式提供晚餐,称“药石”,药石皆吃粥,也称“晚粥”。明朝莲池大师所著的《沙弥律仪要略》提到“必也知违佛制,生大惭愧,念饿鬼苦,常行悲济,不多食、不美食、不安意食”,说明僧人用斋须心存警惕,具足惭愧和慈悲。佛姑们捧钵用斋,寺中男女义工忙忙碌碌地盛饭添菜送汤,冬瓜、咸笋、黄豆、木耳、花生、豆腐、青菜、芋头,数十人静静地用斋,保持桌面整洁,最后是西瓜一片清清口。我的朋友笃信佛教,他说吃出的西瓜子数数正好是极数九粒,佛缘如愿,一粒粒排放在瓜皮上。一场简朴的山寺丛林用斋结束,给我的感悟是,感念信施护持,象征的是高远的智慧与宽广的情怀,这是我人生最漫长最有意义最虔诚的一次午餐,禅悦为食,法喜充满,此生难忘!提醒:客人们饭后不要忘记自己清洗碗筷呀。还听得一位朋友窃窃私语,这样吃素斋三个月,城市人的“三高”患病指标马上恢复正常!

用过斋饭,雨中仰头一望,呵!一瀑自绝顶泻下散落的水帘,挥挥洒洒急坠深谷,人称“马尾瀑”。马年欣赏马尾瀑,同道人作家马尚龙笑得特别开心!走在山道上我寻到一口泉眼,用手捧喝,嗨,爽口清心!丹霞山的山泉富含微量元素特别清冽,装在瓶中,清澈透明,一点灰尘杂质也没有。回到下榻处,煮沸,沏一杯丹霞山仁化红山白毛银毫茶,慢慢品一口,咂咂嘴,真水无香,心脾俱清,隐含甘味赛过杭州虎跑水,龙井茶!

次日,驱车往千年古刹南华寺拜谒唐代六祖惠能大师真身像。看完北宋木雕罗汉像,南宋万斤大铜钟,雍正千佛铁塔后,就在山麓寻找到我心仪中的千年名泉卓锡泉(九龙泉),水声淙淙绝尘埃,泉源冷冷微带甜,掬之饮之,精神一爽。寺院中发现一株老上海人喜欢的“苏州白兰花”,老树开花千万朵,我在树下驻足良久,仰头享受着飘洒满院的丝丝清香,醒脑提神……微雨初歇,天放祥光,菩提树上一大片绿色的菩提叶子摇摇晃晃落下,我满心喜欢伸开双手接捧,叶子跌落在掌中,颇有禅意,轻轻地把天赐之福叶夹在《六祖坛经》线装书中……

羽毛的重量

整个天空,因为一只鸟的降落,顿时空旷起来,寂静起来。鸟儿降落的身姿却宛如此时此刻李充茂心跳的颤动……

李充茂收回撒向丹霞山久久不肯撤回的目光,用轻得只有自己能够听见的声音向两个侄儿说,“走吧。”两行热泪不禁扑嗽嗽滚落下来。

大清顺治八年初春那个早晨,一队扶先人灵柩的人马,朝向河南邓州老家,一路向北,向北……

扶先人灵柩回邓州安葬一事,是李充茂平生做出的最大的决定。

已往的大事均有兄长李永茂定夺。永茂生而倜傥伟异,读书日积一寸,二十六岁中河南乡试解元,三十六岁中进士,并以政绩卓著而获崇祯帝特御书“洁己效忠”匾额,褒奖他为“豫南国土无双,河北循良第一”。正是这一御匾,使得李永茂在崇祯帝城破自尽后的四年日子里,以南明政权越来越大的官职,继续反清复明的伟业,直到顺治五年那个暮春的雨夜,怀揣着“雁阵南飞悲故国,螺川西望恨街亭”的万千感慨,在泪如雨下的弟弟充茂怀里咽下最后一口气。

李充茂深知其兄,更是在清兴明亡之际随兄奔波,试图挽明苟延残喘的亲历者、见证者。一个视国破家亡而“奔号逾岭,扶榇南徙”之人,怎能回首向北谈什么安葬于故土呢?尽管父亲临终之时尚不忘叶落归根的遗嘱,兄长永茂要的可是王师北定中原日,护扶灵柩归故乡啊!

李充茂陷入深深的矛盾之中。在兄长病逝之后的很长一段时日里,他真的无法选择,无法立即做出任何有悖于兄长永茂的决定。

毕竟,李充茂曾为明朝的礼部主事,他没有一筹莫展。他在与气数已尽的明朝渐行渐远的尾声里,以一腔真情融进了丹霞山。他似乎一下子找到了一个缓解矛盾的切入点。在他看来,治理好丹霞山,既是对兄长遗志的继承,也是对兄长最好的纪念。因为早在五年前的那个重阳节,兄长永茂为将其父暂厝丹霞山,偕众人不畏坡陡崖险,攀藤拊木,手足交致以进,或迂回盘折,或委纡向前,或俯首约躬,或拊石而上,一路乐此不疲。

这天夜晚,兄长永茂带着众人宿于中山的六祖堂中,隐约传来高僧的诵经声,永茂情不自禁,随口吟道:“听经此日当重九,采蕨何人更一双。”他与随行的众人商量:“这个山,有险足以固守,有岩足以筑屋,有樵可以采用,有泉可以汲取,这不是避乱世的风水宝地吗?”

于是,李家兄弟搜积俸百余金从当地刘姓兄弟手中购得了丹霞山。

兄之所爱,既爱之,则得之;弟之所承,既承之,则治之,则理之。

如此化解了心结,李充茂便开始行动了,他在山顶的云岩、雪岩及虹桥之下,筑墙多堵,以巩固岩沿基围;用丹霞红石砌筑高六米的石关门,以关隘扼守。他为通往长老峰顶修凿了近乎垂直,高二十多米,九十九级石阶的天梯,在天梯上端修建了海山门。接着,他开井引泉贮泉,泉水从海螺峰顶,经龙王岩前汩汩而出,清洌甘甜,并于泉上建龙王阁。他还在篻竹岩左侧上方开凿了两个三米见方的人工水池,池深一米多,大小相似,形若明镜,池植荷花,或荷叶田田,或荷花初韵,池边小憩,常常别有一番滋味上心头。李充茂还买置芳坑洞田租三十石,施作六祖堂香火……

一切井然有序,经过李充茂的努力,丹霞山初具规模,原本并不出名的丹霞山日渐兴旺起来。

亲戚幕僚众人的目光充满了钦佩,也充满了另一种期待,李充茂读得懂这种目光——何时扶柩还乡?

自顺治五年春兄长永茂别弟而去,李充茂强忍悲伤,在拓建丹霞山的日日夜夜里,他渐渐地冷静下来,渐渐地有了一个心思,这个心思,是他从无边无际的矛盾、冲突、纠结中经历生死挣扎才明晰了的。他知道了必须要做出选择,也知道了他将要做出怎样的选择。

当顺治七年秋风乍起时,李充茂便开始了在别人眼里并不经意,而对于他却意义重大的巡山。

他带上了他的两个侄儿,先去了玉台。绝壁之上的玉台晶莹如紫玉,登临其间,俯瞰锦江碧水像一条美丽的飘带,穿行于如林的丹霞群峰之间,蜿蜒前来,抵达丹霞山脚,一路锦江缠绵,滩声隆隆,山水互衬,相生共融……这是李充茂梦中的场景。

他带着侄儿去了片鳞岩。这里正是李充茂陪同兄长永茂第一次中秋赏月的地方。那夜,只见半弧形的岩口正对着僧帽群峰,明月如水,丹雪盈怀。一种难得的意绪笼罩着李充茂,“好一派片鳞秋月!”当时,兄长点头却不语,最后竟是一声轻轻而幽长的叹息。

他带着侄儿去看天柱石,久久不肯离去,反复吟诵兄长永茂的诗句,“孤留一柱撑天地,俯视群山尽子孙”。不知不觉中,李充茂热泪盈眶。

李充茂去了锦石岩寺,凝望着北宋僧人法云题写的“梦觉关”,不停地念叨法云当初沉醉于锦石崖一带秀丽风景而发出的感叹:“半生都在梦中,今日始觉清虚。”这时,一只千足虫爬上了他的鞋面,侄儿上前欲拨开,李充茂却不慌不忙,弯腰捡起一片树叶,放在千足虫的脚下,待千足虫爬上树叶,李充茂拿起树叶放在一堆落叶之中。

他去看了好几次位于登顶长老峰必经之地的丹霞山门右侧的摩崖石刻,他总是站在“到此生隐心”面前,垂首闭目合掌,纹丝不动,任凭风起云涌。最后一次,李充茂对着峭壁上一大块平整的岩石,仔细端详,半晌不语,末了,似自言自语,又像是对随行的侄儿说:“就是这儿,就是这儿。”

李充茂带着两个侄儿巡山,登上丹霞山主山长老峰已是冬季了。不登长老峰,枉来丹霞山,站立峰顶,近山环绕,远山如花簇拥来朝,尽收眼底,恰逢旭日东升,紫气东来而群山动容。此情此景中,两个侄儿似乎感觉到了叔父的心思。果然,李充茂向两个侄儿说出了扶柩北归的决定,“明年开春即动身,清明前回到邓州。”

两侄儿点头称是。大侄儿道出心声:“叔父为家族殚精竭虑,为丹霞日夜操劳,功德服众,可谓山高水长……”

李充茂忙伸手止住了侄儿的话头,满目端庄、雅正、慈祥,“叔父我哪能如此受重?你爹学有所成,政有所绩。大丈夫难得忠孝两全,他才称得上山高水长。”他指着不远处飘飞着的一片羽毛,若有所思,“叔父就是那一片羽毛。”

顺治八年的那支扶榇北归的人马,跨江渡河,在南国密林,在湘楚大地,在江汉平原,行古道,顶风雨,踏泥泞,风餐露宿,披星戴月。邓州越来越近,家乡越来越近……

顺治七年的冬天并不漫长,但异常寒冷,丹霞山树枝上悬挂着冰柱,太阳昏沉,一直缺乏往年的温度,山道上的冰凌迟迟不能化解。大家都在持续的阴冷中准备着过年,其实,也在期待着春天能够提前到来,翘望那个让大家怦然心动的时刻。

李充茂倒没丝毫焦躁。相反,在他带着两个侄儿结束巡山后,便不再四处游走,不是临崖眺望,便是闲庭信步于房前平地,或是晴朗的正午闭目享受那并不温暖的太阳,或是静静地阅读书籍……事实上,李充茂并未轻松,他正构思着一篇文章,一篇关于丹霞山的文章。这篇文章,既不同于科举时的八股,亦不同于山水游记,更不同于聊记小己之家言。在整个冬日,李充茂都在打着关于丹霞山文章的腹稿。

那个冬天真的不很漫长,过了年,李充茂便嗅到了春的气息。他在尚未消尽,仍回荡于丹霞群山中的爆竹声陪伴下,在那个上午砚墨提笔,在散发着古香的灰黄色宣纸上,李充茂落下了四个沉稳而灵动的行楷:“丹霞山记”。读书破万卷,下笔如有神,李充茂奋笔疾书,一气呵成……

《丹霞山记》,全文一千三百四十四字,记述了兄长永茂偕诸子落拓丹霞而苦心开山的过程,通过对丹霞自然之美的赞赏,寄寓了李充茂山人合一,忘却世间纷争而潜心修身的期许。李充茂的《丹霞山记》,不仅是了解丹霞山开山历史的珍贵文献,更是一篇优秀的文章,它记述的不仅是李氏兄弟在丹霞山的创业史,更是中国古代文人于历史兴替改朝换代之际的心灵史,凝合了多样文化、多种情感的血肉相容、刚柔相济、阴阳碰撞、出隐纠结与进退之道。

李充茂誊抄了三份《丹霞山记》,一份留在山上,他嘱咐将其刻在丹霞山门右侧峭壁那块平整的岩石上,一份做了包裹,交给了大侄儿,并叮嘱要保存在老家邓州大李宅,待以后时日开封。还有一份,被他自己收藏了起来。

这可以动身了吧?李充茂反复问着自己。当他最后确认该做的事已经做了,便收回了烙在丹霞山上的目光,轻轻地说:“走吧。”

那支于顺治八年初春动身的人马,出了湖南,一进入湖北,便向西北马不停蹄前行,一路心无旁骛……

终于,清明节的前三天,李充茂及家人赶回了邓州大李宅的老家,完成了先人扶榇北归,安葬于故里的夙愿。

李充茂又走了,走时独自一人。他告别了家人,告别了邓州大李宅,向着丹霞山,一路向东南。

李充茂临走前对泪流不断的侄儿说:“山记中有言,择时日拆封后阅罢便明。”

李充茂没再转身回望,他迈开大步,沿着一条哗哗流淌的小河向前走去,在一望无际富庶殷实的田野上,他身着长衫的身影越来越远,越来越小……

“丹霞山记”结尾处有这样文字:

兹余小子奉先大夫遗嘱,扶榇北归,倘得修途无阻,就窆先陇,两侄子获有宁宇,可以岁时伏腊。余不肖,期以一瓢一衲,重赋归来,与丹霞相终绐。俾野鸟飞花,再识故人杖履……

李充茂隐居于丹霞山。他曾往广州海幢寺拜天然和尚为师,削发出家,法名今地。

顺治十八年,李充茂舍丹霞山于师兄今释澹归作兴建道场之用。当时,澹归非常喜爱长老峰上的舵石景致,便向李充茂乞山,李充茂笑答:“吾既舍山,汝便施道。”一个看似笑谈,竟成了一个旷世的约定。

康熙五年,山寺初具规模,取“不立文字,教外别传”之意,取名别传禅寺。李充茂为此撰联,澹归为联书写,“风过竹林犹见寺,云生锦水更藏山”。

李充茂最后归隐于丹霞山篻竹岩,圆寂后塔葬于篻竹坡麓。塔墓位于别传禅寺“别有天”摩崖崖壁下方,洞口向西,洞外古木参天,竹篁遍坡,每当雨后初晴,丝雨彩虹绚丽异常。

此处乃为李充茂亲选之地。那日偕侄儿在长老峰,沿着一羽洁净鸣叫的姿势,他目睹自比的那片羽毛,最后从容安静地飞向篻竹岩……