黑龙江省农业科技成果转化的制约因素分析及对策探讨

2014-04-29陈志英敦成园玛丽娜李婷王兆祥马天祥沙春宇

陈志英 敦成园 玛丽娜 李婷 王兆祥 马天祥 沙春宇

摘要:黑龙江省农业科技成果的转化取得了很大成绩,推动了农业科技创新和进步,促进了农业和农村经济的稳定发展。但同时,也面临着一些障碍,严重影响了农业科技成果向现实生产力的转化。结合黑龙江省的实际情况,从政府、科研单位、农业合作组织、农业技术推广机构、涉农企业和农户等角度,对制约农业科技成果转化的因素进行分析。认为通过持续增加农业科技投入,引导农业科研符合市场需求,健全农业推广体系,倡导参与主体多元化,加强农民教育和培训来提高黑龙江省农业科技成果转化率,从而促进农业科技发展,推动农业现代化。

关键词:科技成果转化;农业科技;制约因素;对策

中图分类号:F327

文献标志码:A

论文编号:2013-0682

0 引言

近年来,黑龙江省农业科技成果转化工作取得了很大进展,科技已成为推动农业经济发展的关键力量,农业综合生产能力和农民收入稳步提高。黑龙江省农业对科技进步的贡献率逐年增加,但是农业科技成果转化率仍然较低,农业技术效率不高。对农业科技成果转化的研究在美国等农业发达国家已有悠久的历史,而中国在这方面的研究还比较薄弱。国内对农业科技成果转化的研究很多,如:熊桉从供需均衡角度提出建立经营性农技研究和成果有偿化的内生机制;黄伟研究了中国科技成果转化绩效评价和影响因素;王忻怡等论述了通过加大金融支持促进农业科技成果转化;毛学峰等总结了农业科技成果转化的一般规律;宁国云分析了农业科技成果转化存在的现实问题;查敏等探讨了科技成果转化的评估标准等。这些研究反映了目前中国农业科技成果转化仍然存在着许多不足。因此,本研究在分析了黑龙江省农业科技成果转化的现状的基础上,着重对阻碍黑龙江省农业科技成果转化的制约因素进行了探讨,从而提出一些对策建议。

1 黑龙江省农业科技成果转化的现状

随着农业科技发展的逐渐加快,黑龙江省农业科技事业也步入了新的阶段。从2003年提出“论文写在大地上,成果留在农民家”的农业科技推广模式之后,2013年中央一号文件提出“强化农业公益性服务体系,培育农业经营性服务组织,创新服务方式和手段”。黑龙江省的农业科技进步贡献率由2003年的48.5%提高到2012年的61.5%。2011年,黑龙江省粮食总产量达557.05亿kg,农业科技进步贡献率高达59.5%,且高于全国平均水平7.5个百分点,科技贡献超过了土地、劳动力及物质投入要素的贡献份额。2012年黑龙江省实现粮食总产量达625亿kg,再创历史新高,已成为中国粮食总产量、增产量、商品量、调出量“4个第一”的省份。科技进步已成为推动黑龙江省农业发展的根本动力。农业科技人员不断提高自身素质,相关机构科技自主创新能力不断提高,农业科技成果转化率明显提升,有效带动生产力进步,促进了农业和农村经济的稳定发展。

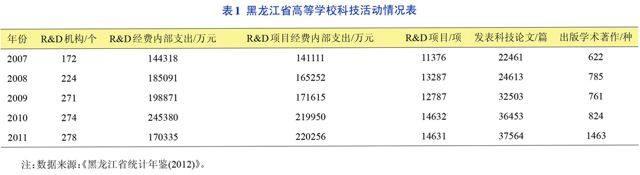

1.1研究与试验(R&D)投入增加,科技成果增多

科学研究和开发是科技发展的基础,提升农业科研单位在农业科技成果转化中的作用,强化其主体地位。将农业科研单位产生的科技成果及时推广到农业生产中去,实现农业科技成果的巨大价值。仅以黑龙江省高等学校为例,2011年,R&D机构278个,比2007年增加106个;R&D经费内部支出270335万元,比2007年增长18.0%;R&D项目数14631项,比2007年增加28.6%;R&D项目经费内部支出220256万元,比2007年增长56.1%;发表科技论文37564篇,其中国外发表12673篇;出版学术著作1463种;2011年成交技术合同1918件,成交额62.07亿元。黑龙江省高等学校科技活动情况,具体见表1。

1.2技术人员整体素质提高,成果转化加快

农业科技成果转化与农业技术推广人员的技术传播行为密不可分,农业技术人员整体素质直接影响农业科技成果转化的效果。到2011年底,黑龙江省乡村从业人员989.2万人,农业从业人员677.7万人;公有经济企业单位农业技术人员11576人,其中高级职称633人,中级职称2859人;事业单位农业技术人员24545人,其中研究生学历370人,本科学历7928人,大专学历11935人,中专学历4159人,高中及以下153人;地方国有企事业单位农业技术人员36121人。由此可见,近年来黑龙江省农业技术人员的数量不断增加,人员素质不断提升,有利于农业科技成果转化工作的顺利进行。

1.3农业发展良好,农民收入增加

2011年黑龙江省地区生产总值12582.0亿元,其中第一产业达1701.5亿元,人均生产总值32819元,生产总值指数(上年等于100)为112.3,其中第一产业为106.2。黑龙江省乡村人口1667.8万人,农村居民人均纯收入7591元,农村居民恩格尔系数35.1%。农林牧渔业总产值3223.5亿元,播种面积1448.6万hm2,粮食产量5570.6万t。2012年,黑龙江省绿色食品总产值1330亿元,占全国的1/6,黑龙江省不仅已成为全国最大、最可靠的安全“大粮仓”,而且也成为最大、最优质的绿色“大厨房”。黑龙江省农业增加值由2007年的650.7亿元增加到2011年的1150.2亿元,农业增加值占农林牧渔总增加值的比例保持在67%-72%之间。黑龙江省2007—2011年农业增加值具体情况,见表2。

2 黑龙江省农业科技成果转化的制约因素分析

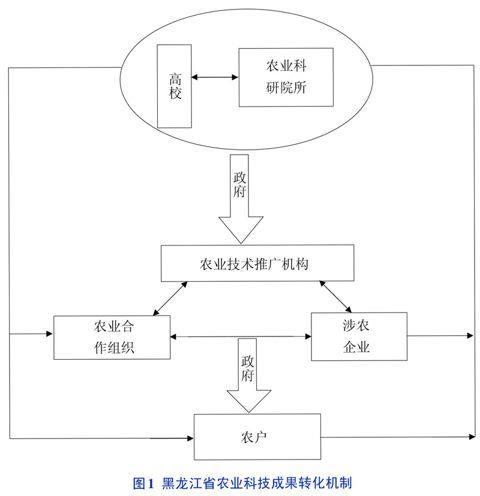

近年来,黑龙江省农业科技成果转化取得了很大成绩,形成了以政府为指引,以高校和农业科研院所为研发主体,以农业推广机构为主,农业合作组织和涉农企业为辅,农户使用科技成果并进行信息反馈的农业科技成果转化机制;同时,农业科技信息由高校和科研院所等研发机构传递到中介组织以及农户,农户应用新成果新技术之后将意见和建议反馈到农业科研单位,科研单位再根据反馈信息对科研成果进行修改和完善,然后再将更新的技术推广下去,这样形成一个周而复始,循环往复的不断调节适应的良性循环过程(见图1)。由此保证了农业科技成果转化的顺利进行。但是,目前仍面临着一些难题制约着科技成果的转化。笔者主要从政府、科研单位、农业合作组织、农业技术推广机构、涉农企业、农户等角度,分析制约黑龙江省农业科技成果转化的因素。

2.1政府角度

政府在农业科技成果转化方面财政投入不足,定位不明确。黑龙江省农业综合开发采取“国家引导、配套投入、民办公助、滚动开发”的投入机制。目前,黑龙江省农业开发投资总量居全国第一,累计高达254.8亿元。但是,中国政府对农业科技推广的投资占农业总产值的比重一直徘徊在0.22%~0.36%之间,远低于发达国家的0.6%~1.0%水平,发展中国家的平均水平也达到了0.5%。可见,政府对农业科技成果转化的投入力度还不够。同时,政府在农业科技成果转化过程中的定位不够明确,干预性太强,缺乏服务意识,缺乏与农民之间的沟通,导致科技成果转化出现了一些失误。

2.2农业科研单位角度

农业科研单位肩负着农业科技成果研发的重要任务,但农业科研人员习惯追求学术论文和科研项目的数量,忽视了农业实际需求,造成农业科研选题与需求脱节。由于科研课题申报、成果评价机制的导向不合理,使重科研轻转化的现象没有得到根本改变。黑龙江省倡导“论文写在大地上,成果留在农民家”,就要求农业科研必须紧密结合农业生产的实际情况,注重农业科技成果从学术科研走向农业实践应用。

2.3农业合作组织角度

农业合作组织缺乏统一管理和现代化标准生产,缺乏专业技术人员,科技指导和示范力度不够。到2012年底,黑龙江省农业合作组织达到2.9万户,实有入社成员28万多,覆盖全省1/4以上的农户。但是,农业合作组织还欠缺标准化的生产制度,缺乏统一管理,不能有效地引导农户按照标准使用农资和组织生产,不利于农业科技成果的转化。同时,专业技术人员数量少直接影响科技示范、现场指导、专家授课等方式的开展,影响农业科技成果的转化效果。

2.4农业技术推广机构角度

农技推广机构基础设施不健全,人员结构不合理,与其他主体间缺乏沟通。农技推广机构尤其是基层的农技推广机构的基础设施不健全,办公条件差,不利于调动基层农业技术推广人员的积极性;农技推广人员尤其是基层人员素质较低,知识结构不合理,导致推广人员的方法技术解决不了农民生产过程中遇到的困难,使基层农技推广工作遇到瓶颈。目前,各地基层农技推广机构的人、财、物、事,粮食主产区100%、非粮食主产区70%由县主管部门直接管理,党务由所在乡镇负责,有效地理顺了基层农技推广机构与主管部门和乡镇党委、政府等方面的关系。但是,农技推广机构与研发机构和农户之间的联系不紧密,导致科技成果不能有效推广到农户,从而影响农业科技成果的转化。

2.5涉农企业角度

中国农业企业大多只有10年左右的历史,还处在发展的幼儿期和资本原始积累期,无论在资金规模、人才团队、知识储备以及运营机制等方面,都还不具备科技成果自主创新和转化的能力和条件。涉农企业往往对农业科技成果的风险评估过高,收益成本分析和风险决策能力不够,再加上信息的不对称因素,严重阻碍了涉农企业对农业新技术新成果的采用。

2.6农户角度

农户作为科技成果的接收者和最终使用者。农民一般安于现状,不敢大胆尝试新技术和新品种,存在观望心态。农户和推广部门之间缺乏有效的沟通与协调;农户接纳科技成果的能力不足,农技服务缺少有效的手段。农户是农业技术的需求主体,也是农业科技成果转化过程中的信息反馈者,农户对技术需求的类型和对技术的选择行为受到性别、年龄、自身文化素质和能力以及科技推广等诸多因素的影响。因此,农户科技认识水平不高会阻碍农业科技成果转化。

3 黑龙江省农业科技成果转化的对策探讨

为了适应社会经济发展的新形势,应该构建科技成果的转化系统,协调主体间利益,促进多元主体参与的科技成果转化模式。主要从以下4个方面对促进黑龙江省农业科技成果转化提出一些对策,来提高农业科技成果转化率,从而促进黑龙江省农业和农村经济的发展,推进农业现代化。

3.1持续增加农业科技投入,并减少政府干预

政府在农业科技成果转化中起着主导性作用,在制定相关农业政策方面应积极营造科技成果转化的社会环境,同时黑龙江省要继续加大农业科技投入,保障农业科技成果转化的顺利进行。在新的农业经济形势下,农业科技成果转化工作具有很强的外部经济性,有非常大的社会效益和经济效益。所以政府应切实加大对农业科技成果转化工作的支持,尤其是资金支持。引导创新资源有序流动,将科技资源的分配及合作重点立足于特色农业产业集群。同时,政府应该逐渐减少干预和管制,更多的由市场进行农业资源的配置,提高推广人员积极性,加快知识更新和技术更新,促进农业科技成果的转化。

3.2引导农业科研符合市场需求

农业科研单位与农业高等院校的科研立项课题应来源于市场需求,进行研究、鉴定,最后促进成果转化应用来满足市场需求。在科技立项之初,农业科技成果就会符合生产需求,利于农业产学研的结合,利于农业当前及长远的发展。黑龙江省农业科研单位在职称评定和晋级考核过程中,也应该将农业技术人员在科技成果转化中的实绩列入考核依据,并奖励在成果发明和成果转化中做出重要贡献的人员,由此充分调动科研人员的积极性。此外,要加强农业知识产权保护,规范农业技术交易市场,逐步实现农业科研选题符合市场需求,实现农业技术供给和技术需求的统一。

3.3健全农业推广体系,倡导参与主体多元化

进一步加强黑龙江省基层农业推广体系建设和改革。明确公益性的定位,落实岗位职责,改进绩效考核制度,改善基层农技推广工作条件,定期组织人员培训,提高农业推广人员的专业素质。引导农业高校、科研院所成为公益性农业科技推广的重要力量,大力促进科研、教育、推广、生产经营单位之间的协作。完善激励机制,鼓励科研人员深入基层,从事农业技术推广服务,建设一个稳定高效、分工明确、相互协调、各司其职的农业科技推广队伍,倡导多元主体积极参与到农业科技成果转化事业中来。

3.4加强农民教育和培训,注重信息反馈

通过推行农业基础教育和科技培训,普遍提高农民的劳动技能和技术水平,提高农民分析、应用和应对新技术新成果的能力,从而提高农民素质。同时,要充分利用网络,以需求为导向,进行技术咨询、技术展览、技术交易等服务,为农户和涉农企业提供便捷高效的政策和技术信息。另外,任何一项科技成果都要经过“研发-实践-反馈-再研发-再实践”的良性循环过程,农户在使用过程中的情况能够及时有效地反馈给研发者,进行技术改造升级和完善,利于农业科技成果的升级,从而提高农业科技成果的社会效益和经济效益。