傅抱石绘画的技法特质与作品分期

2014-04-26鲁珊珊

鲁珊珊

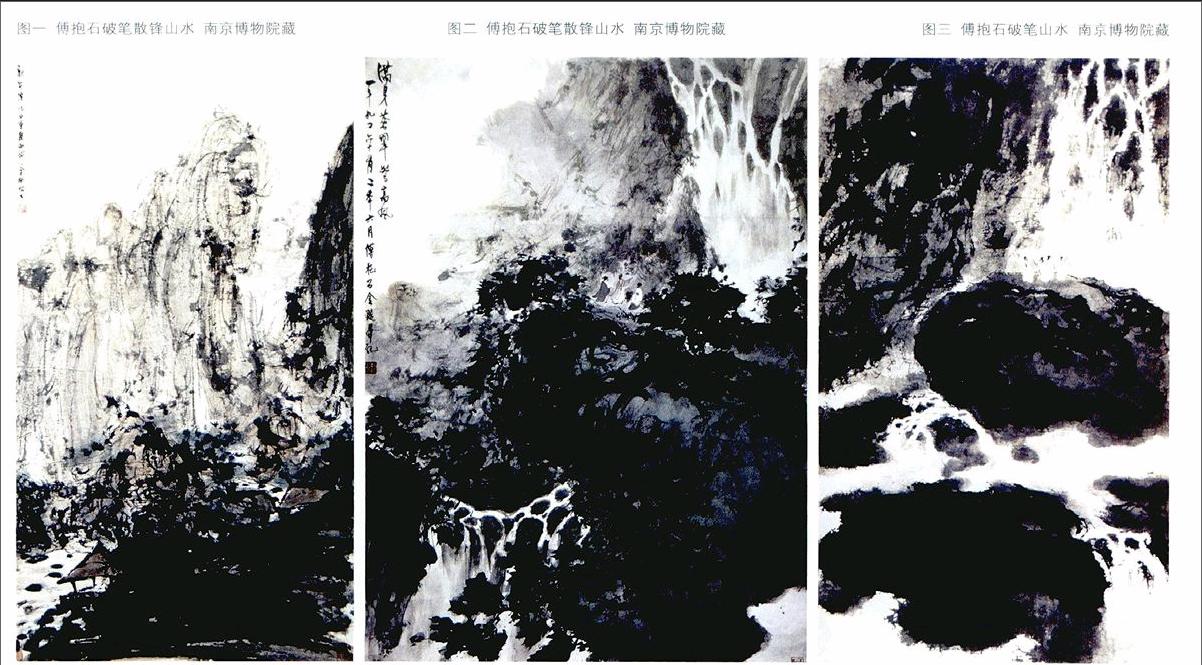

傅抱石的绘画有其独特的表现方法,他画山水,以“破笔散锋”作皴,一变传统山水画中勾、皴、点、染的固定程式,把山体勾斫和表现质感的皴擦揉为一体,人称“抱石皴”。他用笔雄强刚健,笔锋或粗或细,或聚或散,狂刷猛扫,一气呵成,画中山的石质感表现尤佳。

傅抱石的人物画极具特色。他将传统绘画中的人物技法与日本“浮世绘”绘画风格相结合,人物的衣褶线条更加洒脱飘逸,形象更加简练。尤其是双眸,愈加深邃,也更加传神。

无论是雄奇礴大的山水画,还是婀娜多姿的仕女图,傅抱石的作品都能深深打动每一个观众,画作如此动人,当然和他画中的审美意境和独有的绘画表现方法是分不开的。

傅抱石绘画的技法特质

民国初年,中国画坛风起云涌,有识之士为谋求中国画的革新和延续,通过种种的努力与探索,使画坛呈现出一片蓬勃景象。傅抱石是这场洪流中力主改革进化的画家之一,他不仅对传统美术源流有精深的钻研与精辟见解,又东渡日本,见识了明治维新之后文化革新的盛况。傅抱石的绘画兼纳了传统文化渊源,美术史论的研究成果,又从日本画中获得的灵感,以及从自然和现实生活的历练与感受中吸取养料。1947年《中国美术年鉴》中曾给予傅抱石极高的肯定和赞扬,“……盖氏之作,系于传统与革新之中独具建树。是故趣味新颖而风格高古。其作品结构雄奇,意境深邃;线条飘逸而挺秀,没色沈毅而瑰丽;用墨浑润、用笔苍劲;写人物表情入神,呼之欲出;写山水变化万千,穷宇宙造化之秘,实开我绘画之新纪元。”此论写时傅抱石仅44岁。傅抱石绘画创作的表现方式,不论在技巧、内容、用具材料各方面均与古人或同代人相对有所不同,这是傅抱石能广纳各种资材,共治一炉,熔化而成自己的面目。我们从他的画中不但可以看到他深遂广博的中国画功底,还可以地出日本画与岭南派绘画的影子。

傅抱石绘画中所使用的特殊表现技法,也是构成傅抱石作品完美意境的一个重要组成部分。傅抱石先生曾说过“画家一定要有自己的一套看家本领,没有手段,就称不上画家,仅有一种手段,终究难称一流大师。”

傅抱石先生作画时到底有哪些特殊的技法,通过对南京博物院的藏品和现有文献资料分析研究,我们可以从下面几个方面来了解。

一、用笔

傅抱石先生用笔很讲究。他喜欢用日本东京银座“鸠居堂”产的“山马笔”,这种笔锋长豪健,弹性硬度大,傅抱石在日本留学时就选购了不少,并终生使用。以后,傅抱石先生又托香港的唐遵之先生代购“鸠居堂”产的“狸面相笔”,但“感觉是品质已不如以前”了。在用笔的技法上,傅抱石喜用“破笔散锋”(图一、图二),这种技法,源于日本画的用笔,但傅抱石又从巴山蜀水中得到灵感,创造出他挥洒自如的“抱石皴”。他画山时,用的是一种硬毫的斗笔,散锋后先用破笔胡乱地戳几笔,以表现山头的丛茂树木,这时笔头的墨水已被这片草木消耗了不少,然后再把这半干犹湿的破墨迅速拉下,刷刷几下,如暴风骤雨,一泄于纸,近处的山头便完成了,这种鲜活灵动的“笔性”,雄健而洗练,疏野且精神,然后侧锋略加揩擦,在皮纸(或宣纸)的纸质上便形成了山石毛涩而斑驳的质感。远山也用同样的方法,只是用墨更枯一些,用笔也更空灵虚幻一些。山石用笔以竖皴为主(笔势上下挥动),横圈为辅,笔势灵动奋跃,提的起,按的下,控的住,笔线潇洒而健利,空疏又飘逸,从用笔中能感觉出一种跃动,激越的情绪表达。画树也擅用破笔散锋,点写叶冠时笔毫或停顿重按,或疾扫轻提,节奏轻重分明,运笔时并不停地捻动笔杆,使笔痕形成不同的方向,造成墨色晕化,或混沌不清或清晰劲俏的不同效果,形成枝叶远近浓淡,茂密稀疏等不同的变化。使笔线墨色浑然一体,苍茫而远人(图三)。

二、用墨(色)

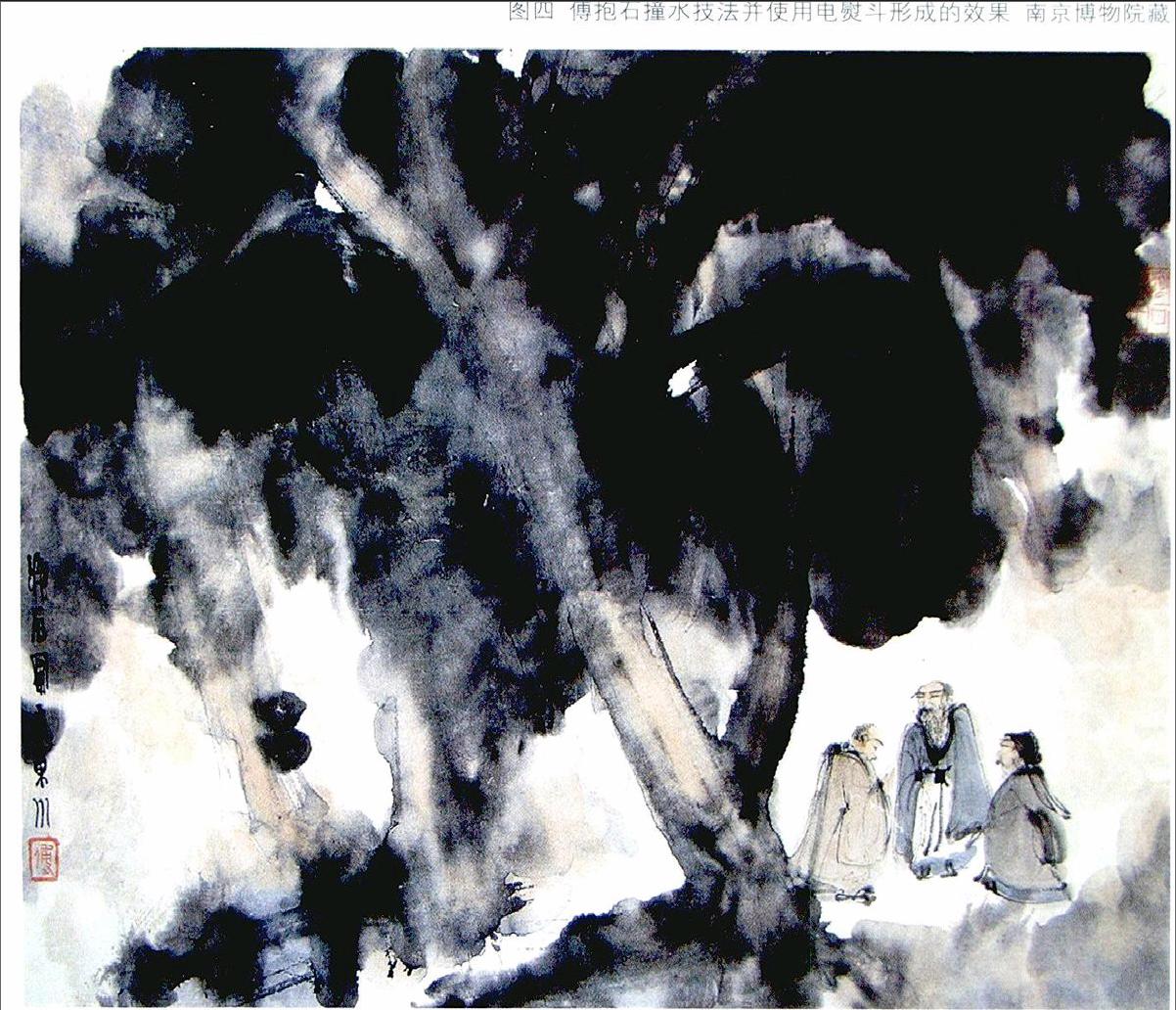

从傅抱石先生多数作品的用墨用色来看,傅抱石有用积墨、积色和重染的习惯。他作画时,多以大片湿墨泼出,再加以淡赭石(或亲清水)冲晕(画中借鉴了日本画中“撞水”“撞粉”的技法和西洋画水彩画的湿画法)。在一些墨色较浓的的块面中,往往加注清水,使清水“冲撞”浓墨(图四),形成水墨交融,淋漓迷濛的效果。有时则在落墨布势后,有意识地用清水湿笔“接”一下浓墨的笔触,使原有的浓墨块按湿笔浸润的方向“冲”出去,使水墨效果更加浓郁,有时粗看是一片模糊,但细观墨色变化则浑融丰富,变化无穷。他在泼墨(或泼色)的时候,我们似乎感觉傅抱石画中墨、色“胶性”较重(可能傅抱石在墨或色中加注少量的胶液,这样的处理,往往会产生奇特淋漓的湿润感,“胶墨”的使用,明代徐渭尤擅为之),这样的墨色湿度虽然较大,但晕化扩散的速度则较慢,易于控制把握所画的形象。有时傅抱石为在墨色的晕化中留下纸上的空白(俗称“气眼”)或保持其淋漓的水墨效果,又以电熨斗迅疾定形。使用这样的技法,画作中既保持了淋漓欲滴的“鲜活”墨韵,又巧妙地保持了应有的形象和使画面灵动透气的“气眼”。傅抱石画中浑厚的积墨且又生动淋漓的墨韵形成,是和他使用了电熨这种特殊的工具是分不开的。

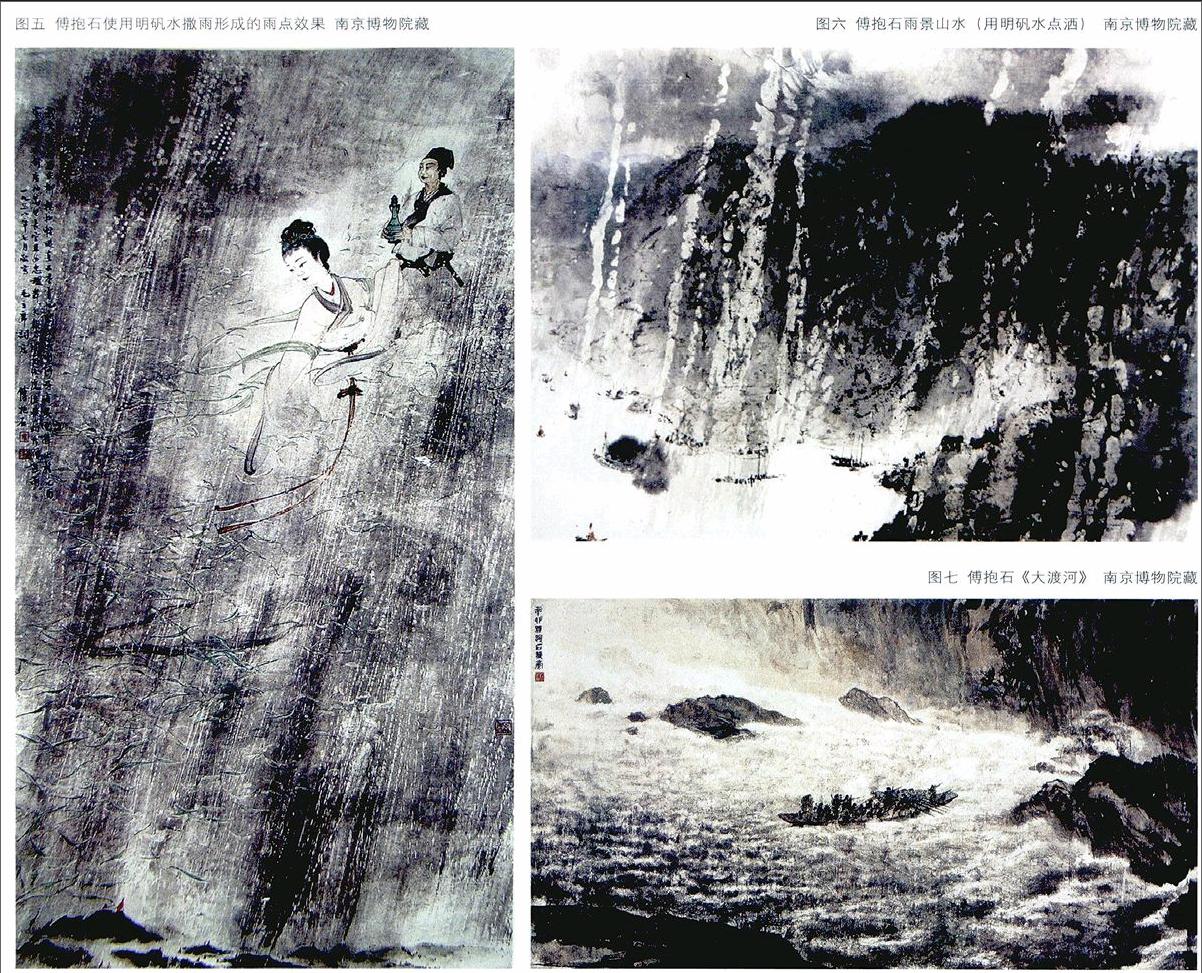

三、傅抱石绘画中表现出的“雨景”

傅抱石先生作品中有许多关于“雨景”的表现,在他画的不少毛泽东诗意的作品中,都有“雨”的造境。如“大雨落幽燕”“泪飞顿作倾盆雨”等等。画雨时,他先将明矾块化成较浓的矾水(这是一种无色透明的液体)然后用毛笔蘸饱,再散开笔锋作破笔状,按构思好的风势、雨势,顺势挥洒,根据感觉,有重有轻,有疏有密,在生宣纸(或生皮纸)上洒上或骤急浓密,或绵延稀疏的明矾水滴,形成“雨”状。待把这些滴洒在生宣纸上犹如雨点般的明矾水熨烫干了,再以大笔蘸淡墨,浓墨,顺雨势、风势多层次的刷扫。由于明矾水干涸后,被明矾水洒过的“雨滴”处,在化学的作用下,“生宣纸”变成了“熟宣纸”,不再吸收墨色,所以大笔刷扫出的淡墨反衬出白色(实际上是宣纸的本色)的雨点,十分逼真,表现方法新颖真实,殊有创意。

在把握了傅抱石先生绘画的基本艺术风格和技法特点之后,具体到对某一件作品的审视,就应该从宏观到微观,从气息到技法,从多个不同层面进行分析而加以理解。

首先,从画面的构成上,其外观是否浑然一体。傅抱石的山水画摈弃了传统山水画琐碎、堆砌的通病,用浓重的渲染法,将点、线、面构成的形象统一成一个整体,但是,这种整体当中,又彰显着丰富的层次,精微的细节(图七)。同样,傅抱石不仅是技术层面上的大师,而且是一位才情激越的天才画家。他在艺术上的贡献不仅在于其能描摹景物,更在于其能用澎湃的激情来抒写情境。因而,他的画作,不是对山川湖岳的直观描摹,而是包蕴着丰富的意象和情感。而对傅抱石画作中的艺术情感的把握,要求赏画者有一定的文化修养,并要用心灵去细致入微地体察、把握、寻找感觉,找到共鸣点(图八)。

从画面的整体作了体味、观察之后,再进入到技法层面进行分析。傅抱石先生作为20世纪中国第一流的画家,其技法,在技术层面上达到的高度也是第一流的。尽管傅抱石先生的绘画技法带有一定的神秘色彩,但他的作品,线条是强劲的,空灵的,有一种弹性和张力的感觉(图九)

傅抱石的艺术作品于磅礴大气中见精微,于磅礴生机中见爽真。傅抱石画的山石是有灵性的,他画的树木是显具风骨的,他笔下的人物表情入神,呼之欲出,在他所描绘的场景中是能够听见风声、琴声、人语声的。傅抱石造就出的成功的艺术作品正是以表达性情为基准,通过意象表现意境,从而呈现给欣赏者一个象外之象,景外之景的艺术境界。由此可见,艺术创作离不开思想和情感的融合,如果脱离了画家个人的主观心境,那么绘画就脱离了意境,就只能停留在技术层面上,脱离了绘画本身的意义。因此,在艺术创作中,必须将创作内容和思想情感相结合,这样才能在有限的画面内容之外,使读者感受到身临其境的艺术效果,使画面的意境更加具备感染力,这才是傅抱石绘画作品能够憾动心灵摄人魂魄的魅力所在(图十)。

傅抱石作品的分期

傅抱石一生只活到62岁,其艺术创作大致分为四个时期。

第一期(1904~1939年),早期的傅抱石主要依赖自学,打下绘画、篆刻以及美术史等方面的基础,并开始中国画创作。此时期其留存于世的画作不多,且不离传统风格。1933年,傅抱石赴日本留学,这无疑改变了他的一生,使他视野得到了开阔,他在日本明晰了日本绘画的面貌特征,受到日本一些画家的影响,其中,日本画家横山大观、桥本关雪、竹内西凤等均对其有过影响。同时傅抱石还吸收了西洋画中写实风格因素以及水彩画的启示。他将这些新法和传统中国画相结合,酝酿着自己绘画风格的基本特征。

此时的风格特征主要表现为:以勾线为主,线条苍劲挺拔,疏离不紧密,益显露线条的独立与清晰。尤其是渴笔、折笔的干枯爽利,尤为深刻。图中丘壑布置,紧密曲折,体脉相接而不讲求层次与距离。傅抱石这时的作品意趣苍劲奇峭,且受石涛启迪深远,取径甚高,气象不凡,画作疏秀明朗,乱中有整,虽存有明清人的笔致,灵秀潇洒,但已隐涵着改革兴变的因质与潜力。

第二期(1939~1946年),此时傅抱石就职于中央大学艺术系,抗战期间,中大迁入蜀地,傅抱石全神倾注于绘画创作,用功甚勤,在8年之中,先后举办了5次个展与联展,由于风格雄奇畅快、水墨淋漓、气势磅礴、撼人心魄,而在画坛声名鹊起。此期风格与留日之前和滞日期间的表现均有显著的差别,是傅抱石艺术创作的转折期、活跃期与成熟期,也标志着傅抱石进入了绘画创作的高峰期(图十一)。

此时期画面多呈现灰黯腺胧的低凋子,留白不多,与日本“朦胧体”某些画风相类似。使用材料系四川产的一种皮纸,俗称“铜骨皮”,此纸坚韧耐磨,不易起毛、破裂。能耐多次渲染与擦皴,在风格面貌上,自然与一般宣纸画作有别,傅抱石此后一生均喜爱和擅长使用皮纸作画。这一时期傅抱石的山水画中山石轮廓逐渐湮泯,而形体内的质地则笔墨交错。喜作雨景,通幅罩染,雨势层次前后可辨。墨色淋漓酣畅,而勾描笔线则盘桓纠绕,且速度疾快。对个别景物的描写则逸笔草草,融铸于通幅的气势与情景中。徐悲鸿在“傅抱石先生画展”中说到:“傅抱石在轻重之气有微解,故能豪放不羁,改革了三百年来低靡不振之习气,为继张大千、黄君璧之后的健将,画坛将会有必盛远景的征兆”。生气蓬勃的创作活力使傅抱石开辟出自己的风格,因此不论是地理环境或文化渊源,四川金刚坡可说孕育了傅抱石艺术风格的成长和成熟。

第三期(1946~1957年),此时期是傅抱石画艺发展的稳定期,也是他绘画与美术思想产生较大影响的时期。从傅抱石重返南京起,至赴东欧写生为止,约10年,这段时间作品的创作题材广泛:重庆金刚坡景象、前人诗词境界表达、历史故事描绘、南京附近江南风景等,而又出现表现革命题材的作品,特别是有关毛泽东诗意的创作。1947年傅抱石在上海举办个展,此时的声望地位已受到相当的肯定,1950年,傅抱石基本已成为金陵画坛的领袖,在华东地区,只有潘天寿足堪比拟。

此时傅抱石艺术创作语言已成熟,多年笔墨技巧的运用,已具纯熟风致(图十二、图十三)。此时傅抱石的画,所显示的是一种得心应手,适得其分的酣畅。赘笔逐渐减少,点、画、渲、刷、灵活的结合运用。画面构图单纯简洁,所写江南景致,田野、水渠、低缓冈阜,多作平远推移的空间。现实题材的点景人物常以生产工作中的农夫、渔夫、学生等为主,虽未做细节描写刻划,但动作、神情,自然生动。线条细长、挺秀,墨点形迹较重,有时亦与渲染不分,相得益彰。加之傅抱石对日常生活所见所感的描绘和表现技巧的逐渐成熟,使其能细腻表现出自然气息和生活气息,并且引入诗词一般的柔和温润情境。郭沫若为傅抱石画集作序题签有言:“抱石作画别具风格,人物善能传神,山水独开生面。盖于旧法基础之上摄取新法,而能脱出窠臼,体现自然。吾尝言我国画界,南北有“二石”,北石即齐白石,南石即傅抱石。今北石已老,尚望南石经历风霜,更臻岿然。”给予了傅抱石极高的肯定和赞赏。

第四期(1957~1965年),这一时期,傅抱石的创作基本延续了前期绘画的方法,创作了一些新的题材(图十四、图十五、图十六)。傅抱石自赴东欧写生访问之后,到去世之前的几年间,在国内作了五次相当规模的写生壮游,以中国画的特殊笔墨形式描写祖国山河的优美景象,与以往的创作有着很大的不同。名之为“深入生活”“为山河写新貌”、为“革命胜迹”颂扬留真。此时期的作品具有强烈的时代特征和鲜明的生活气息,已经完全进化为用自己特有的绘画语言完成对现代社会生活的描绘,贴切、融通、自然,不造作、不扭捏,虽然,此时期的写生作品往往受制于客观条件的限制而水平高低差异较大,但不妨碍其作成为真正意义上的现代中国画。

此时笔墨的使用在精谨与疏放之间的差距减少了,甚至勾勒与渲染、写形与写意因同质化而无法区分。简言之,在虚实之间则更臻融合与流畅。因大量的写生而造型生动,因此对形体的掌握能力也有所增强,大笔铺陈之中还存有精彩感人的细节。作品风格依然气势磅礴,晚期的傅抱石“往往醉后”的作品,把心境、笔墨与胸中丘壑熔铸成浑然一体,气魄苍劲感人,与金刚坡时期所不同的是,第二期的气势仰赖笔墨的纵肆居多,晚期则融合了师造化的成果,在造型方面有精彩突出的表现。

读傅抱石先生的大幅画作,就好像是读一首五七言歌行长诗,觉得结构精严,层层深入,而含蕴无穷(图十七、图十八、图十九)。而读他的小品画,则有如读一首五七言绝句,轻松愉快而美妙隽永。可以说,傅抱石的每一幅画,包括人物画,就是一首完美的诗,它所给予后人的美的欣赏和启示是无穷无尽的。傅抱石作品风格的塑造与各时期之演变,并非水到渠成自然成熟的结果,而是经过种种外在的刺激和内在的反应,坚毅不拔、努力不辍而达成。了解了傅抱石绘画风格的演变及风格特征,是认识和研究傅抱石艺术的基础和前提。

(责任编辑:阮富春)