说说我国古人的腰带(上)

2014-04-26曹静楼

曹静楼

中国的冠带制度,至今已有三千多年的历史了。在我国服饰史中,腰带是服饰文化的重要组成部分。《吕氏春秋通诠·慎势》说:“冠带,本指服制,引申为礼仪、教化。”冠,帽子的统称;带,古人服饰的一部分,这里主要指腰带,即束腰之带。尽管腰带有着多种样式和多种名称,但在礼制社会的古代中国,腰带不仅是服饰美构成的要素之一,更一直是区分束系者等级、地位的重要标志。由于腰带所具有的这种特殊作用,古人对它十分重视,不论穿着官服、便服,腰间都要束上一带,尤其在交往礼见时,更是缺它不可。古代君臣之间更是如此。欧阳修在《归田录》中记载,宋太宗夜间召见侍臣陶谷,“谷至,见帝而立”,却不肯进去。太宗立即意识到这是因为自己没有束带的缘故,于是令左右取来袍带,匆匆束上,陶谷这才进去。在当时,皇帝召见侍臣而不束腰带是失礼的行为,所以不能行君臣之礼。古人的冠服腰带是封建社会礼仪制度的重要载体,也是宝贵的历史文化遗存。然而,令人遗憾的是,在近年日益升温的古董收藏大潮中,对古人带饰的系列收藏和深入研究,却相对落后于其他门类的文物。

2007年秋,笔者应邀到哈尔滨市的几家公私博物馆,期间曾去过以收藏辽金龙纹铜镜著称的企业博物馆——龙江龙博物馆,发现该馆的藏品很有特色,其展品多成系列,而且十分注重研究。比如他们对古人带饰的收藏,历经十多年的征集过程,已经形成了系列。在时代上,有西周、春秋、战国、汉、唐、辽、宋、金、元、明、清各代腰带(包括零散饰件)400多种。这些带饰原件的质地,囊括了金、银、铜、铁、玉、木、煤精、水晶、陶瓷、螺钿、绿松石、砗磲等十多种;制作工艺包括鎏金、镂空、浮雕、线刻、捶揲、錾刻、镶嵌、填彩、填漆、景泰蓝、珐琅、绘画等;纹饰则包括人物故事、佛教故事、道教故事、儒家礼仪、军事战争、职贡交聘、农耕渔猎、山水花鸟、瑞兽图腾等丰富的历史文化内容。

龙江龙博物馆的带饰系列藏品极具收藏价值和研究价值,给我留下了深刻的印象,把该馆带饰藏品介绍给广人文物爱好者,一直是我的夙愿。在龙江龙博物馆的支持下,自2013年年初开始,本人对其馆藏带饰作了初步研究。

带、郭洛带及其饰件

龙江龙博物馆的馆藏带饰,以带、郭洛带数量为多。

考古发现表明,与中原地区使用丝织大带和带钩几乎同时,我国北方居住的匈奴、鲜卑等东胡古代民族在革带上使用了一种类似带钩功能的金属装置,即带鐍。所谓带鐍,指的是一种带扣,其形或圆或方,并附有扣针,使用时,将皮带伸入扣内,然后插入扣针即可。由于它结扎起来比带钩牢固,所以被广泛使用。这种装有“鐍”的革带,也称鐍带,其出现可能比带钩略晚。目前所见的带鐍实物,大多是春秋、战国以后的遗物。有研究者认为,三国时期以后,革带用鐍者逐渐增多,而用钩者日见减少,以至最后完全取代了带钩。此后流行的郭洛带、蹀躞带以至金带、玉带等,大多用带翕萄,而不用带钩,带钩的使命遂告结束。

实际上,鐍虽然是常见于革带上的一种装置,但有时也可用于丝带。这种丝带是以丝织物织成的一种宽阔的腰带,史籍中常见的绲带、织成带等名称,就是指这种腰带。如《东观汉记》载:“郑(邓)遵破匈奴,于是上赐金刚鲜卑绲带一具。”在这种绲带(即织成带)的首端,就缀有一个金属带鐍。《后汉书-舆服志》记载命妇服饰:“自公主、封君以上,皆带绶,以采组为绲带,各如其绶色。黄金辟邪,首为带躏,饰以白珠。”据此可知,这种装有带鐍并且饰有牌饰的腰带,不仅可以用于有地位的男子,也可用于贵族妇女。

根据考古发现的资料可知,在相当于春秋晚期的墓葬中已有匈奴使用的鐍带发现,如内蒙古杭锦旗桃红巴拉和毛庆沟匈奴墓中就出土过圆形带鐍;其形制都是在当中有供穿带用的孔,前部有喙状突起,尾部有钮孔。这种鐍每条带上只有一件,其作用相当于带扣。另外,国内外也曾出土过很多匈奴、东胡式(也称“鄂尔多斯式”)铜带饰,这些带饰分为带扣(鐍)和牌饰,用镂雕工艺,纹饰十分精美,带鐍很多都铸有喙状突起和穿带子的孔。镂雕的纹饰图案,前期的大多为动物和斗兽纹,后期逐渐出现了家畜、禽鸟和人物,有的十分形象生动,艺术价值很高。这类在带鞓上装一种斗兽纹铜饰牌而用铜鐍扣结的鐍带,年代可从春秋中晚期一直延续到两汉、南北朝。这类带子在用鐍扣结和鞋的牌饰等方面,都与中原革带的带钩不同,因而应属另一系统的带饰。令人遗憾的是,由于这类牌饰大都以散件的形式出土,故而以前往往被人忽略,仅将其视为单纯的饰牌而疏于研究。近年来,历史、考古学界的一些专家已经注意到这类鐍带,并在研究上有所突破;而一些文博单位和收藏家也逐渐发现、认识到了这类鐍带的艺术价值与历史价值,鐍带的收藏热和研究热正在兴起。龙江龙博物馆经过近十年的征集,目前馆藏鐍带已达百余种。

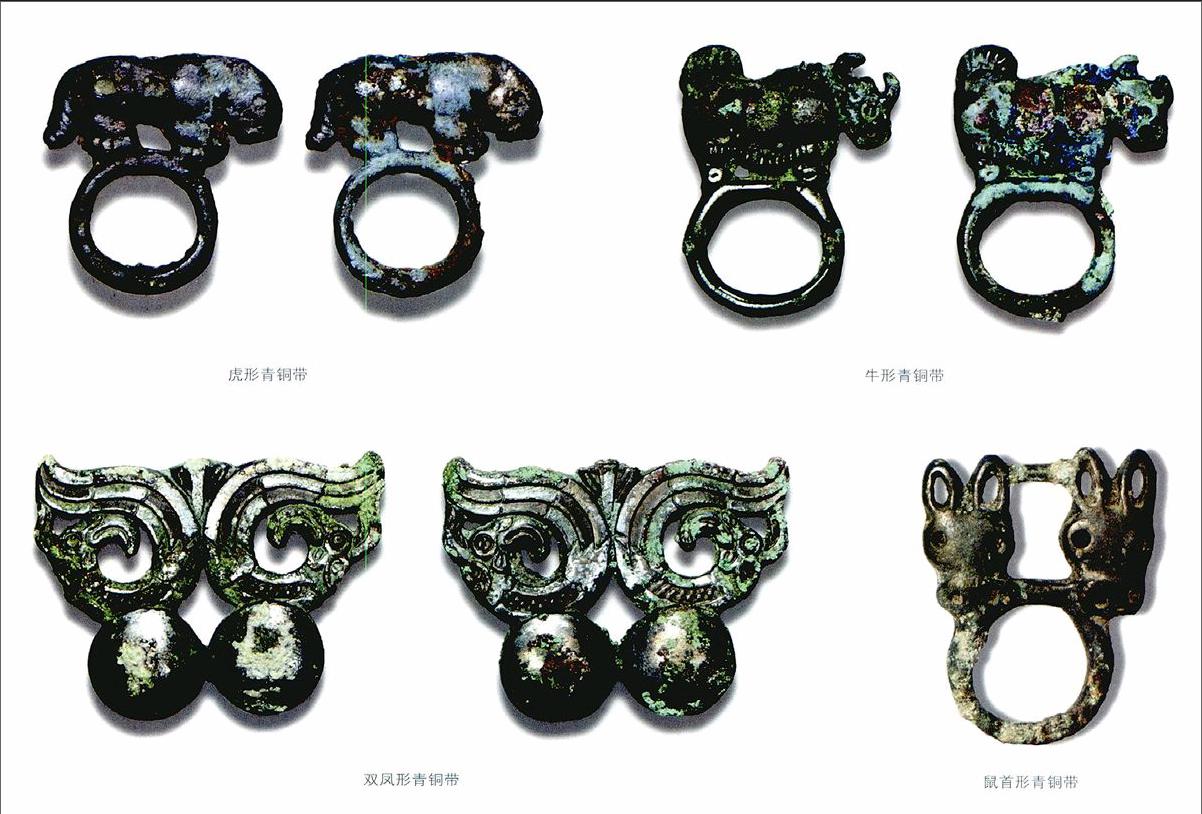

郭洛带亦称“郭落带”、“钩落带”,特点是制作者在革带上饰以铜钩、铜牌或金牌,牌上装饰有鹿纹、羊纹、兽纹等形象,是鲜卑人游猎生活的一种艺术性反映。文献记载,春秋战国时期,东胡已有鲜卑之名,东汉以前便以“鲜卑”名山或名族。也有学者认为,鲜卑即“犀毗”,亦称“师比”,是指胡人的带饰而言。此带钩初出自东胡,战国时传入赵国等。《史记·匈奴传·索隐》引张晏言指出:“鲜卑郭落带,瑞兽名也,东胡好服之。”“郭落”,本义为瑞兽,而“鲜卑”则意为瑞祥或神,合之为瑞兽或神曾,因此东胡人喜以鹿、虎等瑞兽的形状铸镂于带饰上,从而称其为“鲜卑郭落带”,意为瑞兽带或神兽带。从考古出土实物看,一些“郭洛带”所铸镂空金属纹饰,动物纹多采用草原上极为流行的虎形、豹形、骆驼形、鹰形、羊形等,图案则多为几何纹样。

从形制上看,中原传统腰带的带头是鸭形(或作鸟形)带钩,而鲜卑带头则与之截然不同。在龙江龙博物馆带饰系列藏品中,就有不少以动物(包括家畜、禽鸟)和人物为图案的青铜、金银牌饰,考其形制和工艺,即应属鲜犁郭洛带的饰件。

(本文配图均为龙江龙博物馆藏品)

(责任编辑:李珍萍)