甲午战后日语翻译人才培养机制探寻

2014-04-24汪帅东李腾龙

汪帅东 李腾龙

(北京师范大学 文学院/外文学院,北京 100875)

一、引言

从地理上讲,“东北亚”一般指亚洲东北部,包括蒙古、朝鲜、韩国、日本、俄罗斯的西伯利亚和远东,以及中国东北、华北和西北三个经济区(金振吉,1992)。它是当今世界大国折冲捭阖、竞相角逐的战略空间,也是中国开展区域合作、展现外交能力、发挥国际影响力的重要平台。东北亚局势与中国的安全战略和核心利益息息相关。东北亚各国之间存在着错综复杂的历史纠葛,其关系格局呈现出敏感性、联动性、易变性的特征,尤其是近年来的中日领土争端、朝核危机以及半岛统一等问题使得东北亚频频成为世界的聚焦点,这些悬而未决的历史遗留问题将对东北亚区域的稳定产生直接而重大的影响。甲午战争是中日两国冲突升级和矛盾加剧的重大事件,自此中日两国的命运发生了颠覆式逆转,不但东亚的宗藩体制完全瓦解,而且彻底改变了亚洲的政治格局。

二、甲午战前的外交机构与翻译

鸦片战争以前,中国并不承认与外国之间是对等关系,始终以对待外藩和开展商务的态度和规格来处理涉外事务。可以说,清代以前,历代封建王朝均未设立过正式的外交机构,一般是设立兼职官员或者附属机构处理外交事务,如秦朝的典客和典属国、汉代的大鸿胪和客曹尚书、隋唐的鸿胪寺卿及礼部所属之主客司以及元朝的宣政院等。清前期,外国来访频繁,清政府在礼部下增设专门机构理藩院分担部分外交事务;康熙年间,理藩院从礼部独立出来。从职掌范围来看,礼部负责东、南两方的国家,而理藩院负责西、北两方的国家。鸦片战争以后,清政府心存苟安,对外国侵略者采取“息兵为要”的方针,一味惧外妥协。当时的吏部和理藩院已经无法满足中外交涉的需要,于是,咸丰帝于1861年批准设立总理各国事务衙门,简称“总理衙门”,别称“总署”或“译署”。总理衙门最初只是负责外交与通商事务,后来举凡外交及其相关的军事、经济、教育等事务皆归属其统一管理。外交机构无一不与翻译活动密切相关。总理衙门建立后,为了培养外语译员,以应办理外交事务之需,奕䜣、桂良和文祥三人联名奏请开办京师同文馆,先后开办了英文馆、法文馆、俄文馆及德文馆,甲午战争结束后的第二年增设东文馆。

关于甲午战前翻译人员的状况,李鸿章撰《请设外国语言文字学馆折》有载:“惟中国与洋人交接,必先通其志达其欲,周知其虚实诚伪,而后有称物平施之效。互市二十年来,彼酋之习我语言文字者不少,其尤者能读我经史,于朝章宪典、吏治民情、言之历历。而我官员绅士中绝少通习外国语言文学之人。各国在沪均设立翻译官二员,遇中外大臣会商之事,皆凭外国翻译官传述,亦难保无偏袒捏架情弊。中国能通洋语者,仅恃通事。凡关局军营交涉事务,无非雇觅通事往来传话,而其人遂为洋务之大害。”(转自舒新城,1981:126)由此可见,无论办洋务、还是搞外交,掌握外方的语言至关重要,然而长期以来,清政府中懂得外语之人屈指可数,精通者更是寥若晨星。在中外双方处理外交事务时,翻译官基本上由外方担任,这也难免出现外方为偏袒自己而故意漏译、误译以及错译的情况。因此,培养本土译员是办洋务、搞外交的重中之重。此外,这段文字也从侧面反映出,当时中国翻译人员的数量和质量根本满足不了对外交涉的需要,翻译人才的培养已成当务之急。

三、甲午战前日文翻译概况

甲午战争之前,从京师同文馆开设的外语语种来看,清政府并未将日本置于外交的重心,造成日语翻译人才的培养严重滞后。甲午前夜访问日本的黄庆澄对驻日公使馆的日语翻译人才现状做了如下记述:“初,中国与日本立约时,以中、东本同文之国,使署中无须另立译官。嗣以彼此文字往来仍多隔阂,因设东文学堂,旋废之,前李伯星使来始复兴焉。内有监督官一人,中、东教习各一人,学徒五、六人。”(罗森,1985:345)由此可见,当时的日语翻译人才满足不了清政府对日交涉的需求,高端翻译人才更是“一将难求”。归其原因,笔者认为有如下两点:

(一)清政府的忽视

1. 缘于文化母国的优越性

按照所司事务,总理衙门分为英国股、法国股、俄国股、美国股和海防股。其中,1863年设立的俄国股负责俄、日两国事务。通过总理衙门内设机构的名称来看,英、法、俄、美的军事实力无不名列前茅,而此时的日本尚处于明治维新的酝酿期,其实力远不足以与中国相抗衡,因此未以日本为名设立日本股就不言自明了。清政府从未将视线转投日本,似乎忽略了邻国——潜在竞争对手日本的崛起,这可以通过时任直隶总督兼北洋通商大臣李鸿章所说的“倭人为远患而非近忧”一语窥见一斑。对于甲午中日之争,中国报刊上“日本不堪一击”的舆论甚嚣尘上,据1895年5月17日《申报·综论中日和局》所载:“合五大洲而论,中国亦强大之国也。以五大洲中强大之国与东海区区一岛国相较,知其渺乎不足比数矣,土地之大,人民之众,物产之富,何啻十倍于倭,百倍于倭而已。”(转自冯君,2011:129)显而易见,这种“天朝”意识的盲目膨胀源于文化母国的优越感。虽然日本通过明治维新迅速转弱为强,但是在清政府看来,日本只是蕞尔岛邦,况且无论思想文化还是科学技术等多求索于中国,故无需反从日本借鉴学习。正因为如此,清政府对日本一无所知。关于这一点,梁启超(1936:50)在为《日本国志》撰写的后序中说道:“中国人寡知日本者也。黄子公度,撰日本国志,梁启超读之,新怿咏叹黄子,乃今知日本,乃今知日本之所以强,赖黄子也,又懑愤责黄子曰,乃今知中国,乃今知中国之所以弱,在黄子成书十年,久谦让不流通,令中国人寡知日本,不鉴不备,不患不悚,以至今日也。”作为首任驻日参赞的黄遵宪,早在甲午战前就已深刻地意识到,日本通过明治维新逐步拉开了与中国的差距,但令人惋惜的是,他为介绍日本明治维新后的社会制度所撰著的《日本国志》脱稿十年后,也就是甲午战败之后才引起国内的广泛重视。如果清政府未雨绸缪,积极鼓励并支持诸如《日本国志》等书籍的出版,那么国人就能及时了解到明治维新后逐步强大的日本,并以此反思中国固步自封、安于现状的萎靡之势,进而推进中国近代社会制度的全面革新,如此一来,则可免于甲午之耻、战败之痛。

2. 疏于日语翻译人才的培养

林则徐的学生冯桂芬是中国近代最早对翻译问题发表较多译论的,出于高级翻译人才的紧缺,他曾指出培养翻译人才的重要性,并提出创办“翻译公所”的建议。当时,清政府与日本的交涉主要依赖于民间通事。理应备受重视的通事,在上层知识分子的眼中社会地位却极其低下。且不说保守的朝廷要员与蒙昧的民众,即便是维新人士,其态度也可用蔑视来形容。据冯桂芬(2002:55)撰《校邠庐抗议·采西学议》载曰:“今之习于夷者曰通事。其人率皆市井佻达游闲,不齿乡里、无所得衣食者,始为之。其质鲁,其识浅,其心术又鄙,声色货利之外,不知其他。且其能,不过略通夷语,间识夷字,仅知货目数名与俚浅文理而已,安望其留心学问乎?”此外,据梁廷枏撰《粤海关志》记载,道光十五年有明确规定:“夷馆雇佣民人,应明定限制也。查旧例贸易夷人,除通事买办外,不准雇佣民人。(中略)其人夫责成馆买办代理,买办责成通事保充,通事责成洋商保充,层递钳制。”(转自张廷茂 汤后虎,2006:14)据此可以看出,通事的社会地位与买办不分伯仲,均是受雇于外国人或外国公司的下层劳动者,属于合法的夷役。在民间,通事常被视为“汉奸”,这也从侧面反映出通事没有得到社会普遍的尊重和认可。此外,这些散布于民间、从未接受过系统培训的通事,翻译水平与翻译技能并不尽如人意,误译、漏译与乱译等现象屡见不鲜。通事有限的翻译能力使得中日双方交涉的重任落在了日本通词的肩上。于是,在中日交涉的过程中,日本充分利用语言上的优势抓住机会、抢得先机,牢牢掌控了中日交涉的话语权和主导权,为日后签订一系列丧权辱国的不平等条约埋下了隐患。

(二)对于日文认识的误区

中日两国同属东亚汉字文化圈。长期以来,日本人在文学创作或撰写文献时,基本上以汉字书写为主,而且在与中国交涉的过程中多以书写汉文进行沟通。因此,很多中国人对日文的认识存在误区,一言以蔽之,中日同文,不译可通。梁启超在《论学日本文之益》一文中明确提出日语是可以速成的:“有学日本语之法,有作日本文之法,有学日本文之法,三者当分别言之。学日本语者一年可成,作日本文者,半年可成,学习日文者,数日小成,数月大成。”(转自实藤惠秀,1983:286)受其影响,对日文知之甚少的中国人以为只要记住几十个句型,然后颠倒语序,便可通其大意。如果原文内容简单,甚至能够提笔翻译,然而事实并非如此。这种认识上的误区贻害不浅,以致京师同文馆成立三十五年后才增设日文馆培养日语人才。当时,专业的日语翻译人才尤为紧缺,所谓官方的“翻译”基本上由“笔谈”担任。中日两国同属汉字文化圈,双方只要通过汉字书写即可完成翻译活动。诚然,这在日本明治维新之前是切实可行的。自从汉字传到日本以后,日本人无论作诗还是撰文,均倾向于运用汉字进行表述,而汉字功底也被视作衡量一个人文化修养的重要标准。然而,明治维新以后,日本大量引进西学,一时间,启蒙家和翻译家所创译的新词犹如决堤的洪水,涌漫到人们的日常生活和思想领域,致使日文中译时,中国原有的传统词汇无法满足行文的需要,这使得中日两国交流的难度逐渐增大。

四、甲午战后日语翻译人才的培养

(一)契机——转译日书

从鸦片战争后到甲午战争前,中国陷入深重的民族危机,更多的人认识到“泰西之强,不在军兵炮械之末,而在其士人之学,新法之书”(康有为,1992:583)的道理。人们开始对西书的翻译内容、翻译方法进行反思。关于上海制造局、京师译署等翻译机构的译书,马建忠在《拟设翻译书院议》中提出:“即有译成数种,或仅为一事一艺之用,未有将其政令治教之本原条贯,译为成书,使人人得以观其会通者。其律例公法之类,间有摘译,或文辞艰涩,于原书之面目尽失本来;或挂一漏万,割裂复重,未足资为考订之助。”(转自陈福康,2010:78)引文虽然简短,但可从中看出马建忠对于译书的两条见解。首先,马建忠认为“政事”类的译书应被置于首位。总理衙门成立后,如何运作新置的外交机构,如何管理和规范外交人员,如何处理棘手的外交事务等一系列新问题接踵而至,成为其开展工作和活动的第一要务。因此,马建忠注重“政事”类的译书是有据可循的,即为满足清政府的自身发展与外交工作步入正轨的客观需要,其出发点无外乎是“师夷长技以制夷”。但值得注意的是,这一时期的译书目标基本定位于政治层面,而将文化需求排除在外。其次,马建忠指出当时所译之书“文辞艰涩”、“驳杂迂讹”。事实上,这与中国没有足够的翻译人才是密不可分的。当时的译事活动基本上依赖于外国人,而他们的汉语水平普遍较低,以致原著体例新颖、内容翔实,而译本却不尽人意。马建忠的观点从侧面反映出,甲午战争之前,清政府已经意识到翻译西书的重要性,然而受制于本土翻译人才的匮乏,不得不借助外国译员。不可否认的是,当时的清政府对于翻译人才的培养过于乐观,认为“不过二年,洋文即可通晓”。然而事实证明,在如此短暂的时间内难于取得立竿见影的成效。甲午战败后,“吾国岌岌,安得此从容岁月”(康有为,1992:587)的现状与西书难译的窘境之间的矛盾越发难以调和,于是,由日文转译西书的方案应运而生。作为首倡者,康有为(1992:585)提出,“日本之步武泰西至速也,故自维新至今三十年而治艺已成。大地之中,变法而骤强者,惟俄与日也,俄远而活效不著,文字不同也。吾今取之至近之日本,察其变法之条理先后,则吾之活效可三年而成,尤为捷疾也。且日本文字犹吾文字也,但稍杂空海之伊吕波文之三耳。泰西诸学之书其精者,日人已略译之矣,吾因其成功而用之,是吾以泰西为牛,日本为农夫,而吾坐而食之。费不千万金,而要书毕集矣。”读罢引文可知,康有为认为由日文转译西书实为明智之举:首先,日本已将西书选译完毕;其次,日本以实践证明所译书籍实用有效;再者,中日同文,译书高效低耗、事半功倍。从主译西书到偏译日书的转轨,带来的必然是翻译人才需求的转变,这种转变不仅体现在语种上,也反映在所需翻译人才的数量上,这意味着日语翻译人才的培养亟需提上日程,从而为日语翻译人才培养机制的形成提供了契机。

(二)走出去

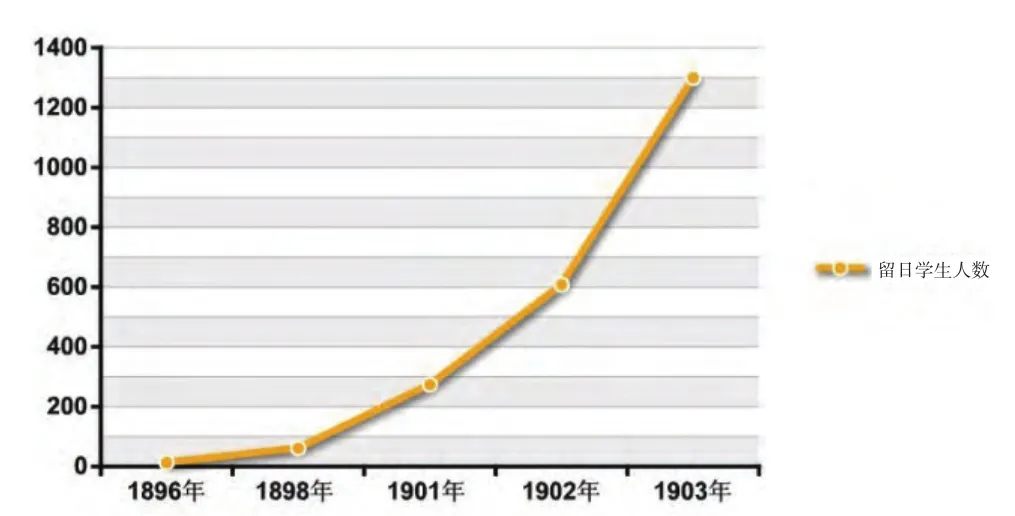

甲午战争前夕,清政府就已经意识到日语翻译人才的培养迫在眉睫,战争的惨败无疑将清政府推向了无为必亡的绝境。1896年清政府首次以官方名义选派十三名学生赴日留学,这项举措无疑是近代中国社会意识形态转型的佐证。此后几年选派人数不断增加,形成了一股留学日本的热潮。事实证明,这些留学生归国后,有相当一部分成为了中国日语翻译界的主力军。关于选派赴日留学生的意义,洋务运动重臣——张之洞(1998:116-117)在《劝学篇》中说道:“至游学之国,西洋不如东洋,一、路近省费,可多遣;一、去华近,易考察;一、东文近于中文,易通晓;一、西学甚繁,凡西学不切要者,东人已删节而酌改之。中东情势,风俗相近,易仿行,事半功倍,无过于此。”为了更加清晰地反映留日学生的人数变化,根据《清末留日学生人数小考》(李喜所,1982:28),笔者绘制如下图表:

从此数据来看,从甲午战后至日俄战前,留日学生人数呈现出逐年翻倍递增的趋势,究其原因,笔者认为可从三个方面加以辨析:

1.思想意识上,“华夷观念”的崩溃与“物竞天择”的觉醒。发生于1894年至1895年的甲午战争,对其后的留日高潮产生了直接而深刻的影响。毋庸赘言,甲午战争带给中国思想界的震动是巨大的,惨败的现实更使中国人清醒地意识到“今之夷狄,非犹古之夷狄也”。严复提笔疾呼:“驱夷之论,既为天下所废而不可行,则不容不通知外国事,欲通知外国事,自不容不以西学为要图,此理不明,丧心而已,救亡之道在此,自强之谋也在此,早一日变计,早一日转机。若尚因循,行将无极。”(转自中国史学会,1957:63)精通西学的严复认为“华夷观念”根深蒂固,导致整个国家墨守成规、固步自封,传统的生产、生活方式止步不前,严重滞后于西方国家,所以欲求救国之路,必须摒弃陈腐的“华夷观念”。此外,群雄并起,列强环林,置身于此的中国若不急图自强,定将沦于亡国灭种的悲惨境地,故应以“物竞天择”的进化思想,放眼观世界,纵耳闻八方。可以说,甲午战争后,日本的异军突起唤醒了中国沉睡已久的王朝梦,完全打破了国人以“天下”自居的心态,彻底颠覆了清代的宗藩体制,促使中国人纷纷负笈东渡留学,这足以说明近代中国社会的思想意识业已发生深刻的变化。

2.国内体制上,“政策”的扶持与“制度”的保障。甲午战争结束后,康有为在《强学会叙》的开篇铺陈了当时中国危如累卵的社会情势:“俄北瞰,英西睒,法南瞬,日东眈,处四强邻之中而为中国,岌岌哉!况磨牙涎舌思分其余者尚十余国。辽台茫茫,回变扰扰,人心皇皇,事势儳儳,不可终日。”(转自中国史学会,1957:384-385)1895年《马关条约》签订时,康有为发起了轰动全国的“公车上书”。在其起草一万八千字的《上今上皇帝书》中,提及了包括翻译人才在内的培养方案:“而今使才未养,不谙外务,重辱国体,外人姍笑。今宜立使才馆,选举贡生监之明敏办才者,入馆学习,其翰林部曹愿入者听。各国语言、文字、政教、律法、风俗、约章,皆令学习。学成或为游历,或充随员,出为领事,擢为公使,庶几通晓外务,可以折冲。考俄、日之强也,由遣宗室大臣游历各国,又遣英俊子弟诣彼读书。”(转自陈福康,2010:80)康有为拟定的草案剀切中肯,较早提出了翻译人才的培养模式和管理办法,提出不但要从制度上提供保障,还要在政策上给予扶持。1901年清政府颁布“兴学诏书”,提出“兴学育才,实为当勿之急”,并明确表示要对留日学生加以鼓励,赏予学成者进士举人各项出身。1903年清政府批准了由张之洞草拟的《留学生章程》,其中包括《奖励游学学生章程》十款,这项章程极大鼓舞了身陷国家衰落期的有志青年,为他们开辟了出世立身的新途径,同时也加快了国人走出国门、迈向世界的步伐。

3.国际局势上,日本仅凭一场海战、一笔赔款、一纸条约为助而力跻强国之列,抢夺在华利益成为其主要目标。日本政府看穿了西方列强不仅要瓜分、吞并中国,而且也要趁机排挤、削弱甚至掌控日本的企图。为此,日本政府提出了美其名曰“清国保全论”的主张,即由日本来帮助中国实施变革,招徕中国留学生便是其对华政策之一,目的在于使学业有成的中国留学生归国后,能够以日本的思想和制度去规划中国的发展道路。1895年,时任日本驻华公使的矢野文雄向日本政府建议招收中国留学生。在获得日本政府的支持后,清政府于翌年选派戢翼翚等十三名学生东渡日本。1898年,矢野文雄向清政府提出了增派留学生赴日的建议,总理衙门对此积极响应,遂命各省遴选学生。在此背景下,当年派遣赴日留学生达到六十一人(李喜所,1982:28)。1902年,时任东京高等师范学校校长的嘉纳治五郎来华考察教育情况,在与清政府大臣的谈话中提出,中国应以派留日学生为急务,否则将延缓国家发展的进程。次年,清政府派遣的赴日留学生骤增至一千三百余人(李喜所,1982:28),约为首批赴日留学生人数的十倍。为了接收这些中国留学生,日本先后特设了一批学校,如日华学堂、高等大同、东京弘文书院等。

(三)引进来

《马关条约》签订后,清政府因偿付对日赔款导致国库亏空。为了应对日益严峻的财政危机,清政府采取了一系列节支措施。在教育经费上,教育学家吴汝纶建议:“今拟遵照朝廷者,改为学堂专讲西学,以应国家之求,此区区之款,若延西师万不敷用,若尽此四百金作为惰膳之用,延请日本人为师,日本风气俭朴,必有能手来应,各聘此是穷家之办法,吾所以以共教师,其学徒则各自各备资斧来学授业。近来西国学术,日本皆以精通,且能别出新意,西师难求,东师另聘,其功效正复相同。”(转自陈景磐 陈学恂,1997:472)由此来看,与欧美教习相比,日本教习的薪资相对较低,不但能够满足当时教育事业的需要,而且能够缓解捉襟见肘的财政压力。此外,聘请日本教习来华教学远比选派学生赴日留学在经济方面更为节省。而且,在日语翻译人才的培养上,日本教习的来华与中国留学生的赴日具有同等重要的意义。清政府正式聘请日本教习可以追溯到甲午战后的第二年。受两广总督委托,中国驻日公使裕庚请日本外务省协助招聘“东文教习”赴广东同文馆增设的东文馆任教,拉开了中国近代引进日本教习的序幕。这些日本教习由日本政府选派,既有东京高等师范学校的教师,也有东京大学、早稻田大学等名校的志愿者,但是基本上以日本各地师范学校招募的毕业生为主。他们遍布中国各地,教授科目广泛,人文社科、自然科学均有所涉猎。受清政府师举日本的影响,南京三江师范学堂等一大批学校开设了日语翻译课程,教学任务大多由日本教习承担,这不但加快了本土日语翻译人才的培养速度,而且保证了翻译人才的培养质量。

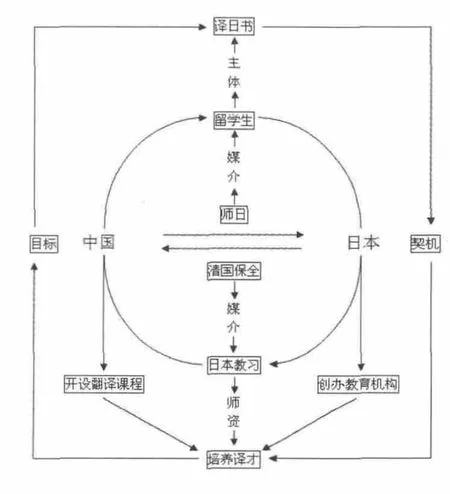

综上所述,笔者制作如下图表,以供参考:

五、结语

甲午一战使清政府深刻地意识到,转轨之举似箭在弦,师日之路势在必行。《马关条约》签订后,清政府背负巨额债务,使得本已岌岌可危的财政状况雪上加霜,而突破华夷观念的痼疾与社会旧体制的藩篱又迫在眉睫。在此背景下,比之于取法西洋,以日为师更为高效、理性、务实,也更易缓解燃眉之急。然而,清政府长期轻视日本,忽视日语翻译人才的培养,致使转西为日的初期,日文中译的事业举步维艰。作为突破语言障碍的关键一环,日语翻译人才的培养刻不容缓。清政府选派赴日留学生,聘请日本教习来华,这在一定程度上缓解了日语翻译人才的紧缺。虽然引进日本教习的政策在中国仅存十余年,但是就其对中国早期日语翻译人才的培养而言,有着不可磨灭的功绩。此外,清政府在制度上的支持和保障激励了一批国内有志青年从事日语翻译,加速了日语翻译人才的培养,提升了日语翻译人才的政治和社会地位。可以说,甲午战争拉开了中国通过日文翻译西学的序幕,近代中国日语翻译人才的培养模式渐入正轨,培养机制始具雏形。

[1] 陈福康.2010.中国译学史[M].上海:上海人民出版社.

[2] 陈景磐 陈学恂.1997.清代后期教育论著选(下册)[M].北京:人民出版社.

[3] 冯桂芬.2002.校邠庐抗议[M].上海:上海书店出版社.

[4] 冯君. 2011.从申报舆论透视马关条约签订前后的国民心态[J].江西师范大学学报(哲学社会科学版),(5):128-131.

[5] 金振吉.1992.东北亚经济圈与中国的选择[M].北京:中共中央党校出版社.

[6] 康有为.1992.康有为全集(3) [M].上海:上海古籍出版社.

[7] 梁启超.1936.饮冰室合集·文集(第二集)[M].北京:中华书局.

[8] 罗森著 钟叔河主编.1985.走向世界丛书:日本日记[M].长沙:岳麓书社.

[9] 李喜所. 1982.清末留日学生人数小考[J].文史哲,(3) :28-30.

[10] 舒新城.1981.中国近代教育史资料(下册)[M].北京:人民教育出版社.

[11] 实藤惠秀.1983.谭汝谦 林启彦译.中国人留学日本史[M].北京:三联书店出版社.

[12] 中国史学会.1957.中国近代史资料丛刊·戊戌变法(三)[M].上海:上海人民出版社.

[13] 张廷茂 汤后虎. 2006.明末至清前期负责同欧洲国家交往的“通事”[J].贵州文史丛刊,(1):12-16.

[14] 张之洞著 李忠兴评注.1998.劝学篇[M].郑州:中州古籍出版社.