伪满洲国时期大内隆雄文学翻译活动研究

2014-04-24祝然

祝 然

(大连外国语大学 软件学院,辽宁 大连 116044)

大内隆雄,原名山口慎一①,是活跃于伪满地区的著名日本翻译家、评论家。他14岁时随家人来到伪满洲国,就读于长春商业学院。毕业后,作为“满铁”派遣留学生,他以第一名的成绩考入上海东亚同文学院商务科,并在1929年毕业后进入“满铁”工作。并先后在情报科、调查科、弘报科等部门就职。由于在校期间就已经积极参加学生运动,工作后的大内隆雄同样对于左翼运动抱有浓厚的兴趣,并在报刊杂志上发表了大量含有左翼言论的时政报道及评论。凭借出众的文笔,大内隆雄曾在1932年被晋升为《满洲评论》主编,遗憾的是,同年末他便因为左翼事件被捕,并于1933年被“满铁”解雇回到东京。

回国居住一年后,大内隆雄在1934年再次来到伪满洲国,这次他就职于一间炼乳公司在奉天(今沈阳)开设的办事处。1935年,他在自己的“故乡新京(今长春)”再度开始文学活动,创作并发表了《有关满人作家》等一系列评论性文章及译作。与之前相比,这一阶段的大内隆雄在题材选择上已经发生了很大的变化,他将创作、翻译的重心由时事政治转向了文学领域,成为伪满洲国文学活动——特别是文学翻译活动中的骨干分子。据日本学者冈田英树(1984)统计,在“伪满”时期日译“满洲”中国作家的作品中(包括文学类及政治类)能辨明翻译者名字的有142篇,其中经由大内隆雄翻译的作品便已达到110篇。因此,对于大内隆雄文学翻译的选材特点及译作影响进行研究,不但能够分析、总结大内隆雄自身的翻译选择倾向,还能够在相当大的程度上反映出伪满洲国时期日译“满洲”中国作家文学作品的特点,以及当时整个社会的意识形态动向。

一、选译作家及作品特点

从选译作家的分布特点来看,大内隆雄的选择分布比较广泛:笔者目前收集到大内隆雄在1935至1945年十年时间里翻译出的小说作品43篇,单行本五部。其中古丁四篇(部)、小松五篇、疑迟七篇、田兵两篇、远犀一篇、何醴征一篇、今明一篇、盘古一篇、辽丁一篇、爵青六篇(部)、石军三篇(部)、巴宁一篇、吴瑛一篇、戈禾一篇、王秋萤一篇、关沫南一篇、山丁三部、刘汉一篇、但娣一篇、牧穆中一篇。其中古丁、迟疑、爵青、小松属于《明明》、《艺文志》同人作家群;王秋萤、山丁、戈禾、吴瑛、但娣等人属于《文选》、《文丛》同人作家群;田兵、石军属于《作风》同人作家群;关沫南属于哈尔滨左翼作家群。这些作家基本涵盖了当时伪满洲国的主要作家群体,在地域上也覆盖了奉天(今沈阳)、新京(今长春)以及哈尔滨等地,十分具有全面性。

但若从选译作品的分布特点来看,大内隆雄的选择则存在比较明显的偏重性:上述43篇作品中有22篇(部)来自《明明》、《艺文志》同人作家群——这是一个活跃于伪满洲国“首都”新京(今长春)的作家群体,以古丁为中心展开文学活动。这些作家的身份背景政治味道十足,他们大都就职于伪满洲国政府机关,并且几乎全部参加了“满洲文话会”以及后来的“满洲文艺家协会”,与在“满”日本人之间存在着比较密切的往来关系。当时的大内隆雄正好在新京(今长春)工作,由于业务需要他经常会接触到《艺文志》的同人作家,在翻译作品时首先考虑《艺文志》同人的作品便成为情理之中的事情。

当然,地域优势只能算是浅层因素,当时的社会背景以及所译作品的具体内容才是导致大内隆雄做出如此选择的深层依据。在1936至1939年间,身处伪满洲国的日本作家群体曾就“满洲文学”的属性、任务、发展方向等方面进行过热火朝天的讨论,由于意见不同而付诸笔战者大有人在。大内隆雄也积极地参与到这场“大讨论”之中,与其他多数日本作家不同,他通常将视角放在当时的“满人”作家,也就是身处伪满洲国的中国作家身上。他曾明确指出,日本人在议论伪满洲国文学时“完全忽视了满人的文学,或者不恰当地过低评价了满洲文学。”(转自冈田英树,2001:240)持有相同观点的日本作家还有青木实、加纳三郎等人,在他们眼中,所谓“满洲文学”,应该是与居住在伪满洲国的各个民族都有关系的作品集合,任何一个民族的文学都是不可或缺的。也正是基于这一层因素,大内隆雄选择大批量地翻译、介绍“满人”作家的作品,希望以此协助“在满”日本作家、民众更加全面、深入地了解“满人”的文学世界,从而实现真正意义上的“五族和谐”。

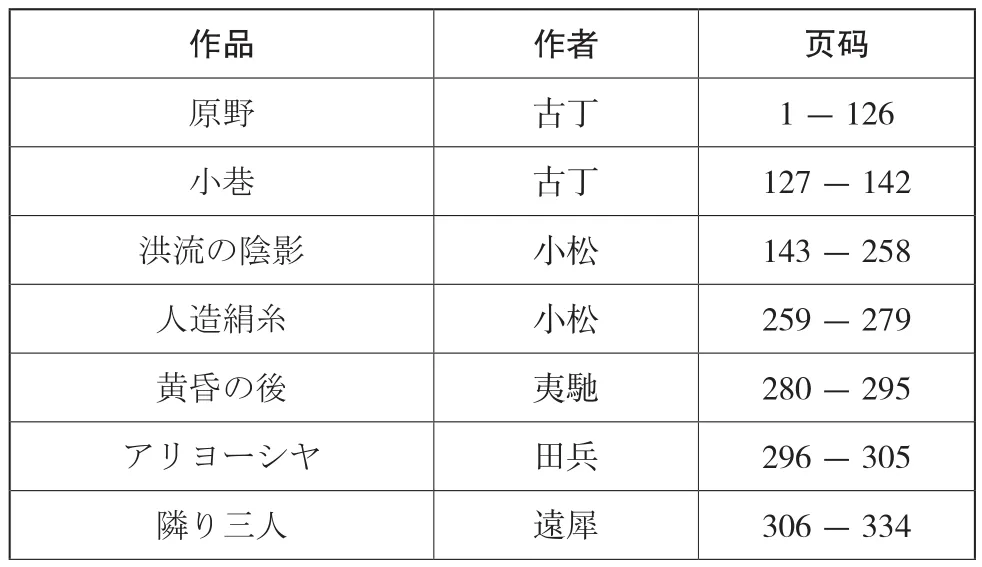

1939年,大内隆雄翻译并出版了“满人”作家小说集《原野》。作品集中共收录古丁、小松等作家的12篇作品,在当时的伪满洲国引起了强烈的反响。很多学者认为,正是《原野》这部小说集让日本作家意识到了“满人”作家群体的存在,“满人”作家的作品由此开始得到整个社会的注意,所录作品情况如下(大内隆雄,1939a:目录页):

作品 作者 页码原野 古丁 1-126小巷 古丁 127-142洪流の陰影 小松 143-258人造絹糸 小松 259-279黄昏の後 夷馳 280-295アリヨーシヤ 田兵 296-305隣り三人 遠犀 306-334

(续表)

可见,大内隆雄在作品集中收录的作家基本上能够代表伪满洲国中国文学的各个流派,所译作品也都基本上是当时比较具有影响力的作品。随后出版的第二部“满人”作家选集《蒲公英》②大体走了相同路线。1942年及1944年川端康成等人编集《满洲各民族创作选集一、二》时,大内隆雄分别提供了山丁、爵青以及小松、疑迟、牧穆中等人的作品。不仅如此,他还在1944年编译出版了《现代满洲女流作家短篇选集》,对伪满洲国的女性“满人”作家及其作品进行了翻译、介绍。

值得注意的是,大内隆雄对于这些作家和作品并未采取盲目推崇的态度,他站在比较客观的角度对其进行了详细的分析与评论。比如提到生活在伪满洲国农村的作家何醴征时,大内隆雄(1939b:40)曾经写道:“他的作品虽不那样好,但却活生生地把满洲农村的实相如实地描绘出来了。他在这里,把中国人的民族特性如实地表达出来了,这点是引人入胜的。”这段简洁的评述有批评也有赞同,可以看出大内隆雄虽然不太认可何醴征的文学功底,却对作家写实主义的创作手法给予了充分的肯定。在他眼中,与日本作家过度“理想化”、“浪漫化”的作品相比,何醴征等作家的写实主义作品才是最值得提倡的。因为这类作品能够如实地表达“满洲”各民族的“民族特性”,能够充分地体现“满洲文学”的社会意义与文学价值。

除了结集出版之外,大内隆雄还单独翻译了很多作品,并为几位作家编辑出版了个人作品集单行本。此时他的选择开始耐人寻味——通过之前两部作品选集的出版,“满人”作家的作品已经基本上得到了伪满洲国各界的认识。因此,在《原野》、《蒲公英》之后的翻译活动中,大内隆雄的选择开始逐渐显示出清晰的针对性与目的性,这一时期的作品大致可以分为三类:

第一类,大东亚文学者大会代表作品。

大东亚文学者大会于1942年至1944年间共召开过三次会议,“满人”作家古丁、小松、爵青、石军等人都是参加会议的伪满洲国代表。大内隆雄选择他们的作品进行翻译原因不言自明,因为这些作品势必会对所谓“大东亚共荣精神”的“弘扬”起到一定的推进作用。同时,对于这部分作品的译介也是促进“满人”作家积极向“大东亚共荣精神”靠拢的有效手段。

第二类,大东亚文学奖获奖作品。

1943年,第一届大东亚文学奖的次奖(正奖空缺)颁给了爵青和石军等人,大内隆雄在1944年翻译的《沃土》正是石军的获奖作品。他的选择不但充分认可了《沃土》在文学性以及艺术性上所取得的成就,还从翻译文学的角度对于大东亚文学者大会给予了积极的支持,协助该组织尽快地将获奖“满人”作品译介给日本读者,从而实现日、“满”两国作家、读者之间的及时了解与交流。

第三类,“异色”作家的作品。

在这一阶段,大内隆雄还翻译了山丁(《绿色的谷》)及关沫南(《两船家》)的作品。山丁和关沫南原为哈尔滨左翼文学作家,在“哈尔滨左翼文学事件”之后两人的创作风格都在一定程度上发生了改变。但是,他们的作品在当时的伪满洲国文学中却依旧显得有些格格不入——虽然同一时期的作品大都以描绘当时社会的“暗”为中心,这两个人的作品却并未仅仅停留在对于“暗”的展示与悲叹上,他们总是会或多或少地展现出一些反抗的意味,成为当时文坛的一抹异色。有人曾对大内隆雄选择翻译这样的作品而感到不解,但若从他自身的政治背景来看,这个问题其实并不复杂:大内隆雄曾是共产党员,早年在上海求学时便已经积极参加学生运动。1932年被捕后,他虽然最终成为转向作家,但是左翼思想的深刻影响还有相当一部分依旧残留在他后期的文学创作以及翻译活动中,这种译者自身业已习惯的意识形态致使他更愿意选择那些真实描写“满人”悲苦生活的作品进行翻译介绍。

的确,大内隆雄身为共产党员时的共产主义理念不容置疑,他在转向后仍会在有意无意间体现出某些左翼思想和人道主义情绪也是显而易见的。但是,“日本殖民者”这一身份却使得他在针对伪满洲国的诸多认识上从一开始就站在了与中国作家、东北人民截然相对的位置上:比如对于“九一八事变”,在他看来那是“一场特殊的变革”,是“为了人类的巨变”而进行的一场“文化革命”(转自冈田英树,2001:234)。以及后来在《艺文指导纲要》出台后,他更是明确提出“满人”作家的写实创作“如果是‘平庸的’写实主义就很难持久了。换言之,这里期望建设性的写实主义。现在,在“满洲国”最有必要的是正确地把握现实,以崇高的理想为基础制定周密的计划,而且我认为实践这个计划要有热情和坚强的意志。”(转自冈田英树,2001:242)在此,中国作家对于社会现实的描写被视为“平庸的写实主义”并遭到大内隆雄的摒弃,他的文学中心也已经彻底转向“崇高的理想”——即所谓“大东亚文学”之上。简言之,大内隆雄的进步性仅仅体现在他的某些政治观念上,但是,当问题上升到民族、人类的高度时,他却自始至终都没能跳出日本殖民者的身份,当阶级意识遭遇民族矛盾,两者间的冲突终究无法实现弥合,殖民者大内隆雄恐怕永远都无法从根本意义上得到中国作家与人民的认同。

二、译作影响

由于大内隆雄所译文学作品的数量已经达到伪满洲国时期日译“满人”作品总数的三分之二以上,因此,对于大多数不懂汉语的日本人而言,他们对于“满人”作家作品的认识大都基于大内隆雄的译作而生。如果说古丁、山丁、小松等人创作出了伪满洲国时期的中国文学,那么,日本人心中的“满人”文学则由大内隆雄一句句翻译并构建而成。倘若抛去民族与政治的意义不谈,单在文化交流的层面将大内隆雄定义为伪满洲国时期“日满”文化交流的功臣也毫不为过。但是,文化并不孤立,它的存在必须依托于民族、政治等社会历史性因素,在属性上亦存在正义与非正义之说。因此,大内隆雄虽然在“日满”文化交流中立下了汗马功劳,他的一系列辛苦努力却终究都是日本文化殖民活动中的一环,具有不可否定的侵略意味,给伪满洲国文学带来了颇具复杂性以及后续性的影响。以下将从三个方面对于大内隆雄的译作影响进行具体论述。

首先,译作对于伪满洲国中国作家的影响。

大内隆雄在发表译作时通常会采用三种方法:单篇发表于某一报刊(多为短篇)、连载于某一报刊(多为中长篇)、短篇结集或单部长篇出版单行本。由于报刊的出版周期通常比较短,因此,日伪政府对于报刊的审查工作往往存在一定程度上的滞后性。借助这一有利因素,有一部分不是“十分露骨”地描写伪满洲国黑暗现实的译作得到发表。但是,一旦这类作品被日伪政府的审查机关发现,轻者会被勒令停止刊载,重者则有作者自身被捕入狱的危险。比如秋萤曾于1940年在《文选》第二辑上发表了小说《矿坑》,这是一部“以日本帝国主义盘踞掠夺下的某大矿区为背景,描写出被奴役被损害的矿工,一家人所遭遇的悲苦命运”(王秋萤,1984:131)的作品。对于这部小说,“当时日本人评论家大内隆雄曾在日文报刊上做过简短介绍,指出在当时的日伪统治下‘他(指作者)不能露骨地写出来,但他有悲愤,他有抗议,他有控诉……’以后这篇作品,曾经大内隆雄译成日文,刊于《满蒙》月刊,尽管译者认为写得不太‘露骨’,但未待全文刊完,仅刊出一期,便遭到日本检察机关的查禁,不准连载。”(王秋萤,1984:131)也许在大内隆雄看来,这是一篇既真实又不“十分露骨”的作品,但是,既然小说里面有“悲愤”、“抗议”以及“控诉”,那么,这部作品断然不可能符合伪满洲国所宣扬的“五族和谐”,更不会平安无事地连载至结尾。

日伪政府对于这部小说的处理没有仅仅停留在“查禁”阶段,宪兵们开始进一步追查作者秋萤的具体情况。为了躲避追捕,秋萤在1944年不得已逃至上海,后因旅费用尽返回奉天(今沈阳),于1945年日本投降前夕被捕入狱。

与秋萤有着类似命运的还有作家关沫南。1941年12月,关沫南因为“哈尔滨左翼文学事件”被捕入狱,第二年,他的小说《两船家》发表于《新满洲》杂志第四卷第三期,并于1943年5月被大内隆雄翻译成日文发表在第十卷第五期的《观光东亚》杂志上。他的这篇作品和之前被藤田菱花译成日语的《某城某夜》成为他在狱中受审时的主要罪证之一,反复被宪兵队提及案头。

山丁在创作长篇小说《绿色的谷》时可谓是一波三折。这部作品自1942年5月起连载于《大同报》,刊出八天后大内隆雄的译作便开始在《哈尔滨日日新闻》上面连载——这种情况对山丁随后的创作产生了很大的影响,比如小说中日本姑娘“美子”的登场就是这种影响最直接的产物:“我要写的是绿林英雄,但既然日本读者也在读,就得让日本人也出场,这就有了美子的出现。但在原案中,是没有这个人物的。”(转自王越 孙中田,2013:28)然而,即便山丁如此倍加小心地设计《绿色的谷》的故事情节,即便大内隆雄在翻译到敏感字句时选择用空字来处理,山丁最终还是遭受到伪满政府以及宪兵队的监视,并在1943年被迫逃至北平。

由于类似事件屡次发生,中国作家不得不开始怀疑大内隆雄就是日本政府安插在伪满洲国的文化特务。这种怀疑并非空穴来风,大内隆雄曾于1932年因左翼事件被捕回国,而对于回国后的具体情况他却总是以含混的语言一带而过。再度来到伪满洲国的大内隆雄不再以时事评论报道为重心,他开始将自己的精力投入到文学作品的翻译工作中。基于他这种“转向”的身份,人们纷纷开始怀疑他在日本国内接受了特务任务,加之宪兵队在进行审讯时手中常常拿的就是大内隆雄所翻译的作品,这使得人们对于他的怀疑显得更加有理有据,并且大都因为他的译介而产生深深的不安。比如山丁(1987:226-227)在谈及《绿色的谷》时就曾说过:“这部小说,先在长春《大同报夕刊》上逐日连载,发表两章以后,它被日本译者大内隆雄译成日文,在《哈尔滨日日新闻》上连载。译者事先没有和我联系,也没打招呼,对我的创作情绪是有影响的。首先,他影响到我对日译者产生疑惧和不安,精神上承受一种外来的压力;其次,它影响到我创作构思的层次和深度。”秋萤也曾说过“当时日本学者大内隆雄翻译我们的作品最多,一时传言他是文化特务。翻译我们的作品是向日本特务机关提供情报。”(转自冈田英树,2001:247)

大内隆雄到底是否为文化特务如今已很难考证,但他的译作带给当时中国作家的影响却在历史的进程中留下了清晰的印记。日伪政府对于文化内容的审查和控制已然达到了令人恐怖的地步,大内隆雄的翻译则无异于给这种高压统治增添了相当便捷的手段,这使得中国作家在进行创作时不得不加倍小心翼翼。然而,在这种如履薄冰般的心境下他们又怎么能够创作出优秀的作品呢——这大概是大内隆雄带给伪满洲国中国作家最负面的影响吧。

遗憾的是,类似负面的影响并没有随着战争的结束而结束。解放后,这些曾经活跃于伪满洲国地区的中国作家被带上了“伪满作家”、“汉奸文人”的帽子,毫不考据他们在那段时间里究竟创作了一些什么样的作品,只是因为他们曾经生活在那里、创作在那里便被“一视同仁”地归到了为日伪政府服务的汉奸行列中。特别是那些作品曾经被大内隆雄翻译介绍给日本人的中国作家,大内隆雄的译作更是成为他们讨好日伪政府的主要罪证,以至于在很长一段时间里他们都无法得到整个社会的正视。直到历史的脚步迈进二十世纪八十年代,人们才开始重新审视那段历史,对于这些作家的评价、研究才开始逐步转向客观、公正。对于应该如何认识在这段历史中所产生的文学作品,下述观点颇具见地——“敌人来临时,我们可以满足于对那时产生的作品作泾渭分明的思想倾向的评说;当敌人占领并在此建立了一套完整的统治系统后,那种泾渭分明的评说就失效了,对这时产生的作品要仔细端详,在相互缠绕中厘清作者的思路。”(刘晓丽,2005:105)因此,对于特定历史条件下的文学作品,采用所谓“泾渭分明”的研究方式是不够客观的,因为这部分作品通常承载着十分复杂的社会背景,必须具体问题具体分析,绝对不能一概而论。

其次,译作对于伪满洲国日本作家的影响。

二十世纪三十年代后半期,在伪满洲国的日本作家中间曾经掀起过一场有关“满洲文学”性质及意义的论战。在这场论战中,日本作家普遍认为“满人”作家的水平还远远不够,“满人文学”急需日本人来指点。比如金崎利光(1938:51)曾在《满洲文学的特有性》中指出:“现在提到满洲文学的时候通常限定于邦人(即日本人,笔者注)文学,但在将来,满洲人的文学也是必须要加到这个名称之下的。虽然已有一部分满洲人的作品发表,但那也仅是一部分人的作品,满洲人的文学作品要想上升到文学问题的水准面还需要数十年的时间。”城小碓(1938:27)在《满洲文学的精神》中也认为所谓“满洲文学”在“思想上的问题另当别论,如果从地理气候的角度出发则与俄国文学接近,如果单纯地从人口来讲与支那文学接近,如果从指导性的位置来讲的话则无须质疑是必须同日本文学接近的……”大内隆雄的译作使这些日本作家有了亲自去阅读“满人”作家作品的可能,也使他们意识到伪满洲国其实并不是一个文学的荒原,“满人”作家同样能够创作出优秀的文学作品。但是这些作品却并没有使日本作家放下居高临下的态度,他们开始从作品内容的角度出发,指责“满人”作家的作品过于“阴暗”、“晦涩”。最初大内隆雄还对这种指责进行反驳,认为描写社会现实正是“满洲文学”的意义之所在。后来,随着太平洋战争的爆发,大内隆雄的态度也开始产生转变,他指出“满人”作家的作品“文艺形式虽说不错,但停滞于阴沉的现实主义手法者很多,整体上是寂寥空泛。最近虽有部分表示出向新阶段的飞跃,但一般地讲还是有志者居多。”(转自冈田英树,2001:242)至此,大内隆雄将自己也提升到了和其他日本作家同样的“高度”,开始对“满人”作家进行指导、说教。

第三,译作对于伪满洲国文学整体的影响。

有关伪满洲国文学的定义长期以来一直十分模糊,中国作家提及这个概念时通常只会涉及到中国作家自身的作品,认为这一时期的文学是中国北方文学的组成部分;与之相对,日本作家则往往只会提及当时日本作家的作品,认为它是昭和文学的海外延伸,属于典型的“外地”文学。——大内隆雄的日译作品与同时期中国作家的汉译作品一同构成了伪满洲国文学的第三道风景:伪满洲国时期的翻译文学。伪满洲国自身复杂纠结的殖民地身份、生活在伪满洲国地区的各个民族在种类上的多样性、中日两种语言之间久远的历史渊源以及当时所谓“和谐语”的昙花一现……种种因素都使得这一时期的翻译文学成为中日两国翻译文学史中独具特色的典型,倘若说中日两国作家对于伪满洲国文学的定义尚处于相互否认的两级,那么大内隆雄的译作——特别是其中占据绝大多数的文学翻译则无异于架设在这两级之间的一座桥梁,在这两种定义之间催生出交流弥合的可能,这也正是大内隆雄的文学翻译活动带给伪满洲国文学最具积极意义的一个影响。

1946年,大内隆雄回到了自己的故乡福冈县柳川,先后在市政府以及图书馆工作,晚年的他还曾担任过绿之丘学园短大的英语讲师。归国后的大内隆雄依旧对中国以及中国文学十分关心,他将自己生活了二十五年的中国称为“第二祖国”,怀念之情溢于言表。虽然归国后的大内隆雄很少再发表作品,但是他在日本文学史——尤其是日本殖民文学史中所占据的重要地位却未发生任何改变,因为他完成于伪满洲国时期的一百多篇译作早已成为构建彼时翻译文学体系的中坚群体,这些译作不但在当时极大地促进了日本文化殖民的发展,更因其复杂的后续作用带给今日之研究者以无尽的反思。

注释:

① 除大内隆雄外,他还使用过矢间恒耀、徐晃阳、大藤巍等笔名。

② 大内隆雄. 1940.蒲公英—满人作家小说集第二集[M].東京:三和書房.

[1] 大内隆雄.1939a.原野—满人作家小说集第一集[M].東京:三和書房.

[2] 大内隆雄.1939b.最近の満人文学[A]. 満洲文話会.満洲文芸年鑑(第三輯)[C].大連:満洲文話会.

[3] 岡田英樹.1984.「満州国」における「文化交流」の実態[J].外国文学研究,(7):81-98.

[4] 金崎利光.1938.満洲文学の特有性[A]. 満蒙評論社.満洲文芸年鑑(第二輯)[C].大連:満蒙評論社.

[5] 城小碓.1938.満洲文学の精神[A]. 満蒙評論社.満洲文芸年鑑(第二輯)[C].大連:満蒙評論社.

[6] 冈田英树著.靳丛林译.2001.伪满洲文学[M] .长春:吉林大学出版社.

[7] 刘晓丽.2005.《艺文志》杂志与伪满洲国时期的文学[J] .求是学刊,(6):101-105.

[8] 山丁.1987.绿色的谷[M] .沈阳:春风文艺出版社.

[9] 王秋萤.1984.东北沦陷时期文学概况(2)[A]. 辽宁社会科学院文学研究所.东北现代文学史料(第六辑)[C].沈阳:辽宁社会科学院文学研究所.

[10] 王越 孙中田.2013.梁山丁《绿色的谷》版本比较研究[J].外国问题研究,(1):25-30.