北大赖大贤:延揽人才表群伦 蔡元培的留欧故事之留法篇(十一)

2014-04-22叶隽

叶 隽

北大赖大贤:延揽人才表群伦 蔡元培的留欧故事之留法篇(十一)

叶 隽

蔡元培在法国期间,一方面主要是举家留学,另一方面则适度参与华法教育会的事务。当初他之所以离开中国,是因为有一个大的背景,这就是袁世凯的专权和国民党的分裂。那么,现在形势已经变了,不但是变了,而且是大变,袁世凯固然因了皇帝梦而身败名裂,国民党也逐渐成为一种强势的政治力量。那么这样一种局势的变化,对于远在万里之外的蔡元培,会有影响吗?如果国家的发展需要蔡元培这样的人物效力,以他悠闲淡泊的态度、本心向学的取向,愿意放弃自己求知生活的宁静而毅然归国吗?或者,对蔡元培来说,仍有一颗不灭的事功之心?

果然,到了1916年的时候,情况就已经大变了。因为1915年袁世凯闹洪宪复辟,只做成了83天的皇帝梦,然后就迅速地成为历史的“明日黄花”了。北洋军阀系统也历经了一个重组的过程,最后的妥协结果是黎元洪出任了大总统。

当时的北京政府教育总长是范源廉,他当初曾应蔡元培的邀请而出任首任教育部的副总长,彼此都是觉得志气相投的朋友。所以,这个时候他拍出一份电报给蔡元培,是由中国驻法公使馆转的,这是有讲究的,因为这明显表明的是通过正式的政治途径送达的,是有官方性质的。电报是这样说的:

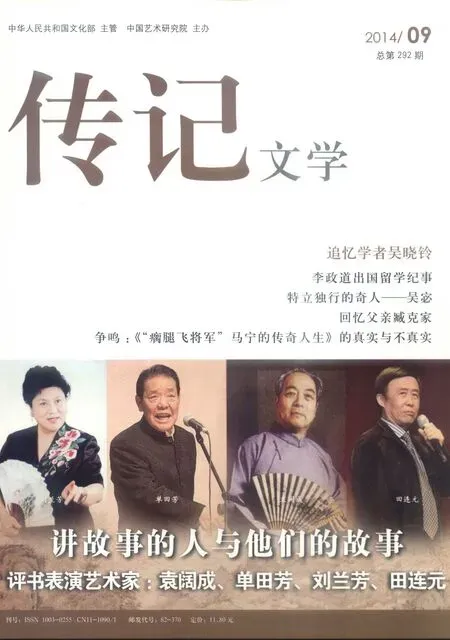

国势渐平,教育宜急。现以首都最高学府,尤赖大贤主宰,师表群伦。海内人士,咸深景仰。用特专电敦请我公担任北京大学校长一席,务祈鉴允,早日归国,以慰瞻望。启行在即,先祈电告。

蔡元培

这段电文出自当时的教育部长手笔,大家可以看到其中的奥妙。但无论其中玄机如何,基本意思是很清楚的,对蔡元培的人望品格表示充分肯定和推重,并诚邀其归国执掌北京大学。面对这份电报,蔡元培犯犹豫了,他显然不是那种贪图爵位、看重功名利禄的人,可作为兼具前清背景和革命元勋的他,当然也知道作为京都最高学府的重要作用,当初袁世凯虽对他优礼有加,但仍坚决不同意由他执掌北大,就可见一斑。终于,蔡元培决定返回,所谓“以整理故都之学府,引为吾人共同之责任”,当时友人颇多不赞成他出任北大校长,认为北大腐败,不必去趟此混水。多数国民党人(老同盟会员)采不以为然的态度,马君武固然是坚决反对,汪精卫、吴稚晖亦持保留态度。在这种情况下,有两人之观点甚为重要。作为国民党领袖的孙中山则卓见独具,认为北方需要传播革命思想,而如蔡元培这样的老同志去帝王之都的北京主持全国教育,很是必要。但蔡元培则是“明知山有虎,偏向虎山行”,既然知道北大腐败,更应进去整顿。他说:“觉北京大学虽声名狼藉,然改良之策,未尝不可一试,故允为担任。”后来还说“我不入地狱谁入地狱”以表明自己之决心。他在致汪精卫函中说:

吾人苟切实从教育着手,未尝不可使吾国转危为安。而在国外所经营之教育,又似不及在国内之切实。弟之所以迟迟不进京、欲不任大学校长,而卒于任之者,亦以此。昔普鲁士受拿破仑蹂躏时,大学教授菲希脱为数次爱国主义之演说,改良大学教育,卒有以救普之亡,而德意志统一之盛业(普之胜法,群归功于小学教员;然所以有此等小学教员者,高等教育之力也),亦发端于此。

在这里,我们不但看到蔡元培坦承其心路历程,而且德国资源被有效地自然加以利用,成为他考量历史、选择方向、确定位置的一个重要参照系。蔡元培是有一个相当明确的“教育国家”理念的,就是说在他看来,以教育为基本框架建构一个理想的国家基础和结构,这一点至关重要。所以,无论是此时的“明知山有虎,偏向虎山行”,还是日后在国民党统一中国之后的试行法国大学区制,都充满了这样一种理想情绪的内在张力。

蔡元培既然已有归国出任北大校长之心,曾在官场历练多年的他,自然知道这其中可能蕴含的陷阱,他会赤手空拳的上任北大吗?他该怎样理解作为一校之长的责任,并且在实践层面予以实施呢?

蔡元培1916年决定接受时任教育总长的范源濂邀约出长北大之际,首先就是在自家留居的法国寻觅人才与同志。他此期联络的朋友,却多半具有留法背景,相对吴、汪的消极态度,李石曾算是回应较为积极的。据李氏自己回忆说:

蔡孑民先生在将决定就北京大学校长之际,其时蔡居法之南部,我居香湖,孑公特至相访,约偕往北大以整理故都之学府,引为吾人共同之责任,并盼稚老亦往云云;我曾局部接受蔡先生之约,稚老则始终立在更为超然的地位……

所以,我们可以看到,即便是最称知己的朋友,对同一件事的态度也有异,吴稚晖显然是超然不趋的;而李石曾无疑更为积极,他之入北大,乃是作为蔡元培礼贤下士邀约来的留法高贤而出现在北大场域的。这一背景,应当值得关注。而日后蔡元培又邀请陈独秀、胡适之,使留日、留美与留法的学人代表并聚于北大场域,应该说是相当高明的。不过,相对后者联袂,借助《新青年》的巨大号召力,而形成的新文化运动的双子星座格局;以李石曾为代表的留法系看似相对薄弱,但考其实际,也未必尽然,李石曾与蔡元培毕竟相交甚久,虽然日后在教育场域主导权上不乏矛盾,但仍属君子之争,他们对留法教育活动的推动,尤其是勤工俭学运动的规模形成,无论其得失如何,都是值得充分肯定的。不过,我想特别表彰的,仍是蔡元培作为大学校长的“观念大度”与“立场鲜明”。

1917年1月4日,蔡元培到北大视事,发布就职通告。1月9日,北大开学,蔡元培亲临,做了一篇言简意赅、要言不烦,然而却撼动北大根本的演讲,这就是那篇赫赫有名的《就任北京大学校长之演说》。开篇就谈自己因民初长教育部而与北大发生关系,顺理成章地谈到自己作为现任北大校长的三点思路,也不妨视作新官上任的“三把火”。但这三把火貌似平和,却无异使北大师生整个地“洗心革面”,重新塑造自己的生命与学术理念。第一条要求学生抱定求学之宗旨,以研究高深学问为己任。今日看来,提出这样的要求真是奇怪,学生不以求学为宗旨,来大学所为何事?却不知,在清末背景下发展起来的“京师大学堂”,原来是培养官吏的养成所。君不闻,学堂教员上课之时,需有“老爷齐步走”之类的敬喝吗?

第二条是“砥砺德行”,同样是有感而发。在儒家的三不朽标准中,“太上有立德,其次有立功,其次有立言”。德行之修,本是最重之事。蔡元培虽有留洋经历,但从本质上来说,仍是不折不扣的传统教育教化之人。所以,他会特别强调对于德行的砥砺,这一对于自我的要求又与“敬爱师友”的外在约束紧密相连。

黎元洪签发的任命蔡元培为北京大学校长的任命状

第三条为“敬爱师友”。这一具有人性化的思路,与蔡元培之为人大有关系。所谓“蔡(元培)先生就是蔡先生,这是北大同人的共感。言下之意,似乎含有无限的爱戴及尊敬,也似乎说天下没有第二个蔡先生。别人尽管可有长短处,但对于蔡先生,大家一致,再没有什么可说的。” 这在人言人殊的中国,真是孔子以下有几人可当之?那么,我们要问,为什么蔡元培能具有如此非同寻常的人格感召力呢?当时就有人指出“蔡氏本以前清名翰林,游学法德各国。新旧学识,俱极精深。政府畀以斯席,可称得人”。这里道出了蔡氏声望高的一个根本原因,即资历问题,他既是前清的名翰林,又是后来的留学生,一身而兼有新旧两种身份,所以“新旧两派人物都对蔡先生青目相加”。但在资历而外,蔡氏的人格力量更为重要。当年的蔡氏学生、日后的学问大家如此概括蔡氏的人格风范:“他(指蔡元培)所以得到学生们的爱戴,完全是人格的感召。道学家们讲究‘气象’……如程颐……说程颢‘纯粹如真金,温润如良玉,宽而有制,和而不流。……视其色,其接物也如春阳之温;听其言,其入人也如时雨之润。胸怀洞然,彻视无间;测其蕴,则浩乎若沧溟之无际;极其德,美言盖不足以形容’。这几句话,对于蔡元培完全适用。” 由西方(具体说是德国)引来现代大学制度,并使之在封建传统浓厚的北大生根发芽、开花结果,不仅是因为“天时地利”,更在于“人和”的重要。没有蔡元培这样集学养、人格、治事能力于一身的学术领袖,也同样不可能有中国现代大学制度构建的良好开端。

总结经验、清理思路、表明立场,对于一个场域领袖而言,固然非常重要;但事功毕竟不是纸上谈兵的事情,在现实中操作,获得足够的人脉,尤其是能驱动权力的官场人脉,当然很重要。但做大学校长,仅仅是有弄权的本领,那还远是不够的。对于北京大学这样可以引领举国风向的大学来说,校长的胸怀、气度和策略,其影响之大可以想见,而其实际上的作用也是可圈可点。那么,我们要追问的是,蔡元培究竟在何种程度上意识到了这种作用?又通过何种方法来实现其北大校长任上的“为万世范”,竟使得后世之人不断慨叹,“世上已无蔡元培”?

蔡元培书法

且不说当初出任教育总长的半年光景,就是北大校长的十年间,真正在其任上履行职责的不过半数。作为北大校长的蔡元培虽然名声显赫,但究其实际,比起外国大学校长动辄半生的年限,在任的时间其实并不长。这不但和艾略特长校哈佛垂四十年没法相比,就是和张伯苓在南开、李登辉在复旦,也都不称,可是日后北大人提起“蔡校长”来,却是异口同声的那种尊敬和缅怀。这样的年限与这样的功名,真是让人感慨;但如果你想想,洪堡担任普鲁士内政部教育司司长也就不过一年余的时间,但世人却将德国柏林大学的创办和现代大学建立这样的丰功伟绩归功于他,也就不难理解事功、克里斯玛和年限,未必都成正比的。还是来看看蔡校长素来看重的开学演说,1918年9月20日,蔡元培在北大做开学式演说词。沙滩红楼,气象一新。当初蔡氏做就职演说,标举“学术本位”、“砥砺德行”、“尊敬师友”诸点,与以前之传统教育迥然有异。从旧体制中熏陶出来的学生,一接触到蔡先生的新思路,必然产生极大的撞击。从1916年底出任校长的就职演说,到此时的开学演说,其意义自然有所不同。这篇短短的演说词,可以看作是蔡氏应变的一个例证。1918年9月20日,蔡氏掌校也就一年半的时间。然而,一个新校长,他的政绩和水平,通过一年半的时间,也大致差不多得到了足够的印证。其实,蔡氏自己的表述,已做了很好的阐释:“一年以来,于英语外,兼提倡发法、德、俄、意等国语,及世界语;于旧文学外,兼提倡本国近世文学,及世界新文学……”且不论其后来说的对理科的强调,只说这语言与文学二事。在蔡元培时代,英语成为世界通用语言,已是不争的事实。但蔡氏仍然在英语之外,要平行开设各外国文学系,其意何在?若非是平等观念的过于张扬,那就是蔡氏办学自有其独到的家法。如果再考虑到,此时俄国已经革命而成赤色之苏联,德国已在“一战”中沦为战败国,那么蔡先生提倡多国语种并开办各外国文学系的魄力,才真的可以称之为“远见卓识”。重视外语,更强调“多元鼎立”,乃是蔡先生识见极高明处,英语之占统治地位固不待言,但仅英、美文化决不能容纳世界文明的全部;所以,蔡先生办外语系,与众不同,不是称外语系,而是直接命名为“外国文学系”,如德语,即“德国文学系”,要招收的甚至不是没有基础的学生,而是已有语言基础,能直接深造求学者。今日观之,蔡氏未免迂腐甚矣,是否能算一合格的校长恐怕也成问题。文学之列,几人问津?这就要说到第二点,蔡氏将外语列第一位,或尚可理解;将文学列第二位,似未免过于抬高文学地位;因为数理化生各基础自然科学反而等而下之了。然而,这正又是蔡氏高人一筹处,文学之道,世界新文学之提倡,与各语种外国文学之日后推行乃至建制设系,大有关联;而在注重传统的“旧文学”之外,提倡“本国近世文学”,也同样知道其在表面的“执中公允”之外,其实意有所属。文学之重要意义,不在其能为社会带来直接的效益,而往往潜藏于其潜移默化的“修养之功”。但世人大多急功近利,又有几人能见得此点?至于能在其位,而又能用其力,将如此高明的见识挥洒于头绪繁多的行政运作之中者,舍蔡先生更何人也?这也就难怪北大人为何是这般地对蔡先生五体投地了。所以杜威评价蔡元培说:“拿世界各国的大学校长来比较一下,牛津、剑桥、巴黎、柏林、哈佛、哥伦比亚等等这些校长中,在某些学科上有卓越贡献的,固不乏其人,但是,以一个校长身份,而能领导那所大学对一个民族、一个时代起到转折作用的,除蔡元培外,恐怕找不到第二个。”说到底,蔡元培有气度,有见地,能为一所大学引领风向,并通过这种风向引领一个国家、一个时代的风气,正是这样的大贤气魄,使得他能够为北大延揽人才,更为北大表率群伦。

蔡元培塑像(北大燕园)

或许,还是如有论者所感慨的,“作为北京大学‘永远的校长’,蔡元培值得不断追怀,在于其一举奠定了这所大学的基本品格。百年中国,出现过无数英雄豪杰,但要讲对于北大的深刻影响,至今没有可与蔡校长比肩者。时至今日,蔡元培之出长北大,几乎成为一个‘神话’——个人的学识才情与时代的要求竟如此配合默契,千载难求,不可复得”。而我想要强调的是,蔡元培并不是神仙,他之所以能脱颖而出,其实与那个时代的特殊语境密切相关;而更重要的启迪或许在于,其才情固然可欣赏,可学识基础同样至为关键,设若没有他留学欧洲的主动“睁眼看世界”,不仅有留德时代的“勤工俭学”,也有留法时代的“广采博收”,仅凭前清翰林的底子也还是不够的;当然反之亦然,仅靠在国外“烧牛肉”的经验,恐怕也不容易立定根基,善于采择。这正是我们重温蔡元培的留欧故事,所能给我们的启迪。当然,“条条大路通罗马”,每个人也都有自己的道路,没有榜样可以完全复制,但我们可以从他的成功中汲取有益的经验。

(完)

责任编辑/赵柔柔