“足迹遍五大洲”:浦薛凤的人生际遇

2014-04-22刘猛

刘 猛

“足迹遍五大洲”:浦薛凤的人生际遇

刘 猛

浦薛凤

知识人记日记的习惯不知从何开始的,晚清大臣张荫桓、翁同龢就在记日记了,就连题写“清华学堂”的那桐亦有日记;现代的知识人自不必说了,从胡适、王世杰到顾颉刚、吴宓、翁文灏,可谓绚烂缤纷,而且学人对自己的日记大多颇为重视,像胡适所用日记簿是当时最名贵的一种,并自道“别的钱可以省,这个钱不能省!”学人的习惯,为今天的近代史研究提供了证明力极高的史料。学人日记,只要不是公之于众之前“最好让我自己先edit(核阅)一下”,大抵都是完整的史料(其实,胡适的日记也是删,而非填)。另一方面,日记对于学人自己,也有重要意义。学术史上太多的例子证明人的记忆有限,晚年胡适便屡次谈到不记得当年很多事情了,同时谈到蒋梦麟晚年所撰《西潮》有很多事实记错了。可以看到,日记为思维提供了一个绝好的索引,昔年某日某时某事,翻检日记,一索即得。晚年撰写回忆录若有日记作为参考,写出来的东西便会更加真实,浦薛凤的回忆录便提供了这么一个活生生的例子。

晚年浦氏根据自己的日记先后撰写三本回忆录,即《太虚空里一游尘》《万里家山一梦中》《相见时难别亦难》,详述一生坎坷,勾勒时代图景,为近代史料添砖加瓦;然而详细归详细,却让人觉得繁琐冗长,不如《问学谏往录》那般的回忆录可读。浦氏一生踏遍五大洲,先后于东陆大学、浙江大学、清华大学、西南联大、中央大学、政治大学、桥港大学、圣若望大学执教鞭,以“政治五因素论”扬名学界,且得享高寿,一辈子可谓履历丰富,细细品读浦氏一生,在此长时段“历史三峡”中我们可观惊涛骇浪处浪花跌宕,厚积实力处宁静与存,从中体会那一代知识人的家国梦想。

长风破浪会有时

浦薛凤是江苏常熟人,年少聪慧,随父亲问学,接受了良好的学前教育。1914年夏,他高小毕业后,即赴南京投考北京清华学校,于11人录取名单中列第五,其后到校经复试插入中等科二年级,从北京城内“先坐人力车到西直门外车站,搭坐京张铁路之火车,只有短短一站,在清华园车站下车,再换乘人力车(因有行李)开到学校中等科后排宿舍侧门”,开始了其清华园七年的生涯。寄身于朝夕如画、吃喝全免的清华园,浦薛凤入校之初便立下一个面面俱优的志愿:在中英文写作俱佳,学分程序与课外活动均属优良之外,且欲擅长田径运动及演说辩论。早在未就学之前,浦氏就跟随其坐馆授课的父亲修习,北来清华后的“起初几年暑假,家君嘱我补读经史子集,继续练字作文,由伊亲自指导数小时”,打下了坚实的中文基础。他并于高等科二年级时浏览全唐诗一遍,选出七绝百首,用新式标点标注,题名“白话唐人七绝百首”,并请蔡元培、严鹤龄两位先生作序,由中华书局于1920年出版。在辛酉级中,其与闻一多、罗隆基、何浩若以作文见赏于教师受誉于学友。英文方面,其考取清华学校后即找寻老师补习英文,到清华后自己订阅一份英文报纸,每日记诵默写,练习表达,英文水平突飞猛进,加之清华学校大量的课程用英文授课,所以到美留学后“对于笔记、考试、报告各项,绝无困难,而成绩良好,颇受教师与同学之注意”。至于田径运动,虽经努力,终不能有所进步,但在演说方面,浦薛凤却是下了极大的功夫,其“自知本无天才”,却又不甘放弃,于是模仿古希腊演说家与政治家狄摩西尼斯的方法,“拾捡细小圆白石子,加以洗净纳入衣袋,乘暇偷隙,独自一人往西院草丛之中溪流之畔,练习演说,自觉渐有进步”,此后多次参加比赛,并于留学美国翰墨林大学时获得学校英语演说第一名,校际比赛第三名,威震全校,俨然在美邦的又一个胡适之也。

浦薛凤把清华学校的特点概括为这些:(一)来自全国;(二)英语教学;(三)强迫运动;(四)重视道德;(五)多方竞赛;(六)鼓励组织;(七)倡导体育;(八)自治民主;(九)分数严格与(十)专科自选。其中来自全国是指学子来自四方,荟萃群居,形兼容并包之势。浦氏在清华园深受这一系列细节积攒而成的清华精神影响,塑造了许多美好的品性。清华学业结束后,按照既定程序,开始放洋,浦薛凤把专业定为政治学,并决定前往明尼苏达州圣保罗城的翰墨林大学(Hamline University),个中原因,其一为该校华尔高特教授曾来清华教授西洋史,再则为进入规模较小之学校,较多接触教授、参加活动与学习社交的机会。到校后入大学三年级,主修政治学并以哲学为副。两年时光一晃而过,其又赴哈佛大学深造,于1925年冬季取得硕士学位。并打算继续深造,“但因满足条件,须至1927年,予以双亲年事渐高,希望独子从早回国,乃于1926年暑假亦即进学规定五载期满时,绕道欧洲回国”。

从美国归还部分庚款开始,留美开始有步骤、有计划地进行,我们今天看待美国的大学,有种“倒放电影”的感觉,其实,美国大学主要是因为“二战”集权的横行和战后两大阵营对立为学者提供一块自由的土壤而迅速发展壮大的,20世纪初的美国大学尚在接受德国大学精神、模式的哺育,刚刚在世界学术的舞台上崭露头角,许多欧洲学者视其为学术上的穷乡僻壤,不愿前去任教。但是美国政府这种通过提供庚款促使中国学生留学美国的举动,加大了美国文化在世界的传播,一代又一代的留美学生带回民主、自由、科学的思想浸润了传统压制下的文化人,浦氏可以算是其中的第二代赴美学人,是20世纪世界潮流中的一朵浪花。

清华1921班合影,前排右七为浦薛凤,左五为罗隆基,三排前左二为闻一多

太虚空里一游尘

游学之日,万里家山时时入梦,对双亲之思念与时剧增,浦薛凤衣锦还乡,绕道欧洲于1926年7月回到阔别五年的祖国。不久应昆明东陆大学之聘,未启程前,在常熟家中准备课程,“两天之中昼夜构思,忽然自觉一旦豁然贯通,而产生此五因素入手研究之方法”,即每一政治事项、政治问题,必然包括政治人物、政治现象、政治观念、政治制度、政治势力,由此奠定了其一生政治学研究的基调。随后前往昆明东陆大学任教,讲授政治学和欧美政治制度,东陆一年半,虽然“对自己学问固无进益可言”,却是浦氏“政治五因素”观点的牛刀初试,发展并用此理论阐释相关问题。

后来云南派系争端,军事政变频频,局势动荡,逖生乃返乡,并缘滇越铁路不通,无法返滇,转去浙江大学执教。这期间,经人牵线,与清华好友陆梅僧的胞妹陆冶予结为连理,后自荐得以获得机会回母校清华大学任教,双喜临门,可谓人生得意时。任教清华的岁月,浦氏称为“生平黄金时代”。其《应聘母校准备授课》诗可见喜悦之情:“应聘清华喜感恩,宛如鱼跃跳龙门。课程教法精筹备,标准提高上上论。”名牌大学的学生大抵都有一种对母校特殊的情结,回母校任教更是心向往之。当代自视甚高,执以社会科学方法治中国史一脉牛耳的何炳棣先生便有一夙愿,那就是能回母校哥伦比亚大学执教,可是始终未能遂愿。相比而言,浦薛凤是幸运的,这也印证了其关于个人一生作为赖于三项:先天禀赋、后天教养、命运或偶然,正是这第三项的机会使其得以顺利获得母校教职,逖生何其幸哉!

到清华后,浦薛凤先住工字厅,夫人北来后租住北院四号,总共为母校服务十年,先后讲授政治学概论、西洋政治思想史、西洋近代政治思潮、政党政治课程,期间并担任政治系主任职务,初期还在北大兼课,后来担任系主任后,便以身作则辞去了所兼课程;系主任任内他提请学校聘任萧公权、沈乃正来清华任教。关于此点,萧公权终生未忘,在年老撰述《问学谏往录》中仍提及当时“在政治系的同人当中,逖生兄待我最好。他凡事为我设想。研究上需要的资料和教学上所需要的便利,他都有求必应”。清华政治系全盛时,有张奚若、钱端升、萧公权、王化成、沈乃正、陈之迈、燕树棠、赵凤喈及浦氏本人,皆法政学界一时名流,可谓阵容豪华。在教学过程中,浦氏逐渐形成了自己的教学风格,所授课程为学生指定必读和选读两项详细参考书籍及学术刊物名单,规定学生亲作阅读札记,按时缴送,每月小考一次,学期举行大考,成绩为读书札记、小考、大考各项之总平均,这一方法,浦氏应用多年,效果不错,以后20世纪50年代在政治大学任教时仍沿袭了此一习惯作风。

浦薛凤被指定为《清华学报》的总编辑,还任校评议会的评议员,聘任委员会的委员,教授会秘书等职,还是中国政治学会的理事,可谓公务繁忙,日子过得多姿多彩。1933年,浦薛凤已为清华服务五年,按照学校规定,得一年休假时间,可出国研究,期间每月领半薪作安家费用,往返川资由学校担负,还有月费美金百元供自己之用。浦氏只身前往柏林大学研究康德、黑格尔、费希特三位的政治哲学,初在柏林大学旁听政治思想史和近代政治思想及常往图书馆阅读外,定期走逛旧书肆,搜罗可资利用之书籍,购买带回国内。那辈学人,出国带回最多的就是书了,这成箩筐运回的书是那一代学人回国后进行“博士后”进修的工具啊!

那时中国,虽是黄金十年期,然外患逐渐显露,1937年夏,舒适的水木清华生活完全被打破。7月13日,浦薛凤与陈岱孙、萨本栋、张奚若、梁实秋等人一起南下,赴庐山谈话会,20日只身先回,辗转于24日中午回到清华园,其时杨武之、沈仲端、蒲志清、郑桐荪各家教授已纷纷携眷南下,一时人心惶惶,但“南游初归,总是有些略慢不妨之心理”,也因浦氏夫人产后仅满一月,天气酷热,于是在7月 29日傍晚避居北京城内。不久日军即大批开进城内,于是浦氏又忙着把清华的书箱杂物运回,起初认为问题仅限于华北,还抱乐观态度,及至8月13上海开战,方知奢望破灭,于是不得不觅租住处,做长久之打算。清华同事先后离平,有传言谓赴津之途的凶险,读报又知常熟老家被炸,走,还是不走,两难。烦闷之余,与友朋对弈,然终非排遣忧愁之根本。总算等来家谕,双亲平安,于是才动身于10月14日南下。考虑到旅途艰辛,四个儿女未必能忍受如此折腾,于是把妻儿留在旧都,独自南行。清华事先安排了学校同人南下接洽办法,周培源在天津,陈福田在北平,管理通信,行者先期托津友购船票,清华同人赖此制度先后有计划有秩序地撤离北平。浦氏先坐火车到天津,坐在车中,“侧首窗外,默不一言。势迫至此,亦足见当时心理情绪。车开后每站必停,幸坐头等,一路日兵或穿行而过,或窗外探首,未盘问,未检查。头等车中除吾侪外,几尽为日人,高声谈笑。只闻日语而听不到华语。盖吾同胞均默默无言。彼此目视而已。黄昏时候,车抵天津车站(共行九小时)”。后又坐轮船到青岛,换乘火车经济南、兖州、徐州、郑州、汉口抵达长沙东站,时为27日早晨,耗时13天,身心疲惫,途中火车每站必停,且等待时间很长,加之拥挤不堪,还要下车躲避敌机轰炸,可谓身心俱疲,到达长沙之日,可是见到旧友,又逃离了虎狼之地,精神自然为之一振。

三校合并之长沙临时大学于11月1日开学,学生计一千五百名左右,清华约九百,北大约二三百,南开约一百,借读者一二百。浦氏本就不赞成设校于此,力主迁滇,两月半时间后,政府终于决定迁滇。甫经安顿,又要播迁,然时势迫切,不得不然,浦氏携同事辗转香港,滞留九龙两月,期间整理“西洋近代政治思潮”一稿,并交商务印书馆出版。4月15日,携同事坐船离港经安南海防到蒙自西南联合大学文学院和法商学院所在地。百日后,学校迁回昆明,对于浦薛凤而言,乃是故地重游。

从北平到蒙自再到昆明,长路漫漫,提心吊胆,“群飞漫道三迁苦,苟活终知百愿赊”,这种漂泊之苦,非亲身体会,难知其中艰辛。然当时未携眷前往,妻子滞留北平,一变一动,全靠鱼雁往还,眼见同事妻子南来家人团聚在一起,心底生出羡慕,进而黯然神伤,“刚肠也学青峰样,百折千回只忆君”。如此长期的战争岁月,家人居于一地才是最重要的,这便是很多学人携妻带子南下万里,念叨“死也要死在一起”的理由。

在西南联合大学,浦薛凤仍担任“政治学概论”一课讲授,为适应抗战形势,他第一章先讲“政治史观”,发挥治先于政的精义,申言力行现有政令,不能朝令夕改。联大生活,并不像鹿桥笔下的婉转温情的未央歌那般令人神往,文法学院初自蒙自迁回昆明时,院址没有着落,无从上课。不但教授比以前逊色百倍,学生亦生活困苦,联大学生有进酒馆等客人散走,群集取吃剩余菜食的,不禁令人感叹!虽今之视昔,犹觉“岂非一代之盛事,旷百世而难遇者哉”,然个中甘苦,时人自知。

老清华的教授们。前排:叶企孙、潘光旦、罗家伦、梅贻琦、冯友兰、朱自清 后排:刘崇、浦薛凤、陈岱孙、顾毓、沈履(摄于上世纪20年代末、30年代初)

1939年2月下旬,对于浦薛凤来说,是人生的一大转折。他接到张岳军的邀请,请其和王化成担任战时最高权力机构国防最高委员会的参事一职,面对此,他“连天深宵辗转,反复考量,觉得换换空气,试试环境,亦未始不是办法。且治学必本实情。只在学校过粉笔生涯,与事实人情,相离殊远,故于忸怩之余,总算最后决定同行离昆赴渝”。3月1日,从昆明飞重庆,开始了宦海生涯中的第一步,先是受张岳军领导,后听命于王宠惠,颇得王氏信任,曾协助王亮老翻译蒋中正之《中国之命运》,期间在重庆中央大学兼任教职,亦担任过两年《中央日报》总主笔,负责撰写社论,做的亦得体得当。除期间赴沪苏探亲外,浦氏任此职六年有余。这些实务性的工作,使其深切体会到中国政治的弊病,感觉“凡事不从风气入手,而徒讲制度,则一切尽是皮毛”。

1944年8月16日,经王宠惠推荐,浦薛凤作为中方代表赴美参加顿巴登橡树园会议和太平洋学会会议,并参加金山会议,看了一场大国较量的兴衰故事。在美参会期间,母校翰墨林大学赠予其名誉法学博士学位,可谓对其学术事功的褒扬。此前,浦氏已广被友人唤作“博士”,经此,名副其实,对朋友们的称呼不复再觉得愧窘。战后,作为临时机构的国防最高委员会使命结束,浦薛凤仍有回大学任教之愿,然“侯门一入”,难以出来,受蒋廷黻之邀担任行政院善后救济总署副署长,从重庆到南京,未能与念兹在兹的清华再见。

相见时难别亦难

1948年对于中国的知识人,特别是在大学任教的学人来说,是生命中的一个转折点,有彷徨,也有犹豫。时任北京大学校长的胡适在日记中坦言那段日子“至于我能做什么,我自己也不知道”,可见当时学人的心境了。他们在去留之间,面临着选择。当时学人中有坚决不走的,像梁思成、林徽因夫妇,家大业大,也不在国民党政府的机构中做事;有犹豫不决的,像陈寅恪,先去上海,后去了广州岭南大学,眼睛近乎失明,不能去国外,又觉得大陆这么大片土地没保住,台湾未必守得住,不想再多一重播迁;再有就是走得很坚决的,胡适就是一例,舍弃了大量珍贵的藏书和文件,只是带了最珍贵的几本书和文稿,就匆匆搭乘飞机往南京去了。浦薛凤也是属于这第三种。

抗战胜利后,浦薛凤曾把夫人接来重庆团聚,1946 年5月2日偕妻飞抵南京,不久转任中央大学教职,开始一段全新的生活。然而,经此八年战争与辗转,树欲静而风不止,其时国共和谈破裂,社会已经动荡起来,各地学潮迭起,通货膨胀物价飞涨,“米每担逾二千万元”。未几,张群组阁,浦薛凤又被邀担任副秘书长,不久即随着行政院改组而退下来,他面对着中央大学教职、政治大学教职、上海中孚银行顾问三种选择,接而未受之际,台湾省主席魏伯聪通过王宠惠转达邀请浦氏任秘书长,他“得此意外消息,即默坐长久,郑重仔细考虑”:

予固素喜教书治学;佩玉(按:浦夫人)更不愿我重入政界;加之,老母在堂,不忍远离。然而近年以来,自东北以至冀、鲁、晋、豫、陕、甘边境,察、热地区,甚而近如苏北,均有烽火与剧站,余如胶济路、陇海路、平汉路,及平汉、津浦两路北段时受威胁。此外,又有各地学潮,而纸币跌值,物价腾贵,即美国政府之态度亦渐露端倪。默察时局趋向,更有“山雨欲来风满楼”之光景。思维再四,认为虽然一动不如一静,究竟理智应胜情感,决定答应魏主席之邀请。(浦薛凤:《浦薛凤回忆录下:相见时难别亦难》,12—13页)

对于此时的政局,浦薛凤深感忧虑,但却“不愿亦且不宜明言”,对于其夫人,“亦隐约其词,只强调台湾现颇安宁,值得前往服务几年”。相对于抗战时南迁,逖生此次所做决定最坚决。其实,这里面还存在着王宠惠的人情因素,抗战时逖生下属亮畴先生,接触频繁,对王亮老钦慕不已,此番作为中间人,逖生自然不好驳了王氏的面子。飞台前夕,口占一绝,曰:“六朝如梦感飘零,夜不成眠月照棂。见别俱难心味苦,不知何日再归宁!”其与陈寅老离北平所作“去眼池台成永诀,销魂巷陌记当时。北归一梦原知短,如此匆匆更可悲”时大抵心绪是差不多的,只是寅老遭遇更坎坷,字里行间悲壮了许多。

1948年7月20日,浦薛凤在上海踏上了去台湾的飞机,自此再也没有回到大陆。可惜,在南京蓝家庄花费52亿多法币建筑的房屋尚未来得及建成。其后在台湾,因为官清廉,办事公正,得到好评,并荣膺四任省府秘书长。昔年丁文江曾作诗一首《麻姑桥晚眺》自勉:“红黄树草留秋色,碧绿琉璃照晚晴。为语麻姑桥下水,出山要比在山清。”当时去政府做官的人,也都会被用此来验证,自古以来,出山清者,少且难。但浦氏一生历任大小官职,兢兢业业,可谓庶几近之,其从政多年,不但进退自如,而且国民党政府迁台后,前前后后进行过一连串整肃官场的活动,昔日许多显要、高官、委员、代表以及所谓“天子门生”与“皇亲国戚”均曾受到法律的制裁,深尝囹圄滋味,宦海风波,暗箭明枪,饱尝人情冷暖,阅尽世态炎凉,并不时有流言中伤,所以那时的学人从政,进得去的多,出得来的可就少了,于此大风大浪、或表面风平浪静底下暗涛汹涌中,逖生能保持自身桅杆不倒,最后不贪恋官场全身而退,在近代学人从政中并不多见,实属难能可贵。

之后,浦薛凤脱离政界,重回教职,重操旧业,将多年政治实践的历练验证于理论,升华自身学识。先后在政治大学、美国汉诺甫学院、桥港大学、圣若望大学任教,可谓“五洲弟子成千计,桃李春风海外栽”。1975年在美邦,浦氏夫妇散步之际见有似杨柳之枝在阳春中摇动,遂合出一诗,述思乡之情,曰:“春风摇荡绿丝丝,此似江南杨柳枝;鱼米家乡归未得,天涯常忆稚年时。”1978年夫人去世后,浦薛凤应王云五先生之邀,回台出任台湾商务印书馆总编辑;一年后因年事已高,应子女要求,回到美国,携儿伴孙,尽享天伦之乐,终老于异邦的土地上。同许多拥挤于美洲的华人学者一样,海外的岁月无非勤于教课,遥望故国,偷闲旅游,打发日子。浦氏虽算学养丰厚,然却未能像赵元任那样拿到美国一流大学的教职,也没能像萧公权那样拿到次一流大学的教职,不免让人遗憾。1997年1月7日,浦薛凤魂归道山,他几乎与一个世纪同寿,在百年中把兴亡看尽。

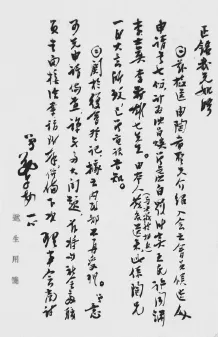

浦薛凤手迹

昔年浦薛凤年少求学之际,学成归乡曾绕道欧洲,游离十余邦国,其后又出国参加战后会议,把四大洲踏遍了。1956年,他借赴澳大利亚墨尔本大学参加其百年庆典的机会,得以游览澳洲,回台湾后,刻一石章“足迹遍五大洲”以作纪念。踏遍五大洲的机缘背后,有愉悦,有辛酸。逖生这一代学人的坎坎经历,前所未有,恐怕以后也难以再出现了,这与萧公权教授珍藏的石章“万里奇踪”一样,道出了那一代知识分子求学、播迁的沧桑一生。

责任编辑/胡仰曦