论手机社交软件在侦查中的应用

——以“微信”为视角

2014-04-21庄华陈宇

庄华陈宇

(广东警官学院 广东 广州 510440)

论手机社交软件在侦查中的应用

——以“微信”为视角

庄华陈宇

(广东警官学院 广东 广州 510440)

从传统的腾讯QQ,到近几年流行起来的微博、微信等社交软件已经相当普及,得益于智能手机的平民化,手机中安装社交软件已经成为普遍趋势。通过分析以“微信”为代表的手机社交软件的功能、特点,尤其是被广泛运用的LBS技术,以及当前利用“微信”进行犯罪的主要手段,探讨社交软件在侦查、追逃、抓捕中的具体应用方法。

社交软件 “微信” LBS 侦查

近年来,智能手机的市场占有率不断提高,智能手机已经成为手机中的主流,据艾媒咨询《2013Q1中国智能手机市场季度报告》显示,截至2013年第一季度末,中国智能手机用户规模已经达到4.2亿。与此同时,QQ、微博、“微信”等社交软件的用户数量仍然在不断增长。以中国人最熟悉的QQ为例,截至2013年5月的数据,历史最高在线数量达到1.76亿,平均在线数量也过亿。根据腾讯公司2013年第二季度财务报告的数据,即时通讯服务月活跃帐户数达到8.158亿;即时通讯服务最高同时在线帐户数达到1.732亿;“微信”/“WeChat”的合并月活跃帐户数达到2.358亿。

在各类流行的社交软件中,QQ、微博已经为人所熟知,而“微信”软件由于其主要依赖于手机客户端以及具有免费发送文字、图片、视频、语音和实时语聊等特色功能,在近年来发展迅速,占据了大量的手机应用市场,从而成为当前最为流行的手机社交软件之一。与此同时,利用“微信”实施犯罪的案件屡见报端,利用“微信”进行侦查的成功案例也时有可见,因此进一步研究以“微信”为代表的社交软件在侦查中的应用十分必要。

1 “微信”软件及其功能

1.1 “微信”软件的产生与发展

“微信”最早于2011年1月发布针对iPhone用户的1.0测试版。起初其功能相对简单并未受到太多用户的重视,在两年左右的时间里,“微信”逐渐增加了对手机通讯录的读取、语音对讲、“查看附近的人”的陌生人交友功能、把相册分享到朋友圈、视频聊天插件、“摇一摇”传图等功能,用户数量迅速增长。至2013年1月15日,腾讯微信团队在微博上宣布“微信”用户数突破3亿,成为全球下载量和用户量最多的通讯软件,影响力遍及中国大陆、香港、台湾、东南亚,海外华人聚集地和少数西人。当前腾讯公司正不断加强海外推广,可以预见在今后一段时间内,“微信”还将进入更广泛人群的生活。

1.2 “微信”软件的主要功能特点

1.2.1 跨平台广泛适用

当前各大手机厂商生产的不同的智能手机使用多个智能平台操作系统,腾讯公司则开发出适应多种平台的各种版本“微信”,无论是 apple、android、windows phone、Symbian平台的S60V3/V5/S40,还是Series或是BlackBerry平台,“微信”软件均能够适用,因此具有跨平台的广泛适用性,这也为“微信”成为最为流行的社交软件打下坚实基础。而腾讯公司为了防止“微信”与QQ的业务产生过多重合,对于电脑登陆“微信”作出较为严格的限制,如需要用手机扫描“微信”网页版的二维码才能登陆电脑客户端,这也进一步强化了“微信”用户对于手机的依赖性。

1.2.2 多媒体即时通讯

“微信”之所以能够在两年多的时间里迅速普及,与其即时通讯的基本功能及相关特性密切相关。“微信”的主要功能——即时传播文字、语音、图片、视频,迎合了当前对于日常通讯和社交的主要需求,且因其只使用数据流量而无需为其他功能付费,部分取代了移动通讯的短信和彩信业务功能,成为熟人之间即时通讯的主要工具。“微信”能够得到今天的广泛流行,还有一重要因素即从最初的几个版本就主打语音通讯这一功能,使得“微信”用户摆脱了必须依靠手机输入文本的束缚,赢得了相当一部分原本不会输入文字的中老年人的青睐。“微信”还具有建立群聊的功能,也就是说可以像原来的QQ群一样一呼百应,但“微信”群内用户不仅可以像QQ群一样传递文字和图片,还可以传递语音和视频,对于同一个群组的多名人员及时传递多媒体信息很有优势。

1.2.3 基于位置的服务(LBS功能)

LBS(Location Based Service,基于位置的服务),是指通过移动运营商的无线电通讯网络(如GSM网、CDMA网)或外部定位方式(如GPS)获取移动终端用户的位置信息,在 GIS(Geographic Information System,地理信息系统)平台的支持下,为用户提供相应服务的一种增值业务。而作为占有量最大的移动终端——手机而言,大多数手机均具备移动定位的功能。当前主流的社交软件几乎都开通了LBS相关的功能,如新浪微博的签到功能、“陌陌”更是以提供真实的位置信息进行交友为主要卖点。“微信”的LBS应用则主要是“查找附近的人”、“摇一摇”和“漂流瓶”功能:使用“查看附近的人”功能,可迅速搜寻到方圆1000米内的其他“微信”用户,可与之打招呼或进一步交流;“摇一摇”功能可以查看到同时在摇手机的用户及其地理位置信息。如果两个人都使用“摇一摇”,即使相隔千万里,都能通过“摇一摇”来交友认识;“漂流瓶”功能则可以随机选择一个带有交友用户语音信息的对象进行交友,而只是大致知道对方所在的城市。这三个功能都给用户提供了方便快捷的交友机会,也增加了交友的随机性。

1.2.4 用户信息隐私性

每一个社交软件的用户信息都或多或少包含着使用者一些个人信息,从社会工程学角度而言均是可加利用的漏洞。“微信”的用户信息包括“微信”号、昵称、头像、所在地、签名和个人相册等信息。即使没有加为“微信”好友,仅仅通过搜索“微信”号、手机号、email或者QQ号,就可以获得上述用户信息。这些用户信息可能涉及到“微信”用户的姓名、生日、籍贯地、爱好、生活环境、亲朋好友、近期活动等信息。

2 利用“微信”实施违法犯罪的手段

著名犯罪学家萨瑟兰等认为:“犯罪行为的直接决定因素是人与情境的复合体。客观情境对犯罪行为来讲是很重要的,因为它提供了犯罪行为发生的机会。”“微信”从它出现之日起,由于其方便陌生人交往的特性,同样给各类犯罪提供了大量机会。在百度上搜索“微信+犯罪”,可以找到大约1980万个结果,媒体也频繁发出警惕“微信”犯罪的提示。另外著名的情境犯罪学理论的创始人,美国犯罪学家Ronald Clark认为,因为犯罪是在一定的情境下发生的,通过改变犯罪所发生的情境,在一定程度上可能预防或者减少犯罪的发生。Clark进一步提出了具体的改变情境的手段,比如减少目标吸引力,增加看护人,移除或者改变犯罪者所利用的手段。本文正是在这个理论的指导下,去研究如何改变犯罪者利用“微信”这一工具进行犯罪的情境,进而达到减少这类犯罪发生的可能性。同时我们更应强调:“微信”只是一个工具,它能够被犯罪人所利用,更应该被侦查机关所利用,来充分发挥其在打击犯罪中的潜能。

纵观当前利用“微信”实施的各类犯罪,常见手段有以下类型:

2.1 利用“微信”实施约会犯罪

“微信”作为新型即时通讯工具,最大的亮点是基于地理位置定位的LBS社交功能。如前所述,使用“查看附近的人”、“摇一摇”或“漂流瓶”功能,可以让两个完全不相识的陌生人产生交往的机会。尤其是“查看附近的人”功能,因为可以确定交往对象距离自己在千米之内,更容易产生亲切感,同时也降低警惕性,容易成为犯罪嫌疑人所利用的工具。从目前已发的案例来看,利用“微信”实施约会犯罪的类型,主要是在约会中进行抢劫、抢夺、盗窃、诈骗、强奸、敲诈等犯罪。在实施这些犯罪的过程中,甚至偶尔会有命案发生:2012年下半年的云南昆明,男子尹某与时年36岁女子徐某在“微信”上结识成为男女朋友,交往3个多月后,尹某发现女子徐某有一笔50万拆迁补偿款后,与另2人设伏控制住徐某,逼问银行账户密码,因徐某反抗将其面部压在水沟中溺死。尽管此命案为个案,但因“微信”交友而引发的其他各类侵财、性犯罪已经广泛报道,公安机关和社会有必要加强利用社交软件犯罪的宣传,提醒群众提高警惕。

2.2 利用“微信”组织实施卖淫犯罪

利用“微信”组织实施卖淫犯罪,也就是俗称的“微信招嫖”犯罪。卖淫组织者首先在人流密度较大的地方租房,之后用手机开通“微信”,取一些具有诱惑性的昵称,加上年轻貌美女子的头像,再巧妙利用“微信”的“查看附近的人”的功能,通过“微信”手机客户端或“微信”网页版大量向手机所在地附近1000米以内的男性用户发布,“招嫖”信息,之后引诱潜在的“客户”与其联系,完成组织卖淫的工作。2013年初,上海松江公安机关破获的该区内首个利用“微信”组织卖淫嫖娼的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人15人,刑事拘留8人,该团伙几个月内共非法牟利20余万元。

利用“微信”发布“招嫖”信息这一手段与传统方式最大的区别在于,由于“微信”软件的查找好友功能,让组织卖淫者可以在众多“微信”用户中根据所需要的性别和地理位置等筛选出目标客户,命中率、隐蔽性都比群发短信高得多,还可以节省群发短信的费用。据有关媒体报道,此类犯罪在甘肃酒泉、上海松江、浙江义乌等地均有发生,从“微信”的使用趋势来看,此类犯罪极有可能在犯罪的地域和数量上进一步增加。从实际案发情况来看,也有不少犯罪嫌疑人以“招嫖”信息为诱饵,未必真正有卖淫活动,而是实施诈骗行为。

2.3 利用“微信”实施各类网络诈骗犯罪

由于“微信”的交友功能极为发达,“微信”用户认识陌生人为朋友的机会也大为增加。而这种毫无现实关系的“好友”实施非接触性网络诈骗的几率也大大增加。网络诈骗的各种名目繁多,但主要特征均为被害人和犯罪嫌疑人无直接接触。例如,广西北海就发生以“微信”个性签名为“求包养,2万元一年,非诚勿扰”来吸引陌生男子联系并成功以语音通讯进行诱惑诈骗钱财的案例。

此外,由于不少用户是用QQ注册“微信”,之后并未为“微信”账号设置独立密码,一旦QQ密码泄露或者被盗,其“微信”号会一并被盗,由此就可能产生类似于原先的QQ冒充亲友诈骗的案件。类似案件的被害高发人员近年已经转移到在国外留学的中国留学生,这也与他们与家人的主要联系方式由电话、QQ转移到“微信”有密切关系。

多数利用“微信”实施的网络诈骗是发生在陌生人之间的犯罪,但也有利用“微信”的网络交友无需见面的特性进行熟人之间的诈骗。例如发生在福州的一起涉案金额高达172万的诈骗案,破案后发现竟然是一名通过“微信”认识并热恋中的女子何某为了考验其男友吴某的忠诚度,冒充另一名饱受家暴之苦的房地产商之妻,长期通过“微信”与吴某聊天,后为了报复吴某的不忠,编造各种理由多次诈骗其172万元。

3 “微信”软件在侦查中的应用

尽管“微信”由于其即时通讯的便捷性衍生出一些新的犯罪手段,但对于侦查工作同样具有积极作用,并已有公安机关在侦查工作中开始利用“微信”为侦查工作服务。

3.1 情报搜集

3.1.1 用户信息搜集

对于利用“微信”为媒介实施犯罪的各类案件,被害人通常知道犯罪嫌疑人的“微信”号码或者手机号码,因此,可以通过查询“微信”号或手机号搜集犯罪嫌疑人的信息。这些信息包括“微信”号的昵称、头像、个人签名、相册等内容。有的个人签名还会包含“微信”使用人的独特个人信息,例如,极具个性化的签名,所关联腾讯微博、新浪微博等,可以依此进一步搜集“微信”使用人的各种生活信息。如果有“微信”使用人上传了个人的头像作为“微信”头像则可以与查询到的嫌疑人人像进行比对或组织被害人、知情人开展辨认。

上述信息由于其基础性,往往容易被人所忽略,但从侦查的角度出发,即使是陌生“微信”用户的信息,也可能具有侦查价值。

(1)“微信”号。“微信”可通过QQ号直接登录注册,或者通过手机号或邮箱帐号注册。但无论何种方式注册,都会给“微信”注册用户一个“微信”号。“微信”号是用来识别“微信”用户的主要标识,根据“微信”软件的规定,“微信”用户有一次更改“微信”号的机会。有部分“微信”用户在注册后修改了随机的“微信”号,修改后的“微信”号可能包含有使用者真实的姓名缩写、生日数字、电话号码等信息。

(2)昵称。每个社交软件都可以申请一个昵称,在“微信”软件中昵称可以不限次数修改。但对于一个“微信”用户而言,昵称在一定时间内是相对稳定的,与“微信”号类似,昵称同样可以反映出使用者的姓名、爱好、籍贯等个人隐私信息。还有的用户喜欢在不同的网络使用环境中使用相同的昵称,如在微博、QQ、论坛中都使用同样或者类似的昵称。

(3)头像。“微信”会要求用户上传自己的头像以便好友区分,尤其在群聊系统中,由于不直接显示“微信”用户昵称或者备注名,往往需要通过头像辨识“微信”用户。因此,多数“微信”用户会使用本人的真实头像或者特征性较强的图片作为头像。如果侦查目标所使用的“微信”头像是本人的真实相片,可以开展辨认和在嫌疑对象库中比对。如果侦查目标所使用的“微信”头像具有某种唯一性,则可以跟使用类似唯一头像的其他网络用户进行关联获取更多信息。

(4)签名。“微信”允许用户在签名信息中留下不超过30个字的签名信息。一个特别的签名,可能涉及到用户原创的经典语言、个人简介、微博地址、联系方式等信息。根据签名的具体内容往往可以关联出更多信息或者通过不同网站用户签名的一致性判断是否同一人使用。

(5)相册。“微信”默认可以让陌生人看10张近期相册中的图片,如果没有被“微信”用户关闭此功能,则可能有机会窥探到“微信”用户个人的近况、生活环境、交往人员等信息,对于侦查有着重要意义。

3.1.2 手机机主信息搜集

侦查工作中缴获涉案手机时,往往手机的SIM卡已经不存在,甚至电话簿和短信也被清空,如果仍有“微信”、QQ等社交软件安装在手机上,可以通过登录过的社交软件注册信息发现原机主的信息。如果是犯罪嫌疑人的手机,则可根据用户信息搜集的各种方法顺藤摸瓜发现嫌疑人线索;如果怀疑是被盗抢的手机,可以寻找到事主补充案件材料或串并案件。例如,2013年6月3日,南京市元通站地铁派出所民警在巡逻时捡到一部无主手机,开机后发现SIM卡已经停机,机智民警发现内装“微信”,后找到失主微信账号,再通过民警自己的手机加该微信号为好友,最终成功联系到失主。此案虽非刑事案件侦查所用,但同样可为侦查工作提供借鉴。

3.2 信息传递

侦查工作中,手机社交软件不仅可为犯罪嫌疑人所用,其各种便捷功能同样可为侦查员所用。如侦查员安装了类似的社交软件,不仅可一对一互相发送语音、文字、图片和视频,还可以建立一个群组,共享有关的信息。在嫌疑人人像辨认、多方同时传递信息等方面大有潜力可挖,只要建立一定的内部使用规则以保证其可靠性,社交软件的便捷性可得到充分发挥。

随着“微信”版本的提升,其功能进一步加强,不仅可以传递各种文字、语音和图像信息,地理位置信息也能够传递。如4.5版本以上的“微信”具有导航功能,即通过朋友发来的位置信息,智能手机可以根据本人所在位置计算出到达对方位置的驾车或步行路线。侦查工作中,其他侦查员不清楚某侦查员方位时,该侦查员只要打开手机的GPS定位功能,利用“微信”软件发送一个位置坐标,其他侦查员则可以迅速在地图中发现对方位置并找出导航路径。在现场勘查、追逃抓捕、群体性事件的处置中用于增援警力、确定方位能够发挥一定作用。

3.3 定位抓捕

确定犯罪嫌疑人所处的位置对于侦查抓捕无疑具有至关重要的作用,手机社交软件提供了这方面的便利。如前所述,社交软件多具有LBS功能,对于“微信”而言,LBS功能可以提供手机使用者的大致方位,如能结合其他条件可能确定犯罪嫌疑人藏匿的地点。

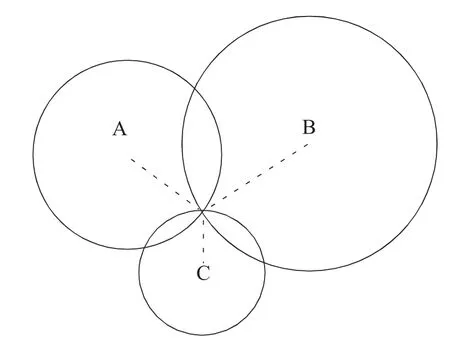

3.3.1 三点定位法

理论上说,只要“微信”使用者一段时间内保持大致静止状态,利用三点定位方法,可以准确确定“微信”使用者(嫌疑人)的所在位置。如在A点确定距离嫌疑人为600米,在B点确定嫌疑人为800米,在C点确定距离嫌疑人为400米,以三个点在地图上作为圆心,距离为半径画3个圆,则可以做出一个交集,三个圆相交处即为嫌疑人的所处位置。从实践上说,由于定位技术的不同,以及受到手机有无打开GPS或其他定位功能的影响,可能存在一定误差,但在实践上依然具有一定参考价值。

3.3.2 多维信息定位法

多维信息定位,是指“微信”的LBS功能只能给出一个大致的范围,如能够结合案件中的其他因素加入排查,则可能更为准确的定位。这里的其他因素包括犯罪嫌疑人是否身处网吧、旅馆、出租屋、企事业单位等有明显地理信息的场所,或是否有交通工具等易识别的物品,结合警用地理系统、电子地图或实地走访可以迅速定位。例如,四川省某县发生一起伤害案,警方通过多个途径得到犯罪嫌疑人腾某的QQ号码,当加为好友后,发现其QQ头像上正显示“微信使用中”的明显标示。警方用“微信”软件“查看附近的人”的功能逐一排查最近地理位置的登陆人员。经比对,一男子头像与腾某一致,且显示距离民警所在的派出所仅700米远。根据其同时在上网的情况,排查距离派出所700米左右距离的一家网吧,顺利抓获犯罪嫌疑人并破案。

无独有偶,2012年3月,广东增城警方在侦查一起利用“微信”“查看附近的人”功能进行约会,再驾车进行抢夺、诈骗的系列案件中,发现犯罪嫌疑人总是利用同一个“微信”ID进行约会,警方在当地不同区域用“查看附近的人”搜索,最终发现了嫌疑人在800米以内,在此区域内,警方发现嫌疑人所驾驶的无牌现代小轿车,经过伏击成功抓获犯罪嫌疑人,破获抢夺、诈骗系列案件3宗。

3.4 设套诱捕

对于使用社交软件进行犯罪的犯罪嫌疑人而言,其惯用手法是利用各种社交软件与被害人联系并约出来实施各类犯罪。因此,侦查员可以效仿其方式,精心伪装身份,运用侦查策略,设套诱捕犯罪嫌疑人。此方法与原来使用QQ设套诱捕的方法、要点类似,通常需要警察申请非生活用微信号,并对于微信号的昵称、相册等信息作出一定伪装,避免被犯罪嫌疑人识破。而且为了增加与犯罪嫌疑人的信任,可以根据犯罪嫌疑人的籍贯、活动地点、个人爱好等精心设计好微信号的所在地、签名、头像等信息。2012年8月,浙江乐清一名青年男子通过“微信”认识某青年女子后,约至宾馆后实施抢劫并要挟发生性关系或私奔,被害人假装答应后设计脱身。警方接报后,根据被害人提供的犯罪嫌疑人的“微信”号码,以被害人身份与犯罪嫌疑人再次取得联系,并表示后悔未与其私奔,后经过多次聊天,当犯罪嫌疑人再次赴约时被民警抓获。

“微信”作为一种新型的社交软件,其便利性已经为用户所充分证实,从智能手机的普及率和目前的用户数量来看,在今后一段时间内“微信”用户仍然可能进一步增加,使用“微信”实施犯罪的案件也将持续涌现。公安机关对于“微信”的认识也将像微博一样越来越深入,只要掌握好使用“微信”的方法并规范好相关的使用原则,就可能让“微信”成为侦查工作的新型利器,为侦查犯罪发挥作用。

与“微信”类似的社交软件如微博、“QQ”、“陌陌”、“歪歪”、“米聊”等也占据一定市场,使用上述软件进行犯罪的案件同样时有可见。通过对于使用“微信”进行犯罪与侦查的分析,也可对类似利用手机社交软件犯罪案件的侦查起到一个良好的借鉴作用。

[1]艾媒网.2013Q1中国智能手机市场季度报告[EB/OL].http://www.iimedia.cn/36650.html,2013-05-06.

[2]百度百科.“微信”[EB/OL].http://baike. baidu.com/view/5117297.htm,2013-06-17.

[3]Wikipedia.地理位置服务[EB/OL].http: //zh.wikipedia.org/wiki/GIS,2013-06-14.

[4]余星辰,张俊.社会工程学应用于公安追逃工作初探[J].湖北警官学院学报,2012,(3).

[5]Edwin H.Sutherland,Donald R.Cressey.Criminology [M].Philadelphia: J.B.Lippincott,1978.

[7]林小娟.利用“微信”“求包养”骗钱财 90后情侣双双获刑[EB/OL].http://www.chinacourt. org/article/detail/2013/04/id/941323.shtml,2013-04-15.

[8]林安镇,林丽,吴思.考验网恋竟演变成巨额诈骗[N].福州晚报,2013-6-14.

[9]王普,刘莹丽.你利用微信劫财我利用微信抓你[N].羊城晚报,2012-4-12.

[10]李飞云,周爽洁.“微信”成犯罪新手段警方提醒慎用“摇一摇”[EB/OL].http://www. chinanews.com/fz/2012/08-15/4110460.shtml.2013-9-10.

(责任编辑:李艳华)

D918

A

2013-12-1

庄华(1979-),男,广西兴安人,广东警官学院副教授,硕士,主要从事侦查学研究。