依托机器人课程培养中学生科学素养

2014-04-20林厚从陆钟兴

刘 波 林厚从 陆钟兴

(常州市第一中学,江苏常州,213003)

依托机器人课程培养中学生科学素养

刘 波 林厚从 陆钟兴

(常州市第一中学,江苏常州,213003)

机器人课程是江苏省课程基地项目之一。本文从科学知识与技能、科学方法与思维方法、科学精神与价值观三方面,阐述依托课程基地培养高中学生的科学素养。

科学素养,机器人,课程基地

一、机器人课程基地建设

为落实国家中长期教育改革和发展规划纲要精神,深化基础教育课程教学改革,推进普通高中特色建设,江苏省教育厅、财政厅从2011年起启动普通高中课程基地建设。课程基地以创设新型学习环境为特征,以改进课程内容实施方式为重点,以增强实践认知和学习能力为主线,以提高综合素质为目标,促进学生在自主、合作、探究中提高学习效能,发掘潜能特长的综合性教学平台。建设课程基地旨在不断改进教学方式、引导学生高效学习,促进教师专业成长,推动学校特色发展,是探索发现和培养创新拔尖人才的重要举措,是发展新时代素质教育的创新之路。

以创造性研究和技术为中心的科学教育起始于上世纪50年代美国,到80年代以后,“科学素养”的教育概念才逐步形成。我国在1996年首次将“科学素养”作为学生教育目标,由国家研究理事会公布《国家科学教育标准》。培养目标就是提高人们的科学和技术素养。

随着各级科学教育的发展,科学素养不仅包含科学知识和科学技能,还包含了科学思维、现代道德、价值观等内容,重要特点就是从理性的知识和方法向感性的科学精神和价值观扩展。高中是培养学生科学素养的基础阶段和启蒙阶段,既要重视知识、技能和方法的培养,也要重视科学精神和价值观的熏陶。

常州市第一中学(以下简称一中)是全国最早开展机器人普及教育与竞赛活动的学校之一,学生参与率高,在国际国内各种比赛中成绩优异。2012年,该校“智能机器人”项目正式成为江苏省高中课程基地。

机器人课程基地建设的目的就是围绕“智能机器人”项目,打造一个高水平的学生科技创新教育和科学实践活动的有效平台,引导所有学生投入到丰富多彩的“体验、实践、设计、创作”系列科技活动中来,激发他们“学科学、用科学、爱科学”的科学意识和科学兴趣,培养他们勤于动手、敢于创新、善于创造的科学热情和科学习惯,探索“提升青少年科学素养与探究能力”的有效途径,探索“培养创新拔尖人才”的有效策略。下面,笔者结合新时期培养学生科学素养的要求,从科学知识与技能、科学方法与思维方法、科学精神与价值观三方面阐述实践活动。

二、促进学生汲取科学知识与技能

科学教育和所有的教育一样,要遵循教育的一般规律。科学素养的培养是循序渐进、从理性到感性、从量变到质变的过程。知识与技能的积累就是量的积累,是最底层的原始积累。

一中从2002年开设机器人课程至今,经过十多年的努力,形成了具有自主特色的课程体系,成为省机器人课程基地后,更是得到社会、各级领导和科研院校的关注与大力支持,多次被江苏教育报、常州电视台、常州日报、常州教育等媒体专题报道。在各界的关心和帮助下,一中课程基地的硬件和软件建设都更上一层楼,牵手清华大学建立“智能机器人科技创新基地”,与南京理工大学共建“机器人创新培养基地”等等。

课程基地“飞天楼”20多个教室按照统一的规划设计,建设成机器人活动和竞赛的专门实验室,所有实验室的装修装饰、设备设施均按照教学和实验相结合的模式布局,充分满足师生的教学探究需求,体现“教室就是实验室”的思想。

基地课程围绕智能机器人的主要知识和技能(如微电子、传感器、自动化控制、程序设计等),通过对一些典型智能机器人的剖析(包括工业机器人、仿生机器人、竞赛机器人等),筛选出一些可操作的机器人实验活动,邀请大学及科研院所的专家论证,最后选择出一些反映不同技术、原理和创新思维的项目,按照“任务分析——结构设计——部件组装——计算机控制程序设计(包括单片机和控制芯片制作)——系统调试——系统优化——总结反思”的思路,进行“项目式”机器人校本教材的开发与教学。

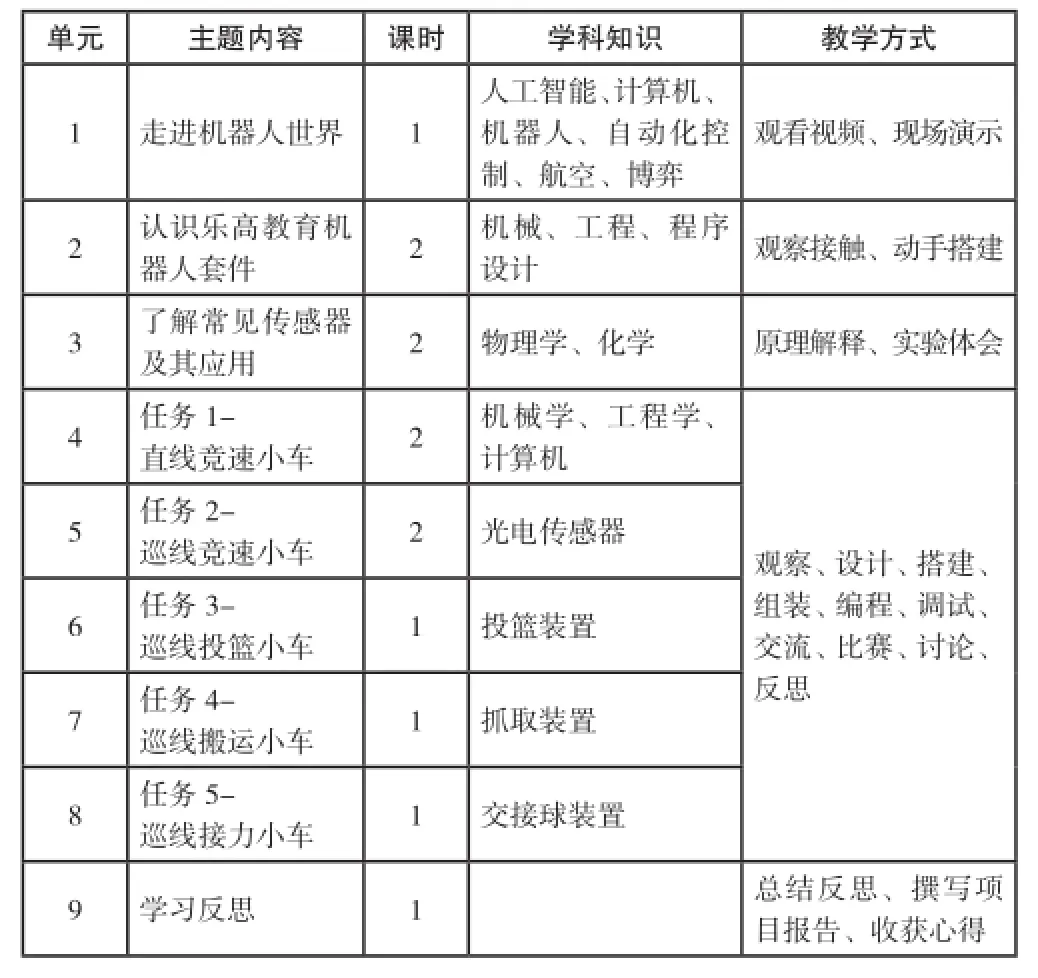

以巡线竞速方案为例。本项目包括8个单元,共需12个课时(每课时45分钟)。以“乐高教育机器人套件”为载体,通过“动眼——动脑——动手”的多维学习过程,体验和探究机器人的学科知识和技术奥秘。课程规划设置如表1。

上述案例中的每个分任务都配以视频或实验演示、文本和图片介绍,帮助学生明确任务,主动分析设计模型,动手搭建组装模型,设计控制程序,最后测试、调试系统,完成任务,体会“做工程”的感受。同学之间的相互比拼和交流互动,引领学生取长补短,在改进优化机器人性能的同时,也使同学们的思想能力等各个方面都得到进一步提升。

项目课程采用“做中学”、“玩中学”的“项目式”教学,全员普及,展现智能机器人所蕴涵的多学科知识,构建成系统性的、多层次的“金字塔”架构的机器人教育体系。对于底层的学生(所有高一、高二学生),采用集中授课全员普及(每周1课时);对于中段的学生集中到一个班级(创新拔尖人才实验班),进行正常的固定课表教学(每周2课时),另外还有一些有兴趣的学生(机器人俱乐部)利用课余时间(校本课程)集中授课(每周1课时),达到适度提高;对于高端学生列入创新拔尖人才进行重点培养,采用导师制,利用周末和假期时间,一对一、因材施教、全方位培养。

表1:乐高教育机器人课程表

三、培养学生的科学方法与思维方法

科学方法是人们在科学研究中所遵循的途径和所运用的各种方法和手段的总称。思维方法是人们认识世界和改造世界的精神活动形式、方式和程序的总称。不管是理性的科学知识与科学技能的学习过程,还是感性的科学精神、价值观的形成过程都离不开科学方法与思维方法。

以机器人课程基地为抓手,培养学生的科学方法与思维方法,渗透在每一个“项目”教学中。通过综合运用观察、实验、调查、测量等经验性科学方法和逻辑(分析、综合、归纳、演绎、类比等)、假设、猜想、推理等理论性科学方法,同学们可以汲取机器人领域的新知识、新技能,探索机器人世界的奥秘。

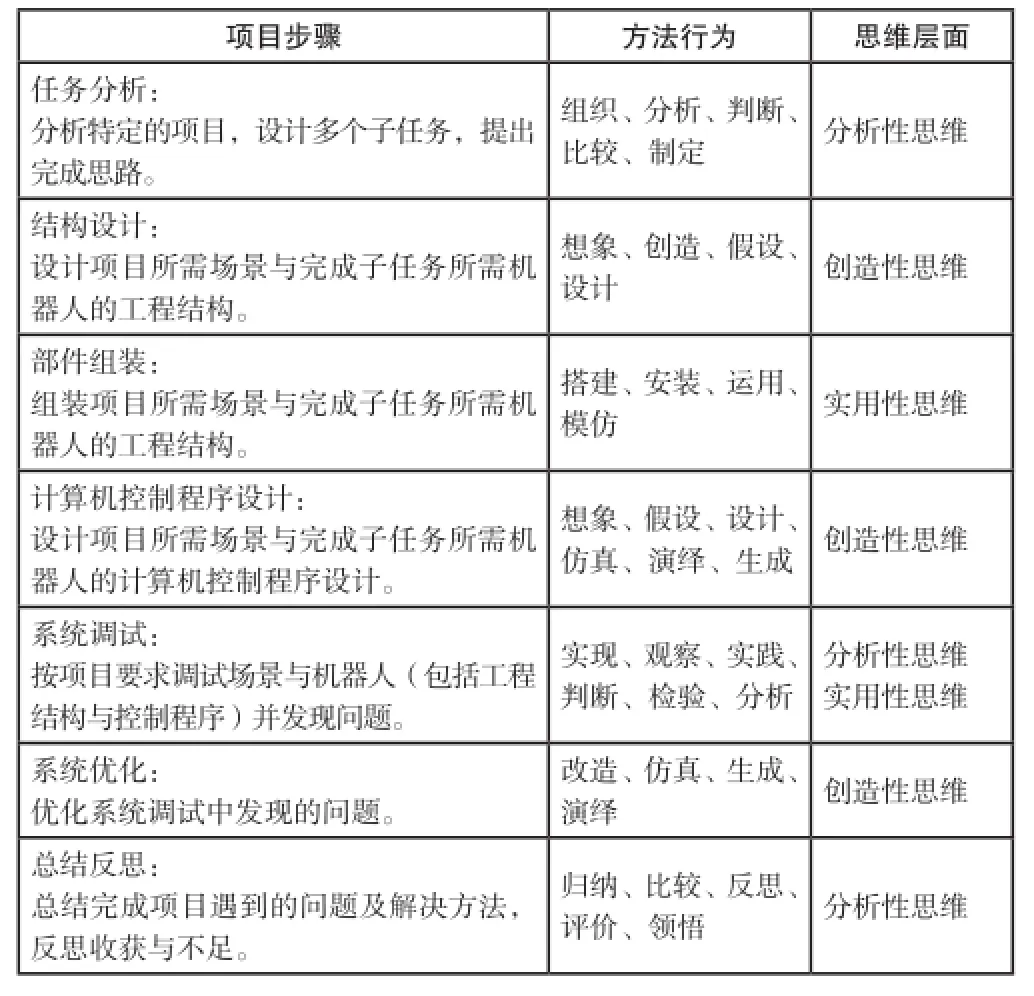

高中学生的思维和心智发展趋于成人化,更富有目的性、系统性和独立性。在机器人项目教学与实训中,有意识地从分析性思维、创造性思维和实用性思维三个层面(根据斯滕伯格的思维三元理论,思维可划分为三个层面:分析性思维、创造性思维和实用性思维)训练学生的辩证思维与逻辑思维、形象思维与抽象思维、发散思维与收敛思维等思维方法,能够为学生未来的生活、学习、工作奠定哲学方法论基础、提供多种思维方式参考。

科学方法和思维方法密不可分,两者在“机器人项目式教学”中相互交叉、有机结合。表2是跟踪学生完成多个项目后得出的项目步骤与方法行为和思维的关系。

表2:项目步骤与行为、思维的关系

四、提升学生的科学精神和价值观

随着科学教育的发展,科学精神和价值观的养成教育日益受到各国的重视。全员参与的机器人课程基地建设,潜移默化地影响着学生的“科学精神和价值观”。近两年的研究性学习中涌现出了大批与机器人有关的课题。如创意载人小车、关于航拍四轴飞行器的实践与应用、取物机器人的研究等等。这两年高考志愿更是反映出机器人普及教育的成果,近80%的理科班(选考物理)学生都填报了与智能机器人相关的专业,其中有70多位学生录取了与机器人紧密相关的专业。

在机器人课堂教学和项目竞技中,科学精神是科学素质的集中体现:彰显求真务实的客观精神,敢于合理质疑的批判、创新精神,和伙伴团队之间的民主、平等、自由合作精神。同学们在长期的科学精神的熏陶和锤炼中,学会处理个人与集体的关系、宽容与竞争的关系、规则与以人为本的关系、创新与科学道德的关系,形成事实求是、崇尚科学的价值观。

机器人项目的竞技比赛,由汗水也有泪水。很多学生在年复一年地诠释着一中的机器人教育。迄今为止,一中同学已获得46个省级以上一等奖,其中有9次获得全国机器人比赛一等奖,4次全国冠军;参加国际比赛5次,3次获得冠军,2次获得亚军,2次夺得FLL机器人锦标赛现场操作的冠军,这也是中国青少年机器人代表队在国际上取得的最好成绩。

科学技术是第一生产力,是本世纪的核心竞争力,它的可持续发展不仅仅是拥有几个杰出的科学家,而是与全体国民素质相关。只有全体国民具有较好的科学素养,科学理性的方法和态度在平民百姓中得到相应的普及,社会的持续发展才能是必然的,现代的、健康的民主才会有坚实基础。因此,培养全体公民的科学素养要从学生阶段开始,从像机器人项目这样的普及科学教育开始。

[1] 江苏省教育厅.江苏省财政厅关于启动普通高中课程基地建设的通知苏教基〔2011〕27号.

[2] Sternberg R J.斯滕伯格教育心理学(第2版)[M].姚梅林,等,译.北京:机械工业出版社.

[3] 李呈林.基于问题设计的思维教学探究——以信息技术学科为例[J].电化教育研究.2014(3):111-115.

[4] 张红霞. 科学素养教育的意义及本土化诠释(一)[J].百度文库.2007.

[5] 常州市第一中学.《巡线竞速机器人》项目方案.