强制医疗程序的实施与反思

2014-04-20张品泽

张品泽

(中国人民公安大学 法学院,北京 100038)

法律规范与执法实践之间矛盾或反差,乃不可回避之现实命题。2012年刑诉法修正案(以下称“修正案”)在“特别程序”中增加的“依法不负刑事责任的精神病人的强制医疗程序”(以下称“强制医疗程序”),尽管实施不久,但是,某些矛盾或反差已显露。捕捉其中较为突出者,追根寻缘,寻方问策,显属必要。

观察与收集媒体有关精神病人实施暴力事件的新闻报道,是本文获取有关“强制医疗程序”实施状况信息的主要来源。笔者曾就此考察和访谈某些执法部门,但是,获取的有关信息十分有限。一方面,有关执法部门在“修正案”实施后短期内办理相关案件不多;另一方面,也许是出于避开媒体和舆论监督、批评的缘由,执法部门通常不愿意将办案信息对外公开。

以下仅就笔者收集的有限资料展开分析,有关论证观点虽不足以适合该程序实施的全部情形,但是,至少表达了对其中突出现象的关注与思考。

1 精神病人实施暴力行为现状扫描

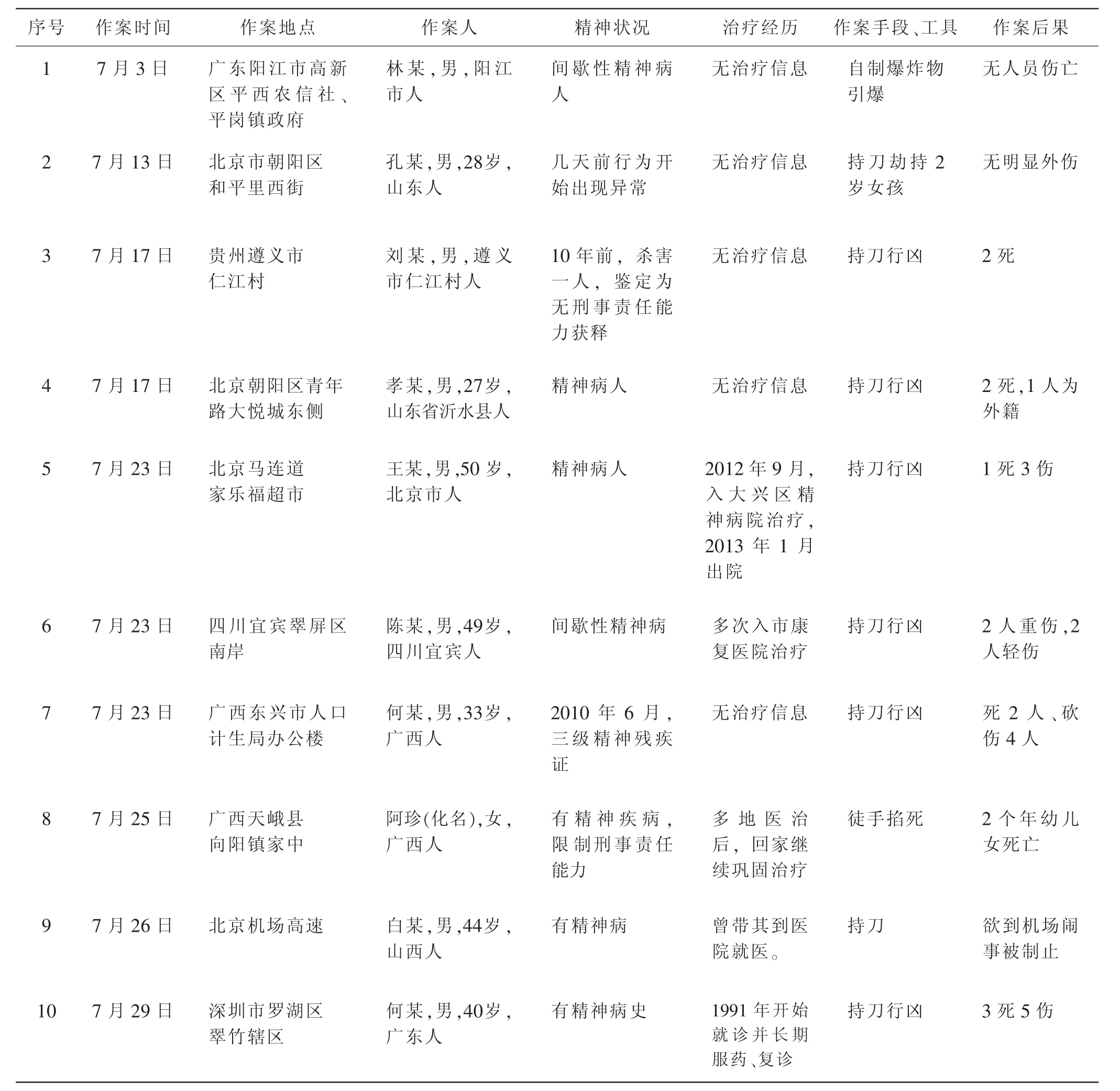

在2013年1月1日开始实施的“强制医疗程序”初期,各地多起疑似精神病人实施暴力事件的发生,尤为引人关注。仅在2013年7月,笔者从网络新闻中,就获悉全国多地接连发生了10起精神病人实施的暴力案件。尽管多数案件的引发因素与“修正案”实施前有关,但是,其对于“强制医疗程序”的实施仍然不乏启迪,促使我们对“强制医疗程序”实施的反思。所选择的案例具体情形参见表1[1-11]:

表1 2013年7月10起疑似精神病人实施的暴力案件特征表

从表1中可见,10起疑似精神病人实施的暴力案件,呈现以下特征:

(1)持刀行凶。为多数疑似精神病人使用的暴力手段,有8起案件,占80%。其余,有1人自制爆炸物,1人徒手。

(2)严重危害公民人身安全。占大多数,有8起,占80%,其后果十分严重,造成12人死亡,15人受伤。其中,有3起案件,因及时制止,未发生人身伤亡。

(3)有治疗经历。案情中明确有治疗经历的5人,占50%,其他5人治疗信息不明。

(4)危害行为在住所附近。危害行在行为人住所附近,有7起案件,占70%,有3起案件是行为人流窜至外地作案,且危害行为地均为北京。

(5)所有行为人均非精神状态正常人。但是,公众对行为人精神状态描述多样。其中,间歇性精神病者2人,限制行为能力者1人,无刑事责任能力者1人,有精神病史者4人,行为异常者1人,三级精神残疾人者1人。

(6)所有行为人均未发现被适用“强制医疗”。其中有1人在10年前杀害1人,因无刑事责任能力获释,属于再次作案。

“强制医疗程序”是对当前危害行为的阻止,以及未来危害行为的预防。按照当前国内多数刑法学者的观点,“强制医疗”是一种类似国外的“保安处分”,是一种社会防卫措施[12-15]。据此,“强制医疗程序”可看作是一种“社会防卫程序”。与普通刑事程序一样,“强制医疗程序”的适用离不开“行为危害性”这一判断标准①《刑事诉讼法》第二百八十四条规定:“实施暴力行为,危害公共安全或者严重危害公民人身安全,经法定程序鉴定依法不负刑事责任的精神病人,有继续危害社会可能的,可以予以强制医疗。”“危害”一词在这里被反复强调三次,显然“防止社会危害性”既是“强制医疗”的主要目的,也是适用该程序判断标准。。但是,普通刑事程序主要是对已经发生危害行为后果的追诉与惩罚;“强制医疗程序”则是对当前危害行为的阻止,以及未来危害行为的预防。适用普通刑事程序的主要依据——已经发生的危害行为后果,仅是启动“强制医疗程序”的必要条件,该程序本身并不据此追究行为人的刑事责任。就上述案例呈现的事实特征来看,“强制医疗程序”的“社会防卫”功能,能够在多大程度上实现?

2 防范限制刑事责任能力精神病人的社会危害性

就上述10起疑似精神病人实施的暴力事件而言,最终能够被鉴定为无刑事责任能力的,显然所占比例不会太大,有相当部分精神病人,属于限制刑事责任能力者。“强制医疗程序”在排除限制刑事责任能力精神病人同时,必将大量具有较大社会危害性的精神病人排除在“强制医疗”范围之外。在对其追究刑事责任的过程中,该群体的社会危害性往往难以消除。

精神病人刑事责任能力鉴定,是决定疑似精神病人能否适用“强制医疗”的核心条件,同时也是最难确定的条件。因为“精神疾病有近400种,发病机理很复杂,目前发现的就有3000多种原因,而现有医学诊断仪器和方法又比较简单,很难准确判断精神病的患病程度,很多指标靠人为观察和询问来判断,与医生医疗水平和从医经验有关。也就是说,对精神病人的判断有一定的风险。[16]”上述10起暴力事件中,有相当部分疑似精神病人可能属于限制刑事责任能力者。如案例1中的精神病人林某能够自制爆炸物;案例2中的孔某一直在某公司上班,能够持刀劫持人质,与警察对峙,且提出要求,同事反映,仅在几天前行为才开始出现异常;案例3中的刘某在2003年杀人后被鉴定为无刑事责任能力,却并未按照当时的刑法规定,由政府强制医疗,而是像正常人一样炒股、做生意、还开汽车搞运输;案例5中的王某在超市内持身份证购刀,且2013年1月11日从精神病院出院;案例6中的陈某有间歇性精神病;案例7中的何某为三级精神残疾,因计生局不给其二儿子办户口起杀机;案例8中的阿珍(化名)为限制刑事责任能力;案例9中的白某曾被带到医院就医;案例10中的何某,1991年开始就诊并长期服药、复诊[1-11]。

可以看出,“强制医疗程序”在排除限制刑事责任能力精神病人同时,必将大量具有较大社会危害性的精神病人排除在“强制医疗”范围之外。在对其追究刑事责任的过程中,下列情形同样使得该群体的社会危害性难以消除:

(1)刑事诉讼过程中,临时的保护性约束措施和拘留、逮捕等强制措施均难以适用于限制刑事责任能力的精神病人,其社会危害性存在隐患。因为临时的保护性约束措施仅适用于“强制医疗程序”,无法对限制刑事责任能力的精神病人采用;而拘留和逮捕尽管能够获得批准,可是,根据有关法律规定,对于此类人员,看守所是不予收押的②《看守所条例》第十条规定:“看守所收押人犯,应当进行健康检查,有下列情形之一的,不予收押:(一)患有精神病或者急性传染病的……”。此外,只有取保候审或监视居住两种强制措施供选择。由于取保候审期间,监管只能依靠其监护人或亲属担任保证人承担。可是,一方面,不排除无监护人、监护人无监管能力或不愿意监管等情形;另一方面,即便有监护人充当保证人监管,但是防止其社会危害性并不是保证人的义务,因而,也难以通过追责方式要求保证人防止其社会危害性。对于监视居住,多数公安机关出于耗费人力、物力考虑,不愿意采用。通常是委托其监护人或近亲属监视,变相成为取保候审。

(2)被判处刑罚后,限制刑事责任能力精神病人的社会危险性依然难以防止。根据有关法律规定,限制刑事责任能力精神病人涉嫌犯罪时,虽然应当追究刑事责任,但是可以从轻或减轻③《刑法》第十八条规定:“尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的,应当负刑事责任,但是可以从轻或者减轻处罚。”,因此,即便故意杀人,也并非必然被判处死刑立即执行,徒刑便成为多数限制刑事责任能力精神病人的主要惩罚方式。可是,在服刑期限,监狱既无法律依据对其实施“强制医疗”,也无法适用保外就医,由其监护人或近亲属对其实施治疗④《监狱法》第十七条规定:“监狱应当对交付执行刑罚的罪犯进行身体检查。经检查,被判处无期徒刑、有期徒刑的罪犯有下列情形之一的,可以暂不收监:(一)有严重疾病需要保外就医的;(二)怀孕或者正在哺乳自已婴儿的妇女。对前款所列暂不收监的罪犯,应当由交付执行的人民法院决定暂予监外执行。对其中暂予监外执行有社会危险性的,应当收监。”。限制刑事责任能力精神病人在监狱服刑,不仅给监狱带来较大的安全隐患,而且其自身精神疾病也难以获得医疗和控制,一旦刑满释放,其社会危害性,不言而喻。

有人建议将“强制医疗”的适用对象扩大至限制刑事责任能力的精神病人[13,15],具有一定的合理性。然而,在“修正案”已经明确将其限制刑事责任精神病人排除在“强制医疗程序”范围之外的情形下,如何尽量减小其社会危害性?2013年5月1日实施的《精神卫生法》针对精神障碍患者,规定了住院治疗制度,该制度能否适用于限制刑事责任精神病人,填补“强制医疗程序”在此领域的空缺?

《精神卫生法》针对精神障碍程度不同,设立了两种住院治疗制度:一是对普通的精神障碍患者,实行自愿住院治疗;二是对严重精神障碍患者,实现非自愿住院治疗。上述犯罪嫌疑人如果是普通的精神障碍患者,公安机关只能遵循自愿原则对其实施住院治疗。“严重精神障碍患者”是公安机关对限制刑事责任能力犯罪嫌疑人实施非自愿住院治疗的必要条件。在《精神卫生法》中,“严重精神障碍,是指疾病症状严重,导致患者社会适应等功能严重损害、对自身健康状况或者客观现实不能完整认识,或者不能处理自身事务的精神障碍。⑤参见《精神卫生法》第八十三条。”由于刑事责任能力需要从医学、心理学和法律等多方面作出综合评价,不同于仅从医学标准作出的精神障碍诊断,因此,精神障碍程度与刑事责任能力难以建立准确的对应关系。从有关规范性文件来看,无刑事责任能力的医学标准描述与严重精神障碍十分接近⑥《精神障碍者刑事责任能力评定指南》(SF/Z JD0104002-2011)第2.2.3条款规定:“无刑事责任能力是指行为人实施某种危害行为时,由于严重意识障碍、智能缺损、或幻觉妄想等精神症状的影响,不能控制自己的行为或不能理解与预见自己的行为结果的状态。”,因而,通常情况下,限制刑事责任能力精神病人尚未达到严重精神障碍的程度。就此而言,限制刑事责任精神病人直接适用非自愿性住院治疗的条件不足。值得注意的是,《精神卫生法》中非自愿性住院的另一条件是,精神障碍患者“危害他人安全的行为,或者有危害他人安全的危险⑦参见《精神卫生法》第三十条。”,其危害性并未要求达到犯罪程度,即便是仅达到违法程度,也应当采用非自愿性住院治疗。如果限制刑事责任能力精神病人涉嫌犯罪,同具有危害他人安全的违法行为(危险)的严重精神障碍精神病人相比,其危险性更大,对其适用非自愿性住院,具有一定的合理性。具体程序如下:

①精神障碍诊断。公安机关发现疑似精神病人涉嫌犯罪时,通常是按照“强制医疗程序”对其精神刑事责任能力鉴定。如果属于限制刑事责任能力者,“应当立即采取措施予以制止,并将其送往医疗机构进行精神障碍诊断”,“医疗机构不得拒绝为其作出诊断”。②住院治疗。如果诊断结论、病情评估表明,犯罪嫌疑人是精神障碍患者,公安机关应当对其实施住院治疗;“本人没有能力办理住院手续的,由其监护人办理住院手续”;“其监护人不办理住院手续的,由患者所在单位、村民委员会或者居民委员会办理住院手续,并由医疗机构在患者病历中予以记录”;“患者属于查找不到监护人的流浪乞讨人员的”,由送诊的公安机关办理住院手续。③住院治疗异议。如果“患者或者其监护人对需要住院治疗的诊断结论有异议,不同意对患者实施住院治疗的,可以要求再次诊断和鉴定。”④障碍排除。“再次诊断结论或者鉴定报告表明”,上述案件中精神障碍患者有危害他人安全危险的,“其监护人应当同意对患者实施住院治疗。监护人阻碍实施住院治疗或者患者擅自脱离住院治疗的,可以由公安机关协助医疗机构采取措施对患者实施住院治疗。⑧参见《精神卫生法》第二十八条、第三十条、第三十二条、第三十五条、第三十六条。”

3 防范接受过治疗的精神病人对社会的危害性

媒体报道的信息表明,上述案例中的精神病人在实施严重暴力行为前,有5人曾不同程度地接受过治疗,占50%。如案例5中的王某2012年9月入区精神病院治疗,2013年1月出院;案例6中的陈某,多次入市康复医院治疗,间歇性精神病;案例八中的阿珍(化名)多地医治后,回家继续巩固治疗,限制刑事责任能力;案例9中的白某有精神疾病,曾被带到医院就医;案例10中的何某,1991年开始就诊并长期服药、复诊[1-11]。众多接受过治疗的精神病人,仍然实施严重暴力行为,一方面,不得不令人对精神病人家属自行治疗的担忧;另一方面,也让我们对精神病治疗水平的担忧。既然精神病人家属出于亲情关爱的治疗模式尚不如人意,那么,法院决定的强制医疗模式,在家庭亲人相伴、亲情感化等方面明显不如前者的情况下,其实施效果又能好多少?

可见,对于上述案例中诸多接受过治疗的精神病人,“强制医疗程序”的“社会防卫”功能,将不得不因下列现实,而面临严重萎缩的局面。

(1)多数精神病人或许终生难以治愈,其社会危害性也将被大大延长。况且,在治疗期间,极端情况下,也会发生社会危害性。如2013年7月5日,在广西藤县第三人民医院,就发生了42名精神病人集体暴力脱逃的事件[17]。因而,上述案件中精神病患者,即便被法院决定实施强制医疗,其危害性仍不可忽视。办案机关在适用和解除强制医疗程序中,又往往面临以下难题:①不能排除某些被强制医疗法定代理人或监护人,极力要求解除强制医疗,由其自身看管和治疗。如“2013年4月2日,北京首例精神病人被强制医疗庭审中,实施危害行为精神病人患者宋某的法定代理人承认宋某的病情,以及其实施的严重危害他人生命安全的行为,但提出:我们有条件治疗、看护宋某,并保证宋某不再发生危害社会的行为,请求法院驳回检察机关的强制医疗申请。宋某于2007年2月即被诊断患有精神分裂症,经多方治疗无明显好转。2012年1月至10月连续多次发生无故辱骂、殴打他人的情况。2012年11月30日,宋某又在北京地铁站内,毫无缘由和征兆,突然将李某推下站台,致李某被列车碾轧。[18]”因此,强制医疗机构以及法院在办理适用和解除强制医疗措施时,必须特别慎重评估其社会危害性。否则,又将酿成悲剧。②相对于大量需要治疗的精神病患者,我国目前精神病治疗资源极度缺乏。“‘一床难求’是重症精神病人经常面临的难题。全国的精神科床位数是每万人1.58张,即使在医疗条件较好的北京,病床的缺口也达6 000张。医疗资源的不足,导致许多需要住院的精神患者‘堵塞’在病房之外。”“据北京市卫生局2013年5月数据,北京已有15万重症精神病患者,急需住院的病人约1.5万人。北京精神科开放病床约9 000张,病床的缺口约6 000张。精神科床位数每万人超过4张。全国的比例更为悬殊。2012年数据显示,中国已有1亿多名各类精神障碍患者,重症约1 600万人,精神科床位数是每万人1.58张。[19]”可见,即便符合“强制医疗”条件,办案机关也不得不面临现实中医疗资源匮乏的挑战。实践中,多数精神病人由其家属看管和治疗,甚至被流落街头的现象,无从责难。严格解除强制医疗程序,的确可以防止再次发生社会危害性,但是,必将导致其他急需强制医疗的精神病患者难以控制。

(2)“精神疾病的复发率非常高,且‘根治’很困难。[19]”这一定程度加剧了精神治疗资源的不足,结果,许多需要住院的精神患者被“堵塞”在病房之外。对于符合“强制医疗程序”条件的案件,公安机关在案发初期,通常是选择将疑似精神病人送交精神病医院,一方面,出于精神病诊断以及刑事责任能力鉴定的需要;另一方面,也能够达到临时的保护性约束措施的效果,避免自行采取该措施的困境。然而,面对精神病医院“一床难求”的现实,公安机关又不得不“慎重”启动“强制医疗程序”,留下风险防范的隐患。如上述案例3中的刘某,10年前杀害1人,且鉴定为无刑事责任能力,却被释放,致使10年后又杀害2人。

(3)“由于目前普遍呈现的精神病治疗后期康复体系的不健全,又造成很多患者反复住院,精神病院成为患者们难以走出的‘旋转门’。”“‘旋转门’现象的成因首先是疾病本身的特性,大多数双向情感障碍的病患,即便是出院,也需要服药、定期看门诊复查、调药,以避免病情复发或恶化。[19]”因此,对于上述接受过治疗的精神病人,“强制医疗程序”不得不面临两难选择:要么坚持长期强制治疗,但又将阻碍下一位符合强制医疗条件的患者;要么及时解除强制医疗,但又不得不面临再次犯案的危险。可见,“强制医疗程序”的社会防卫功能,除了受适用条件或范围的限制外,还在很大程度上,受到精神病难以根治,以及治疗资源匮乏等现实因素的影响。

(4)“开放式治疗”日益成为根治精神病患者的必然选择情形下,强制医疗模式显然只对于无监护人或监护人不愿意、不能监护时,具有发挥社会防卫功能的优势。“开放式治疗”模式要求:“住院患者经过医生评估达到稳定阶段后,即可入住开放式病房。病人除治疗时间须回到病区,其他时间可在医院内自由活动。同时,还将设置一定数量的家庭病房,家属可陪伴治疗,在让患者在出院前提前感受家庭氛围,有利于和家庭成员间的沟通。”“活动半径的扩大将有利于病人解除心理上的束缚,在开放病房,患者可以自己安排自己的时间和生活,有利于他身心恢复和出院后恢复社会功能。[20]”

可见,增加精神病治疗资源投入,是“强制医疗程序”发挥功效不可逾越的前提;在精神病人多元化治疗模式中,强制医疗适用与解除过程中的风险防范意识更应当强化。

4 如何遏制“被精神病”现象

在“修正案”的“强制医疗程序”和《精神卫生法》出台之前,“被精神病”现象便引起了公众的极大关注。所谓“被精神病”,是指媒体通过报道个案的方式,揭露某些非精神病患者被单位或个人“强行”视为精神病患者,实施非自愿治疗的严重违法行为⑨媒体报道的“被精神病”现象,如“深圳邹宜均案”“广州何锦荣案”“南通朱金红案”和“福建陈国明案”中,当事人都因家庭财产纠纷,被近亲属以绑架方式送往精神病院。河南的徐林东则因为自1997年开始逐级上访到北京,被其所在乡政府工作人员送到精神病院,当地法医精神病司法鉴定所同样称其“属于偏执性精神障碍”;湖北的彭宝泉,因为拍摄了几张群众上访的照片被抓,先被送到派出所,后被送到精神病院,也被诊断为患偏执性精神病,领导要他“顾全大局、不要接受记者采访”,此外,还有广受关注“武汉徐武案”。。实施“被精神病”行为者的目的,是以非自愿治疗方式,非法限制公民人身自由,剥夺公民权利。“被精神病”不仅严重侵犯人权,而且侵占了十分匮乏的精神病治疗资源。遏制非自愿住院治疗中“被精神病”,不仅旨在保障人权,而且也剔除了其非法挤占精神病治疗资源,一定程度上缓解了“强制医疗程序”因“一床难求”而导致的尴尬。只有遏制诸多媒体揭露与批评的“被精神病”现象,适用“强制医疗程序”方有足够空间。

鉴于目前“被精神病”现象均寄生于精神病人的多种非自愿住院治疗制度,属于非自愿住院治疗权的滥用。因此,有必要厘清和堵塞精神病人的非自愿住院治疗漏洞。

有研究者依据《北京市精神卫生条例》和《北京市精神疾病患者强制治疗实施办法》提出[21]:“非自愿治疗”可称为“非自愿收治”,目前有以下三种:(1)“民事性质的治疗”,可分为两种情形:①由监护人或近亲属决定的住院、治疗;②对于患有重性精神病患者,诊断医师提出“医学保护性住院”建议后,由患者的监护人或者近亲属办理住院手续,即“医学保护性住院”。(2)“保安性强制住院治疗”,即对违反《刑法》或《治安管理处罚法》的精神病人,公安机关决定的强制医疗。(3)“救助性住院治疗”,即对“三无”精神病人和有精神病的复员军人,有关民政部门指定精神卫生医疗机构,对其进行收治。与三种非自愿治疗相对应,对精神病人的收治机构也有三类:①卫生部门设立的各类精神病医院,面向全体精神病人提供预防、治疗和康复服务;②公安部门设立的安康医院,其收治的范围主要是涉嫌违法犯罪的精神病人;③民政部门设立的“精神病福利机构,主要服务于无监护人、无劳动能力和无生活来源精神病人(简称‘三无’病人)、复员退伍军人中的精神病人,以及因特困精神病患者。[22]”

上述研究者提出的分类是基于三年前规范性文件提出的,随着新的《刑事诉讼法》和《精神卫生法》的实施,其情况有何变化?

(1)对于上述第一种(“民事性质的治疗”)和第三种(“救助性住院治疗”)非自愿治疗,《精神卫生法》做出如下保留:①“除个人自行到医疗机构进行精神障碍诊断外,疑似精神障碍患者的近亲属可以将其送往医疗机构进行精神障碍诊断。对查找不到近亲属的流浪乞讨疑似精神障碍患者,由当地民政等有关部门按照职责分工,帮助送往医疗机构进行精神障碍诊断。”②“诊断结论、病情评估表明,就诊者为严重精神障碍患者并有下列情形之一的,经其监护人同意,医疗机构应当对患者实施住院治疗”:“已经发生伤害自身的行为,或者有伤害自身的危险的;有危害他人安全的危险的。”③“诊断结论表明需要住院治疗的精神障碍患者,本人没有能力办理住院手续的,由其监护人办理住院手续;患者属于查找不到监护人的流浪乞讨人员的,由送诊的有关部门办理住院手续。⑩参见《精神卫生法》第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十六条。”

(2)对于上述第二种(“保安性强制住院治疗”)非自愿治疗,有以下重要改变:①对于实施危害公共安全或严重危害公民人身安全的疑似精神病患者,不再按照《刑法》的要求,在必要时候,由政府部门强制医疗,而是一律按照“强制医疗程序”办理。②对于实施违法行为的精神病人,公安机关有两种选择:按照《行政处罚法》和《治安处罚法》,“对于不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的精神病人,责令其监护人严加看管和治疗,⑪参见《行政处罚法》第二十六条、《治安管理处罚法》第十三条。”放弃对其实施非自愿性住院治疗;按照《精神卫生法》,对于疑似精神障碍患者发生伤害自身、危害他人安全的行为,或者有伤害自身、危害他人安全的,公安机关有权立即采取措施予以制止,并将其送往医疗机构进行精神障碍诊断。如果诊断结论、病情评估表明,就诊者为严重精神障碍患者并有下列情形之一的,公安机关有权要求其实施住院治疗:已经发生伤害自身的行为,或者有伤害自身的危险的;已经发生危害他人安全的行为,或者有危害他人安全的危险的。值得注意的是,该情形下,《精神卫生法》赋予了精神障碍患者及其监护人,对公安机关要求住院治疗的异议权,即不同意对患者实施住院治疗的,可以要求再次诊断和鉴定。再次诊断结论或者鉴定报告表明,仍然具备公安机关要求住院治疗条件的,其监护人应当同意对患者实施住院治疗。监护人阻碍实施住院治疗或者患者擅自脱离住院治疗的,可以由公安机关协助医疗机构采取措施对患者实施住院治疗⑫参见《精神卫生法》第二十八至三十二条。。

显然,上述立法的变化,有助于遏制“被精神病”的主要方面有:(1)对于无刑事责任能力者,“强制医疗程序”赋予了法院取代公安机关和其他政府部门,成为决定强制医疗主体。(2)公安机关在决定疑似精神障碍患者非自愿住院治疗过程中,一方面,增加多项限制条件,如要求有诊断结论、病情评估表明是严重精神障碍患者,且发生伤害自身、危害他人安全的行为,或者有伤害自身、危害他人安全的危险的。另一方面,赋予了患者及其监护人的异议权以及要求再次诊断和鉴定的权利。

当然,“被精神病”风险在以下方面仍然有可能发生:(1)民政等有关部门,如果以精神障碍患者属于查找不到监护人的流浪乞讨人员的名义,不仅有权将其送去进行精神障碍诊断,而且还有权为其办理住院手续,进而对其实施非自愿性治疗。(2)如果以疑似精神障碍患者的近亲属名义,就有权将其送往医疗机构进行精神障碍诊断;如果诊者为严重精神障碍患者,且已经发生伤害自身的行为,或者有伤害自身的危险的,或仅有危害他人安全的,其监护人有权在其本人没有能力办理住院手续的情形下,为其办理住院手续,对其实施非自愿性治疗。

可见,《精神卫生法》虽然为堵塞“被精神病”现象,设置了某些程序性要求,但是,相对于“强制医疗程序”,前者对“非自愿性住院治疗”条件更为宽松,如,仅以单一的“精神障碍”和“严重精神障碍”等医学标准,作为某些涉及违法行为或危害行为的非自愿性住院的判断标准,相反,后者不仅要求诊断为精神病人的医学标准,还从法学角度要求对其行为责任能力进行鉴定。如果不能堵塞《精神卫生法》中上述漏洞,将很可能成为“被精神病”的存活空间,其消极后果也将使“强制医疗程序”的实施效果大打折扣。

参考文献:

[1]阳江平岗镇政府发生爆炸,嫌犯疑患精神病[EB/OL].(2013-07-06)[2013-10-16].http://www.yjquan.com/article-6948-1.html.

[2]梅天一,王梅,王晟.精神病男子持刀劫持2岁女童[N].京华时报,2013-07-14(7).

[3]林野.北京精神病男子街头持刀砍死2人,含1名外籍人士[N].新京报,2013-07-18(A23).

[4]何光,刘珍妮,朱自杰.北京超市持刀伤人案一名妇女死亡[N].新京报,2013-07-22(A11).

[5]王哲.四川宜宾精神病人在医院旁砍人2人重伤2人轻伤[EB/OL].(2013-07-23)[2013-10-21].http://news.sina.com.cn/c/2013-07-23/181627750368.shtml.

[6]村民杀人被定为精神病当月获释,十年后再杀2人[N].北京青年报,2013-07-24(A17).

[7]广西男子计生局行凶致2死 官方称其有精神病史[N].京华时报,2013-07-24(26).

[8]在京劫持出租车男子已被警方控制家人称患精神病[EB/OL].(2013-07-26) [2013-10-21].http://bj.people.com.cn/n/2013/0726/C82840-19165689.html.

[9]苏波,姚嵛方,黄恒海.精神病女子因孩子吵闹影响睡觉掐死儿女[EB/OL].(2013-07-26)[2013-10-21].http://news.sina.com.cn/s/2013-07-26/165127781033.shtml.

[10]李东艳,陈楠.乘客突发精神病夺方向盘出车祸 带路男子身亡[EB/OL].(2013-07-26)[2013-10-21].http://news.sina.com.cn/s/2013-07-26/182927781604.shtml.

[11]曹少年.深圳罗湖致3死5伤砍人男子因精神病发作行凶[EB/OL].(2013-07-29)[2013-10-21].http://news.sina.com.cn/c/2013-07-29/150427800806.shtml.

[12]苗有水.保安处分与中国刑法的发展[M].北京:中国方正出版社,2001:140.

[13]卢建平.中国精神疾病患者强制医疗问题研究[C]//王版.犯罪学论丛(第 6 卷).北京:中国检察出版社,2008:462-490.[14]赵秉志.刑罚总论问题探索[M].北京:法律出版社,2002:315.[15]李娜玲.刑事强制医疗程序研究[M].北京:中国检察出版社出版,2011:59-60.

[16]王亦君,霍仟.“被精神病”引广泛关注 官员解读精神卫生立法[N].中国青年报,2011-06-26(A3).

[17]薛雷.广西42名精神病人集体暴力脱逃真相还原[N].北京青年报,2013-07-14(A9).

[18]林靖.北京首例精神病人被强制医疗,曾将乘客推下站台[N].北京晚报,2013-04-02(09).

[19] 温薷.北京精神科病床缺口达 6000 张[N].(2013-07-15)[2013-10-21].http://news.sina.com.cn/c/2013-07-15/023927667337.shtml.

[20]李秋萌.北京精神病医院试点开放病房[N].京华时报,2013-05-13(A7).

[21]黄雪涛,刘潇虎,刘佳佳.中国精神病收治制度法律分析报告[N].精神病与社会观察.(2010-10-10)[2013-10-22].http://ishare.iask.sina.com.cn/f/16130529.html.

[22]张勇.创建新型精神卫生体系的构思.(2010-12-07)[2013-10-25].http://www.docin.com/p-104514227.html.