闽南话文白异读分层别居特点之成因分析

2014-04-17林颂育

林颂育

(闽南师范大学 文学院,福建 漳州 363000)

一、引言

本文“文言音”主要指诵读书面语材料所使用的语音。“文言音系统”则常相当于他文提及的“读书音系统”,即与书面语系统相联系的语音系统。“白话音(系统)”是指与各种实际口说的语言(也即主要用以日常生活口头交际的各种活方言,包含历代民族口语共同语的标准语)系统相联系的语音(系统),其间包含文读音和白读音。其中“文言音系统”作为书面语的语音系统,是向白话音系统输出文读音的重要源头。

二、闽南话文言音系统和白话音系统的分离

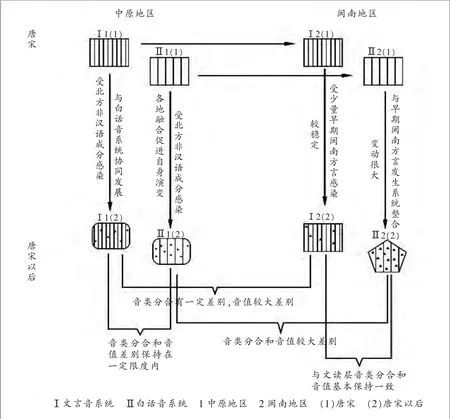

唐代文教盛行,文人间的吟诗唱和;学堂里的讲论、问难、诵读;考场上的口义 等都必须诉诸唇吻。鉴于古时读书“各随方音”,唐代南下北人在中原故地时,其用于读书的文言音系统和用于日常口头交际的白话音系统应该基本一致。当然,其间可能因为文言音系统要受“正音”原则的规范,而略有一些音类分合关系或具体音值上的差异。也即Ⅰ1(1)≈Ⅱ1(1)。当其初入闽南地区,语言状况应与其在中原故地基本无别。 也即[Ⅰ1(1)≈Ⅱ1(1)]≈[Ⅰ2(1)≈Ⅱ2(1)]。 可随着时间的推移,移植自中原地区的,原本相近的文言音系统和白话音系统(“Ⅰ2(1)”和“Ⅱ2(1)”),却因某些特定机缘,在闽南地区渐行渐远,乃至分道扬镳。导致二者分离的根源在于:“Ⅱ2(1)”与早期闽南话发生系统整合,致使原系统发生根本性改变,并演变为一个具有多层次综合体性质的新语言系统“Ⅱ2(2)”,原“Ⅱ2(1)”就只成了“Ⅱ2(2)”内部的一个组成部分——唐宋文读层。 “Ⅰ2(1)”则一直以自身演变为主,“Ⅰ2(2)”与“Ⅰ2(1)”间保持着明显的承继性和内在的一致性。简言之,一方稳定与一方剧变,导致二者分道扬镳。

闽南话文言音系统和白话音系统分离,使闽南话用于口语交际和用于读书识字的语音系统有较大差别,其中用于读书识字的文言音系统与用于口语交际的白话音系统中的文读层,因同源于唐宋中原汉语,故其间有整体的对应性和明显的一致性。也因都含有同源成分,但同源部分所占比重和存在方式有别——在白话音系统仅为组成部分之一,与其他组成成员交叉叠置;在文言音系统中则几乎为组成部分的全部——所以,闽南话文言音系统和白话音系统呈交叉重叠状。

唐宋语音在南北文言、白话系统中的演变图示[4]

三、文言音系统和白话音系统分立的契机

闽南话文言音系统何以能与白话音系统别立?换个角度看问题,也即闽南话文言音系统为什么可以不用参与和早期闽南话的整合?这问题应该不难理解。

当不同语言系统相遇时,不可避免存有竞争。就个体而言,竞争结果不外乎排除异己、取得完胜(覆盖),求同存异、相互妥协(整合),全线溃败、不复存在(消亡)。竞争结果取决于双方综合实力对比。唐宋中原汉语在白话音系统中与早期闽南话发生整合,源于二者各有优势。前者虽有政治文化方面的优势,但毕竟远道而来,且初来乍到,根基不稳。后者虽政治文化处于劣势,但却占有地主之利和人口优势,且有较强的族群自我意识。加之南北经济生态环境差别甚大(大陆文化之于海洋文化),移居南方的北方人在适应南方生活的过程中,离不开向土著的效仿和学习。如此,在日常生活中,北人和土著交融,中原汉语与早期闽南话融合不可避免地发生了。如果说,北人的政治文化优势在日常生活中的表现并不明显,那么在文教领域则得到了充分的诠释。

1.北方文人的传统优越感和南方士人的文化认同感

“北人的卑视南人,已经是一种传统。这也并非因为风俗习惯的不同,我想,那大原因,是在历来的侵入者多从北方来,先征服中国之北部,又携了北人南征,所以南人在北人的眼中,也是被征服者”。南方开发慢,汉化晚,一直被视为蛮荒不化之地。北方则为中华文化的发祥地,是中华文化的“正统”所在。面对南方文人,北方文人历来有轻薄之意,其身上有一股顽固的自尊和清高。这种传统的优越感是其落难到达南方也不易改变的。而对于流落蛮南的北方文人来说,保持中原汉语文言音是其社会身份、文化地位体认的显著标志。与北人固有的文化优越感相对应的是,南方文人对中原文化的认同感。这种认同感从秦汉中央政权建立应该就已开始形成。当历史车轮滚入国力大振、声威远播、四海承平的唐代,这种文化认同感必是随之大增。“文教之开兴,吾闽最晚”,对中原文化认同感越是强烈,闽人主动向其靠拢的动力就越足。对于生而偏居南隅的南方文人来说,学会南下北人口中的中原汉语可谓是其融入中央性或全国性知识界的开端。

从某种意义上说,语言是文化的载体,是文化的记录者和保存者。就语言和文化的传播过程看,二者往往互为载体。语言传播到哪,就把语言所承载的文化携带到哪;而文化的传播与交流,也必然造成语言的传播与交流。对中原文化的认同、吸收、传播往往就离不开对与之相结合的语言的继承。对中原汉语的继承和保留,反过来有利于文人对中原文化的再吸收。对入闽北方文人来说,丢弃其读书识字惯用的中原汉语音,就如同切断了其与中原正统文化间的脐带。对闽南当地文人而言,无法学会北方文人惯用的中原汉语音,就无法与其交流,更谈不上学习。总之,或出于优越感的维持,或出于虚荣心的满足,或出于各自利益的考量,或出于学习中原文化知识的现实需要,在同中原强势文化波的震荡下,闽地南北方文人都有“雅言”崇拜的情结,在维护“雅言”生存空间和生命力方面,天然地形成一个南北文人统一联盟阵线。

2.源于科举制度的外驱力

“学而优则仕”几乎是所有古代文人心中的期盼。通过科举考试登堂入室是最主要的途径。出于仕途的需要,以科举考试制度为规约进行学习是众多文人学习生涯的主旋律。唐代取士以诗赋为最高标准。“诗教发达与文教发达互为表里。诗赋讲求押韵合律,不能无所准绳。这个准绳不是别的正是唐都长安—洛阳的读书音”。南下北人带来的读书音虽不一定都和长安—洛阳音一样,但同为北方话,同以切韵系韵书作为“正音”标准,差别肯定不大。学会了南下北人带来的中原汉语,就意味着直接与科考标准挂上钩。具象的音响形式一定要比单纯地记忆韵书音类来的更加容易,更有实用价值。看来,出于文教或仕途的需要,以说北方话为荣应该是情理之中的事。这种出于自身利益的,自发自觉的学习,其成效定是相当可观的。

3.少数人群的内部流通

古时能受教育、掌握当时反切的是极少数士大夫阶级。就是说文言音系统使用人群有限,成员构成(身份、地位、族群等)相对封闭、单一、稳定。如“中晚唐五代的福建士人社群中,有很明确的家族盘踞现象,也就是说,少数家族的成员大量出现在士人活动的核心”。作为少数人群内部流通工具,加之使用人群都是有很强“正音”意识的文人学士,交流多发生在比较正式文雅的场合,文言音系统是较易得到内部统一而较不易出现变异的。虽说闽南一带文言音系统的音读藉由戏曲文化等途径,由少数读书人向社会传播而成百姓口中的文读音的势头不小,但这并不妨碍文言音系统的“保纯”。因为百姓口中的音读反向影响读书人口中的文言音系统音读的力量则要小得多。

4.文化传播内容和生产生活的脱节

“中国自西汉中叶以下,儒家思想就是士人阶层存在的意识形态基础”。儒家经典一直为士人教育的重要内容。教育目的往往是以儒家的主张和教义为参政理据,实现治理国家的社会责任,施展个人才华。说文人学士“四体不勤,五谷不分”不乏是一种真实客观的描述。多为特权阶层的文人学士,从生活到学习到工作,其人生轨迹多少都有与生产生活脱节的条件。特别是其学习和传播的文化内容与日常生活联系更加稀松。这就意味着,无论大江南北,经济生态环境的差别基本不会对学习造成太大影响。如此,即使是对来源于土著语言的,最“润物细无声”的,以输入借词为手段的侵蚀,文言音系统都如同有天然的有力的屏障,拒之门外。这种客观存在的强劲的抵抗力,保证了文言音系统的“纯粹”性。

1、2两点,侧重说明南播中原汉语在文人学士中被保留、被传习的条件和基础。后两点则侧重说明主要用于读书场域的唐宋中原汉语何以能保持系统的“纯粹”性。这两方面合起来,则较充分地展示了在闽南地区文言音系统和白话音系统分立的客观需求和现实意义。概言之,为了维持与中原文化对接的顺畅进行,闽地文言音系统是不宜有其他异质成分的参杂其中。为了实现南北百姓共存共处共融,闽地白话音系统是不得不需要进行异源整合的。就具体使用情况看,闽南地区文言音系统和白话音系统的分立,实际上就有如在同一社团中出现部分人(文人学士)具备“双语”、“双言”的能力。就好比如早些年方言区的读书人多同时会讲普通话和母语方言,而平常百姓只会母语方言,所不同的是“双语”间的差距大小有别而已。

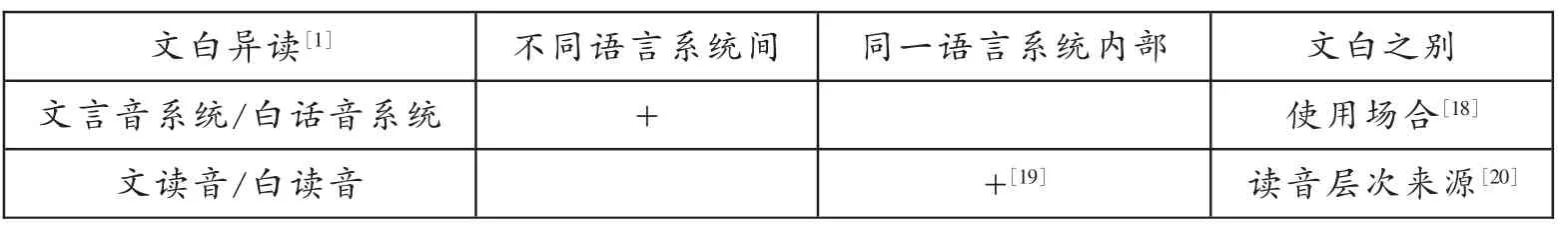

如果同一语言社团内部的、不同语言系统在读书识字场合和日常生活场合的不同分工可视为一种“文白异读”的话,那么分析至此,闽南话文白异读至少可以有两种理解:

人的记忆有瞬时记忆与长期记忆之分,只有进行长时间的反复练习,词汇才能由瞬时记忆转变为长期记忆储存在大脑中。然而,现代高中生常因为学业繁忙,每天只能抽出有限的时间用于识记单词。对于此,教师可以引导学生将平时英语学习中遇到的生词记在卡片上,并将卡片贴在显眼的地方便于记忆。通过此种方法,学生可以充分利用学习中的碎片时间,对于英语词汇进行反复记忆,加深词汇在脑海中的印象。

前者类似现今寿昌之“寿昌说话”和“浙江方言”之间的关系,本质上更像是双语现象。后者则是我们一般意义上的文白异读。

四、文言音系统对文读层的补给

闽南话文白异读的基本风格是与闽南话定型过程相伴而行的,是“先天”因素使然。而其“后天”的发展又是与文教习传息息相关的。

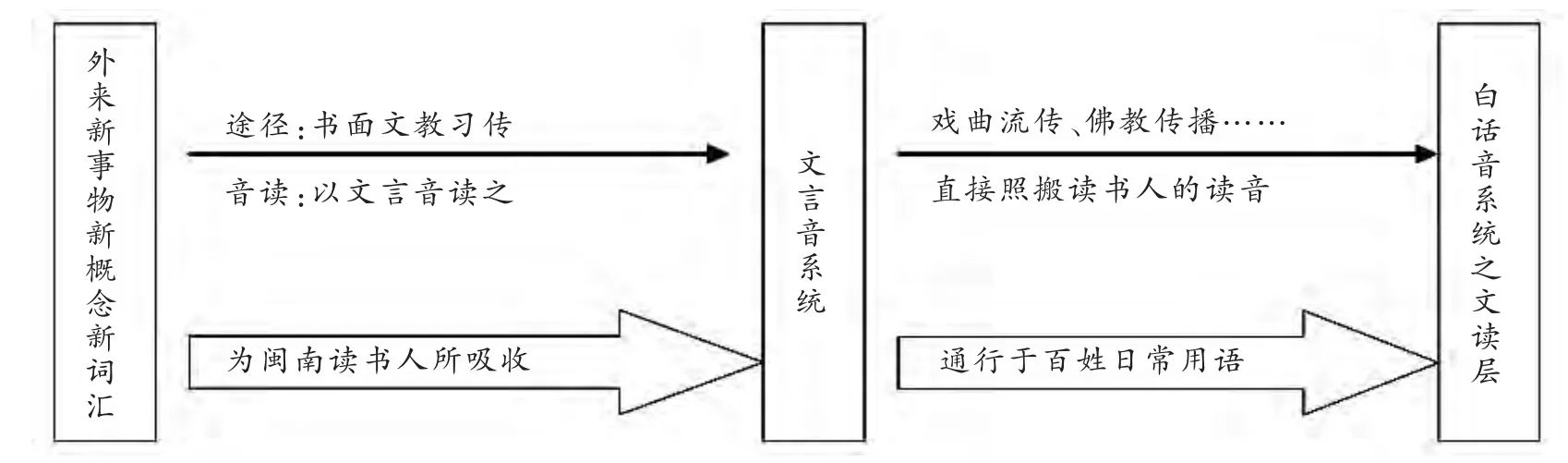

方言定型之后,对外来影响的回应就往往是:在最大限度保持自身个性的同时,有选择地以词汇借贷为主要方式吸收外来成分,并加以融合而纳入自身体系。受古代文化传播方式的限制,这种借贷融合的过程往往要以书面语形式为中介。而这种借贷融合得以顺利进行,并最终实现的先行者和推动者,往往是能“断文识字”、“见多识广”、“博闻强识”的读书人。如绪论部分所析,先前读书人见字读书,发音各随方音。闽南地区读书人也不例外地直接用方音读之。只不过他们的发音不是以经历过异源系统整合的白话音系统为准,而是以唐宋中原汉语之“嫡传”的文言音系统为基础。以书面语为中转借入新词的过程可如下图所示:

闽南话定型后的新词借贷模式图示

如果说闽南话定型期(也即闽南话文白异读生成期),因为发生的是两个语言系统的整合、叠置,其间涉及很多全局性、系统性的质的变化——包括两个语言系统的消亡和一个全新语言系统的生成。新语言系统文白异读的生成伴随着语音、词汇、语法等各方面的大变动;那么,闽南话定型之后(也即闽南话文白异读后天发展期),向外借入新成分(主要是新词)时,因为是借由方言既有语音系统去念读之,或换个角度说,闽南话定型之后,外来成分进入方言系统时,虽保持词形不变,但读音要经过方言既有语音系统的折合,所以,外来成分的引进,多只是与词汇的增加、更替有关,而几乎不涉及语音层面的变迁。当然由于某些新词的借入可能会使方言白话音系统用字增加,或使方言中某些本只有白读音的字,多出一个文读音,但终究这些变化对既定语音系统的影响几乎是不涉宏旨。

由此可见,文教习传、书面语中转的借贷模式,并没有给闽南话文白异读的本质特点带来太大的影响。在这一借贷过程中,文言音系统起到牵线搭桥的中介作用。有了它从中串联,白话音系统的词汇系统得到了适时的补充和更新。经由文言音系统的中转,对白话音系统语音层面而言,意义大致有三:①为文读层和白读层的整体对应提供有效的后期保障。唐宋中原汉语与早期闽南话的整合是有机有序的,相应地,由它们整合所得的新语言系统内部的文读层(源于唐宋中原汉语)和白读层(源于早期闽南话)对应是有规则的,而非杂乱无章的。倘若借词以其在源语言中的语音直接进入方言,势必给原本已有文白两读的字,带来更多的新读音,使字音间的对应更加纷繁复杂。②为文读层竞争力的增强提供外来援助。与白读层读音相比,文读层读音更多地与文化词相联系。文化词在某特定时期固然是新的、先进的代表,但它也容易随着社会的发展而失去生命力。倘若与文读层读音相结合的词消亡了,文读层读音也就失去了生存的根基。所幸的是,文言音系统源源不断地给白话音系统输入文读,大大增强了文读层的竞争力。③对文读层的发展起到一定的规范作用。说闽南话文言音系统与白话音系统之文读层因同源,所以多有重合应该是不证自明的。但是二者毕竟不处于同一层面,随着时间的推移,二者又是如何保持步调的相对一致呢?这想必是与文言音系统对文读层的牵引和规范作用有关系。如我们前文所证,文言音系统本就具有相对稳定性的特质,其形成之后主要经由塾师们口耳相传,代代延续,最大限度地保持了前后的传承性和内在的一致性。 白话音系统中的文读层在形成之后也多以自然音变为主,同时因为时常接收文言音系统为其输入新词,得以与文言音系统保持及时的交流。文言音系统借由提供新词,时不时地为文读层提供参照标准,从而实现二者的协同发展。

注释:

[1]唐代科举考试方法体制包括:帖经(类似现今的填空题)、问义、策问(设题指事,由被试者做文章)、诗赋。其中问义可细分为墨义(笔试)和口义(口试)两种方式。关于墨义和口义两种方式的采用,一直相持不下,长期延续。最终口义被保留,而墨义几经反复后被放弃。(宋大川、王建军:《中国教育制度通史》第二卷.济南:山东教育出版社,2000年)

[2]文中Ⅰ表示文言音系统,Ⅱ表示白话音系统,1表示中原地区,2表示闽南地区;(1)表示唐宋时期,(2)表示唐宋以后。

[4]图例:①用不同形状表示语言系统整体结构特点,形状越相似,表示其间系统性质越相近。如中原地区唐宋为方框状,唐宋以后为略带椭圆的方框状,表示其间系统性质大体不变,只是有部分调整。由方框状而菱形状,则说明其间系统性质有很大区别。②以内加线条或图形标志来表示某语言系统内在的组成部分及具体音值音类等的表现。

[5]由该地区蛮獠与中央统治形成对峙局面,反动叛乱等可推知。

[6]如鲁迅《北人与南人》就曾说到“二陆入晋,北方人士在欢欣之中,分明带着轻薄,举证太烦,姑且不谈罢。容易看的是,羊衒之的《洛阳伽蓝记》中,就常诋南人,并不是为同类。”

[7]邓晓华:《讨论古南方汉语的形成》,邹嘉彦、游汝杰:《语言接触论集》,上海教育出版社,2004年,280页。“秦汉时期随着汉人中央政权的确立,南北关系实质上表现为一种‘中心——边缘’、‘华夏——蛮夷’、‘中央——边陲’的关系。此时的南方土著更多的是在文化和政权上认同北方”。

[8]陈衍:补订《闽诗录》序。

[9]陈弱水:“闽人积极参加科举考试前(笔者注:中唐以前包括中唐)该地士人与中央知识界的关系,大体说来,彼此的接触式存在的,途径大约有二。最明显而主要的是,两者在福建本地的交往”。转引自张国刚:《中国社会历史辩论》(第三卷),北京“中华书局,2001年第89页。

[10]陈弱水:“唐代朝廷派驻闽中的官员、他们的僚佐以及若干留寓福建的中央型士人,事实上构成了一个外来的知识社群。物以类聚,这个社群的成员自然会设法与当地士人联系,这就形成了中央与地方的接触。在唐代,这是一种常见的中央与地方的文化关系,至少普遍存在于南方各地”。转自《中国社会历史辩论》(第3卷)第89页。

[11]张光宇:《论闽方言的形成》,《中国语文》,1996 年第 1 期,第 16~26 页。

[12]退一步说,即使音值上可能不同,音类上却有矫正器的对应关系,能够合辙押韵,第19页。

[13]闽南地区的戏曲文化非常发达,与民间信仰、民俗活动结合在一起,遍及城乡可为佐证。

[14]陈弱水:《中晚唐五代福建士人阶层兴起的几点观察》,张国刚:《中国社会历史评论》(第三卷),北京:中华书局,2001年第 88~106 页。

[15]如无需像南下北方百姓为融入南方生活场景,不得不学习一些与南方经济生态环境紧密相关的词和概念。

[16]文言音系统和白话音系统同地生成又有共时同源语音层,重合部分多;现代普通话和母语方言异地成型,重合部分少。

[17]不做特别说明时,本章所涉“闽南话文白异读”指的都是白话音系统中的文读层与白读层的对应关系。

[18]文言音系统用于读书场合,白话音系统用于日常交际场合。

[19]白话音系统内部。

[20]文读层来源于唐宋中原汉语,白读层来源于早期闽南话。

[21]具体说来就是唐宋中原汉语与早期闽南话融合产生中期闽南话,中期闽南话形成后,反过来替代了唐宋中原汉语和早期闽南话。

[22]特别是语音和词汇。语音方面大范围地出现一字两音的异读现象,词汇方面则兼收南北,丰富程度大为提升。

[23]直指文言音系统,因“文言音系统≈白话音系统之文读层”,基本也可指向文读层读音。

[25]与文读层语音相联系的词。

[26]之所以没有直接从北方学习每个时代的读书音,是因为古时的科考、各地文人间的交流等多以文字为载体,其间只需要求字的音类保持一致,而不求字的具体读音统一。形成于唐代文言音系统即可满足使用者的需求。可参见本文“文言音和白话音关系新解”部分的相关解析。