头颈部3D-CTA智能触发监测点的合理选择

2014-04-16姚利华卞柳利王永杰

姚利华,卞柳利,李 君,王永杰

(上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院CT室,上海 202150)

头颈部血管病变是脑出血性及脑缺血性疾病的主要病因,治疗不及时严重影响患者预后的生活质量。因此,早期的诊断和治疗显得尤为重要。随着MSCT不断发展,其软硬件功能进一步完善,CTA技术日渐成熟,头颈部CTA已成为一种常规检查手段,特别是在颈部动脉狭窄和颅内动脉瘤方面完全可替代常规DSA[1]。

1 资料与方法

1.1 一般资料

搜集我院2012年1月—2013年3月临床高度怀疑有脑血管病变而作头颈部3D-CTA检查的78例患者,男51例,女26例。年龄34~87岁,平均67.5岁。本研究通过上海市新华医院崇明分院伦理委员会批准,所示患者检查前均签署知情同意书。

患者纳入标准:①临床高度怀疑有脑血管病变者。②根据身高、体质量计算出体质量指数 (BMI),患者入选标准:BMI大于 18.5、小于24。③入选血压标准:舒张压 60~ 90 mmHg,收缩压90~130 mmHg。

1.2 仪器与方法

采用西门子公司Siemens Definition AS 64排螺旋CT机。患者仰卧于扫描床上,头部正中线与CT纵轴定位光标重叠,听眶线垂直于床面。头部两侧用专用固定软塞固定,并采用西门子公司提供绑带进一步固定头部,嘱患者在检查过程保持头部不动以免造成图像运动伪影。自主动脉弓起始部到头顶部作轴位CT容积扫描。扫描参数采用机器自带CARE Dose 4D功能,扫描层厚0.4 cm,螺距0.8,重建层厚0.75 mm,重建间隔0.75 mm,扫描野26.0 cm×26.0 cm,矩阵512×512,准直器宽度128×0.6 cm。对比剂碘帕醇(德国拜耳医药保健有限公司),碘离子浓度为37 g/100 mL,高压注射器采用MALLLINCKRODT双筒,经左侧肘静脉以5 mL/s注入造影剂80 mL、随后以同等流速注射等渗生理盐水40 mL冲洗。采用bulos智能跟踪触发技术,监测阈值设定为100 HU,扫描时间约8~10 s。根据CT预扫描图像显示,受检者智能触发监测点不同随机分为两组,升主动脉组 (39例)和主动脉弓组(39例)。升主动脉组智能触发点位于升主动脉区域和主动脉弓组智能触发点位于主动脉弓区域。

1.3 图像处理与分析

将扫描所得原始数据传至后台 (Syngo MultiModality Workplace)工作站。进行多平面重建、最大密度投影及容积再现成像,获得头颈部的CTA图像。由两位高年资放射诊断医生对图像进行盲法评分,意见不统一,进行协商取得一致意见。重建图像的质量评分根据梁琰[2]评分标准:动脉强化均匀且明显,管壁光滑锐利,分支显示好,定为5分;头颈部动脉血管显示好,主要分支显示好,远端分支显示较好定为4分;动脉主干显示好主要分支显示较好,远端显示欠佳定为3分;动脉密度不均匀,边缘欠光滑,且远端分支显示不清,可诊断定为2分;动脉强化不明显,血管边缘毛糙,主要动脉及分支显示不清,不能诊断定为1分。进行血管内对比剂充盈程度比较:分别测量主动脉弓部、颈总动脉、大脑中动脉、基底动脉血管强化CT值。

1.4 统计学检验

两组图像质量评分满意率通过χ2检验,以P<0.05为有统计学意义。采用SPSS 15.0统计学软件进行数据处理,将升主动脉组和主动脉弓组的主动脉弓层面、颈总动脉舌骨层面、大脑中动脉层面、基底动脉层面的强化CT值合并计算,取其平均值分别代表相关层面的强化CT值;两组间的比较采用t检验,以P<0.05为有统计学意义。

2 结果

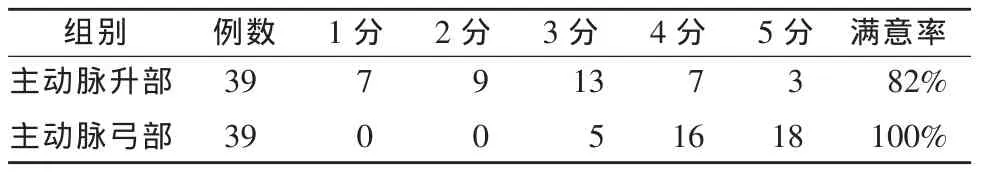

78例中CTA重建图像质量能够诊断71例,21例达到5分标准,其中2例来自升主动脉,18例来自主动脉弓部。23例达到4分标准,其中6例是升主动脉,16例是主动脉弓部。18例达到3分标准,其中12例是升主动脉,5例主动脉弓部。9例达到2分标准,均来自升主动脉,7例失败,全部来自主动脉升部,失败率为8%,主动脉升部失败率为15%,见图1、2。两组间差异有统计学意义,P<0.05(χ2=13.282,P=0.01),见表1。

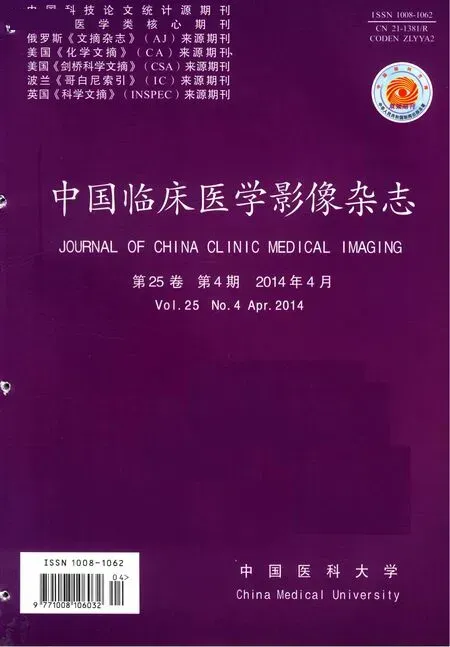

表1 两组图像质量评价结果

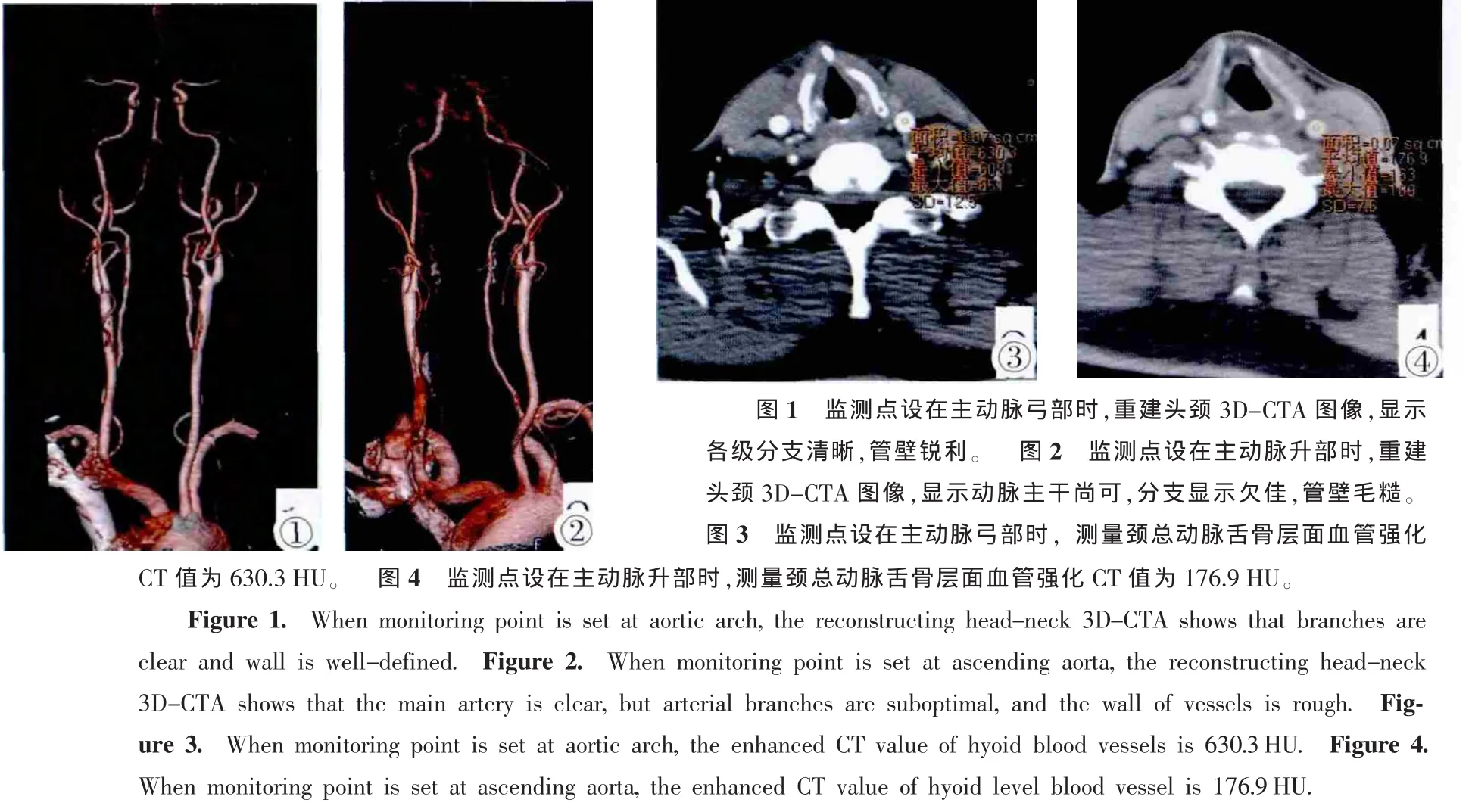

两组图像各段血管强化平均值比较:主动脉弓组对比剂强化明显高于升主动脉组,见图3、4。各段血管强化均有统计学意义,P<0.05(P=0.000),见表2。

表2 两组检查各层面动脉CT值比较(HU)

3 讨论

头颈部血管CTA是一种非创伤性的检查方法,具有很高准确率,检查时间较短、扫描速度快、费用成本低、并发症较少、安全无创伤等优点,而且通过强大的硬件优势和先进的图像后处理技术,使头颈部血管在短时间内一次成像,实现了真正意义的各向同性扫描,极大的提高了检查速度和检查质量,简化了操作程序,实现各个方位、多角度观察分析头颈部动脉血管,使之使用起来更加便利、得心应手。广泛的推广于临床,有利于临床诊断。

智能跟踪扫描技术是采用预监测程序Bolus-Tracking技术[3-4],在注射造影剂后,对选择监测层感兴趣区(ROI)进行连续不间断扫描,直至ROI CT值到达设定阈值,开始启动扫描,采集数据,能够很好把握动脉血管强化时间,保证触发指令在最佳时相启动[5]。避免出现因人工计算延迟时间和患者心功能的个体差异导致的误差。此技术能够显著提高增强效果,降低增强失败几率[6]。

由于颈部软组织层次丰富,血管较多,主要有颈总动脉、颈内静脉、颈外静脉,且位置相互接近,管径较细小,平扫图像比较难于区分颈内动脉。患者不自主运动,往往使得监测点漂移到血管外[7]。其中一部分颈动脉本身有病变,有的颈动脉起始部就有狭窄或闭塞,颈内动脉无法作为感兴趣区(ROI)监测。另外对比剂到达并通过颈动脉的速度快,心功能的个体差异对颈动脉血液流速的影响明显。

头颈部3D-CTA感兴趣区设在升主动脉区域往往由于主动脉搏动,可能使监测点位置出现偏移,且部分病例可因头臂静脉和上腔静脉干扰伪影导致提前触发扫描[8],上腔静脉干扰伪影使得ROI得到假象触发阈值而提前扫描,并未真达到触发的阈值,使得颈动脉血管强化不均匀,管壁毛糙,不光滑,大脑中动脉及基底动脉轻度显影。本文中失败7例均监测层设在主动脉升部,均由于上腔静脉高浓度对比剂放射状干扰伪影,使得ROI CT值到达设定阈值而提前扫描,从而使得动脉血管内对比剂未能达到峰值,对比剂未能与血液完全混合,造成动脉血管狭窄或者中断假阳性检查结果,未能到达预期效果,影响诊断。

选择主动脉弓作为监测点,其解剖特点容易区分,管径较大选择中心区域不会受到管壁钙化及患者轻微移动影响。达到监测阈值时,启动扫描检查床无需移动,直接从主动脉弓部扫描,右颈总动脉起始于头臂干,而左颈动脉起始于主动脉弓的顶部,不存在主动脉开口被截断。根据廖熙英[9]在16层CT上研究80 HU作为最佳阈值,而本研究是在64层螺旋CT,扫描速度快,头颈部动静脉回流快,为了减少静脉影对动脉观察的影响,阈值设定为100 HU,使得扫描时相与各级动脉强化峰值基本一致。不会造成静脉过度充盈。

综上所述,取得优质CTA图像应在动脉血管对比剂浓度峰值期完成扫描,过早扫描或过晚扫描均会影响图像质量。合理选择监测点可以保证头颈部CTA检查能在动脉对比剂峰值完成扫描。主动脉弓部智能触发成功率高,是头颈部3D-CTA较为理想的智能触发点。

[1]包学平,顾美芳,曹亮,等.64层螺旋CT头颈部血管成像技术的应用[J].交通医学,2010,(2):195-198.

[2]梁琰,薛生琦,李展,等.低剂量头颈部CT血管减影在诊断脑血管疾病中的应用初探[J].吉林医学,2012,33(11):7295-7296.

[3]Bea KT,Tao C,Gürel S,et al.Effect of Patient Weight and Scanning Duration on Contrast Enhancement during Pulmonary Multidetector CT Angiography[J].Radiology,2007,242(2):582-589.

[4]吕发金,罗天友,谢鹏,等.数字减影CTA图像质量影响因素探讨[J].重庆医科大学学报,2007,32(3):271-274.

[5]柳澄.双源CT临床应用[M].北京:人民卫生出版社,2009:36.

[6]万光之,施健.造影剂跟踪技术在螺旋CT增强扫描中应用的探讨[J].中国医疗设备,2008,23(11):122-123.

[7]朱成良,王亚飞,蒋敏,等.智能触发技术在64层CT颅脑3DCTA中的应用[J].实用医学杂志,2010,26(24):4520-4522.

[8]宫凤玲,于鹏,张惠英,等.256层螺旋CT主动脉成像中不同触发监测点对对比剂剂量的影响[J].中国医学影像技术,2011,27(7):1495-1498.

[9]廖熙英,周建军,陈刚,等.16层螺旋CT颈动脉成像:智能触发阈值的合理选择[J].放射学实践,2007,22(9):922-925.