谈汉语国际教育专业课程设置的合理性——以大学生择业调查分析为导向

2014-04-14杜贞DUZhen丁金凤DINGJinfeng傅冰倩FUBingqian刘立群LIULiqun杨俊杰YANGJunjie罗家国LUOJiaguo

杜贞 DU Zhen;丁金凤 DING Jin-feng;傅冰倩 FU Bing-qian;刘立群 LIU Li-qun;杨俊杰 YANG Jun-jie;罗家国 LUO Jia-guo

(江西理工大学外语外贸学院,赣州 341000)

(School of Foreign Studies,Jiangxi University of Science and Technology,Ganzhou 341000,China)

1 专业调查方案与步骤

1.1 调查背景及目的 随着世界经济全球化和我国综合国力的不断提升,越来越多外国友人对中国的经济、政治、文化等产生了浓厚的兴趣,语言作为文化的载体,不可置疑是最重要的一部分。

为适应国际汉语教学的需求,越来越多的地方高校纷纷开设汉语国际教育专业,并成为重要的组成部分。然而在一些地方院校汉语国际教育专业却面临诸多困难,定位不准、特色不鲜明造成了近年学生就业一直不太理想,课程设置改革问题开始被提上日程[2]。为此,本文课题组对多所高校汉语国际教育专业大四学生和毕业生进行了跟踪调查分析,并从择业流向状况探讨了地方院校汉语国际教育专业课程设置的现状及形成因素,提出若干建议。

1.2 调研对象 在江西理工大学、赣南师范学院、南昌大学、东华理工和湖南科技大学中分层抽取调查对象,主要为大四学生及毕业生。共发出问卷195份,收回问卷133份,其中在校生76名,毕业生57名,问卷回收率68.2%。

1.3 调研方法 本文主要采用问卷调查法,辅助上网搜集资料以及小组访谈等形式。同时,选择了国内若干所比较著名大学的汉语国际教育专业进行对照比较、分析。

2 汉语国际教育专业调查状况分析

2.1 专业课程设置的现状 专业课程设置是每个学校在遵循国家教育统筹安排下,结合自身办学特点而形成的一套反映人才培养目标和专业要求的科学化、系统化的体系。在调查的五所高校中,除现代汉语、古代汉语等这些专业共性外,其汉语国际教育专业课程设置情况大致如下:

赣南师范学院的教学计划中设有:汉语史(训诂)、中国汉字学、西方语言学史、文化语言学、英语口语、外国文学、英语翻译、英语写作、外事管理涉外秘书学概论、行政管理学、企业文化等,很明显这类高校旨在培养双语人才,另外其课程设置中也体现了秘书涉外的特色,借鉴了上海外国语大学国际教育学院汉语国际教育系的课程设置,打通学生就业渠道的多样性,培养针对文科生的复合型人才。

江西理工大学的教学计划中设有:英语口语、英语听力、基础英语、外国文学史、中国文化通论、语言学概论、汉语国际教育教学概论、美学原理、写作概论(散文、公文一类的写作)、外事礼仪等,可见江西理工大学比较注重汉语言史和教学论方面的锻炼,但在外语能力的培养上有所欠缺,听、说、口、译所占比重较少。

上述高校的课程设置基本上大同小异,具体的课程体系都包括“知识”类课程(“语言”类课程+“文化”类课程+基础理论类课程)、“技能”类课程(“语言要素教学”技能课程+“跨文化交际”技能课程)、“工具”类课程(“外语”课程+“计算机”课程)[3]。然而,即便课程设置具有共同点,各个学校的培养侧重点也差异较大。有的注重外语语言能力的培养,有的注重汉语国际教育实例分析和教学论方面的培养,有的直接把“汉语国际教育”专业以中文系的标准来教学。专业培养目标缺乏统一的规范,无法达成共识,特别是教育规律与社会发展规律间的非同步性矛盾,造成我国的高校专业设置与社会实际需求结合得并不紧密,存在着严重的系统性失衡、结构性失衡和供求性失衡等现象[4]。

2.2 被访学生对专业课程设置的态度及评价 在五所高校中,有56%的同学是自己喜欢这个专业于是选择了汉语国际教育,39%的同学是被调剂的,但是不管是自愿选择还是被迫调剂,最终还是有54%的同学在入学态度这一栏上选择了“喜欢并认真学习”,这组数据我们可以看出学生个人主观情绪上喜欢此专业,那么他们对专业课程设置的期望值也呈较明显的正相关。合理的课程设置将产生较高的专业满意度。然而随着课程不断深入的学习,大三大四的学生在对“课程设置满意度”上有53%选择了“一般满意”,14%的学生选择了“比较不满意”,可见同学们对本专业课程设置的态度处于中间状态,呈减弱趋势,对专业“喜欢并认真学习”的积极情绪随着课程设置的不合理而逐渐下降。

2.2.1 从择业意向的变化看课程设置 专业的选择很大程度上决定了就业的方向。换而言之,专业课程设置来自实践基础上社会对人才的需要,高校的课程设置对学生就业理想(择业意向)起着导向作用,合理的设置有利于提高职业理想与现实职业的符合程度。

表1

图1

从表1中可以看出,现实职业并未达成课程设置的人才培养目标。从横向来看,成为国内相关机构的汉语国际教育教师的选择占大多数(在校生42%,毕业生28%),在海外汉语国际教育教师和成为相关专业人员上,在校生和毕业生选择的人数不相上下,说明绝大部分学生对于所学专业还是抱着学以致用的认真态度,希望从事的理想职业都与本专业对口。但从纵向来说,毕业生的就业方向选择情况发生了一些变化。当代大学生注重实践能力的培养,他们更愿意通过社会实践来检验理论学习的效果。部分学生随着对专业课程的深入了解,对自我能力的认识,其职业兴趣通过社会实践产生了新的兴趣发展方向,从事与本专业相关工作的坚定信念慢慢在动摇,比例明显下降,反而抱着“保证及格,重心放在其他专业”(20%)的心态选择从事其他行业(见图1),其中政府机关、企事业单位这类待遇好,有编制的工作为主要目标,或以考研、考公务员为跳板,间接说明了学生对专业的就业定位处于迷茫状态,认为本专业的就业前景不容乐观,转而追求就业的稳定。

因此,结合表1、图1、图2、图3我们可以得出一些基本结论:

图2

图3

①对于学生就业理想与现实职业“不尽人意”的问题,学校应高度重视大学生就业指导在职业选择上的重要作用。②就业方向选择受职业期望、专业课程学习的能力差异、兴趣爱好与社会实践、地区差异等影响,是内外在因素共同作用的产物。③经济收入与福利是当前大学生群体在进行职业选择时优先考虑的因素,发展地区居于其次。多数大学生都想找一份靠近沿海地区,薪资4000-6000的“鱼和熊掌”兼得的工作,仅7%的学生愿意到急需人才但条件艰苦的中小城市和基层小单位。不乐观的就业形势并未影响在校生的理想薪资。但当无法符合现实条件时,同学们适当降低了自身的择业标准,就业灵活性增强,根据社会形势调整自身期望,采取先就业后择业的措施,对就业有了更明确的认识。

2.2.2 导致课程设置不合理的因素

2.2.2.1 专业课程偏离实践 很多同学希望通过本专业课程的学习,使他们获得较全面的学生观、教师观、教育观和对汉语学习者的理解等方面的知识,但是调查发现许多同学觉得收效并不很理想。归结原因,主要有以下几点:

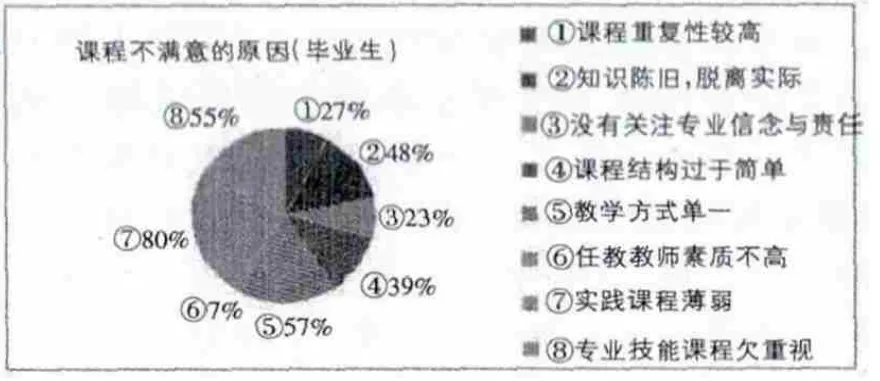

①课程内容方面:课程中内容的重复性过高(在校生39%毕业生27%);知识陈旧、脱离实际(在校生39%毕业生48%);教与学方式过于单一(在校生73%毕业生57%)。②技能训练方面:实践性课程薄弱(在校生76%毕业生80%);专业技能课程欠重视(在校生48%毕业生55%)。

专业课程设置与大学生择业方向密切相关,相互作用,其以实践训练为变量,学生在社会活动中形成的专业认知或满意度很大程度上决定了未来就业的方向。从以上数据(见图4、图5)的对比中我们可以看出一对主要矛盾——理论与实践的不平衡。汉语国际教育是一门应用性很强的学科。80%的毕业生和76%的在校生认为专业实践课程薄弱,学校对专业的投入不够多(在校生52%,毕业生47%),专业实验课安排也还需要再增加些课时(赣南师范学院的必修课共有1404个学时,其中能够用来让学生模拟教学的课堂仅占15%),另外,学校在选择实习地点时,一般都会从学生的专业特点出发,实习内容通常都是文秘、中小学教师,却忽略了专业“对外”这一重要特色,面对外国学生不同的文化背景和思维方式,这是仅仅凭借平时面对自己班同学的15分钟、20分钟的微格训练远远达不到的实践效果。因此学生之所以无法从事热忱的汉语国际教育教师对口职业,就业理想在现实面前“不尽如人意”的原因很大程度反映在专业课程设置中理论传授与技能训练的比重失调上。因此处理好理论与实践的关系,在设计课程机构时,做到专业基础理论和相关的知识课程与实践性课程的课时比例要合理[5]。这是汉语国际教育课程设置必须解决的关键性问题。

图4

图5

2.2.2.2 课程无法满足学生的社会需求 就业是大学生和用人单位双向互动的过程,毕业生要想在竞争激烈的形势下脱颖而出,首先必须具备基本的求职能力,才能准确定位自己,做好充分准备,主动出击。[6]根据毕业生的问卷反馈,他们普遍认为大学期间所修课程中在职场上对工作表现的贡献度较大的科目为现代汉语、古代汉语、大学英语、口语交际、计算机。但依自己在工作上的体验,他们觉得最需要具备的能力是外语能力(75%)、分析(70%)、管理知识(48%)这些应用性强的能力(表2),可见课程并未满足学生的实际能力需求,即便是作为专业必备技能的外语,也有75%的同学认为工作后十分需要“充电”。说明汉语国际教育的课程对于毕业生就业的帮助并不明显,学生核心竞争力也不突出。因此,笔者认为专业教师可以适当给同学们进行调查,调查他们希望自己具备何种能力,再通过开课来培养其能力,满足其需求。例如“外语”能力中,教师可以开展“双语实训课”,要求学生用中英文双语精心备课,在老师的指导下进行双语教学试讲操练,以提高学生的真实教学技能,课堂应变能力,也是检验和提高学生英语学习能力的有效途径[7]。

表2

2.2.2.3 专业课程“杂、乱”,不显“对外”特色 由于汉语国际教育是一门新兴学科,因此各高校在课程设置上尚未达成统一的定位,为了追求全方面的复合型人才,往往是一味实现课程涉及面的广泛,希望能覆盖“语言类”、“文化类”、“技能类”所有科目,加之如今就业形势紧张,有的学校为了扩大学生的就业面,提升就业竞争力,适应社会需求,让学生也能在中小学教师行业、文员行业有一席立足之地,学校除了开设汉语国际教育应有的课程外,还将“写作概论”、“美学原理”、“外贸函电”、“秘书涉外”、“教育学”、“教育心理学”等列入课程之内。

但是这样的课程设置中,学科过于庞杂,没有目标针对性,无法有效提升汉语国际教育教学人才的教学技能。调查中发现39%的学生认为课程内容重复性较高,如“汉语国际教育教学概论”上的知识在“实用汉语国际教育”上就有雷同,而且学科知识陈旧,脱离实际,73%的学生认为课程总体结构过于简单,这也就是为什么绝大多数同学感到未学到实质性东西的原因。汉语国际教育专业目的是为了培养专业人才,而现在的课程设置为了扩大学生就业面,学科不符合专业培养要求,更多的是考虑学校自身生存需要,当务之急是要从根本下手,淘汰与社会现实发展脱节的课程,在课程内容上提高质量,真正做到实用和精当,而不仅仅是在“汉语言文学”基础上增添了看似符合本专业特色的“汉语国际教育教学概论”等课程。

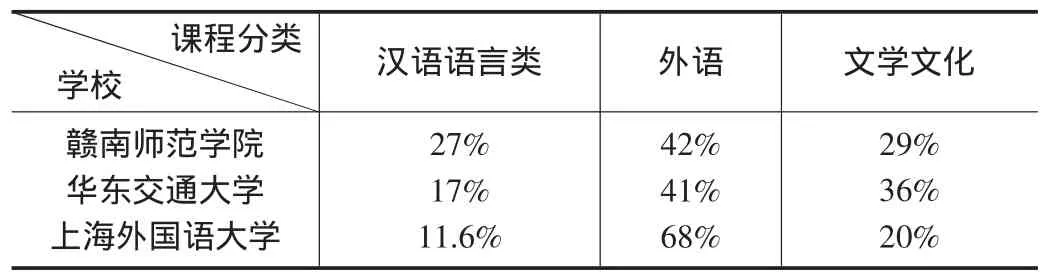

2.2.2.4 课时分配不均,教学出现脱节 我们对赣南师范学院和其他两所开设了汉语国际教育专业的学校(华东交通大学、上海外国语大学)的学科课时比例进行了统计。除去技能类不谈,我们把课程设置总体分为汉语语言类、外语和文学文化(中西方)三部分,见表3。

表3

从表3中不难看出,这三所高校的课程设置中外语类课时占据主要部分,其次是文学文化类和汉语语言类。汉语国际教育的学科性质是对外国人进行的汉语作为第二语言的教学。学科任务是培养学习者汉语语言能力和语言交际能力。三所学校中外语课时所占比例普遍较高,这是符合学科定位的。但是课时设置过高(上海外国语大学68%),其他知识的学习在天平上就有所失衡,因此课时要分配均匀,汉语语言类三所学校的课时分配的差距较大,最低11.6%(上海外国语大学),最高27%(赣南师范学院),相差了15%之多。这种比例差异也是造成培养出来的汉语人才“质”不同的原因。另外,课时比重是一方面因素,学科之间具有连贯性也需要在课程改革上引起重视。

根据艾宾浩斯遗忘曲线定律,知识一旦没有重复加深就会很快遗忘,学生也就感觉自己学过的全还给老师了。赣南师范学院的英语课分布中,学期与学期之间联系不紧凑,英语口语Ⅰ设在第二学期,英语口语Ⅱ却放在了第四学期,第三学期没有设置任何英语口语或视听室课程。

而华东交通大学,属于培养学生知识体系的“大学英语”,该校便设在了大一、大二打基础阶段。另外在基础上还设有“英语听力”、“英语口语Ⅰ”、英语口语Ⅱ、“视听说”课程。第五、第六学期则开设了一些技能类课程以提高学生的语言运用能力,如“英语写作”、“英语对译”,第七学期为了多方位拓展学生的知识面,开设了“外贸函电”这类科目。可以看出学期与学期之间联系紧凑了,课程与课程之间也有一定深入。不论是英语类还是汉语语言类,课程安排都应具有连续性,学生才有一种“饱腹感”。

3 结论

“汉语热”的持续升温,汉语国际教育这个新兴行业本该炙手可热,但如今处境却十分尴尬,既不如中文系,也不如英文系,大学期间开设的“外贸函电”、“公文写作”等课程也只学到了皮毛,学生拿着毕业证却找不到对口的工作,该问题很大程度上取决于专业课程的设置是否科学合理。本文以江西理工大学、赣南师范学院、南昌大学、华东理工大学和湖南科技大学为调查对象,从在校生的择业意向和毕业生的就业情况这一视角分析,认为实践课薄弱、课程庞杂,没有凸显“对外”特色、课程安排不连贯这三部分是汉语国际教育课程设置不合理的主要体现。

[1][6]对外汉语硕士生就业去向调查.http://page.renren.com/600427736/note/803088361.

[2][7]赖林冬.汉语国际教育本科专业课程设置改革探析[J].国际汉语学报,2012(02).

[3]黄均凤.论汉语国际教育专业建设[J].湖北第二师范学院学报,2010(12):111-114.

[4]大学专业课程设置与毕业生就业问题研究初探[J].小作家选刊·教学交流(上旬),2012(3).

[5]张晓涛,邹学慧.汉语国际教育专业课程设置改革刍议[J].哈尔滨商业大学学报:社会科学版,2009(1):127-129.