渤南洼陷沙四上亚段多类型沉积体系形成机制

2014-04-13刘鹏宋国奇刘雅利孟涛

刘鹏,宋国奇, ,刘雅利,孟涛

(1. 中国石油大学(华东) 地球科学与技术学院,山东 青岛,266555;2. 中国石化胜利油田分公司,山东 东营,257000;3. 中国石化胜利油田分公司 地质科学研究院,山东 东营,257000)

渤南洼陷是济阳坳陷深层攻关的主要目标区之一,该区浅层的勘探程度较高[1-3],而其油气勘探的难点在于沙四段这种深部层位。深层油气勘探是当今石油工业界普遍关注的问题,它涉及通过深部勘探来寻找含油气的新层系、新领域等重要问题。前人虽对该区沉积体系和储集层特征方面进行了研究[4-6],但由于当时深层钻井资料相对匮乏及对控制沉积的因素认识不够,对沉积体系的研究滞后,已直接制约了下一步勘探开发。为此,本文作者结合大量研究成果[7-10],在建立精细等时地层格架基础上,应用最新的钻井资料,研究各沉积体系类型、展布特征、演化规律,分析各沉积体系的形成机制。

1 区域地质概况

渤南洼陷位于济阳坳陷沾化凹陷东部,是沾化凹陷中部的一个三级负向构造单元,其北靠埕东凸起,南临陈家庄凸起,西接义和庄凸起,东为孤岛凸起,是济阳坳陷古近系、新近系发育最全、沉积厚度最大、成藏条件最好的洼陷[8]。洼陷区的发育受北东、北东东向张性、张扭性大断裂及一系列近东西向断裂的控制,形成了多个次级洼陷和洼间低凸起,在南北向上形成缓坡或低凸起、洼陷、陡坡-断裂带组成的构造样式[9],见图1。

渤南洼陷钻遇的基底由下往上为寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系、侏罗系及下白垩统。洼陷内充填孔店组、沙河街组、东营组、馆陶组、明化镇组及第四系的平原组。渤南洼陷沙四上亚段中下部主要为灰色厚层砾岩、砂岩夹滨浅湖暗色薄层泥岩;到中上部,在洼陷边缘以砾岩、砂岩为主,夹薄层泥岩,洼陷中部为厚层泥岩夹薄层灰岩、膏岩,局部地区出现薄层灰岩、白云岩。总体上,碎屑岩与碳酸盐岩同时发育,形成了纵向相互叠置、横向相邻分布这一错综复杂的沉积面貌。

2 沉积体系类型

通过对22 口探井1 000 m 的岩心观察以及大量地震和170 余口探井钻、测井资料的详细分析,认为渤南洼陷沙四上亚段发育4 种沉积体系:扇三角洲体系、近岸水下扇体系、滩坝体系和湖泊体系。

2.1 扇三角洲体系

扇三角洲体系主要发育在南部缓坡带和东部孤西断层下降盘,地震剖面上表现为楔状杂乱—前积反射特征,其中扇三角洲平原在地震剖面上呈楔状杂乱反射,而扇三角洲前缘对应前积反射结构。

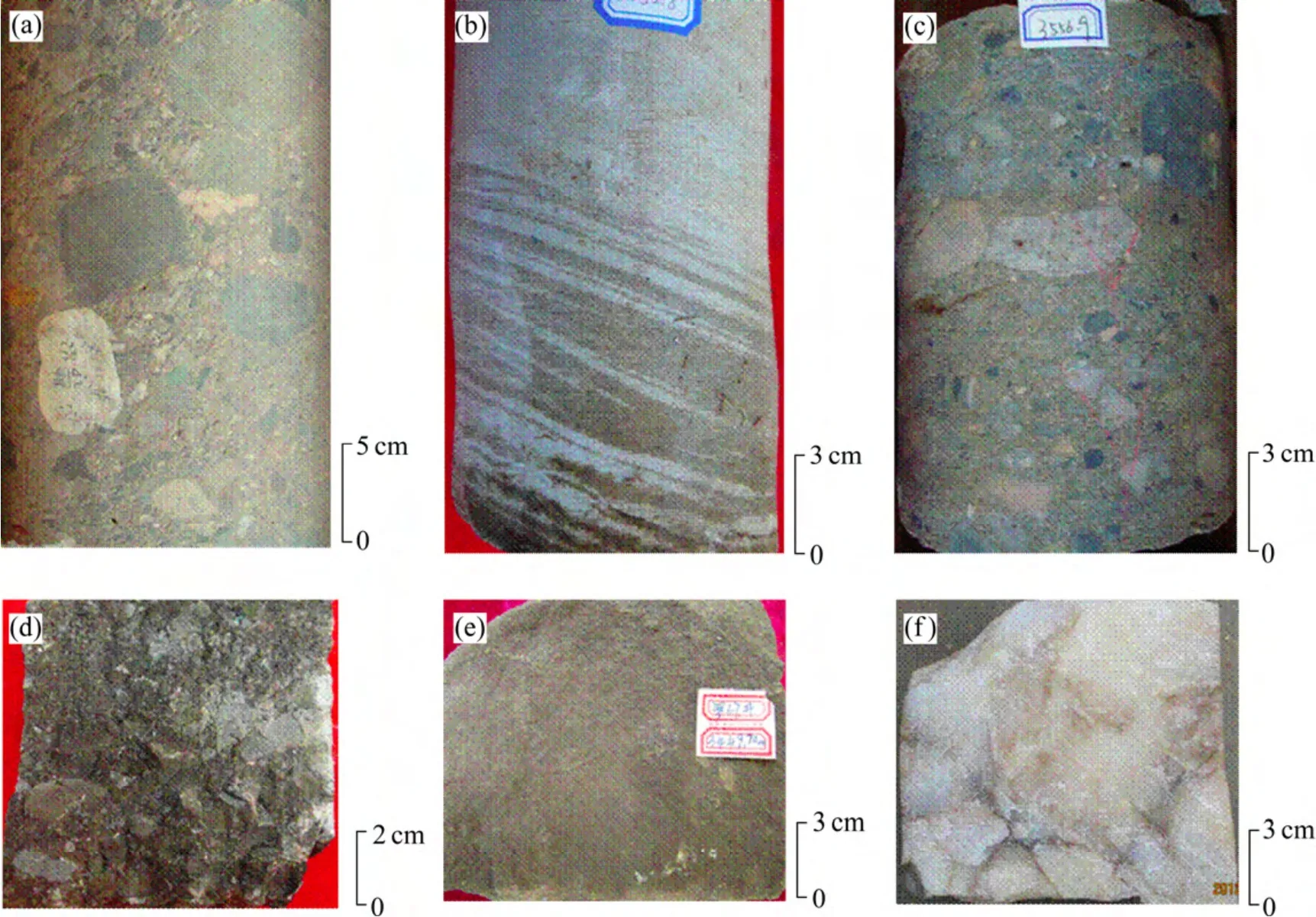

扇三角洲平原由泥石流、辫状分流河道、泛滥平原和溢岸沉积组成。渤南洼陷沙四上亚段岩心特征见图2,渤南洼陷沙四上亚段沉积相典型序列见图3。从图2 和图3 可见:泥石流岩性主要为灰白色厚层砾岩,砾石呈次棱角状,无定向,分选性差,块状层理发育(图2(a));辫状分流河道岩性主要为灰色砾岩、含砾砂岩和粗砂岩,分选与磨圆都较差,底部冲刷,有大量滞留沉积形成的砾石,发育大型交错层理、平行层理等沉积构造;泛滥平原沉积由紫红色团块状泥岩组成;溢岸沉积岩性主要为褐色粉砂岩,分选中等;扇三角洲前缘可划分为水下分流河道、河口坝、前缘席状砂等微相,水下分流河道岩性由灰色、灰白色粗、细砂及灰质砂岩组成,发育交错层理、平行层理和层内变形构造,局部见冲刷面(见图2(b));粒度向上变细呈正旋回,自然电位曲线多为箱形;河口坝岩性为灰色细砂岩和灰质砂岩,单层砂体厚度为3~9 m,横向展布稳定;前缘席状砂岩性由深灰色泥岩夹灰色细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩及少量灰质砂岩组成,自然电位曲线呈指状(见图3(a))。

前扇三角洲通常发育在浪基面以下,岩性为深灰色粉砂质泥岩和泥岩,夹少量细、粉砂岩,可见块状和水平层理,自然电位曲线位于泥岩基线位置。

图2 渤南洼陷沙四上亚段岩心特征Fig.2 Core characteristics of upper part of Es4 in Bonan sag

2.2 近岸水下扇体系

近岸水下扇主要发育在研究区北部陡坡带,在地震剖面上呈丘形,内部为层状、波状、杂乱前积反射结构,其中紧邻断层的杂乱反射对应内扇亚相,中前端的波状、层状反射分别对应中扇和外扇亚相。

内扇由分选较差的混杂砾岩组成,在整个近岸水下扇中所占面积较少。砾石呈次棱角状,结构成熟度和成分成熟度均较低(见图2(c)),自然电位曲线呈较高幅齿化箱形、钟形(见图3(b))。

中扇是近岸水下扇发育的主要部位,可划分为辫状沟道和沟道间微相;辫状沟道岩性以砾岩和含砾砂岩为主,分选较差,砾石磨圆差,在纵向上厚层砾岩相互叠加(见图2(d)),呈向上变细的正旋回,自然电位曲线呈中—高幅箱形、钟形;沟道间微相发育深灰色泥岩和砂质泥岩,厚度较薄,为1~4 m。

外扇亚相岩性为深灰色泥岩夹灰白色粉砂岩、细砂岩。粒度分选中等偏差,发育小型流水型波纹层理、包卷层理及水平纹层,自然电位曲线呈较低幅指状。

2.3 滩坝体系

滩坝沉积体系在研究区广泛发育,包括砂岩滩坝和碳酸盐岩滩坝,其中砂岩滩坝主要发育在沉积早期,剖面上表现为灰色细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩与灰色、深灰色泥岩频繁互层,成分成熟度和结构成熟度均较高,发育波状层理、平行层理以及低角度交错层理,砂体垂向韵律具有多变性,在经过长期搬运和筛选后,分选性较好,粒度适中(图2(e))。自然电位曲线呈中低幅指状,地震剖面上呈底平顶凸的豆状或透镜状,顶界面为较强反射,连续性好。

碳酸盐岩滩坝分布在沉积中晚期,岩性为石灰岩、白云岩、生物灰岩等,剖面上厚层灰岩与薄层泥岩、灰质泥岩互层(图3(c))。在研究区西部的义东断层下降盘还发育以生物灰岩为主的生物礁。

2.4 湖泊体系

在沙四上亚段沉积期,研究区在不同气候环境条件下,由于季节性或暂时性入湖水流的影响,形成盐湖和淡水湖交替变换[11]。淡水湖根据洪水面、枯水面和浪基面的位置又分为滨浅湖、半深湖。

滨浅湖分布范围较大,南部缓坡带由于地势较高、地形平缓,为滨浅湖分布区,其岩性由浅灰、灰绿色泥岩与较高结构成熟度的砂岩组成,可见平行层理、浪成沙纹层理和中—小型交错层理。半深湖分布较为局限,主要见于洼陷带,岩性为灰岩、深灰色泥岩、灰质泥岩和页岩(见图3(d)),发育水平层理和块状层理,可见介形虫和腹足类生物化石。

盐湖是指盐度大于50‰的湖泊[12],主要发育在沉积中晚期的洼陷带,是基于气候干燥、蒸发强烈、湖盆面积缩小、湖水盐度升高而形成的,沉积有灰白色石膏岩(图2(f))、泥膏岩和深灰色石膏质泥岩、泥岩。

3 多类型沉积体系分布规律

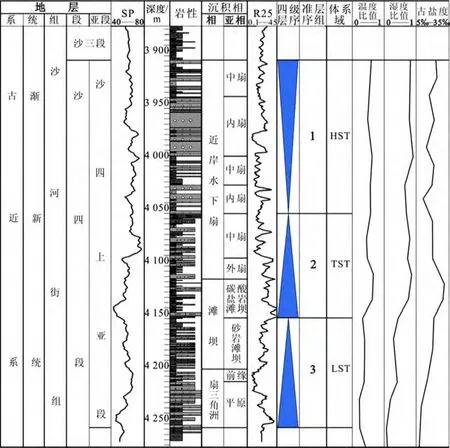

根据层序地层学研究结果,渤南洼陷沙四上亚段为一完整的三级层序单元,由3 个准层序组所组成,见图4。本文以准层序组为单位,揭示区内沉积体系的时空分布规律。

图3 渤南洼陷沙四上亚段沉积相典型序列Fig.3 Typical successions of upper part of Es4 in Bonan sag

图4 渤南洼陷沙四上亚段层序划分(义283 井)Fig.4 Sequence classification of upper part of Es4 in Bonan sag

3.1 沉积体系展布

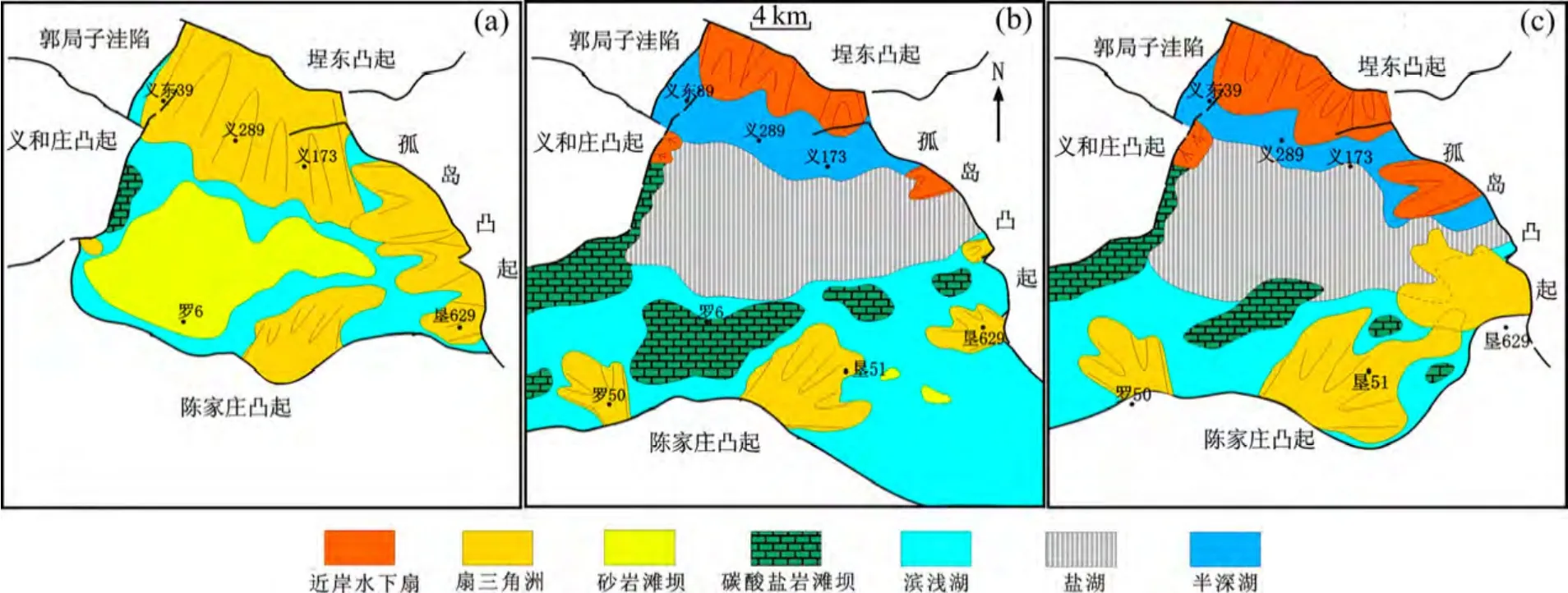

渤南洼陷沙四上亚段沉积体系平面展布见图5。准层序组3 沉积期基准面较低,物源供给充足,为低位体系域沉积期。其沉积特征可概括为:湖盆面积小,在边界断层的下降盘广泛发育扇三角洲体系;由扇三角洲提供物源,在其前端形成了砂岩滩坝,物源不同的砂岩滩坝彼此相连,在湖盆中部及西南部大面积分布;四扣向斜近义东断层一翼发育碳酸盐岩滩坝(图5(a))。

准层序组2 沉积期断陷活动增强,盆地快速沉降,基准面升高,为湖侵体系域沉积期。这一时期发育多类型沉积体系,其特点可概括为:北部陡坡带及东部孤西向斜带发育近岸水下扇,南部缓坡带和孤西断裂带发育扇三角洲。扇三角洲前端有小规模砂岩滩坝,四扣向斜北部发育小型近岸水下扇,向斜主体部位近义东断层一翼发育条带状生物礁,生物礁往南延伸,到义和庄凸起南部时,在义东断层下降盘演变为平行于义东断层的粗带状生物礁;北部洼陷带为半深湖,向南演化为滨浅湖,并伴随有间歇性的盐湖,在滨浅湖的隆起部位发育有面积较大呈带状、团块状展布的碳酸盐岩滩坝(图5(b))。

准层序组1 沉积期构造活动较弱,基准面达到最高点,并有缓慢下降的趋势;沉积物供应速率与可容空间增加速率相近,为高位体系域沉积期。由于沙四段顶部遭受剥蚀,依据现今残留地层恢复出的沉积面貌与湖侵域时期相似,但也有不同点:首先,边界断层下降盘发育的扇体规模变大;其次,碳酸盐岩滩坝分布范围变小,呈团块状、带状、不规则状分布在滨浅湖中(图5(c))。

3.2 形成机制分析

人们虽对沉积体系的形成机制进行了研究[13-15],但主要针对单一沉积体系。对于研究区这种沉积体系类型多样、特征复杂的研究对象,本文作者依据大量钻井资料从“五古”方面系统分析各沉积体系的受控因素,以明确其形成机制。

3.2.1 古气候

利用孢粉法研究沙四上亚段古气候特征,在此基础上分析古气候对沉积的控制作用。

沙四上亚段孢粉化石以松科、粒面球藻属、栎粉属以及胡桃属等为主,反映了较湿热气候;而沙四下亚段孢粉化石则以希指蕨孢属、藜粉属和麻黄粉属为主,反映了干热气候,沉积了一套红色地层。因此,研究区在沙四上亚段沉积期,古气候经历了干旱向潮湿的转变(图4),气候的转变对碳酸盐岩和碎屑岩的沉积都有利,这是因为:1) 对碳酸盐岩,潮湿气候带来的雨水将沙四下亚段早期积存的盐类物质溶解,并带到盆地内,为碳酸盐岩的形成提供了物质条件;2) 气温仍然较高,使得湖水蒸发量大于注入量,使湖水盐度进一步增高,间歇性形成的盐湖环境为盐类析出、碳酸盐岩沉积创造了有利条件;3) 对碎屑岩来说,潮湿气候造成的湖泊水体环境为碎屑岩的沉积提供了可容空间和有利保护。因此,可以说古气候是多类型沉积体系形成的基础。

3.2.2 古盐度

图5 渤南洼陷沙四上亚段沉积体系平面展布Fig.5 Distribution of depositional systems of upper part of Es4 in Bonan sag

依据黏土矿物从水体中吸收的硼含量与水体的盐度呈双对数关系这一原理[16],利用硼元素含量定量计算古盐度。研究结果表明:研究区盐度整体较高,且变化较大,在5.67‰~30.76‰之间。据分析,古盐度与碳酸盐岩分布有较好的相关性:首先,平面上将沉积体系展布与古盐度进行叠合,碳酸盐岩主要分布在古盐度大于15‰的区域,说明湖水的咸化为碳酸盐岩的形成提供了物质基础和介质条件;其次,垂向上湖侵和高位域沉积期比低位域沉积期古盐度高(图4),这也为碳酸盐岩滩坝主要分布在湖侵和高位域中提供了条件(图5),由此可得出古盐度是碳酸盐岩形成的保障。

3.2.3 古物源

物源供给控制沉积物的岩性、物性及其发育规模[17]。据轻、重矿物资料,研究区发育的多类型沉积体系受不同物源控制,供源凸起分别为埕东凸起、孤岛凸起、陈家庄凸起和义和庄凸起(图6)。在沙四上亚段沉积期,来自北部埕东凸起的物源规模大,对陡坡带和洼陷带沉积起主控作用,受其影响,在陡坡带和洼陷带形成了大面积扇三角洲和近岸水下扇;到南部缓坡带,陈家庄凸起为大面积扇三角洲的形成提供了物质基础。这一物源区具有补给稳定、供给量大、搬运距离较远的特点,故所形成的扇三角洲规模比北部近岸水下扇的大,沉积物分选性也较好;东部孤西断层下降盘主要接受来自孤岛凸起的物源,物源供给在低位域和高位域沉积期较湖侵域时期充足,因此,所形成的扇三角洲和近岸水下扇规模也较湖侵域时期的大;西部义东凸起也提供了少量物源,该物源属点状近距离物源,受断裂活动作用控制,具有阵发性、供给量小、搬运距离短的特点,所形成的小规模近岸水下扇和扇三角洲沉积物成分复杂,磨圆较差。

湖盆周缘的古物源除对扇体发育起重要控制作用外,物源区发育的古碳酸盐岩也为湖相碳酸盐岩沉积提供了重要的物质来源[13]。在沙四上亚段沉积期,渤南洼陷周边下古生界碳酸盐岩主要分布在义和庄凸起、陈家庄凸起,巧合的是,正是在这两大凸起周围形成了邵家—义东碳酸盐岩集中发育区和罗家碳酸盐岩发育区(图6),可见湖相碳酸盐岩发育区与古碳酸盐岩分布具有良好的相关性。

此外,古物源对碳酸盐岩沉积的控制作用还表现在物源注入抑制碳酸盐岩的沉积。研究表明:研究区缓坡带由东到西砂砾岩扇体与碳酸盐岩滩坝呈交叉互补的分布规律(见图5(b)和图5(c)),即在有陆源碎屑的注入的区域没有碳酸盐岩发育。分析认为:有大量陆源碎屑注入的水体,一方面,水体的透光度会降低,即影响造岩生物的光照条件,从而影响了造岩生物的生长,不利于碳酸盐岩形成;另一方面,淡水径流稀释了湖水中钙离子的质量浓度,从而抑制了碳酸盐岩沉积。因此,在大型砂砾岩扇体发育的罗家鼻状构造两侧,虽然气候、盐度等条件均有利,但由于大量陆源碎屑入湖,直接影响了生物的生存和碳酸盐的聚集,使碳酸盐岩不发育。

图6 渤南洼陷沙四上亚段沉积体系控制因素图Fig.6 Control factor about depositional systems of upper part of Es4 in Bonan sag

3.2.4 古地貌

古地貌及盆地边缘断裂对沉积体系展布具有明显的控制作用[18],古地形的高低及缓陡对沉积相带的展布和沉积物特征都有强烈的控制作用。在利用地层对比法[19]恢复剥蚀厚度并进行压实校正后,还原了研究区的古地貌形态,这一时期古地貌呈现出北陡南缓、东西两凹、中间一隆的特点,见图6。古地貌对沉积体系的控制主要表现在:北部陡坡带、四扣向斜带及孤西向斜带与供源凸起组成了高山深湖的地形背景,这一地形背景控制了近岸水下扇的形成;在地势相对较缓的南部缓坡带,由陈家庄凸起提供物源,碎屑物质沿罗家鼻状构造两侧沟道顺流而下,推进到稳定水体中,分别形成了北东和北西向扇三角洲;东部孤西斜坡带地势也较平缓,由孤岛凸起提供物源,形成了小规模的扇三角洲。

古地貌除对扇体起着较强的控制作用外,对碳酸盐岩的形成也起到一定的控制作用[20]。

1) 古地貌高差对碳酸盐岩的控制作用。若古地貌高差大,则冲积作用发育,湖盆就成为了水流的泄水地带,大量碎屑物的输入阻滞了碳酸盐溶液的富集,排斥了碳酸盐沉积的条件,不利于碳酸盐岩形成;但当古地貌平缓、陆源碎屑物输入少时,湖泊水体为清澈水体,营造碳酸盐的生物就会发育,水体内碳酸盐溶液逐渐趋于过饱和,碳酸盐沉积作用就开始产生。

2) 较高的古地貌也利于碳酸盐岩沉积。这是因为高古地貌意味着水深较浅,阳光可直射水底,从而使水体温暖,有利于造岩生物的生长,如义和庄凸起前缘断阶带在沙四上亚段沉积期古地貌较高,水体较浅,加之没有陆源碎屑注入,在这种清澈富氧的水体环境下就形成了沿凸起边缘带状展布的碳酸盐岩。可见,古地貌也是碳酸盐岩发育的重要控制因素。

3.2.5 古水深

研究古水深的方法较多[21-23],本文根据研究区情况,利用微体古生物定量水深法分析古水深[27]。经研究发现:沙四上亚段沉积期古水深介于0~55 m,古水深分布具有北深南浅、东西深、中间浅的特点,其中碳酸盐岩滩坝主要分布在水深10~30 m 的区域,见图6。这是因为:大于10 m 的水深在正常浪基面以下,其水动力条件较弱,有利于碳酸盐岩沉积;同时,小于30 m 的水深使得光照能投射到水底,水温较高、氧气充足,有利于藻类的生长,为碳酸盐岩的发育创造了生物条件。

此外,古水深对近岸水下扇的分布也有一定的控制作用。表现为:在经历了湖侵域和高位域沉积期后,水深快速增大,最深处达到55 m,足够的水深是近岸水下扇发育的条件,实际上也正是在这2 个时期发育了近岸水下扇,其主要分布在水深大于40 m 的区域(图6)。这一区域紧邻深大断裂,水深坡陡,为近岸水下扇重力流的产生创造了条件。

3.3 沉积模式

沙四上亚段沉积期,渤南洼陷为一北断南超、东西两侧以断层为界的箕状湖盆,物源主要来自北、东、南部的埕东凸起、孤岛凸起和陈家庄凸起。

渤南洼陷沙四上亚段沉积模式见图7。在低位体系域沉积期,构造活动较弱,断层倾角较小、断距不大,陆上风化剥蚀产物被山区暂时性水流带走。当水流流出山口注入湖盆时,地形坡度变缓,水流向四方散开,碎屑物质在水面上、下大量堆积,形成扇三角洲。由于物源供应充足,形成的扇三角洲前部又发育了大面积的砂岩滩坝(图7(a))。

到湖侵域和高位域沉积期,北部陡坡带及东部孤西向斜带坡陡水深,岸上洪流携带大量泥、砂和砾石顺断崖直泄而下,直抵崖角深水区,并冲蚀湖底形成水道,继续向前推进一定距离形成了近岸水下扇。研究区发育的近岸水下扇为多水道直接进入湖、相互叠合而成。在南部缓坡带和东部孤西斜坡带,地形坡度较缓,易形成扇三角洲,在扇三角洲前端偶有砂岩滩坝发育;受古地貌、古水深等因素影响,在滨浅湖的古隆起部位分布有带状、团块状的碳酸盐岩滩坝(图7(b))。

图7 渤南洼陷沙四上亚段沉积模式图Fig.7 Depositional model of upper part of Es4 in Bonan sag

4 有利储集层预测

4.1 沉积体物性特征

由于近岸水下扇和扇三角洲沉积体系各亚相储集层物性变化较大,非均质性较强,因此,在研究中把这2 种沉积体系细分到亚相;此外,由于北部陡坡带与南部缓坡带发育的扇三角洲在物源供给、沉积及成岩作用方面皆不同,故又把扇三角洲分为南、北2 部分进行研究。

岩心测定结果表明:研究区发育的储集体物性变化较大,非均质性也较强,见表1。综合物性和非均质性研究结果,认为有利储集体应是物性好且非均质性弱的储集体,因此,砂岩滩坝、南部扇三角洲前缘、碳酸盐岩滩坝、北部扇三角洲前缘、南部扇三角洲平原及南部前扇三角洲为有利储集体类型。

4.2 有利储集层分布

据上述储集体物性分析结果,结合断裂展布,认为研究区有4 个有利储集层分布区(图8)。

1) 北部扇三角洲前缘。由埕东凸起提供物源,在低位域时期,扇体规模较大,储集体物性较好,与渤南断裂带组合形成构造-岩性圈闭、岩性圈闭。

2) 西部碳酸盐岩滩坝。湖侵和高位域沉积时期,生物灰岩大量发育,形成厚度大、物性好的生物礁,在义东断裂带控制下,易形成生物礁圈闭及断层与生物礁组合的构造-岩性圈闭。

3) 中部砂岩滩坝。低位域沉积期,在湖浪及坡折带控制下,在扇体前端形成质纯、分选好的粉、细砂岩滩坝,其位于罗家鼻状构造北缘,加之错综复杂的断裂体系,易形成构造圈闭、构造-岩性圈闭。

4) 南部扇三角洲—碳酸盐岩滩坝混合区。低位、高位域的扇体与湖侵、高位域的碳酸盐岩滩坝在纵向上相互叠置,横向上叠合连片,从西部罗西断裂带往东依次经过罗家鼻状构造、垦西地垒和孤西断裂带,形成了广阔的有利储集层分布区,碳酸盐岩滩坝分布在罗家鼻状构造之上,易形成背斜圈闭;扇三角洲砂体与断层及沙四段顶部不整合面组合,易形成构造圈闭、构造-岩性圈闭、地层超覆圈闭、不整合面遮挡圈闭及岩性圈闭。

图8 渤南洼陷沙四上亚段有利勘探区预测Fig.8 Prediction about favorable exploration area of upper part of Es4 in Bonan sag

表1 渤南洼陷沙四上亚段沉积体系物性与非均质性数据Table 1 Physical property and heterogeneity about reservoir of upper part of Es4 in Bonan sag

5 结论

1) 研究区共发育4 种类型沉积体系,即扇三角洲体系、近岸水下扇体系、滩坝体系和湖泊体系。

2) 低位体系域发育扇三角洲与砂岩滩坝,湖侵体系域和高位体系域呈现陡坡近岸水下扇、缓坡扇三角洲、古隆起碳酸盐岩、古洼陷盐湖这一沉积面貌。

3) 多类型沉积体系的控制作用可以归结为:古气候是基础,古地貌和古物源是条件,古水深是关键,古盐度是碳酸盐岩形成的保障。

4) 预测出北部扇三角洲前缘、西部生物礁、中部砂岩滩坝以及南部扇三角洲—碳酸盐岩滩坝这4 个有利储集层分布区。

[1] 邓美寅, 梁超. 渤南洼陷沙三下亚段泥页岩储集空间研究:以罗69 井为例[J]. 地学前缘, 2012, 19(1): 173-181.DENG Meiyin, LIANG Chao. Studies on reservoir space of mud stone and shale of the lower section of Es3 in Bonan Subsag: An example from Well Luo69[J]. Earth Science Frontiers, 2012,19(1): 173-181.

[2] 刘魁元. 渤南洼陷沙三段浊积水道砂岩油藏相控储层预测[J].中国石油大学学报(自然科学版), 2008, 32(1): 24-28.LIU Kuiyuan. Faces-controlling reservoir prediction of turbidity channel sandstone reservoir of Es3 in Bonan subsag[J]. Journal of China University of Petroleum (Edition of Natural Sciences),2008, 32(1): 24-28.

[3] 程桂玲. 渤南洼陷沙三段中亚段9 砂组储层特征及分布规律[J]. 油气地质与采收率, 2009, 16(3): 54-57.CHENG Guiling. Reservoir characteristics and distribution of the ninth sand group in the middle Sha3 in Bonan Sag[J].Petroleum Geology and Recovery Efficiency, 2009, 16(3):54-57.

[4] 吴富强, 李后蜀, 胡雪, 等. 渤南洼陷沙四上亚段含油气系统探讨[J]. 石油勘探与开发, 2002, 29(3): 29-31.WU Fuqiang, LI Houshu, HU Xue, et al. An approach to the composite petroleum systems of Es414 in Bonan sag, Shengli oil province[J]. Petroleum Exploration and Development, 2002,29(3): 29-31.

[5] 张守鹏. 渤南洼陷沙四上亚段非均质性储层“二步建模”方法应用[J]. 地学前缘, 2008, 15(1): 202-208.ZHANG Shoupeng. The approach of two-stage modeling and its application in the study of heterogeneous reservoir of Upper Mem-ber 4 of Shahejie formation in Bonan subsag[J]. Earth Science Frontiers, 2008, 15(1): 202-208.

[6] 武恒志, 曲寿利, 孟宪军, 等. 渤深4 井区沙四段构造与储集层综合研究[J]. 石油勘探与开发, 2000, 27(6): 33-37.WU Hengzhi, QU Shouli, MENG Xianjun, et al. Integrated research of structure and reservoir for the Member S4 penetrated by Well Boshen4[J]. Petroleum Exploration and Development,2000, 27(6): 33-37.

[7] 王天福, 操应长, 王艳忠. 渤南洼陷古近系深层异常压力特征及成因[J]. 西安石油大学学报(自然科学版), 2009, 24(2):21-27.WANG Tianfu, CAO Yingchang, WANG Yanzhong.Characteristic and origin of the abnormal pressure in the deep Paleogene formation in Bonan Sub-sag[J]. Journal of Xi’an Shiyou University (Natural Science Edition), 2009, 24(2):21-27.

[8] 徐兴友, 徐国盛, 秦润森. 沾化凹陷渤南洼陷沙四段油气成藏研究[J]. 成都理工大学学报(自然科学版), 2008, 35(2):113-120.XU Xingyou, XU Guosheng, QIN Runsen. Study on hydrocarbon migration and accumulation of Member 4 of Shahejie Formation in Bonan sag, Zhanhua depression, China[J].Journal of Chengdu University of Technology (Science &Technology Edition), 2008, 35(2): 113-120.

[9] 罗红梅, 朱毅秀, 穆星, 等. 渤海湾渤南洼陷深层湖相滩坝储集层沉积微相预测[J]. 石油勘探与开发, 2011, 38(2): 182-190.LUO Hongmei, ZHU Yixiu, MU Xing, et al. Seismic facies prediction of lacustrine beach and bar reservoirs in the deep zone of the Bonan Subsag,Bohai Bay Basin[J]. Petroleum Exploration and Development, 2011, 38(2): 182-190.

[10] 陈鑫, 钟建华, 袁静, 等. 渤南洼陷深层碎屑岩储集层中的黏土矿物特征及油气意义[J]. 石油学报, 2009, 30(2): 201-210.CHEN Xin, ZHONG Jianhua, YUAN Jing, et al. Characteristics of clay mineral and its hydrocarbon significance in Paleogene clastic reservoir of Bonan Sag[J]. Acta Petrolei Sinica, 2009,30(2): 201-210.

[11] Matter A, Tucker M E. Modern and Ancient Lake Sediments[M].London: Oxford Press, 1978: 1-30.

[12] Beadle L C. The Inland Waters of Tropical Africa[M]. London:Longman, 1974: 264-265.

[13] 姜秀芳. 济阳坳陷湖相碳酸盐岩沉积主控因素[J]. 油气地质与采收率, 2011, 18(6): 23-28.JIANG Xiufang. Main controlling factors of lacustrine carbonate rock in Jiyang depression[J]. Petroleum Geology and Recovery Efficiency, 2011, 18(6): 23-28.

[14] 邓宏文, 马立祥, 姜正龙, 等. 车镇凹陷大王北地区沙二段滩坝成因类型、分布规律与控制因素研究[J]. 沉积学报, 2008,26(5): 715-724.DENG Hongwen, MA Lixiang, JIANG Zhenglong, et al. Sand bank generation types and its controls on their distribution, the second member of Shahejie Formation, Lower Tertiary,Dawangbei, Chezhen Depression[J]. Acta Sedmentologica Sinica,2008, 26(5): 715-724.

[15] 王永诗, 刘惠民, 高永进, 等. 断陷湖盆滩坝砂体成因与成藏:以东营凹陷沙四上亚段为例[J]. 地学前缘, 2012, 19(1):100-107.WANG Yongshi, LIU Huimin, GAO Yongjin, et al. Sandbody genesis and hydrocarbon accumulation mechanism of beach-bar reservoir in faulted-lacustrine-basins: A case study from the upper of the fourth member of Shahejie Formation, Dongying Sag[J]. Earth Science Frontiers, 2012, 19(1): 100-107.

[16] 游海涛, 程日辉, 刘昌岭. 古盐度复原法综述[J]. 世界地质,2002, 21(2): 111-117.YOU Haitao, CHENG Rihui, LIU Changling. Review of paleosalinity recovering methods[J]. World Geology, 2002, 21(2):111-117.

[17] Reading H G, Richards M. Turbidite systems in deep-water basin margins classified by grain size and feeder system[J]. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 1994, 78(5):792-822.

[18] 刘桂珍, 鲍志东, 王英民. 松辽盆地西斜坡古沟谷-坡折带特征及其对储层分布的控制[J]. 中国石油大学学报(自然科学版), 2008, 32(6): 12-16.LIU Guizhen, BAO Zhidong, WANG Yingmin. Characteristics of valley-slope break zone in the western slope of Songliao Basin and its control over reservoir distribution[J]. Journal of China University of Petroleum (Edition of Natural Science),2008, 32(6): 12-16.

[19] 袁玉松, 郑和荣, 涂伟. 沉积盆地剥蚀量恢复方法[J]. 石油实验地质, 2008, 30(6): 636-642.YUAN Yusong, ZHENG Herong, TU Wei. Methods of eroded strata thickness restoration in sedimentary Basins[J]. Petroleum Geology & Experiment, 2008, 30(6): 636-642.

[20] 姜在兴. 沉积学[M]. 北京: 石油工业出版社, 2003: 440-441.JIANG Zaixing. Sedimentology[M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 2003: 440-441.

[21] 康波, 解习农, 杜学斌, 等. 基于滨线轨迹的古水深定量计算新方法: 以古近系沙三中段东营三角洲为例[J].沉积学报,2012, 30(3): 443-450.KANG Bo, XIE Xinong, DU Xuebin, et al. A new paleobathymetric approach based on shoreline trajectory: An example from Dongying delta in the third member of Paleogene Shahejie Formation[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2012, 30(3):443-450.

[22] 李守军, 郑德顺, 姜在兴, 等. 用介形类优势分异度恢复古湖盆的水深: 以山东东营凹陷古近系沙河街组沙三段湖盆为例[J]. 古地理学报, 2005, 7(3): 399-404.LI Shoujun, ZHENG Deshun, JIANG Zaixing, et al. Water depth of palaeo-lacustrine basin recovered by dominance diversity of Ostracoda: An example from sedimentary period of the Member 3 of Shahejie Formation of Paleogene in Dongying Sag,Shandong Province[J]. Journal of Palaeogeography, 2005, 7(3):399-404.

[23] 苏新, 丁旋, 姜在兴, 等. 用微体古生物定量水深法对东营凹陷沙四上亚段沉积早期湖泊水深再造[J]. 地学前缘, 2012,19(1): 188-199.SU Xin, DING Xuan, JIANG Zaixing, et al. Using of multi-microfossil proxies for reconstructing quantitative paleo-water depth during the deposit period of LST of Ess4in Dongying Depression[J]. Earth Science Frontiers, 2012, 19(1):188-199.