沅水第三条河岸

2014-04-10

沅水第三条河岸

文/谈雅丽 图/李佑喜 编辑/柳向阳

水马船声出洞庭

我们不是刻意去寻访河流,但湘西之行,自北向西,走的高速公路,时断时续有一条白色锦缎跟随——是沅水。过沅陵后溯水而上王村,又是沅水支流不离不弃地陪伴。越野车上看到的清江是酉水,横跨其上的大桥名为芙蓉镇大桥。过了几日,坐火车去湘黔边境的镇远古城,一路与沅水支流舞阳河亲密接触着,山是青山翠谷,水是碧水长流,更早这些地方都叫五溪蛮。五条溪流铺织的蛮夷之地,然而我走过之处,山民个个都纯朴良善,背着背篓上河堤下河岸。河畔处处残有水马驿站的传说和遗迹,但是,车水马龙的繁华已在时光的淘洗中暗淡下去了……

沅水是一个何其巨大、支脉相连的水系,走向沅水水网的历史,就仿佛进入一场春秋大梦,水马驿之大梦则始于明朝。明朝的法律大典《明会典》记载说:“自京师达于四方设有驿传,在京曰会同馆,在外曰水马驿并递运所。”自古以来驿站有水驿、陆驿和水马驿三种,沅水江畔多设水马驿,既可河运又可陆运。每六十里至八十里设马驿一所,每所备马三十匹、六十匹、八十匹不等。水驿在冲要的地方,每所备船十只、十五只、二十只不等,每船有船夫十名。水马驿站是沅水江畔商贾如云的交通大网,类似现代穿山越岭的高速路或是火车道。

云雾之山,沅水之源。摄于贵州黔东南。

每当曙光渐染,码头上络绎不绝的商人在马驿和水驿里进行着商贾买卖,他们把一个水运时代推向了极致和顶峰。沅水或其支流两岸的古镇,镇远、凤凰、乾州古城、洪江、古辰州(现常德)等都是依着水马驿形成的繁盛城池。

沅水江畔最重要且最远的水马驿在镇远,镇远依沅水支流舞阳河而建。当年,由西往东的客商在镇远登舟远行,入沅江过洞庭远涉东南沿海,而由东溯流而上的客商到达镇远便弃舟登车,开始在山峦相连的陆路中颠簸穿行,走施秉、黄平,最终可穿越云南,直奔缅甸、印度。一条舞水,穿城而过呈“之”形流向,东接湖南黔城。《湖湘地理》中《溯水篇》就曾考证,在距黔城不到五百米的地方,清水江和舞水在此相汇而成了沅水。水运码头的商船以镇远形成重要的水驿和马驿。1878年,清知府汪炳敖写下过“辟开重驿路,缅人骑象过桥来”,是指当时在水马驿做生意的异国人。古代镇远与云南之间的陆驿有二十多个,即使在现在的县境内,仍有水驿站12个。正是这些驿站与码头,连接了古南方的“丝绸之路”。

从沅水一路而下洞庭,南来北往的水马驿站在各个古城河边交会。武水边的乾州古城有十八条石级码头通向万溶江,辰州府则又有大河街、小河街、老码头等通向河运和街市,从这些码头把湘西的桐油、土碱、药材、青蔗、牛皮及各种土产山货用小篷船运往外地;又把外地的布匹、棉纱、粮食、盐巴、纸张及日用品运往沅水周边大大小小的城市乡村。

水天一色。

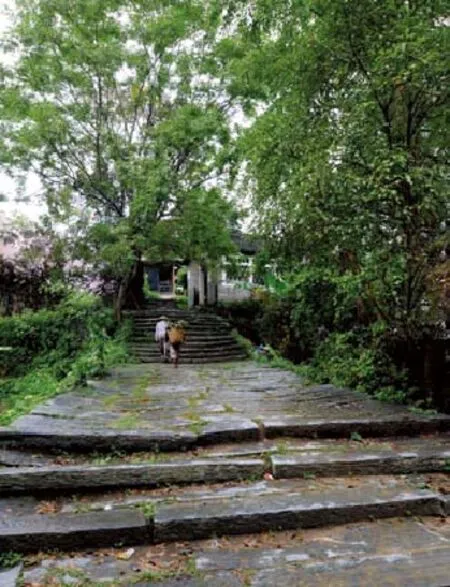

古老的石阶,勤劳朴实的人民,他们依山而生,依水而长。摄于贵州天柱县三门塘沅水源头。

大江为主脉,设大驿站,微小支流的毛细血管上,遍设水码头,如同一个渔网,经脉相连,流动奔涌。如云的水马商业贸易演绎出许多动人的传说,甚至在沅水一个不起眼支流注入的红旗水库边,我也听到过关于茶盐老街的传说。茶盐老街是肖伍铺一僻静小镇,明清年间靠河而建一座水马驿,专门从事山民和湖民的盐茶贸易,因而形成了一座热闹的集镇。据说远道卖盐的伍姓姑娘与当地卖茶的肖姓小伙因茶盐贸易互生情感,从此喜结连理,繁衍后代,将茶盐生意越做越大,集镇从此得名为肖伍铺乡。当我们穿越尘嚣,听到这些驿站的野史传闻,历史仿佛翻到另一页,在纸背后,藏了水马驿站流传着的涂满阳光欢笑的历史。

时光的涤洗是无形的,当我在镇远、乾州古城、茶盐老街行走,再也找不到人流如织的驿站码头;踩得发亮的青石板早已坍塌;孤独的十八级台阶不再通向任何商船;大河街小河街失去姓名影踪;没有谁再演绎水马驿的爱情传说;系船缆绳早已腐烂在哪个朝代;茶盐粮物通过火车飞机运往了更远的远方。

但是沅水和她的支流还在静静流淌着,也许,只有她们会在某些静夜里倾听着远处传来的得得马蹄声了……

沅水河边,捕鱼归来的渔民。

江水中静静浮出的光阴

我是一个深深怀旧的人,喜欢沉浸在流逝的时间片段里。在被世人遗忘的角落,我总是希望有某个瞬间——能够让时光倒流,回到我曾经历或从未经历的过去场景。

很多年来,我倾慕大大小小的古镇老街。我行游于此,因为古镇老街是可以找到光阴流痕的地方。也许在茶马古道千年的青石板上,多少马蹄、车辙和行色匆忙的脚步辗过,它被岁月磨得光滑发亮了,如一扇记载过去的书页,没有人再去读懂它的沧桑。有时候下雨,古镇沉陷清寂,从青石板一闪一闪的光亮中,我能找到时间隧道那个神奇的入口。从那里我能看到更多过去的生活幻象,我便能记下那些不可多得的瞬间画面。

古镇是藏纳时间之所,它使人想起自己的前生。隔壁人家镂空照壁上有一幅梅兰竹菊的木画,斜对着的暗红雕花窗上,一对展翅欲飞的蝙蝠。黄昏落巢的斜阳照映这幽暗的图画,如果石桌上正有一壶碧螺春暖了我的唇舌,此时我就能走入过去——那里有前清女子恬淡度过一生的绣楼,有小桥流水掩映的郎情妾意,或者是炊烟缭绕的普通临水人家……

我固执地在古镇上寻找着一些东西。有一年在云南丽江的水车边听到了纳西古乐,有一年在贵州镇远的舞阳河触到了车水马驿,有一年在吉首乾州看到了万融烟云,有一年在千灯古镇拾到零星雨意,有一年在湘西凤凰感到情不自禁,有一年却是在流水镇——我要写下的就是叫流水的古镇。

“风过流水已无影”。因为水库蓄水,流水镇已永远地沉没在了江底,当我从高悬的堤坝上,远看碧蓝得透明的江水,想象这个古镇。对我来说,流水是所有古镇的缩影,是我想要尽力挽留却没有办法留住的。

关于流水,已鲜有人知道它的旧事,在书中网上我没有查到任何相关记载,只有一些细枝末节道出它在世间的淡淡水影:比如流水居民晓芸会唱一些特别的民间小调;比如某天中午我遇到的流水餐馆,供应着金黄土豆、方块腊肉、大碗酸菜,这都是流水人家最常见的吃法;比如移居山下的流水移民,他们仍说“咱是流水的”。

古镇是一个谜了。它曾经被五条小河相围,到处是潺潺水声,在修建水库蓄水后,移民造了一个新镇,五条河从此变成五个无声针管,流水声停止,五个针孔的水流注入水库。一切美好的,因为急促地消失,人们便闭口不谈,仿佛从来没有存在。

这一天,当我站在堤坝上,俯看碧蓝江水飞溅出轻俏的浪朵,我有一种冲动:我想复活它!我想用诗歌复活沉陷江水的千年古镇,让它依附我的精神世界的吉光片羽而存在。我以从前游历古镇听到的、看到的、触摸的、感觉到的为建筑古镇的砖瓦木石,以深沉的爱重构那个娴静之镇。我确信自己在堤上片刻就已找到神奇入口。借此我回到流水古镇,记载着逐渐遗忘的琐碎人事和爱恨情仇……

更多寂寞是因往事会淡泊,所爱之人会在生命中丢失。我喜欢的一首英文歌叫《昔日重现》,我觉得重现就是一种精神的回归。曼德尔斯塔姆在随笔中说:“诗是掀翻时间的犁,时间的深层,黑色的土壤都被翻在表层之上。我喝干这昏暗的空气像喝尽昏暗的水,时间被犁翻起;那枝玫瑰曾是这片土地。”当时间被犁翻起,那雕花窗曾是古镇,桥下红鲤、桥边银杏、桥头栗木舸……皆为流水古镇。恍惚间——它有自江底静静浮出永逝的光阴。

“认出的瞬间足以使我们感到甜蜜”,对我而言,在某些神奇的瞬间,诗歌能带动灵魂而无所不往。它使我脱离沉重的肉体找到精神的宽阔通道,在时光隧道中往复穿梭,我是自由、明亮、舒展而飞扬的,我确信我能想到人们所未曾想到过的,我能见到人们所渴望见到的——一切。

追寻远逝的陬市古镇

陬市是被时光完全毁坏的一座古镇。

这座曾依沅水而繁华的小镇约有五百多年历史。明清年间,此地水路通达,是湘西北最重要的水马驿站。当年水驿站沿河设木棑坊,木棑坊将从沅陵上游崇山峻岭间流下来的小木筏改扎成大木筏,或将绵纱、稻谷转运到货轮上,一路浩浩荡荡南下或是北上,往洞庭湖,入长江,随长江走三峡,去往各处航运码头,最远到海上,去往海外。

当我来到古镇寻古觅今,幸运的是,在人群中找到了在陬市生活了七十多年的两个老居民,谢西元和鄢和清。随着古稀老人的滔滔诉说,古镇已然消失的历史,岁月的鸿泥雪爪,慢慢浮现在一条河流之上。

我们从大码头开始,仿佛找到了时光隧道的某个入口,轻易地走进过去的光影里。

大码头临沅水,位于陬市最东边,陬市现存三个码头中,唯大码头还存有一些历史遗痕。明清年间的石头台阶还在,上面长满青苔和水蔓,大树荫凉,映照苍青色的沅水。

大码头被商贾河运称之为官运码头,负责迎送官家客船。当年的京汉居,建有木楼三栋,最底下为饭铺茶肆,中为戏楼,最上为歇息打尖的客栈。官家客商从码头下来,在京汉居听戏喝茶,水马船声的疲倦便消声杳迹。大码头还存有字迹模糊的“湘航客运站”等几个红字,湘航公司自1998年改制后宣告破产,职工们搬离码头,剩下几栋摇摇欲坠的破房子。

往大码头沿堤向西而行,很难想象这座毫不起眼的大堤曾是十里繁华场,在谢西元老人的诉说中,沅水两岸停靠的木棑几乎铺满了沅水河,两岸有无数的吊脚楼,沈从文先生在《湘行散记》中也多次提到了这些吊脚楼。

吊脚楼设有堂班和窑班,堂班和窑班里有来自上海、江西、武汉的美貌女子,堂班为戏楼,窑班为烟花楼。民国时,一块光洋可换来一夜风流。许多从沅陵木排上一路漂过来的木排工,领完工饷,就在窑班将一路来的孤独消空。吊脚楼上有他们相好的女子,他们挥霍口袋里叮当作响的银元,据说很多船工因此领到钱饷后又空手返回。

民国时陬市曾有三大名楼,一为爽心楼。老人谢西武的祖父是该楼的楼主,一楼设饭铺,二楼为戏台,三楼为窑班。谢老祖父是陬市的保镇,相当于现在镇长,是家境富裕的一镇诸侯。另为翠谷楼和大雅楼。翠古楼楼主姓向。传闻此楼为不义之财所建,向姓主人在沅水货船上结交了同年同月同日李姓老庚,生意往来,相交甚密。一日,李老庚将木材运抵陬市,因思家心切,便把木材等货物寄在向主家。李某回家途中病亡,数日后其妻来到向家,打听货物下落,不小心透露李某病死的消息。向主人便将货物私吞,冷脸打发庚妻回到湘西。某日,向主人回家,见李老庚好端端坐于堂屋,大吃一惊,李老庚悠悠地说:“我来收寄存的货”,言毕消失不见。当月,向主人得一子,惊吓之余,将自己的财物与私吞的财物分成两份,私吞的财物修楼一座,翠谷楼。其子后成败家子,家产被挥霍一空,翠谷楼亦被抵债。

我们来时两楼都已消失,不见片瓦只砖,两位楼主的后人悠闲地在陬市的茶肆里打纸牌,过去的岁月都已不值一提了。从明清到民国,从民国到抗日,从抗日到解放前,陬市镇最终毁于解放前的一场大火。日本兵在常德狙击战里点燃的大火燃了几天几夜,最终把沿河而建的木楼焚烧一空,一座古镇因此在烈火中消失无影。

我见到陬市河堤上的碎石场,巨大的轰鸣声把我从梦境中惊醒,河边青草依依的堤岸,人去楼空的湘航公司,都如恍然一梦。

老人平静的述说中有关于亭子的一段记忆。亭子是陬市乡民传统的娱乐场地。节日时在老街上用手抬着巨大的戏台,那些纸制的人,皮偶戏,都在亭子里表演。当我们在台下看戏,看着看着就忘记了身在何处,忘记了水马船声、吊脚楼上女子咿呀的哼唱,忘记了大火,也忘记了后来修筑的堤,把澧家洲、鸬鹚洲、扬洲完全隔离开来,澧家洲的断桥变成了小巷,鸬鹚洲变成了拥挤的大街。没有人再记得从前,两位老人也已记忆模糊。

往古街回去的路上,我有幸找到了一段完全破旧的青墙,我悄悄地经过了这最后的遗迹,也悄悄地从时光隧道中走了出来。

夷望入江

如果把沅水分成上游、中游、下游三段的话,我觉得夷望溪注入沅水的入江口可以当作下游的真正开始。我需要充分的时间去触摸河流的肌肤,而不是去想象河流,当我在河边,内心的情感得到真正的沉淀,并且结晶。这是一个美好的、让人激动的过程。

我去夷望溪并不是在江水最完美的季节,一个月来,湘楚大地夏雨滂沱,我们的越野车过桃源县城后右转,便进入了曲折的山路。经过的两个乡镇——深水港、泥窝潭,都是逢二赶集的日子,狭窄的水泥路上挤满来来往往的山民。年岁大的山民背着背篓缓行,年轻的则骑着摩托车呼啸而过。镇中心街道上全都摆满了各种各样的物什,西瓜香瓜成堆堆在路边,剃头铺生意正好,包子铺里热气腾腾,花花绿绿的衣服凉鞋摆了一地,路边还有长长的案板,一块块大肥猪肉搁那案板上。小堆的金黄苞谷,推车里米白的甜酒。山民们在路边吆喝或是窃窃私语,显得和谐闲散。

车过凌津滩,我们才时断时续地接近沅江,因为江流在山形中时隐时现,我们的视线也一会儿开阔,一会儿闭窄,想捕捉这明黄的飘带,却又不知它在哪里。等走过山路十八弯,翠绿楠竹和一丛紫穗芦苇在路边频频点头时,兴隆街就近了,隐隐我听到了沅水扑扑的心跳声,它仿佛在等待我的到来。

泛绿的浅滩,黄灿灿的油菜花,打捞水草的农民奏响一曲春的乐章。

因为涨水,沅江变得开阔,滔滔江水浊黄,流速略急,江面时而皱褶,时而平整,似一匹黄色的锦缎铺开在碧山秀水间,显得气势恢弘,它的浊流中不时有红色的挖沙船发出一声声低沉的吼叫。我们乘当地一艘吃水很深的机帆船,溯沅水而上,直达夷望溪头。阳光很烈,但江风清凉,更清凉的是江两岸翠绿的风景。天空湛蓝,白云缕缕,从河心望向河面,水面倒映着的岸影和山色呈明黄和灰黑。水涨后略有回落,使江边的杨树、楠竹、芦苇、荆棘、桑葚贴近水面的部分露出一小片灰白的泥印。翠绿中,时而现出红屋顶瓦房,或是蓝屋顶楼房,或是一间木屋,旁边码头上站着一名红衣少女,这都是翠色中引人惊讶的亮色调。

远远的对面,有一个黑点,过一会儿,看到一艘小船,听到机器的声音,响声越近,船越大,看到船内的男人,一刹那的照面,那船与我们的船擦身而过了,不知他们从哪里解绳,也不知他们将停靠在哪里,顺着他们的船在水面留下的痕迹看下去,眨眼功夫,河流就把一切洗得干干净净,只留下一船高谈阔论的人看着江水和两岸。

船过无痕啊!而江水却给了河岸无穷尽的痕迹。一个水中洲渚在江中清晰可见,洲渚的右边是夷望溪,左边是沅水,如果继续溯水而上,我们会到达沅水的中游,上游——也许那里有王村、洪江镇,也许是辰溪、泸溪或是沅陵古镇,也许是北溶镇、麻伊伏。如果向下,就会像当年的沈丛文一样,神往于香草香花的沅洲,如果过沅洲,也许能遇见“朝发枉陼兮,夕宿辰阳”的楚逐客屈原。“沅有芷兮澧有兰”,我们甚至可以“乘舲船余上沅兮”,去寻找岸边的兰草。

我们停船泊舟,顺山而至夷望山顶,俯看着夷望溪与沅水交汇的刹那,溪水和沅水有着同样的浊黄质地,如同母子,一个细弱些,一个宽厚些。对峙的山峭如同沅水张开的双臂,迎接孩子扑入她的怀抱。江边盘绕一条细细的公路,在阔大的江面上纤细而柔韧,仿佛要向远方飞了过去。

对河流而言,她的支流、两岸的树、她滋养的生灵都是有生命的,当支流注入沅水时是支流的一种结束,然而这样的结束却是回归,是另一个水声滔滔的开始。在夷望溪,我理解的沅水第三条河岸的意义,是河给予生命无尽的肉体的和精神的自由。

沅江边,浓雾中,若隐若现的常德城恰似海市蜃楼般美丽。

洞庭鹭影

经过涛声的涤洗,呼吸芦苇荡的气息,天越来越蓝,风中带有夏天的热气,我们的眼睛也越来越亮,是沿途的青葱将我们变成湿地一只只小动物,没有翅膀,只有张扬着的笨拙肉身,船载着我们缓缓地爬行着,沿着湖水,我们看到了两岸密不透风的黑杨林。

这是一丛还没有被水淹没的林子,黑杨是生命力极强的一种树,每年他们被水淹没的时间有近一个月,大水退了,他们仍然活着,手牵手的,枝叶间漏下点点阳光。在这块湿润的黑土地上,我们的欢笑声惊动了林子里成千上万的白鹭,他们大雪片一样飞起,沿着湖堤成群地飞动,我们禁不住用掌声呼应他们的飞翔,鹭鸟自船后落下,安静,另一群又飞起,他们依水飞行,没有飞到天空上,只是在林子中盘旋着落下,仿佛大雪飞起后又落回了枝丫间。

经历流光回雪的一段路程后,林子渐渐稀落,但有江洲不时出现,洲上有青草地,一群黑色的水牛在青洲上悠闲地走着,这里的世界从来都是他们的,天光晴好,青草丰美。在牛背上,在草丛里,在大湖边,站着一种灰黑色的水鸟——牛背鹭,这似乎是一种专为牛群而活着的鸟,也是洞庭湖唯一不以鱼类为食的鸟类,它们相伴着牛群,过着与世隔绝的快乐生活。

上:清晨,外出捕鱼的渔民徜徉在画一般的美景中。

下:晨雾中,河滩上,野鸟自由翱翔,家畜自由觅食。

我们的船在日头下航行,天气炎热,不时有飞跃出水面的鱼儿。沿途我们遇到了一些渔船,最多是鸬鹚船,一排嘴喙突出、羽毛灰黑的大鸟站在鱼杆上,守船的渔夫安闲地等待收获,我们也遇到过小木船,牵着一张张渔网,逶迤而行。我知道,在水下也有另一个洞庭湖的世界,就是数不清的鱼类王国。据介绍,水中有一百多种鱼类,青鲫鲤鳊,还有小到细如银针的银鱼,有额上一点红的状元鲫,有灿若晚霞的胭脂鱼,有猛如冒雨顶雾飞离水面的乌鳢,有静如处子的沙鳢。

我们进入西洞庭湖的万亩芦苇荡,除了水道,我们身陷于芦苇的海洋了。芦苇只有两种简单的分类,一类是宽叶,可以包棕子吃,一类是窄叶。细细地随风摇曳,芦苇站在水中,洞庭湖一节节退水,芦苇的身子上有一段退水后白色的泥泞,像穿着白色裙子的姑娘,然后是青翠的枝,青翠的叶,青翠的表情,青翠的笑声,这儿的一切都是翠的。芦苇遮住了我们的脸,遮住了我们的船,遮住了我们的欢笑嬉语,也许慢慢地,我们也变成了其中青翠的一枝,融入到西洞庭的浩浩荡荡之中。

洞庭湖分为东洞庭、南洞庭和西洞庭,东洞庭在岳阳,是当年范仲淹书写《岳阳楼记》的地方。人们想到洞庭湖常常只想到岳阳,其实洞庭湖包含着更多的涵蕴和内容,是很多人无法真正了解的,比如此处的西洞庭,它的湿地养育了无数的植物、鱼群和水鸟。西洞庭湖的水鸟有夏候鸟和冬候鸟,有的夏天飞来度夏,有的冬日飞来越冬,炎夏之中我们看的最多的夏候鸟就是白鹭、苍鹭和鹚鹭。这里是芦苇的天堂,也是鹭鸟的天堂。

在洞庭湖的杨柳嘴,是澧水和沅水的南支合流的地方,沅水清澈,澧水混浊,两水合流处形成一个明显的分界线。我们的船没有经过合流的分界,只在分界附近的杨幺水寨停留,然后驶往了洞庭烟云。洞庭烟云是西洞庭最广阔的地方,万顷波涛一直延伸到天际,在水天之中航行,风起云舒,湿润的湖风吹来的水雾洒在脸上,白鹭将翩飞的影子映在一望无际的湖面,顺着万里烟波的湖上行走,可以顺水而下到达南洞庭和东洞庭,可以溯水而上到达沅水,澧水。它如此宽阔,信任着万事万物的自在和美,人间的小悲欢都不值一提。

当我顺着沅水河行走,到达入湖口,经过岩汪湖,到达目平湖、洋淘湖,我觉得我自己也越走越宽,河流影响到了我,也影响我的人生,它使我不再局限于自我的小情绪,而是在自然中,从最细小的流动到越来越宽大,越来越浑厚,直成汪洋大海。