基于FDI产业集群的溢出效应分析——来自江苏苏州的实证

2014-04-09吉丹俊

吉丹俊

(江苏联合职业技术学院扬州分院,江苏扬州 225003)

一、引言

改革开放以来,随着国际制造业资本不断向中国东部地区转移,大量外资企业在长三角地区扎堆、集聚,出现了不少由外资企业诱发或主导的产业集群,[1]这些产业集群的形成和发展几乎都与FDI有着紧密的联系。例如,备受关注的苏州,利用低成本优势和政府提供的优惠政策吸引了众多跨国公司在该地区直接投资,并且在苏州新区和工业园区形成了一些跨国公司主导的产业集群,这些产业集群外资占主导因素,具有资本密集、技术先进、规模较大、管理先进和专业化程度较高等特点,行业的进入壁垒很大,本土企业在这些集群内部只能承担一些低附加值的业务或者根本无法进入,外资企业在全球化进程中利用了成本优势并获得产业升级,而当地企业则面临较高的升级障碍。[2]

这种状况和政府“市场换技术”的初衷是相违背的,中方本土企业的技术及管理创新能力并没有获得显著提高,并且一些跨国公司采取产业链移植战略,携带原有的外资供应商整体进入形成封闭的生产网络,这对于提升当地企业的配套能力也是不利的。此外,在理论界,自从 Caves(1974)和Globerman(1979)开创了FDI溢出效应计量研究框架以后,很多后续研究都是沿袭这种分析框架进行计量分析,这些研究只关注跨国公司的进入是否会对东道国企业的生产率产生影响,并不能解释溢出效应是如何产生的,面板数据或者投入产出表的使用并不能阐明企业以及产业环境特征对于溢出效应产生的影响。[3]有鉴于此,本文针对在长三角地区FDI投资已呈现地区集聚的现象,研究这种FDI产业集群内部跨国公司溢出效应产生的渠道,探讨影响跨国公司溢出效应大小的因素,这对于内资企业突破某些外资产业集群进入障碍或提升在产业网络中的层次无疑将具有重要的现实和理论意义。

二、理论假设

通过对国内外相关文献的回顾可知[详见姜瑾 (2006)[3],Crespo(2006)[4]以 及 吉 丹 俊(2011)[5]],在 FDI产业集群背景下研究溢出效应,需要考虑FDI产业集群中溢出效应产生渠道以及影响溢出效应大小的因素。

1.FDI集群中溢出效应产生渠道

(1)示范/模仿效应。Caves(1974)[6]和 Kokko(1994)[7]认为跨国公司的进入会对当地企业产生示范效应,对于当地企业自己研发一项新技术可能成本很高并且风险很大,而当地企业可以通过模仿、逆向工程等方法使用跨国公司在东道国成功使用的技术,当地企业还可以模仿使用跨国公司先进的管理经验,并且在集聚经济的背景下,企业在空间上的集聚能够促进促进知识外溢,特别是隐性知识的外溢;Jordaan(2005)认为通过示范/模仿产生的溢出效应在集群区域内将会更明显,对墨西哥行业统计数据的计量检验发现地理集中的行业FDI溢出效应更大一些;[8]朱华晟(2004)通过对浙江嘉善木业FDI产业集群的分析发现大规模外资的进入引发示范效应,本地企业加大创新力度。[9]因此我们提出如下假设:

H1a:在FDI产业集群中,通过示范/模仿渠道产生的溢出效应较明显。

(2)竞争效应。Caves(1974)认为跨国公司的进入会对当地企业产生竞争效应,促使当地企业减少X-非效率;[6]Kokko(1994)也认为跨国公司的进入会对当地企业产生竞争压力,迫使当地企业提高生产效率以及采用先进技术,然而另一方面,这种竞争效应也会产生挤出效应;[7]Chang&Xu(2008)认为在某个区域范围内,跨国公司和当地企业的竞争会产生挤出效应。跨国公司凭借自身在技术和管理上的优势,占有大量市场份额,减少了当地企业的市场份额,并将一些当地企业挤出市场。[10]此外,赵增耀(2008)认为在 FDI产业集群中,产业链大部分环节为外资企业所把持,当地企业要么很难进入,要么和跨国公司相比,实力悬殊,[1]在这种情况下,竞争效应产生的可能性不大。因此,我们提出如下假设:

H1b:在FDI产业集群中,通过竞争效应渠道产生的溢出效应不明显。

(3)人力资源流动效应。Kokko(1994)认为跨国公司对员工和管理人员进行培训,这些人力资源可能会流向当地企业,他们将从跨国公司学习到的管理和技术经验运用到当地企业,会提高当地企业的技术和管理水平。[7]集群知识外溢理论认为人力资源在集群内部的流动会促进知识的外溢,特别是隐性知识,因为隐性知识是以个人为载体的。然而在FDI产业集群中,跨国公司会支付相对当地企业较高的薪水,吸引优秀人才流向跨国公司,并且跨国公司相对人性化的管理制度以及良好的职业发展计划,使得优秀人才大都流向跨国公司而很难从跨国公司流向当地企业。许和连等人(2007)认为员工的工资报酬率是影响员工在不同企业间的转移因素,但是目前外资企业的工资报酬率普遍高于国内企业,使得外资企业员工很难向国内企业流动。[11]因此,我们提出如下假设:

H1c:在FDI产业集群中,通过人力资源流动效应渠道产生的溢出效应不明显。

(4)后向联系(backward linkages)。后向联系一般指跨国公司和当地供应商建立的采购供应关系,跨国公司进入当地市场后,出于节约成本和长期发展战略的考虑,逐渐会和当地供应商建立采购供应关系,为了提升当地企业的供应水平、质量以及成本,跨国公司会对当地供应商进行技术和管理帮助。此外,跨国公司和当地生产性服务企业建立的联系也会产生溢出效应,生产者服务企业是指专门为生产企业提供广告、物流、人力资源以及管理咨询等方面服务的企业,跨国公司会对当地生产者服务企业产生类似于上述对当地供应商产生的溢出效应。在此,我们将后向联系的概念扩展到跨国公司和当地生产者服务企业建立的联系。Javorcik(2004)认为溢出效应最有可能发生在行业间,即通过后向联系或前向联系产生溢出效 应。Javorcik(2004)[12],Block & Gertler(2003),Harrison & Robinson(2004),以及 Liu(2008)[13]针对不同国家的计量检验结果均发现了正的后向联系及前向联系溢出效应。任胜钢(2004)在针对苏州FDI产业集群的研究中发现集群内跨国公司与当地供应商的互动较明显,集群产生的后向溢出效应已初步体现。[14]此外,张晔,梅丽霞(2008)通过对昆山台资主导的自行车产业集群案例分析发现台资企业网络与本土供应商网络融合后,台资企业的技术溢出也沿着网络传递到本土企业。[15]因此,我们提出如下假设:

H1d:在FDI产业集群中,跨国公司通过和当地供应商以及生产性服务企业建立的后向联系产生的溢出效应较明显。

(5)前向联系(forward linkages)。在FDI产业集群中,跨国公司也有可能成为当地企业的供应商,跨国公司为当地企业提供技术含量高以及质量高的中间投入品;此外跨国公司会对下游当地企业提供有关使用这些中间投入品的技术指导和帮助,这样当地企业的技术水平会得到提升。吴波(2008)认为在FDI产业集群中会产生基于商业合作关系的溢出效应途径。[16]因此和后向联系一样,这种通过产品供销方式建立起的联系会促进知识向当地企业的转移。因此,我们提出如下假设:

H1e:在FDI产业集群中,跨国公司通过和当地下游企业建立的前向联系产生的溢出效应较明显。

2.影响溢出效应大小的因素

近期的一些研究显示产业集聚、技术差距以及跨国公司的性质都会影响溢出效应的产生。Jordaan(2005)的计量检验发现产业集聚引起的溢出效应相对较大;[8]而Chang& Xu(2008)对中国的计量检验发现在区域范围内,跨国公司对当地企业的影响更多是竞争挤出效应而非溢出效应;[10]Thompson(2002)运用对比研究的方法,对比分析了位于集群内外的香港服装企业对大陆企业的溢出效应,发现位于集群内的企业产生的溢出效应大些。[17]

技术差距也会影响溢出效应。对于技术差距,学术界目前主要持两种观点:一种观点认为跨国公司和当地企业技术差距越小,意味着当地企业吸收能力越强,溢出效应越大;而另一种观点认为技术差距越大,溢出效应产生的可能性越大①关于吸收能力影响FDI溢出效应产生的文献综述详见参考文献[5]。。

此外,FDI的性质也会对溢出效应产生影响。Buckley et al(2007)认为FDI来源地会影响溢出效应的产生。[18]同样,跨国公司在当地的经营时间以及经营方式也有可能影响溢出效应的产生,在当地经营时间长的跨国公司和当地企业的联系可能会更多些,产生的溢出效应可能会大些,外资网络有可能与当地企业网络逐渐融合,从而使得技术溢出的可能性增加[15];采取外商独资方式经营的跨国公司和国内企业联系可能会少些,产生的溢出效应可能小些。Javorcik等人(2008)认为合资企业和外商独资企业相比,产生的溢出效应会大些。[19]因此,我们提出如下假设:

H2:在FDI产业集群中,企业集聚程度,技术差距以及FDI性质会影响溢出效应的产生。

三、实证研究

1.研究设计

(1)问卷设计及选取依据。本文的数据采集运用了问卷调查的方式,调查对象主要为苏州地区FDI产业集群内的外商独资企业以及中外合资企业。因为近年来,随着苏州利用外资规模的不断扩大,形成了一些以电子信息产业为主的FDI主导型产业集群,这为我们的研究提供了很好的样本环境。

结合本文理论假设,笔者将问卷设计为两部分:一部分衡量可能会影响溢出效应大小的因素,包括FDI性质、企业聚集程度以及跨国公司和当地企业的技术差距等因素;另一部分衡量溢出效应产生渠道。

问卷共有25个问题(对于每个问题以下简称Q1~Q25),分两部分,对于每个问题的具体描述见表1和2:

Q17 贵公司目前逐渐倾向于使用本土后向联系内资企业为供应商Q18 贵公司对于本土内资企业为供应商会提供相应的技术培训Q19 贵公司对于本土内资企业为供应商会提供相应的管理培训Q20本土内资企业供应商在贵公司的帮助下会逐步提升其供应产品质量Q21 本土内资企业供应商在贵公司的帮助下会逐步提升其服务质量Q22 贵公司目前逐渐倾向于使用本土内资企业提供物流服务等生产经营服务Q23本土内资企业服务提供商在贵公司的帮助下会逐步提升其服务水平Q24 贵公司生产的产品部分供应本土前向联系内资企业Q25 本土内资企业使用贵公司供应的产品后技术水平会获得提升

(3)数据分析方法的确定。问卷回收后,运用SPSS 15.0软件进行数据分析,针对提出的两个假设,主要运用以下两种统计方法进行分析:

其一,对于H1的五个假设,主要做描述性统计分析,针对溢出效应五个渠道各题项得分的均值做对比分析以及相关分析,得出结论。

其二,对于假设H2,采用逐步分层回归分析。因变量为溢出效应各渠道,首先采用因子分析法,将因变量各指标各题项的指标值进行标准化处理而产生一个单一的因子值,然后将该值作为因变量进行回归分析;自变量选取FDI性质量表中的企业性质,企业员工规模,企业年销售额,以及企业来华投资时间;控制变量为行业中外资比例,行业企业集聚程度,内外资企业技术差距以及有关公司外资来源地和所属行业的虚拟变量。

2.研究结果分析及讨论

运用SPSS 15.0对FDI集群溢出效应量表作描述性统计分析以及Spearman相关性分析,结果如表3至表7所示,并采用逐步分层回归法分析FDI性质对溢出效应的影响,具体分析结果如下:

(1)示范/模仿效应

表3 示范/模仿效应

对于示范/模仿效应,通过题项Q11和Q12测度,Q11测度当地内资企业对于外资企业产品生产技术或流程的模仿程度,属于“硬技术”模仿能力;Q12测度当地内资企业对于外资企业管理制度和模式的模仿程度,属于“软技术”模仿能力;Q11和Q12的得分分别为3.2921和3.0787,接近一般水平,这和假设H1a相反,这可能与集群内部内外资企业差距较大有关(Q10-内外资企业差距得分=3.87),虽然技术差距大会增加内资企业学习外资企业先进技术的机会,但是差距过大会增加内资企业吸收并消化这些技术的难度,因此在这里示范/模仿效应不明显。

逐步分层回归分析结果显示,对于“硬技术”示范/模仿效应,外资企业规模越大,溢出效应越小,这可能是由于规模大的企业使用的技术较复杂,内资企业不易模仿;而企业集聚程度越大,“硬技术”示范/模仿效应越大,这和集群知识外溢理论是一致的;此外,欧洲企业对于内资企业的“硬技术”示范/模仿效应较大。对于“软技术”示范模仿效应,逐步分层回归结果显示,企业员工规模越大,“软技术”示范模仿效应越明显。

(2)竞争效应

表4 竞争效应

题项Q13测度在外资企业竞争压力下,行业内的当地内资企业会提高其生产效率的程度,平均得分3.66,接近同意的水平,这和假设H1b相反,这可能是由于被调查者只考虑到外资企业的进入带来的行业内竞争压力所引起的正溢出效应,而忽略了可能会造成的“挤出”效应。

我国“黑金子”石墨粉的粉碎技术一直比较落后,往往是将粗加工石墨粉出口到国外加工,再从国外进口使用,这样一来成本增加、利润降低。力普研制的石墨粉碎球化生产线破解了这一难题,吸引并成了日本、巴西客商以及国内石墨集产地的首选,深受国内外客商的青睐。

逐步分层回归分析结果显示,内外资企业技术差距越大,外资企业对内资企业的竞争溢出效应越小。因为技术差距越大,内外资实力悬殊,产生溢出效应的可能较小。

(3)人力资源流动效应

表5 人力资源流动效应

题项Q14测度了外资企业对其雇员的“培训效应”,均分为3.79,比较接近满意水平;而Q15和Q16分别测度了外资企业的技术人员和管理人员可能会流向当地内资企业的倾向,均分分别为3.06和2.98,接近一般水平,说明集群内,外资企业的雇员不大可能会流向内资企业,这和 Kokko(1994)的观点相反,支持了假设H1c。

(4)后向联系

表6 后向联系

题项Q17测度外资企业和当地内资企业供应商建立的产品供应后向联系程度,均分为3.75,说明外资企业和当地内资企业通过产品供应建立的后向联系较紧密;Q18和Q19测度外资企业对本土内资企业供应商在技术或管理上的培训程度,均分分别为3.16和3.11,接近一般水平;Q20和Q21测度内资企业供应商通过这种后向联系能提升产品供应或服务质量的程度,均分分别为3.60和3.66,接近同意水平。此外Q17和 Q20以及Q21的斯皮尔曼相关系数分别为0.42和0.30(置信度均为99%),呈低度正相关关系,说明这种产品供应建立的后向联系会正向促进本土内资企业产品供应和服务质量的提升,因此可认为这种后向联系会对本土内资企业产生溢出效应。Q22测度外资企业和当地内资企业通过生产性服务供应建立的后向联系程度,均分为3.64,说明这种后向联系程度较紧密;Q23测度本土生产性服务提供商通过这种后向联系能提升服务质量的程度,均分为3.66,接近满意水平。此外Q22和Q23的斯皮尔曼相关系数为0.43(置信度均为99%),说明这种通过生产性服务建立的后向联系会正向促进本土内资企业服务质量的提升。因此,通过以上分析,H1d结论得到了较强的支持。

对于后向联系影响因素的分层回归分析结果表明,合资企业、来华投资时间长的外资企业以及北美企业通过后向联系对内资企业的溢出效应大些。

(5)前向联系

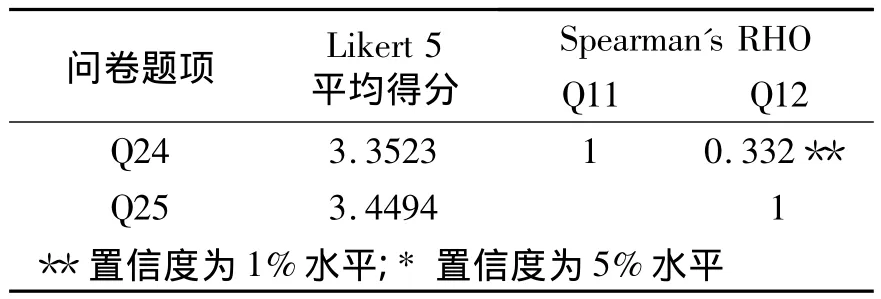

表7 前向联系

题项Q24测度外资企业和内资企业通过产品供应关系建立的前向联系,均分3.35,说明这种前向联系不是很明显;Q25测度外资企业的内资客户通过这种前向联系能提升技术水平的程度,均分为3.45,程度也不明显,然而Q24和Q25斯皮尔曼系数为0.33(置信度为99%),呈低度正相关关系,说明这种前向联系会正向促进当地内资企业技术水平的提升,因此结论H1e得到部分支持。

四、研究不足和展望

本文对FDI产业集群溢出效应渠道和影响因素进行了实证研究,但受制于笔者的学术水平和客观条件的限制,本文也存在着一些不足:

第一,本研究受制于人力、物力和时间等客观因素,进行问卷调查的样本统计数量有限,因此影响了实证结果的准确性,在今后的研究中,应增加样本数量,提高研究结果的准确性。另外,问卷的发放针对的是苏州地区FDI产业集群内不确定企业,今后的研究可以针对某个具体集群发放问卷,研究某个具体集群的溢出效应渠道及影响因素,提高研究结果的实际应用价值。

第二,本研究的量表对于溢出效应各渠道的衡量通过一些间接问题衡量,并且采用5分量表的形式,无法确保衡量的准确性。在今后的研究中,应提高溢出效应渠道衡量的准确性。

第三,本文研究集群溢出的视角是从外资企业的视角进行研究的,然而溢出效应的真正受益者是内资企业,从内资企业的视角研究结果可能会更准确些,因此,在今后的研究中,可以从集群内内资企业的视角研究溢出效应渠道及影响因素。

[1]赵增耀.国家自然基金项目(70773079)申请报告[R].苏州大学商学院,2008.

[2]于明超,刘志彪,江静.外来资本主导代工生产模式下当地企业升级困境与突破[J].中国工业经济,2006(11).

[3]姜瑾.国外 FDI行业间溢出效应实证研究综述[J].外国经济与管理,2006(7).

[4]Crespo N & Fontoura M P.Determinant Factors of FDI Spillovers-What Do We Really Know?[J].World Development,2006(3).

[5]吉丹俊.关于FDI溢出效应的文献综述[J].上海商学院学报,2011(4).

[6]Caves R E.Multinational Firms,Competition,and Productivity in Host-Country Markets[J].Economica,1974(162).

[7]Kokko A.Technology,Market Characteristics,and Spillovers[J].Journal of Development Economics,1994(2).

[8]Jordaan J A.Determinants of FDI-Induced Externalities[J].World Development,2005(12).

[9]朱华晟.基于FDI的产业集群发展模式与动力机制[J].中国工业经济,2004(3).

[10]Chang S J& Xu D.Spillovers and Competition among Foreign and Local Firms in China[J].Journal of Strategic Management,2008(5).

[11]许和连,等.外商直接投资的后向链接溢出效应[J].管理世界,2007(4).

[12]Javorcik B S.Does Foreign Direct Investment Increase the Productivity of Domestic Fimrs?[J].American Economic Review,2004(3).

[13]Liu Z.Foreign Direct Investment and Technology Spillovers:Theory and Evidence[J].Journal of Development Economics,2008(85).

[14]任胜钢.苏州产业集群与跨国公司互动关系的实证分析[J],中国软科学,2005(1).

[15]张晔,梅丽霞.网络嵌入、FDI主导型集群与本土企业发展——以苏州地区自行车集群为例[J].中国工业经济,2008(2).

[16]吴波.FDI知识溢出与本土集群企业成长——基于嘉善木业产业集群的实证研究[J],管理世界,2008(10).

[17]Thompson E R.Clustering of Foreign Direct Investment and Enhanced Technology Transfer[J].World Development,2002(5).

[18]Buckley P J,Wang C,Clegg J.The Impact of Foreign Ownership,Local Ownership and Industry Characteristics on Spillover Benefits from Foreign Direct Investment in China[J].International Business Review,2007(16).

[19]Javorcik B S & Spatareanu.To Share or Not to Share:Dose Local Participation Matter for Spillovers from Foreign Direct Investment?[J].Journal of Development Economics,2008(85).