江苏大学生手机阅读调查:现状、问题及对策——对南京七所高校的统计分析

2014-04-09陈晓敏胡琨琨

吴 翔 陈晓敏 胡琨琨

(南京晓庄学院新闻传播学院,江苏南京 210035)

随着新媒体智能时代的来临,手机阅读成为一种趋势上的主流阅读习惯。权威数据显示,2013年底,我国手机网民已超 5.27 亿,[1]其中18—25周岁的人群高达40%以上,几乎与大学生群体重合,因此,以大学生为主要调查对象,了解手机阅读,研究手机阅读,是一个很有现实价值的选择。

作为一种新型阅读,手机阅读便利、迅捷,但同样会带来隐患,尤其是对大学生的传统阅读习惯,将带来直接的、尖锐的问题。乐观者对此固然会说“好得很”,悲观者却担心带来“触屏时代的心智灾难”[2]。一个现实的问题是:学生上课阅读手机,不听课怎么办?学生课后看手机,不看书怎么办?大学课堂上老师在讲台上讲授,学生低头看手机,接受流行文学与图文快餐的影响,已成常态,长此以往,大学人文教育将面临“教学脱节,师生分隔;读非所学,学非所读”的困境。

这些乐观、担心固然各有其道理,但多来自主观直觉。通过调查来掌握具体情况,可以更具建设性。江苏是我国高等教育发达的地区,南京高校集中度尤其高,南京大学生的手机阅读情况,既有普遍性,又具有代表性。基于此,本文以南京七所本科院校的学生为对象,分析本地区大学生手机阅读的现状及问题。

一、关于本次调查的说明

1.关于调查本身

本调查属于江苏省大学生创新实践重点项目“大学生手机下载阅读:现状、问题及引导治理的创新实践研究”。该项目由南京晓庄学院新闻传播学院大学生集体申报。经调查小组成员多次讨论,最终完成调查问卷的设计,共设定32道问题,涉及大学生手机阅读的现状及习惯、阅读资源来源、大学生对手机阅读书籍内容的看法及期望等。

2.关于问卷发放及回收情况

本次调查以非211、985的普通高校为主,包括南京晓庄学院、南京审计学院、江苏第二师范学院、南京财经大学、南广学院等六家;选定重点高校一家南京大学,作为对比。

本次问卷按不同高校,基本采用平均投放,同时兼顾年龄、性别、年级等因素。投放时间为期一周。问卷收回后,小组成员合作将全部数据统计并整合至SPSS软件,再进行数据分析并作出调查报告。

经统计,调查小组共发放问卷1000份,回收938份问卷,去除不认真填写以及不进行手机阅读的共133份问卷,一共有805份问卷可以用作数据分析,有效回收率占85.8%。

此外,本次问卷的最后是关于大学生对本次问卷的满意度进行的调查。有70.2%的受访大学生满意本次问卷调查。由此可见,本次问卷调查是成功的。

二、南京大学生手机阅读习惯:近半大学生每天触屏超两小时

本调查有效百分比显示,南京共有85.8%的大学生使用手机阅读。因此,我们可以知道手机阅读已经成为多数大学生的阅读习惯。

1.近半大学生每天“读”手机超两小时,一成超五小时

根据大学生手机阅读的时长数据分析得出,30.1%大学生手机阅读在2—5小时,而手机阅读时长在5小时以上的大学生也大有人在,占12.8%。手机阅读一小时以下者占23.7%(见表1)。

表1 大学生手机阅读时长调查

我们发现,一天中,大学生将2—5小时或超过5小时的时间用于手机阅读,7—9小时为一般睡眠时长,2—3小时为大学生一般就餐时长,白天课余休息时间正常不少于2小时,一天还剩余5—7小时是大学生学习上课的时间。若果如此,学生用于上课的时间也不算短。但是关键是,大学生是否完全有效使用上课时间呢?

2.课堂手机阅读:很潮很普遍

大学生手机阅读,将极大挤压正常学习的时长。

通过对大学生手机阅读的时间点的数据分析得出,42.2%的大学生偶尔选择性在课堂内阅读;19.9%的大学生课内外阅读不分,但不影响教学;2.4%的大学生表示几乎不用手机阅读。仅35.5%的大学生能分清楚课内外,在闲暇时间阅读(见表2)。

表2 大学生手机阅读习惯调查

3.手机阅读明显呈取代纸质阅读、图书馆阅读之势

手机阅读的直接影响之一,就是大学生不同程度地疏离纸质书刊。

调查发现,手机阅读的便利,直接带来阅读时长的增加,占大学生人数的33.7%,其中阅读时间明显变长的占9.4%,接近一成,就是说,以前不读书或者少读书的学生通过手机也喜欢读书了。

手机阅读时间的增多,直接造成纸质阅读时间减少的占53.5%,超过一半人;当然,手机阅读习惯养成之后,造成阅读时间直接减少的也占24.3%,实际上也是纸质阅读造成的亏空。总体而言,手机阅读造成90%的大学生不同程度地疏远纸质阅读(见表3)。

因而,我们可以看出大学生在进行手机阅读后,传统纸质书阅读明显淡出大学生的阅读圈。大学生对于阅读的态度逐渐从研究性阅读向娱乐性阅读进行转变。该阅读态度的转变冲击着大学生对自身文化素养的培养。

表3 大学生手机阅读对纸质书刊阅读时间的影响调查

调查数据显示,手机阅读的流行,直接影响大学图书馆的传统地位。

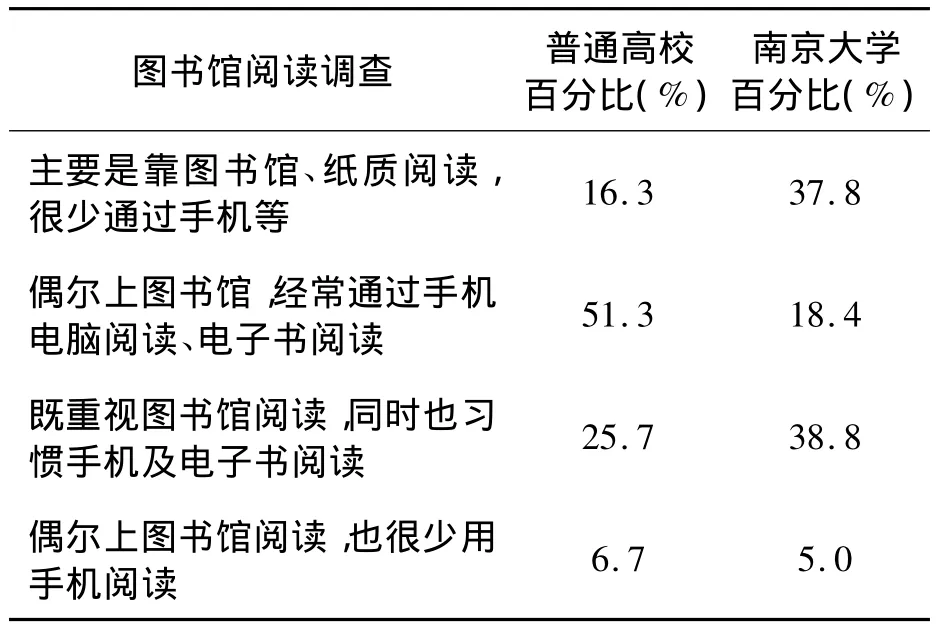

调查发现,超过一半的大学生不再重视图书馆阅读,而习惯手机等电子阅读。主要通过图书馆、纸质阅读进行阅读的大学生只占16.3%。在图书馆及手机阅读间取得平衡、良好互动的仅占25.7%(见表4)。

表4 手机阅读流行中的图书馆阅读调查

三、大学生手机阅读的内容取向:商业网站

关于大学生手机下载阅读的内容来源,调查显示,将近一半的大学生(45.8%)通过手机阅读客户端,即无线下载阅读;19.1%的大学生通过电脑下载,移至手机;7.0%的大学生通过朋友推荐,使用蓝牙传递阅读;4.6%的大学生每月定时订阅;23.5%的大学生通过微博+微信+QQ等社交自媒体,转载阅读。

1.手机阅读皆为商业库源,跟大学、教师无关

对于手机客户端软件,63.9%的大学生知情并使用。由此可见,手机阅读客户端处于不断扩展受众的状态。

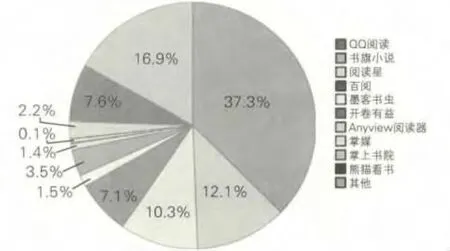

关于大学生常用手机阅读客户端软件调查显示,QQ阅读占37.3%,独占鳌头;另外,有12.0%的大学生使用书旗小说,10.3%的大学生使用阅读星。此外,7.1%的大学生使用百阅,7.6%的大学生使用熊猫看书等。同时有16.9%的大学生使用问卷提供数据以外的客户端(在回收问卷的同时,调查小组对这16.9%的大学生进行口述调查,调查结果显示其中85%以上的大学生使用爱读掌阅)(见图1)。

关于大学生手机阅读下载的小说网站调查显示,起点中文网、小说阅读网、晋江原创网、红袖添香以及潇湘书院五家网站最受欢迎。

图1 大学生手机客户端使用情况

由此可见,大学生常用的手机下载读物来源主要来自手机阅读客户端、电脑下载(以阅读网站为主)及社交自媒体等,几乎都是纯商业化来源,跟学校、教师、图书馆等常态公共教育机构、专业教育资源无关。这反映出大学对学生的影响出现社会化的取代,或说大学教育对学生的维系和影响减少。

2.大学生手机阅读内容特征:偏人文,重流行,远经典

(1)即时浏览为主,经典阅读、深度阅读不足

根据数据可知,大学生比较倾向于即时新闻以及人文社科读物的手机阅读,分别占据43.6%、32.8%;与专业知识相关的阅读占9.1%;令人担忧的是,手机阅读中流行文学占8.7%,而通过手机阅读经典文学的仅占0.7%(见图2)。

图2 大学生手机阅读内容饼状图

事实上,即使是仅有的专业阅读、经典阅读,通过手机阅读依然采用的是一种浏览阅读、印象式阅读,诚如某研究者所言,一种“浅阅读”。[2]

(2)手机阅读动机:主流是休闲阅读

通过对大学生进行手机阅读的原因分析数据可知,57.1%的大学生认为手机阅读能够填充闲暇并且便捷随意,19.4%的大学生认为其可以增长知识并提高自我,4.1%的大学生认为手机阅读具有提高时效的功能,14.3%的大学生认为手机阅读可以转换心情(见图3)。

图3 大学生手机阅读的原因饼状图

四、重点大学的手机阅读调查,作为与非重点大学的对比

重点大学,我们选择了南京大学作为代表性的调查对象。

1.南京大学手机阅读率稍低一点

数据显示,南京大学大学生虽然手机阅读倾向同样明显,但每天进行1小时以内的手机阅读共34人,占34.7%,一天5小时以上手机“阅读控”仅有6.1%;而其他六所普通院校大学生相关情况分别为 23.7%、12.8%。

2.对手机内容更“挑剔”一点

数据显示,关于手机内容的挑剔性阅读习惯,南京大学学生100人中有58人,占59.2%;六所院校大学生相关比例为42.2%。

3.南京大学图书馆的“阅读”地位,高于其他高校

南京大学37.8%的大学生主要通过图书馆进行纸质书刊的阅读,很少使用手机、电脑等电子阅读,普通高校为16.3%;而主要通过手机阅读,偶尔去图书馆者,后者占51.3%,南大为18.4%(见表4)。

4.大学阅读传统,可能是大学生手机阅读习惯差异之根源

以上数据对比表明,重点高校与普通高校,在手机阅读习惯上有明显分野。我们可以判断两点:第一,在大学生手机阅读的自控上,重点高校大学生能保持更多的理性;第二,有关手机阅读与以图书馆为代表的纸质阅读上,普通高校冲突更加明显,而重点高校兼容性更强一点。

其中的成因,可能是因为南京大学作为名校具有较持久的阅读传统,大学群体文化中对于图书馆阅读所代表的专业阅读、深度阅读、研究型阅读、经典阅读,有着更多的共识,甚至形成了一定的群体文化强制。

而普通高校因为这种阅读传统和群体文化本身的缺乏,容易受到手机阅读所代表的轻松阅读、流行阅读、感性阅读、浏览式阅读的影响。

五、大学生关于手机阅读的基本诉求调查:公益库源,打破“商业”垄断

1.一边是“手机控”,一边是不懂手机

根据数据我们可以发现,10.9%的大学生表示很了解手机阅读,54.0%的大学生表示了解手机阅读。

大部分大学生手机阅读者认为,在一定程度上,只要不痴迷于手机阅读,分清楚媚俗与经典书籍的区别,并且做到学习与用手机阅读娱乐两清,其实是可以在正确的态度下使手机阅读与学习相互补。根据数据得知,87.2%的大学生认为手机阅读有利有弊,在于自己。

2.手机阅读为何“潮”:经济、便捷、高效

首先,由大学生对于手机阅读带来的好处的调查分析得出,“认为手机阅读能使大学生足不出户搜集书籍,省去大量去图书馆路上的时间”和“能够用点滴时间阅读并提高经济效益”,这两种调查结果分别占原图的53.1%和29.6%,足以显示手机阅读显示的高效性、便利性,在一定程度上大大增加了效率,并且使书籍范围变得更加广泛,获取速度更快;认为手机阅读能省钱,减轻买书的经济负担的大学生占12.2%,不难看出手机阅读的经济实惠性,大大增加了书籍传播的范围。由此可见,便捷高效与经济实惠是大学生手机阅读成为时尚的主要原因(见表5)。

表5 关于手机阅读益处调查

3.大学生对手机阅读内容“不满”:信息娱乐化

有关大学生对手机阅读书库内容的态度,调查分析中我们得知,34.8%的大学生对于手机阅读书库内容单一并多数是流行文学表示不满意,23.0%的大学生认为书库内容低俗性质愈发明显,只有26.1%的大学生对于书库内容较为满意,16.1%的大学生表示无所谓。

关于大学生对于手机阅读带来的坏处的调查分析得出,“信息太过娱乐化,专业信息引导不够”及“课堂阅读,随时分心,学习专注度降低”,这两种调查结果分别为48.0%及19.4%,表明手机阅读对大学生学习专业课程有着严重不良影响;12.2%的大学生认为手机阅读取代了必要的纸质阅读、深度阅读,使得浏览成为主要阅读方式;11.2%的大学生认为手机阅读信息粗制滥造,阅读价值低;9.2%的大学生认为手机阅读来源皆为商业数据库,强调流行书刊,忽视经典书籍,造成误导(见表6)。

表6 手机阅读坏处调查

综合上述分析,我们发现,手机在信息和传播方面,内容偏媚俗化,不能正确引导大众进行文化深入,经典阅读书籍被大部分媚俗书籍遮盖,在一定程度上分散了阅读者精力,也不利于传承博大精深的中华文化,不利于国民文化素质的提高。

4.并不认可“纸质书”会被取代

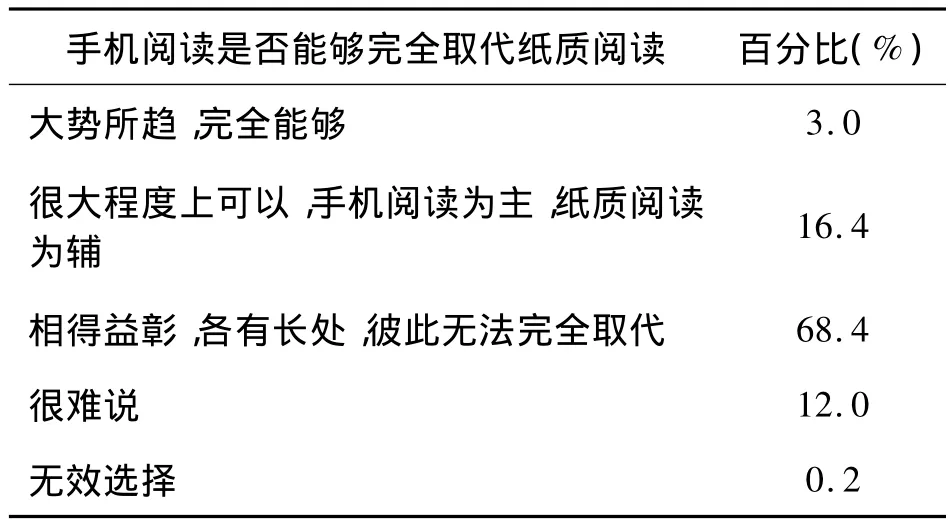

关于手机阅读能否完全取代纸质阅读调查,我们不难发现,68.4%的大学生认为两者相得益彰,各有所长,彼此无法完全取代。16.4%的大学生认为就未来发展趋势而言,有可能手机阅读为主,纸质阅读为辅(见表7)。众所周知,手机阅读以其便捷性与经济实惠取胜于纸质阅读,但是纸质书籍相较手机书籍更具收藏价值,能使读者避免快捷和肤浅阅读,事物存在必有其可取性,两者之间是科技与传统的较量,在这一场较量中,各有利弊,相得益彰,彼此是无法取代的。

表7 手机阅读是否能够完全取代纸质阅读

5.多数大学生的诉求:期待公益库源

通过对大学图书馆该不该自主开发自己的手机阅读电子库源的数据分析,49.7%的大学生认为全国高校都应该有总体一致的基本大学生经典阅读库源,大学应各自开发特色库源;32.2%的大学生认为每所高校都应该开发自己的库源;仅有18.0%的大学生认为大学图书馆不应该自主开发手机阅读电子库源。综上所述,大学生赞成各大高校图书馆开设涵盖基本大学经典阅读库源的特色手机阅读。

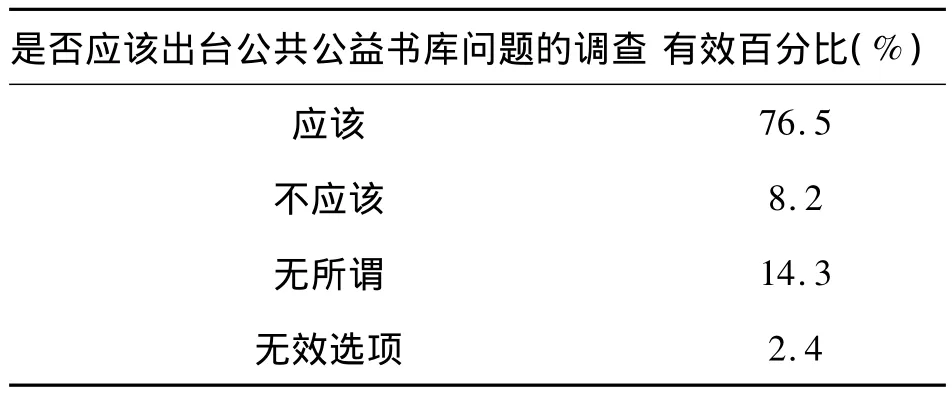

多数大学生认为手机阅读的电子书库应该由国家公共部门出台公益书库。由国家公共部门出台公益手机阅读的电子书库会是一项阅读的传统与科技的结合,其内容会因为国家监管,减少大部分的媚俗文化,多出经典书籍,增加国民的阅读量,提高国民文化素质,有利于建设中国和谐社会。公益性质的书库会因为商业化的因素减少,减少商业谋利,文化层次将会上升(见表8)。

表8 是否应该出台公共公益书库问题的调查

结语:期待大学重建阅读本位

事实上,纸质阅读、经典阅读、专业阅读、深度阅读,是大学人文教育甚至是大学教育的总前提和基础。皮之不存,毛将焉附?手机阅读带来的电子阅读、流行阅读、感性阅读、浏览式阅读,固然有其优势和便利,但确实对大学传统阅读造成颠覆性的影响,这一点无论是名校,还是普通院校,概莫能外。

作家王蒙曾经这样理解网络时代的“信息的异化”现象:

我们既无法抑制“数量×速度”的狂欢,又不能挽救精神果实、质地品位的颓势,无法使严谨文化人的憔悴与寂寞,发育成传播明星式的丰腴红火,无法使浅薄雕虫小技的得意洋洋提升为殚精竭虑的深度思考,无法让烧钱式、起哄式的炒作进化为对于人类精神生活的求索与在精神阶梯上的攀登。但是我们仍然可以知其不可而为之,仍然可以在高等院校,在科研机构,在有头脑、有见识、有良心的知识界中坚持怀着对真理的追求与献身精神的,以勤为径、以苦作舟的学理研究与艺术创作。[3]

事实上,纸质阅读、经典阅读、专业阅读、深度阅读,是大学人文教育,甚至是大学教育的总前提和基础。皮之不存,毛将焉附?手机阅读带来的电子阅读、流行阅读、感性阅读、浏览式阅读,固然有其优势和便利,但确实对大学传统阅读造成颠覆性的影响,这一点无论是名校,还是普通院校,概莫能外。因此,重树大学“阅读本体”地位,引导大学生培养良好的手机阅读习惯,为专业学习服务,是一个必然选择。

有鉴于此,本项目组建议对策如下:

1.政府、教育部门应积极介入,建立优质公益电子书库,争取话语权

根据调查,即使是“手机控”大学生,大多数人(76.5%)不满意手机内容。建议教育部门干预,引导为主,监管为辅,在一定程度上以政策性的鼓励,来发展优秀的手机阅读库源,引导开发优质的阅读文化,将大众喜闻乐见的文化与经典文化相辅相成,让优质更优质,造福于大众。

表9 关于公益电子书库支持度之调查

2.建议现代大学移动图书馆,建构“二级”公益电子书库

根据数据显示,接近半数的大学生认为全国高校都应该开发、共享总体一致的大学生经典阅读库源。同时,大学图书馆可各自开发特色库源。大学手机电子书库的建立,既能过滤市场上过于商业性质的电子书籍,又能确保大学生在精选书籍的熏陶下,提高文化素质,有利于建设和谐大学氛围。

3.大学应开设“阅读课”,积极引导经典阅读与电子阅读

大学阅读,本是大学教育不言自明的教育,是课程的课程,是不教之教。在传统环境中,大学围墙自然隔断了社会的喧嚣和影响,大学生阅读一般会接受教师的引导,顺应群体习惯,走向图书馆,程度不同地走向经典阅读、专业阅读。但在新媒体时代,这种相对封闭的大学文化被打破,手机网络新媒体的便利,直接带来社会的趣味、习惯对大学生阅读的影响。而这种影响力,比任何老师和图书馆都更为强势。

所以,关于大学阅读的不言之教,应该走向有言之教,主动教化,引导大学生在手机阅读和专业阅读、流行阅读与深度阅读之间,建立新的平衡和融合。大学,尤其是传统阅读文化稍浅薄的普通高校,应该更加积极地强化“阅读”本体,而不是消极地将大学生留给市场网络投机商。当前,大学教育最明智的出路,是顺应手机阅读趋势,具体有三:一是引导关于手机内容评价、辨析、选择,积极推荐优质公益的手机书库资源,培养手机阅读的理性精神,夺回阅读的话语权、解释权;二是明智引导手机阅读的专业学习,督促学生进行专业经典阅读,利用手机群体性强、更新快、便于讨论的特点,服务于专业学习;三是推动手机新媒体阅读与大学教育的融合,建构新媒体时代成熟的大学新阅读文化。

[1]参见中国互联网协会.中国互联网发展报告(2014精华版)[OL].http://www.isc.org.cn/wzgg/listinfo-29518.html

[2]董一凡.大学生的“浅阅读”现状与高校图书馆的导读工作[D].福州:福建师范大学,2011.

[3]王蒙.触屏时代的心智灾难[J].读书,2013(10).