颈椎后伸位下三种不同扳动时间拔伸旋转手法治疗神经根型颈椎病的疗效对比研究

2014-04-08邬黎平黄远翘陈永源陈曦莫华贵

邬黎平 ,黄远翘 ,陈永源 ,陈曦 ,莫华贵

(1.中山大学附属江门医院骨科;2.广东省江门市第一职业中学,广东 江门 529030)

尽管当前各类推拿手法治疗神经根型颈椎病取得了一定的疗效[1-5],但是其在临床上也时常造成一些伤害[6-7]。曾有学者通过在体力学研究发现颈椎旋转手法的扳动时间为114.33±16.98ms[8],我们前期曾从髓核内压力变化的角度进行研究,发现在实施颈椎拔伸旋转手法时扳动时间为0.16秒比0.06秒和0.11秒更安全[9],而且在一定范围内,扳动时间越长其髓核内压力越低,安全性越高[10]。同时我们前期研究曾发现颈椎手法施行时20°范围内后伸位的临床疗效优于前屈和中立位[11],本研究试图探讨后伸20°体位下0.06秒、0.11秒、0.16秒 3种不同扳动时间的拔伸旋转手法治疗神经根型颈椎病的临床疗效。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本组共180例,均为2012-03-2013-03因神经根型颈椎病在广东省江门市中心医院门诊治疗患者。诊断标准根据国家《中医病证诊断疗效标准》[12]中神经根型颈椎病有关标准拟定。按随机数字表法随机分成3组。3组性别经K Independent Samples test,年龄、病程经LSD法单因素方差分析统计学处理,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入及排除标准

1.2.1 纳入标准 (1)年龄 25~65岁;(2)颈、肩、臂疼痛/麻木,向上肢或枕部放射;(3)颈部活动时症状加重;(4)颈椎旁压痛;(5)肩及上肢感觉障碍、肌力下降;(6)压顶试验或臂丛神经牵拉试验阳性;(7)影像学检查异常。确诊为神经根型颈椎病者为纳入标准。

1.2.2 排除标准 (1)凡非神经根型颈椎病、颈椎骨折/脱位、合并心、脑血管、肝、肾及造血系统严重疾病、精神病患者;(2)颈椎骨质疏松及颈椎肿瘤患者均排除出本观察。

表1 3组患者一般情况及病程比较

1.2 治疗方法

所有患者均由同一推拿师进行拔伸旋转手法治疗[13,14]。患者采用坐位,颈部自然放松于后伸20°位。推拿师先采用按法、揉法、滚法等手法放松颈部软组织l5 min;推拿师一手拇指抵住患者颈椎棘突,其余四指扶持住患者颈部;另一手前臂掌面紧贴患者下颌体,掌心抱住患者后枕部,将抱头的手向上牵拉患者颈椎1 min;推拿师缓慢向一侧旋转患者头颈部约25°;嘱患者进一步放松肌肉后,推拿师在另一手的配合下,推顶棘突的拇指突然发力推向旋转侧约15°后快速返回颈椎中立位。此过程即为扳动阶段。0.06秒,0.11秒,0.16秒 3组手法操作时扳动时间依次为0.06秒,0.11秒,0.16秒。采用加速度传感器和三维加速度测量仪测量推拿师的扳动时间[8]。扳动过程中一般可听到一声或多声咔哒声响;(5)应用提、拿等手法再次将颈肩部肌肉放松3 min。1次/d,约20 min/次,持续2周。所有患者在治疗前,治疗后当天由经过专门培训的医务人员进行评分。

1.3 疗效评定 参考1993年《第二届全国颈椎病专题座谈会纪要》[15],《颈椎病疗效评定的研讨》[16]和相关文献[17],将主、客观指标列为观测项目,并引入日常生活、工作、心理及社会适应指标,对所有项目采用量表法评估。主观指标共计30分,其中颈肩肢痛16分,上肢麻木4分,颈项僵硬2分,日常生活及工作4分,心理及社会适应4分;客观体征共计20分,包括前屈、后伸、旋转、侧面各2分,压顶试验、臂丛神经牵拉试验、椎旁压痛试验、上肢肌力、上肢感觉各2分,舌象、脉象2分。积分满分为50分,得分越高说明其疾病严重程度越低。统计3组治疗前后主、客观指标总积分,并进行手法治疗安全性监测。根据1993年《第二届全国颈椎病专题座谈会纪要》[15]和《颈椎病疗效评定的研讨》[16]拟定疗效评定标准。改善率=(治疗后积分-治疗前积分)/(满分-治疗前积分)×100%;基本痊愈:改善率≥90%;显效:改善率75%~90%;有效:改善率30%~75%;无效:改善率<30%。以颈部残障指数量表(neck disability index,NDI)评分[18]为标准对3组患者治疗前后的NDI指数进行评价。

1.4 统计学方法

采用SPSS 16.0统计软件进行统计分析,计量资料以(±s)表示。3组间疗效比较采用k独立样本非参数检验,3组间治疗后总积分、主观感觉、客观体征、NDI评分比较采用SNK法方差分析,P<0.05为有显著性差异。

2 结果

表2 3组临床疗效比较例(%)

表3 3组治疗前后总积分、主观感觉和客观体征积分比较(±s)

表3 3组治疗前后总积分、主观感觉和客观体征积分比较(±s)

注:经SNK法方差分析,三组总积分比较F=14.891,P=0.000;主观感觉比较F=7.686,P=0.005;客观体征比较F=9.795,P=0.001。

?

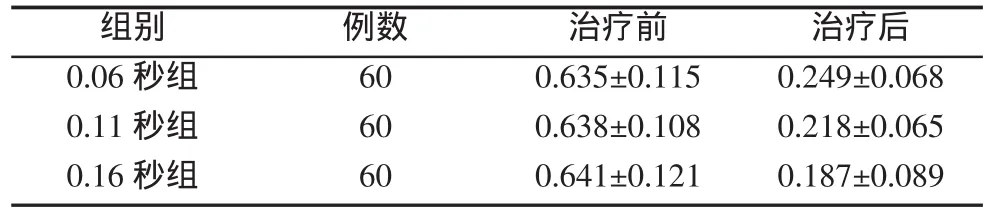

表4 治疗前后3组NDI评分情况比较(±s)

表4 治疗前后3组NDI评分情况比较(±s)

注:经SNK法方差分析,三组治疗后NDI评分比较F=15.013,P=0.000;

?

3 讨论

临床上,手法操作的成功率以及治疗效果与手法时患者的体位,施行时间密切相关。手法作用时患者合理的位置、角度和被动运动的幅度,恰当的施行时间,可以降低手法操作阻力,提高手法的安全性,准确性和疗效。当前国内对颈椎推拿手法的施行时间研究不多,而对颈椎拔伸旋转手法施行过程中扳动动作所需要的时间研究更少。朱立国等2007年[8]运用生物力学实验方法测量发现旋转手法的扳动时间约为 114.33±16.98 ms。Kawchuk[19,20]等观察到,颈椎按脊疗法时,作用于颈椎的平均力为117N,力的平均持续时间(始→终)为101.71 ms。

本研究结果证实,施行颈椎旋转拔伸手法治疗神经根型颈椎病时,在限定患者体位处于颈椎后伸20°条件下,当手法扳动时间为0.16秒时,不但其总体临床疗效优于0.11秒和0.06秒,而且颈部残障指数评分低于0.06秒和0.11秒。

手法操作过程中扳动时间较长一般其手法施行的速度较慢,频率较低。手法刺激强度与压力、速度之积成正比。手法操作时压力小、速度慢,则刺激弱,但有时达不到治疗的要求;手法操作时压力大、速度快,则刺激强,但有时会引起局部损伤;压力小、速度快,则刺激相对减弱,一般应用于较表浅的病变;压力大、速度慢,刺激也相对减弱,但宜作用于较深层病变[21,22]。表面抚摩可快可慢,但深度按摩不宜过快[23]。故而,降低手法的频率可以达到深度按摩的效果[24]。对颈椎病的推拿手法,特别是旋转手法治疗时要求渗透到颈椎深部组织以提高临床疗效,因此,扳动时间稍长的低频手法较短暂的高频手法更为适宜,而且从另一个角度讲,扳动时间稍长的手法还可避免引起颈椎的损伤。

具体扳动动作的实施过程作为拔伸旋转手法的重要步骤和主要治疗阶段,对整个拔伸旋转手法的临床疗效和安全性有着十分重要的作用。由扳动时间的适当延长而改进的具体扳动动作取得更好的临床疗效,这促进了颈椎旋转拔伸手法的进一步完善和提高。因此,在施行颈椎旋转拔伸手法治疗神经根型颈椎病,颈椎后伸20°时,手法扳动时间为0.16秒的临床疗效优于0.11秒和0.06秒。值得临床进一步研究和应用。

[1] 周官明.颈椎牵引与推拿配合治疗神经根型颈椎病疗效观察[J].颈腰痛杂志,2013,34(1):86-87.

[2] 王殿民.推拿加电频电疗治疗神经根型颈椎病40例[J].颈腰痛杂志,2009,30(6):567.

[3] 杜国君,周俊,刘红,等.综合康复疗法治疗颈椎病致颈源性头痛的临床观察[J]. 颈腰痛杂志,2013,34(4):347-349.

[4] 叶锐彬,罗小兵.牵引、按摩治疗神经根型颈椎病的临床研究[J].颈腰痛杂志,2005,26(2):113-115.

[5] 陈陆陆.推拿整脊、中药治疗神经根型颈椎病50例[J].颈腰痛杂志,2007,28(2):163

[6] Melani P,Jagbandhansingh.Most common causes of chiropractic malpractice law suits[J].JManipulative Physiol Ther,1997,20(1):60.

[7] Dabbs V,Lauretti WJ.A risk assessment of cervical manipulation vs NSAIDs for the treatment of neck pain[J].J Manipulative Physiol Ther,1995,18(8):530-535.

[8] 朱立国,冯敏山,毕方杉.等颈椎旋转(提)手法的在体力学测量[J].中国康复医学杂志,2007,22(8):673-676.

[9] 李字明,邬黎平,翁凤泉,等.颈椎不同体位下拔伸旋转手法对椎间盘髓核内压力的影响[J].广州中医药大学学报,2009,26(5):433-437.

[10] Li-Ping Wu,Yuan-Qiao Huang,Wei-Hua Zhou,et al.,Influence of cervical spine position,turning time,and cervical segment on cadaver intradiscal pressure during cervical spinal manipulative therapy[J].J Manipulative Physiol Ther,2012,35(6):428-436.

[11] 邬黎平,陈永源,黄远翘,等.不同体位下颈椎拔伸旋转手法治疗神经根型颈椎病的疗效对比研究[J].中国康复医学杂志,2014,29(1):47-50.

[12] ZY/T001.1~001.中医病证诊断疗效标准[S].1994.9-94.

[13] Li YK,Zhu QA,Zhong SZ.The effect of cervical traction combined with rotatory manipulation on cervical nucleus pulposus pressures[J].J Manipulative Physiol Ther,1998,21(2):97-100.

[14] 李义凯,王福根,赵卫东,等.定点引伸手法对颈椎髓核内压力的影响[J]. 中国康复医学杂志,1999,14(1):7-9.

[15] 孙宇,陈琪福.第二届颈椎病专题座谈会纪要[J].中华外科杂志,1993,31(8):472-476.

[16]姜宏,施杞.颈椎病疗效评定的研讨[J].中国中医骨伤科杂志,1996,4(4):47-50.

[17] 邬黎平,薛忠林,梁伯进,等.中西医结合治疗神经根型颈椎病60 例疗效观察[J]. 新中医,2006,38(4):60-61.

[18] Vernon,H.Mior,S.The Neck Disabiltity Index,a study of reliability and validity[J].J Manipulative Physiol Ther,1991,14(7):409-415.

[19] Kawchuk Herzog W.Biomechanical characterization of five novel methods of cervical spine manipulation[J].J Manipulative Physiol Ther,1993,16(9):570.

[20] Kawchuk,Herzog W,Hasler EM.Forces generated during spinal manipulative therapy of the cervical spine:A pilot study[J].J Manipulative Physiol Ther,1992,15(5):275.

[21] 孙武权,严隽陶.推拿手法频率的理论探讨与实验研究[J].按摩与导引,2002,18(5):2-5.

[22] 查和萍,熊艳红.推拿手法频率的生物力学效应[J].中国临床康复,2004,8(32):7276.

[23] 郑怀贤.伤科按摩术[M].第1版,成都:四川人民出版社,1964.31-60.

[24] 丁季峰.推拿大成[M].第1版,郑州:河南科学技术出版社,1994.269-280.