不同时机聚驱剩余油分布规律研究

2014-04-03于群

于 群

(中国石化胜利油田地质科学研究院,山东东营 257061)

聚合物驱能够在水驱后进一步降低剩余油的饱和度,提高采收率[1-5]。对聚驱后剩余油分布的研究工作通常是针对陆上油田开发模式[6-12]。近年来,海上油田开发技术得到长足的发展,由于恶劣的工作环境和生产设备使用寿命的限制,必须在有限的时间内使原油产量最大化,注聚时机对原油采收率的影响逐渐得到重视[13-18]。

与水驱相比,聚驱后剩余油的分布更为分散。聚驱后剩余油平面上分布于更靠近边角部位、低渗透率部位以及注采井间压力平衡区域;纵向上分布于正韵律厚油层上部区域。笔者对不同时机聚驱的特征以及聚驱后剩余油的分布规律进行了深入研究,为聚驱后进一步提高采收率做好准备工作。

1 实验方法

1.1 试剂及仪器

疏水缔合聚合物,相对分子质量944×104,水解度34%;模拟油,黏度为70 mPa·s (60 ℃,剪切速率7.34 s-1);模拟水,矿化度为8 460 mg/L。

岩心驱替装置;填砂管;压力表;搅拌器;奥林巴斯显微镜,日本;微量泵,量程为0.001~1 mL/min;微观仿真模型,有效工作区20 mm×20 mm;中间容器。

1.2 岩心驱替

筛选一定目数的石英砂,压制填砂管岩心,饱和模拟水,测量岩心渗透率。在地层温度下抽真空,饱和模拟原油,静置老化12 h。以0.3 mL/min的速度水驱至出口端含水率达到预期值,记录驱替过程中的压力、出液量和出水量。注入一定体积浓度为1 200 mg/L的聚合物溶液,再进行后续水驱至出口端含水率达到98%。计算各驱替阶段的采出程度,绘制剩余油饱和度-离岩心注入端距离关系图。

1.3 微观可视化

将微观可视化模型放置于干燥皿中,24 h后称量模型质量。将模型抽真空饱和模拟水,称质量并根据模拟水密度计算实验温度下的孔隙体积。早期注聚条件下,模型饱和模拟原油后直接注入0.3 PV浓度为1 200 mg/L聚合物溶液,再进行后续水驱至10.0 PV;后期注聚条件下,模型饱和模拟原油后先注入1.0 PV水,并保证注入水前缘已经突破,再注入0.3 PV浓度为1 200 mg/L的聚合物溶液,最后进行后续水驱至10.0 PV。记录微观驱替实验过程,观察聚驱后残余油的分布状态。

2 结果与分析

2.1 岩心驱替实验

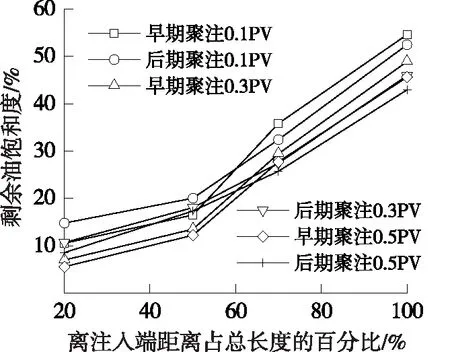

通过驱替实验研究早期和后期2种注聚时机条件下,聚驱后剩余油饱和度随离注入端距离变化的规律,结果见图1。早期注聚与后期注聚2种方式下,剩余油饱和度随距离整体变化规律基本一致,即随着离注入端距离的增加,剩余油饱和度增加且增速逐渐提高。从图1还可以看出,早期聚驱时岩心前半段剩余油饱和度及其增速低于后期聚驱时,但岩心中部剩余油饱和度的增速明显高于后期聚驱时,这说明不同时机注入的聚合物溶液在岩心中作用的位置不同,早期注聚时主要作用于岩心前半段,后期注聚时主要作用于后半段。

在2种注聚方式下,岩心前半段剩余油饱和度的差幅大于后半段,早期注聚更有助于总采收率的提高。

图1 注聚后剩余油饱和度随距离的变化

2.2 微观可视化实验

2.2.1早期注聚

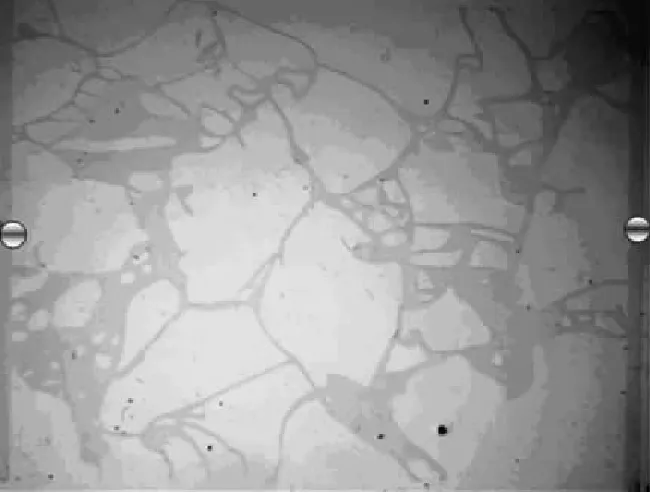

早期注聚时的微观驱替过程见图2~图5。聚合物溶液进入注入端附近多数孔道(大孔道和小孔道),并均匀向四周推进;后续水驱时注水进入聚合物占据的孔喉,并推动聚合物前进。

图2 饱和模拟油状态

图3 聚合物驱状态

图4 后续水驱状态(注水1.0PV)

图5 后续水驱状态(注水10.0PV)

2.2.2后期注聚

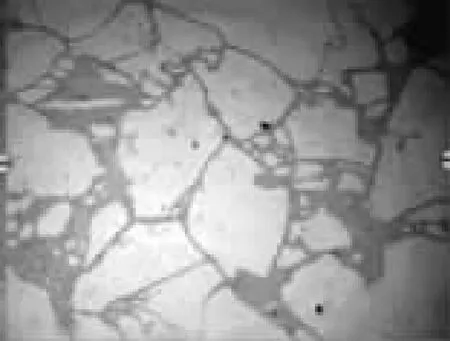

后期注聚时的微观驱替过程见图6~图9。水驱阶段注入水优先进入小毛细孔道,大量剩余油被圈闭在大孔道中,当注入水到达产出端后优势通道形成;聚驱过程中大部分聚合物进入水驱优势通道;后续水驱中,大部分注入水继续进入优势通道,造成非优势通道剩余油滞留。

从实验结果可知,亲水模型中毛管力属于驱油动力,孔径越小毛管力越大,水在小孔道内的推进速度高于大孔道。当小孔道内的水到达大孔道和小孔道交汇处时,一方面注入压力能够通过小孔道传播到汇合处,降低大孔道两端的驱替压差;另一方面汇合处大孔道口的油水界面产生附加毛管力,提高了大孔道出口的压力,降低了其两端压差,导致残余油滞留其中。

图7 水驱状态

图8 聚合物驱状态

图9 后续水驱状态

综合岩心驱替实验和微观可视化实验结果,可分析不同时机注聚的驱替机理。由于聚合物分子团回旋半径比水分子半径大得多,同时由于聚合物分子间的相互缠结作用,以及聚合物分子与毛细管壁的吸附作用,其流动阻力增加。早期注聚时,聚合物溶液在小孔道中流动阻力较大,抑制毛管力作用,实现均匀进入大小孔道,迫使后续注入水平稳推进,减缓优势通道的形成速度,有效降低注入端附近剩余油饱和度。但在滞留吸附和剪切作用下,聚合物的渗流阻力不断降低,最终失去控制流度作用,导致岩心中后段剩余油饱和度较高。

后期注聚过程中,大部分聚合物进入水驱优势通道,导致进入注入端附近非优势通道的聚合物量不足,注入端附近驱油效果不明显;另一方面,大部分聚合物进入少数优势通道,与多孔介质接触面积较小,降低了滞留吸附损耗,使更多有效成分深入多孔介质,在较深部位起到控制流度作用。因此后期注聚时近注入端附近驱油效果不如早期注聚,近采出端区域的驱油效果优于早期注聚。但是由于后期注聚过程中仍然存在聚合物损耗,岩心后半段采收率提高幅度小于早期注聚时岩心前半段采收率的提高幅度。

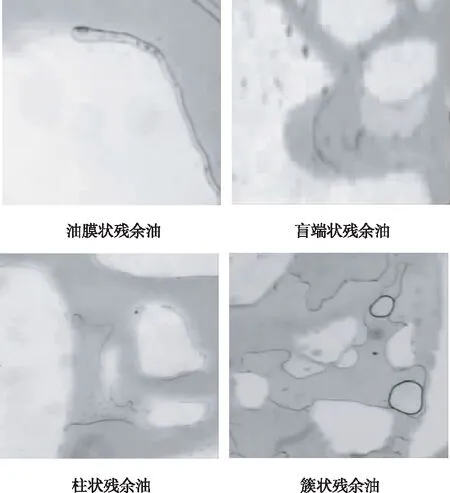

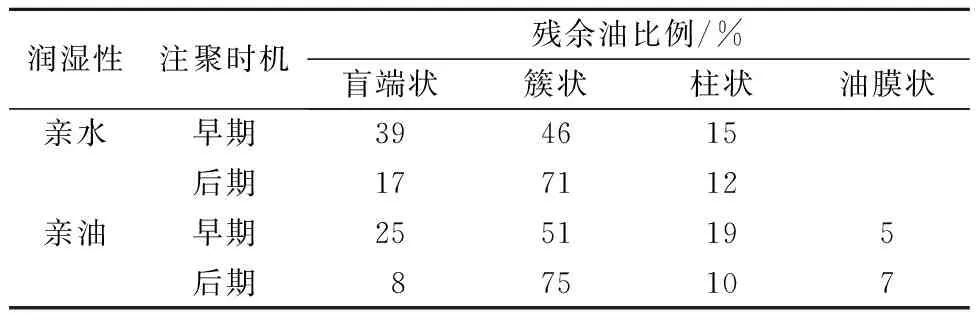

2.3 聚驱后残余油微观状态

聚驱后残余油的分布更为分散,平均个体残余油体积更小,其主要类型有油膜状、柱状、盲端状、簇状等残余油,各类残余油的微观状态见图10,各类残余油所占比例见表1。早期聚驱后残余油以簇状和盲端状为主,其中簇状残余油比例更高,且簇状残余油分布零散,单个体积较小;后期聚驱后簇状残余油比例明显高于其他类型残余油,并且簇状残余油分布集中,单个体积较大。

早期聚驱后,后续接替驱替方式若将零散形态的簇状残余油和盲端状残余油作为主要启动对象,能够得到更好的驱油效果。

图10 残余油类型

润湿性注聚时机残余油比例/%盲端状簇状柱状油膜状亲水早期394615后期177112亲油早期2551195后期875107

3 结论

1)早期注入的聚合物均匀进入注入端附近大多数孔道,降低优势通道形成速度,可提高注入端附近的采收率,但是有效成分的消耗降低了聚合物在地层中后区域的作用效果。后期注入的聚合物大部分进入水驱优势通道,不利于启动注入端残余油,但有助于保留聚合物有效成分,使之在地层中深区域发挥作用。

2)早期注聚整体驱替效果优于后期注聚。

[1]Cheng J C, Wei J G, Song K P,et al. Study on remaining oil distribution after polymer injection.SPE133808-MS,2010.

[2]Yu L X, Han S B, Zhang Y G. Technology of determining distribution of remaining oil [J].JournalofXi’anEngineeringUniversity,1997,19(4):69-75.

[3]Tan S H, Chen Y, Wang G B. Determining distribution of remaining oil using boron neutron lifetime log [J].OilandGasRecoveryTechinology, 2001,8(2):76-79.

[4]吴家文,井洋,王京博,等.聚驱后剩余油分布的大平面驱油实验及荧光分析 [J].油田化学,2008,25(1):46-50.

[5]Cheng S M, Sun Y C,Lin J E,et al. Determine resident oil distribution during high water saturation by using advanced well test interpretation [J].WellTesting,2000,9(3):1-7.

[6]Li S X, Chen Y M. Using interwell tracer test to determine the eemaining oil saturation [J].PetroleumExplorationandDevelopment, 2001,28(2):73-75.

[7]Wei B, Chen J W, Zhen J M, et al.Utilization of reservoir flow unit to study remaining oil distribution in high water containing oilfield [J].EarthScienceFrontiers, 2000,21(4):26-33.

[8]王正波,叶银珠,王继强.聚合物驱后剩余油研究现状及发展方向 [J].油气地质与采收率,2010,17(4):37-42.

[9]Huang H C, Xiang J T, Li J H, et al. A method for calculating remaining oil saturation with production profile data [J].WellLoggingTechnology, 2000,24(4):287-290.

[10]孙建英,方艳君.聚驱后剩余油分布及挖潜技术研究 [J].大庆石油地质与开发,2005,24(4):37-39.

[11]Yang M X, pang Y W, Lu C Y, et al. Discussion on remaining oil prediction by using 3D high resolution seismic technology [J].GeophysicalProspectingforPetroleum, 2001,40(3):68-75.

[12]张继成,李朦,穆文志,等.聚合物驱后宏观和微观剩余油分布规律[J].齐齐哈尔大学学报,2008,24(1):31-35.

[13]姜汉桥. 渤海油田早期聚合物驱动态规律及见效时间判断方法 [J]. 中国石油大学学报:自然科学版,2011,35(6):95-98.

[14]王宏申. 旅大10-1油田早期注聚可行性研究[J].海洋石油,2006,23(6):40-45.

[15]姜汉桥.丙型水驱曲线在海上油田早期注聚效果评价中的应用[J].中国海上油气,2009,21(6):383-387.

[16]陈祖华,牛学会,董文龙,等.聚合物驱合理注聚时机探讨[J].小型油气藏,2004, 9(2):52-55.

[17]刘雄志.一类典型油藏注聚时机研究[J].石油天然气学报,2012,34(2):136-138.

[18] 熊国明.聚合物驱项目注聚时机的技术评价[J].江汉石油学院学报,2002,24 (2):66-67.