五弦琵琶研究评述

2014-03-31张寅

一、溯源研究

关于古代五弦琵琶的起源问题学界尚有争议,目前主要有两种观点:“印度说”和“龟兹说”。

(一)印度说

持此观点的学者认为五弦琵琶形成于印度,伴随着佛教通过丝绸之路传入西域于阗、龟兹诸地,后又随龟兹乐传入我国中原地区。林谦三在《东亚乐器考》中说:“五弦,正名该称五弦琵琶,乃是具有五条弦的琵琶,和伊朗系的四弦琵琶,同出于远古时代的中亚地方。由于分化发展的路径不同,遂于外形、演奏上,这两系的琵琶之间有着明确的几个区别点。就是:四弦琵琶生长完成在西亚,特别是伊朗地方;而五弦是发育完成在印度地方的。”①林先生的这一观点在近一个世纪的琵琶溯源研究中产生了重要影响。岸边成雄的《古代丝绸之路的音乐》;韩淑德的《琵琶发展史略》、《琵琶源流再考》;陈重的《琵琶的历史演变及传派简述》;李金华的《“秦琵琶”与“胡琵琶”——中国古代琵琶考辩》;赵维平的《中国古代音乐文化东流日本的研究》等研究成果中也都基本承袭了林谦三的“印度说”。

持“印度说”观点的学者在林谦三以后未提出更多新的有力论证依据,这一重要的论据是引用日本美术史家大村西崖《正仓院小志》中的观点:“五弦当是印度系琵琶”。②大村西崖做出此判断的依据来自印度甲谷他博物馆所藏公元170年的石灰石浮雕作品《托胎灵梦》,浮雕的下方有一组歌舞伎人,其中一人怀抱五弦琵琶。林谦三以此浮雕为依据,认为印度五弦琵琶比龟兹五弦琵琶出现的要早,进而认为五弦应是由印度传至龟兹等地。现在看来这仅可被认为是一种推断,因为随着考古的不断发现,同时期的龟兹克孜尔石窟壁画与和田约特干文化遗址陶俑中也有同形制的五弦琵琶存在。两地在相近的历史时期都有这种乐器存在,仅靠时间还无法断定其传承关系。“印度说”要形成定论尚需更多新的证据支持。

(二)龟兹说

在上世纪80年代以前,五弦琵琶的起源问题由“印度说”统领学术界。1980年,谷苞在《古代龟兹乐的巨大贡献及其深远影响》一文中对“印度说”提出了质疑,并提出了五弦为龟兹人所创造的新观点。随后,牛龙菲的《古乐发隐》和周菁葆的《丝绸之路的音乐文化》二书中对谷苞的观点予以响应,并提出了各自不同的论据。“龟兹说”认为,直颈的五弦琵琶是古代龟兹人所创造,并非来自印度。持此观点的学者人数很少,但不容忽视。随着新疆考古的不断发现和研究的不断深入,越来越多的证据对此种观点形成了支撑。

“龟兹说”最早为谷苞提出,但也仅是他的一种猜测,未予充分论证。牛龙菲在《古乐发隐》一书中认为直项、无柱五弦琵琶是龟兹人受到楚汉音乐文化影响所创造,列举了嘉峪关魏晋墓室砖画上的直颈、三弦无品琵琶和敦煌壁画中的直颈、无柱五弦琵琶予以佐证。他认为汉民族音乐文化对龟兹的影响力更胜于波斯文化,五弦形制介于秦琵琶——弦鼗与汉琵琶——阮咸之间,说明了五弦琵琶与中原音乐文化的血缘关系。并论断“龟兹长颈、直项、无柱五弦琵琶初为三弦无品之器,正是秦汉子——弦鼗即三弦之一类”。③新疆汉晋时期开凿的克孜尔14、38号等石窟中不仅有直颈五弦,还有曲颈五弦的描绘,更为重要的是2006年新疆策勒县托普鲁克墩佛教遗址出土了一把直颈、棒状、有柱(品)三弦琵琶,此琵琶年代为公元5—8世纪之间,是民间艺人使用的乐器实物。④此琵琶的出土对牛陇菲的论断提出了挑战。持此观点的周菁葆在其文《论龟兹乐》中提出了自己的见解:“五弦不出自‘北国,而是产生在龟兹;五弦不是发育在印度,它是龟兹乐中的固有乐器;西域的古今五弦的演奏方法一直用拨弹奏,而不是搊琵琶的形式。”⑤周菁葆之所以做出以上判断论据有四:1.印度阿旃陀壁画出现五弦的时间为公元7世纪,龟兹壁画中出现五弦的时间为汉晋时期,龟兹早于印度;2.在南印度发现的公元7世纪库几米亚马来七调碑,碑文中只有“三旦”,而根据《乐府杂录》和《隋唐·音乐志》中的记载,龟兹琵琶使用“五旦”;3.印度阿旃陀壁画中描绘的直颈琵琶有四、五、六三种弦数,龟兹壁画中是较为固定的五弦;4.西域汉晋时期的石窟有曲颈、直颈五弦的描绘,南北朝以后曲颈五弦再也没有出现,印度没有曲颈五弦出现,可能是曲颈五弦由中亚传至龟兹后,被当地人改制成直颈五弦。以上几个论据还有这样几个疑问值得思考:1.印度阿旃陀壁画出现五弦的时间为公元7世纪,但是此壁画为现藏于印度甲谷他博物馆浮雕作品《托胎灵梦》的临摹品,《托胎灵梦》浮雕却为公元170年的作品。龟兹壁画中出现五弦的时间为汉晋时期,汉晋是个较为宽泛的时间概念,前后相差五六百年,很难说龟兹出现五弦的时间就一定早于印度;2.根据南印度发现的公元7世纪库几米亚马来七调碑判断印度只有“三旦”还值得商议;3.壁画中所绘五弦弦数的多寡同“相承”关系是否一定存在必然的逻辑关系;4.是否有曲颈五弦的出现,可否作为直颈五弦是龟兹人所创造的判断依据。

五弦琵琶的源流问题之所以一直被学者们反复讨论,因为我国古代音乐与印度音乐的关系、燕乐二十八调等重大理论问题都与五弦的源流密切相关。学者们的关注同这件乐器在音乐史中的重要地位是相适应的。无论“印度说”还是“龟兹说”,要形成定说都还需完善补充论据,问题的解决也许尚需时日,但“龟兹说”的提出已然是一种进步。学者们从更多角度来探讨五弦的来源问题,为我们的研究延展了思路。

二、柱制与定弦研究

关于五弦琵琶的柱制与定弦问题,日本学者羽冢启明在《五弦谱管见》;林谦三在《琵琶古谱之研究》、《国宝五弦谱之解读端绪》、《全译五弦谱》;华尔波特在《九世纪的五弦琵琶谱》、《在东亚的五弦琵琶》;耐尔森在《五弦琵琶的柱置及其谱字配置》;何昌林在《唐传五弦谱之译解研究》;叶栋在《敦煌壁画中的五弦琵琶及其唐乐》等为代表的文章中作了深入研究。以上文章主要参照相关文献记载,以《敦煌琵琶谱》、唐传日本的《五弦谱》和正仓院珍藏的五弦琵琶为依据展开论述,其中五弦琵琶的音柱结构由四整柱加一孤柱所构成,这一点学者们意见统一,分歧主要集中在孤柱的位置和音程关系上。endprint

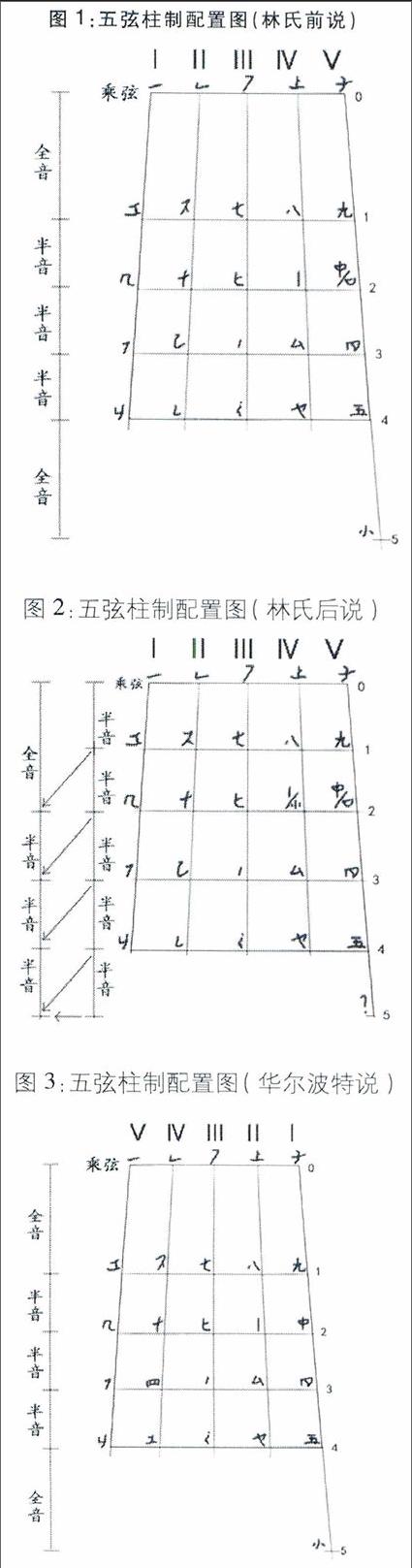

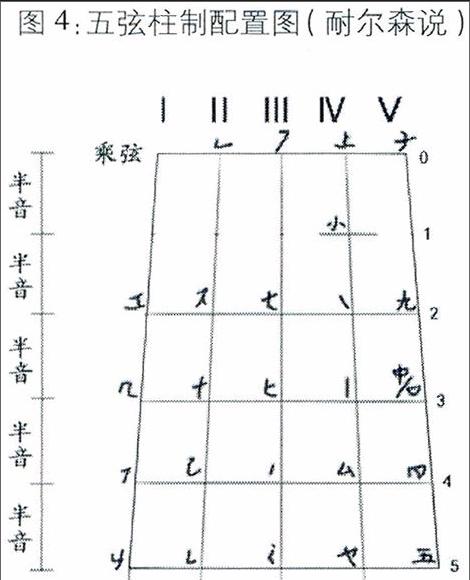

林谦三在《国宝五弦谱及其解读的端绪》⑥一文中认为,五弦琵琶的乘弦与一柱之间、四柱与孤柱(五弦的五柱位置)之间为大二度关系;一、二、三、四相邻两柱之间皆为半音关系。后来他对这一观点又进行了修正,认为相邻两柱(包括乘弦和一柱)之间为半音关系,孤柱的位置在五弦的第五柱上,但没有谱字标示。华尔波特(Wolpert)的《九世纪的五弦琵琶谱》和何昌林先生的《唐传日本五弦谱之译解研究》?穴上?雪⑦两文中关于五弦琵琶的柱制结构认识一致,认为相邻四整柱之间为半音关系(含乘弦与一柱之间),孤柱为第五根弦专用,与四柱呈全音关系。上世纪80年代中期澳大利亚学者耐尔森(S.Nelson)在《五弦琵琶的柱制及其谱字配置》⑧一文中就五弦的柱制问题提出了自己独到见解,认为孤柱应在第四弦的乘弦和一柱之间,为四弦所专用,分别和乘弦、一柱构成半音关系。上述几种观点见下图⑨:

图1:五弦柱制配置图(林氏前说)

图2:五弦柱制配置图(林氏后说)

上述学者虽然在孤柱的位置和音程关系上存在分歧,但“五弦四隔、一孤柱”的观点为多数学者所认同。2006年,新疆和田策勒县达玛沟三弦琵琶出土时孤柱保存完整,孤柱位置在第三弦的第四柱上,与第三柱呈半音关系。⑩参照达玛沟三弦琵琶看,五弦琵琶的孤柱应在第五弦的第五柱位置上,同四柱为半音关系,这可能更符合历史事实。

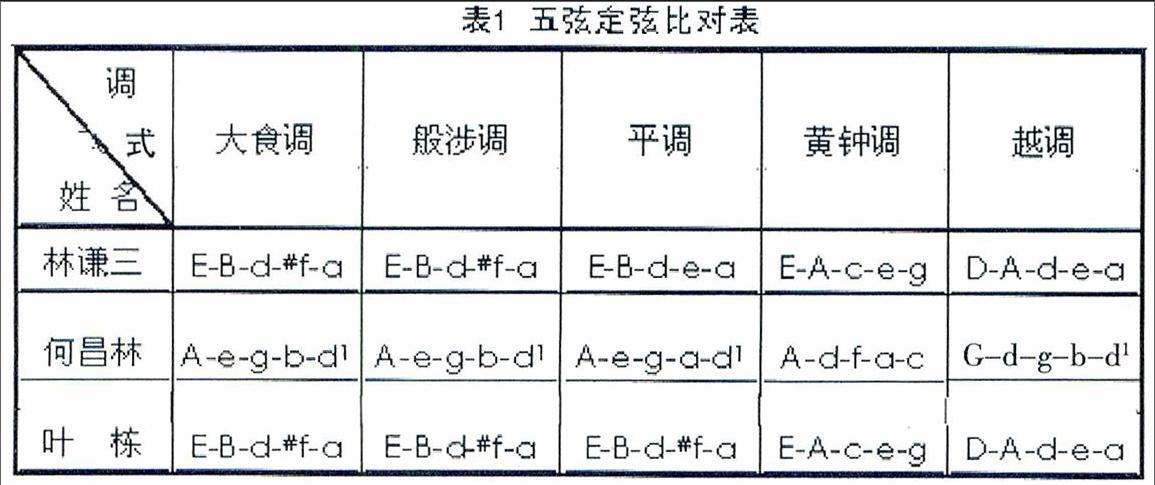

五弦琵琶的定弦方式根据乐曲的调式不同而有所变化,这一点上学者们取得了共识,但不同调式的具体定弦方式学者们意见不甚统一。依据唐传《五弦谱》{11},林谦三、何昌林依据各曲的落音规律总结为五种调式,五种调式分别采用四种定弦方式,但二人所采用的具体定弦方式有所区别。叶栋认为根据不同调式应有三种定弦方式,理由是将林氏平调定弦的第四弦升高大二度音调就会出现“新疆维吾尔族的某些音调(升高的宫音与徵音),如与今之塔吉克特有的一种音阶调式类同”。{12}三人的具体定弦方式见下表:

上表可知,林谦三、叶栋五种调式的定弦方式基本一样,区别仅在平调定弦第四弦。林谦三、何昌林在大食调、般涉调、平调、黄钟调四调的定弦上调高相差四度,但样式一样。区别仅在越调的三弦和四弦上,林氏为大二度、何氏为大三度。

在绝对音高的确定上,何昌林先生认为不同的历史时期律高的确定有所不同。“南朝宋氏尺、北魏至隋的铁尺、唐之小尺都是f1——雅律黄钟,则唐俗乐在玄宗天宝十三年(754年)前后的用律就不同:之前,用隋太常律:黄钟等于c1,之后, 用雅律:黄钟等于f1(唐末至北宋,用燕律:黄钟=g1)。”{13}缪天瑞根据元脱脱的观点将燕律黄钟高度推定为#g1。两位学者所推定燕律黄钟高度之所以出现g1和#g1的半音差距,是因为对当时雅乐律黄钟高度f1和#f1不同认定。{14}

上述学者在定弦具体式样上观点虽不尽统一,但五弦琵琶两个半八度的大致音域已勾勒出来,不同定弦方式音高上下差别不会超过四度。五弦琵琶的定弦方式和大致音区对古代弦乐器的定弦研究具有重要的参考价值。

三、演奏法研究

五弦琵琶的演奏方法由于资料的限制研究尚不充分。目前的研究主要聚焦在“拨弹”和“搊弹”之争上。主要可概括为有三种观点:1.五弦自传入龟兹以来,一直墨守成规,采用拨弹的方式,持此观点学者以林谦三为代表;2.五弦受汉琵琶的影响,自周武帝(公元561年—578年)开始改用搊弹(指弹),持此观点的主要学者为曹安和;3.五弦初为手弹,传入龟兹后受曲项琵琶的影响,拨弹、手弹两者兼而有之,持此观点主要学者是韩淑德。学者们所以有以上不同的观点,主要是因为对几个历史文献记载的不同理解所致。

五弦琵琶“拨弹说”的论证依据主要来自以下几则文献记载:

《旧唐书·音乐志》中载:“五弦琵琶,稍小,盖北国所出。《风俗通》云:以手琵琶之,因为名。案旧琵琶皆以木拨弹之,太宗贞观中始有手弹之法,今所谓搊琵琶者是也。《风俗通》所谓以手琵琶之。乃非用拨之义,岂上世固有搊之者耶?”{15}

《新唐书·礼乐志》中载:“五弦,如琵琶而小,北国所出,旧以木拨弹,乐工裴神符初以手弹,太宗悦甚,后人习为掐琵琶。”{16}

五弦琵琶“搊弹说”的论证依据主要来自以下几则文献记载:

东汉刘熙《释名》中载:“批把,本出于胡中,马上所鼓也,推子前曰批,引子后曰把,象其鼓时,因以为名也。”{17}

东汉应邵《风俗通》中载:“此近世乐家所作,不知谁也。以手批把,因以为名。”后文还有“长三尺五寸,法天地人与五行,四弦象四时”。{18}

林谦三《东亚乐器考》中认为《释名》及《风俗通》中的“搊弹说”并非明指五弦琵琶,而《新唐书·礼乐志》中却明确五弦为拨弹,通过分析几条史料的不同琵琶所指及正仓院所保留的五弦有使用拨奏的痕迹,最后判断五弦自传入龟兹后一直采用拨奏。

曹安和在《唐代的琵琶技法》一文中通过对上述文献的辨析,最后依据宋代宋王谠《唐语林》卷八中所载:“李匡义云:‘《晋书》称阮咸善琵琶,是即是矣。按《周书》云:‘武帝弹琵琶,后梁宣帝起舞,谓武帝日,陛下既弹五弦琴,臣何敢不同百兽舞?则周武帝所弹,乃是今之五弦。可知前代,凡此类总号琵琶尔。又按《风俗通》云:‘以手批把,谓之琵琶自拨弹。已后惟今四弦始专琵琶之名。因依而言,则刘束所云,‘贞观中,裴洛儿始弃拨,用手以抚琵琶。是由不知故事者之言也。又因此而征之五弦之号,即出于后梁宣帝之语也。而今阮氏琵琶,正以手抚,反不能占琵琶之名,失本义矣。”{19}认为五弦琵琶在周武帝时期已经用手弹了,不一定到贞观时候的裴洛儿(又名裴神符)才改用手弹。“秦琵琶”的手搊弹法逐渐被借用到五弦和四弦曲项琵琶上面,“弃拨用手”并不是裴神符首创。

韩淑德在《中国琵琶史稿》一书中,通过对相关文献的分析认为“五弦琵琶在印度原为直颈、手弹。传到我国时,可能经龟兹地方,在《龟兹乐》中,与曲项四弦琵琶一起演奏,又产生了变异。所以后来在中原地区有的五弦琵琶用拨弹,有的用手弹,在形制上也有曲项、直项的区别。”{20}韩淑德认为五弦最早为手弹,是受曲项琵琶的影响才有了拨弹,但二者兼而有之。endprint

目前五弦演奏方法研究主要借助于文献记载,焦点集中在“拨弹”和“搊弹”之争。如果能参照克孜尔壁画五弦琵琶的描绘,进行乐器复原,从乐器声学角度参照同类乐器及现代琵琶的演奏技法做更深入研究,或许在五弦琵琶演奏方法研究上会有所突破。作者曾依据2006年和田策勒县出土的达玛沟直径三弦琵琶进行了乐器复原,并从其声学角度参照现代琵琶的演奏技法做了深入研究,可以确定用“拨”是其主要的演奏方式。{21}由于五弦琵琶于达玛沟三弦琵琶为同属关系,二者基本演奏手法应该一致。

五弦琵琶的溯源研究、柱制与定弦研究、演奏方法研究为我国古代弹拨类乐器的深入研究奠定了一定理论基础。目前五弦琵琶的研究内容忽略了乐器的一个最重要基本属性——音响,如果以现有的研究成果为基础对其进行音响复原的研究可对五弦琵琶的研究内容形成有力的补充与完善。

参考文献

1 日 林谦三《东亚乐器考》,欧阳予倩译,北京:音乐出版社1962年出版。

2 董每戡《琵琶记简说》,北京:作家出版社1957年出版。

3 曹安和《唐代的琵琶技法》,《人民音乐》1962年第7期,第29—31页。

4 陈应时《论敦煌曲谱的琵琶定弦》,《星海音乐学院学报》1983年第2期,第25—39页。

① 日 林谦三《东亚乐器考》,人民音乐出版社1962年版,第283页。

②同①,第284页。

③牛龙菲《古乐发隐》,甘肃人民出版社1985年版,第226页。

④张寅《达玛沟三弦琵琶考略》,《音乐研究》2011年第6期,第36—38页。

⑤周菁葆《论龟兹乐》,张国领、裴校曾主编《龟兹文化研究》(四),新疆人民出版社2006年版,第37页。

⑥ 日 林谦三《国宝五弦谱及其解读的端绪》,《日本音响学会志》,1940年第2期。

⑦何昌林《唐传日本五弦谱之译解研究》(上),《交响》1983年第4期。

⑧ 澳 耐尔森《五弦琵琶的柱制及其谱字配置》,赵维平译,《音乐艺术》1992年第1期,第1—8页。

⑨图引自注⑧。

{10}张寅《达玛沟三弦琵琶定弦研究》,《音乐研究》2013年第2期。

{11}唐代传于日本的《五弦琵琶谱》,现藏于日本。

{12}叶栋《敦煌壁画中的五弦琵琶及其唐乐》,《音乐艺术》1984年第1期,第28页。

{13}何昌林《唐传日本五弦谱之译解研究》,《交响》1983年第4期,第17页。

{14}缪天瑞《律学》,人民音乐出版社2006年版,第145页。

{15} 后晋 刘昫《旧唐书》,互联网电子图书http://guji.artx.cn/Article/200.html。

{16} 北宋 宋祁、欧阳修等《新唐书》,互联网电子图书http://guji.artx.cn/article/3506.html。

{17} 东汉 刘熙《释名》,互联网电子图书http://www.bioon.com/book/zhonghe/china100book/content.htm。

{18} 东汉 应邵《风俗通》,电子图书http://www.book118.com//sheke/shtml/office01/风俗通义.doc.shtml。

{19}曹安和《唐代的琵琶技法》,《人民音乐》1962年第7期,第31页。

{20}韩淑德、张之年《中国琵琶史稿》,台北丹青图书有限公司1987年版,第156页。

{21}张寅《达玛沟三弦琵琶音响复原研究》,中央音乐学院2012级博士毕业论文。

本文系新疆生产建设兵团2012年社科基金项目“达玛沟三弦琵琶研究”(批准号:12YB11)阶段性研究成果。

张寅 博士,石河子大学文学艺术学院副教授

(责任编辑 荣英涛)endprint