与藏人最亲密无间的日常伙伴

2014-03-28索穷格尔丹

索穷+格尔丹

火红的太阳升起来了。筹备已久的草原寻牛之行即将成行。

当我们从拉萨出发时,奇妙地感受到可爱的牦牛似乎已经开始“附体”——沿路建筑物上的牦牛图腾如影随形——供在房门上的牛角,涂成亮黑色的俗称“牛脸”的藏式房屋窗框外部装饰(不但是为了美观好看,还被认为是有吸聚热光热气的实际功效),以及码在墙头上带着温热质感的灰黑色的干牛粪饼。

入冬以来的第一场雪如期而至,给苍黄衰败的藏北草原盖上了一层白色的棉被,牦牛在这样的极寒天气里反倒显得精气神十足,鼻孔里呼出的热气“气势汹汹”,都说牦牛喜欢冷天呢。

牧民家的“如意财宝”

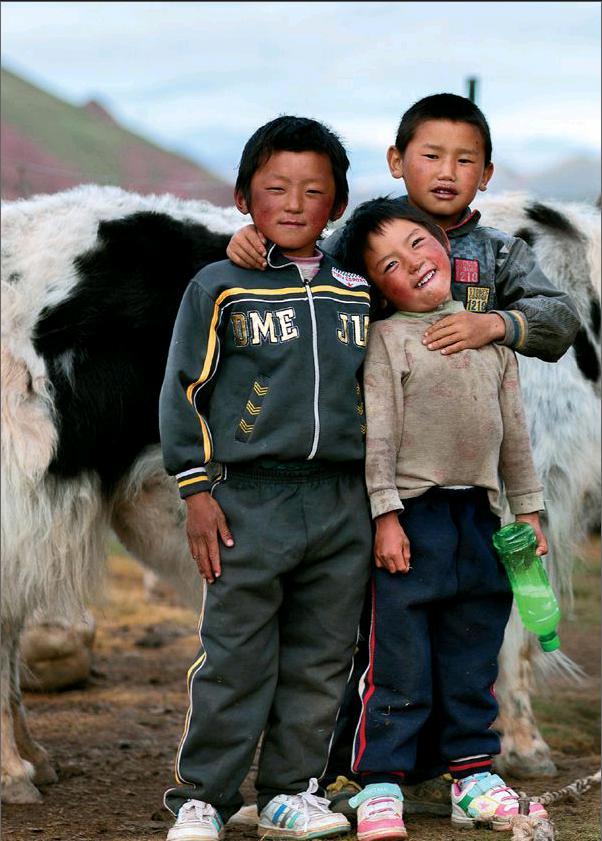

48岁的当雄牧民斯曲看雪的表情里也有一份欣喜。他是六个孩子的父亲,今天跟放学回家的孙子一起出来放牧,搭伴来的还有亲戚家的一个青年。他们称牦牛为“诺尔”——牧民家的“如意财宝”。

仔细一看,我们笑了,不愧是“高原之宝”,这三位普通牧民身上无处不有着牦牛宝贝的影子,只见斯曲腰上挂的非常精美的针筒是用熟牦牛皮缝制的,背在身上装午饭的竖口袋包是用牛毛线编的;孙子手上赶牛的吾尔多甩石绳是五色牛毛织就的;而他的那个小表哥一直在用一个十字形的硬木纺锤纺牛绒线。

斯曲告诉我们,他们是三户人家一起放牧,这群牛“可能有300多头近400头的样子”。但他们自己很少出去贩卖牦牛,“因为觉得心疼”。“偶尔进城购物的时候我们会带去分为四份的整块,肉质好的话一份能卖到3500元,一头牛的售价平均能达到万元左右。牛头卖给旅游者,能卖到100多块钱。”可以说牧民的财富都集中在牦牛身上了。

斯曲还告诉我们,他们家牦牛的数量跟过去相比没有太大的变化,“但是现在政府要求适当控制牲畜数量,比如说家里有200头牛今年就必须出栏20多头的样子,以此类推所以每年都要淘汰一批。但是牧民也怕如果连续年景不好牲口死亡,所以不会大量淘汰,总体数量会有一个微弱下降的趋势,主要是为了保护草场资源,个体质量会有所提高。”

牦牛,是藏族牧民的主要畜种。它耐寒、耐粗饲、抗病能力强,繁殖快、身高体重,是具有肉、奶、皮、毛、尾、角、蹄多种用途的大牲畜。牧民们穿的是牛皮牛毛,住的是牛毛帐篷,用的是牛毛绳具、牛皮口袋,靠牛驮运物资,燃料也靠牛粪。牦牛为人们提供肉、奶及其乳产品:酥油、奶酪等食品。酥油茶是高原特饮,它解渴、耐饿、助消化,成分只不过是酥油、砖茶、食盐和水,就着糌耙就足以支撑人的生命。

在高寒地区生活,御寒和食物是生存的基本需要,对于游牧的草原藏民族而言,牦牛充当了人与自然间的媒介,才使得人们不直接与土地和植物发生关系。

牦牛对牧人的恩惠自不待说。

人对于牦牛亦非单纯的索取,准确地说,牦牛的驯化的过程也是人与牦牛相互依赖、共处共荣的过程。母牛生产由人来接生和养护,提高了牛犊的成活率;幼犊在牧民的饲养下长大的同时,对人产生依赖性,使原本性情凶猛的野牦牛性格也越来越温顺,尤其对主人更是驯服有加。

牧人对牦牛的爱更是无法言说,在最冷的天气里,牧民们自己挨冻也要给病弱的牦牛盖上一块裘毯,扶着牦牛角喃喃唠叨几句,跟家庭成员一样一样的。

一般每年的七八月份是野牦牛的发情期,交配遵循动物世界的游戏规则,公牛之间的角逐常常血肉飞溅。雌野牦牛的怀孕期为8~9个月,翌年6~7月份产仔,每胎产1仔。幼仔出生后半个月便可以随群体活动,第二年夏季断奶。

我们来得不是时候。我们的司机师傅是个非常朴实的甘肃回民,他说要去饭馆找牛奶喝。他以为牛奶藏语叫“雪”,由于发音的关系牧人却听成了“肖”——色子游戏,在桌子上铺开毛毯做出一个“请”的动作,引得同屋的人哈哈大笑,成了我们一路上的谈资。

惠及高原人类的衣食住行

牦牛既是青藏高原的象征,又是藏族牧业的象征,同时也是西藏传统生活方式的象征。牦牛藏语称“诺尔”,意为“财富”或“宝贝”。藏族之所以称牦牛为“宝贝”,是由于牦牛为传统的藏族社会提供了人们生存的基本保障。它浑身是宝。它的馈赠惠及高原人类的衣、食、住、行、运等方面。

衣:牦牛尾巴制成的“毛掸”拂尘力强,特别是白色的尾巴更为珍贵,是传统的出口物品之一。

柔韧光滑的牛毛,与细羊毛合用,洗纺后可织高级呢料和氆氇。牧民们则靠手工捻成毛线,织成美观的毛毯、披风,缝制过冬的帐房和存放粮食的口袋,防寒隔潮,坚牢耐用。雨雪天出牧,披一件牦牛毛的风衣,滴水不浸,暖和舒适。

牛皮经过加工,红紫交辉,琳琅满目,除做藏家高靴,还能制作高级皮鞋,不仅光泽度好,而且富于弹性,抗压力和耐腐蚀性足与任何皮革媲美,颇受城市顾客欢迎。

食:奶,是牦牛的第一贡献。母牦牛可日产奶三至四市斤,为当地黄牛的三倍。奶汁浓稠,极富营养。牧民每天都要喝奶,把奶熬开饮用或制作成酸奶吃,还要从奶里提炼出酥油和奶渣。牦牛奶含脂量高,一百斤奶可提炼十斤左右黄澄澄的贵重酥油。特别是牧民,一般很少吃菜和水果,日常的热量除肉外,顿顿都要以酥油茶当汤,奶渣当菜。他们不仅喝茶离不开酥油,还要用酥油点灯照明、炸油果子和糌粑调和吃,酥油还是敬奉神灵的供品,馈赠亲友的礼物。

牦牛肉含蛋白质高,鲜嫩美味,冬天食用尤为滋补。腿肉丰厚呈圆形,俗称“和尚头”;脊肉细腻精纯,是上等佳品。寒冬的夜晚,就着小火炉炖吃一碗牦牛肉,整宿都暖烘烘的。如果加工成营养肉干,不但清香可口,出门携带也方便,是行路人的理想食品。冬宰后,家家户户把肉堆放在库房或悬挂屋内,以备长期食用。家人欲食或有来客,于是就取只牛腿,席地而坐,抽出随身带的腰刀,旋一片,吃一片,粘点辣椒面,生食之,十分惬意。有时连骨带肉剁成大块,放盐少许,不放其他作料,浸煮片刻抓着吃,名谓“手抓”。

食生肉的习惯在世界其他民族中也并不罕见,但在这梵天净地环境中生产的绿色肉食则更胜一筹。它鲜嫩可口,营养保持完好。许多人每天都离不开肉,特别是牧区的居民,两三天没肉吃,就会“馋涎欲滴”了。

现在,随着市场经济的发展,牦牛肉制品逐渐走向世界,港澳台市场把牦牛肉誉为“肉牛之冠”。

住:草原上一顶顶黑色的帐篷质地坚硬,冬暖夏凉,支卸、运输方便,它是牧民用牦牛毛织成的。牦牛毛捻成的绳子富有弹力,结实耐用,做成的帐篷御寒力很强。

行:牦牛是牧民驮货运物、乘骑的主要工具。牧民一年四季搬迁几次草场,靠它驮送全部家产:在农区承担着拉犁、驮运青稞、运输肥料等重活;藏家盖房的木料、石头,盐粮交换,猎获的野味,都靠它运送。任道路怎么陡峭,活路怎么繁重,它总是昂举坚蹄,稳步自如,默默地留下一行行深深的蹄印,让高原的生命线畅达无阻。

研究表明,牦牛的心肺功能很强,驮上一百多斤物资,还能一气爬上海拔6000米的高峰。那里空气稀薄,人是很难适应的,而它却很少为缺氧发愁,也不必为血压和心脉担忧。我国登山队员攀登珠穆朗玛峰时,牦牛是得力的助手,衣食用品、住的帐篷、摄影器械,一件件、一包包莫不往它背上架,是牦牛把他们一节一节地往世界屋脊托举。在五星红旗插上珠峰之巅的英雄业绩里,有它们的汗水凝结,牦牛是默默无闻的功臣。无怪乎,人们称道牦牛是“高原之舟”是当之无愧的。

从出生到入死,贡献了一切

牛粪曾经是青藏高原上的主要燃料,数千年来游牧藏族都一直用它烧茶、煮肉、取暖、照明、治疗……

在茫茫无垠的雪域高原上,凡是有人的地方就有牛粪火。走进牧民的帐篷,到处都可以看到晾晒的牛粪和垒得整整齐齐的牛粪,堆成堆、码成墙,贴成“花”。高原上气温低,牦牛以牧草为食,因而干牛粪燃烧起来如木柴一样没有异味,易燃耐久。

在西藏人的眼里,牛粪可是个宝。这是因为除了南边的林区以外,其他地方都在高海拔地区,燃料多以草皮和牛粪居多,尤以牛粪容易得到且好烧,所以牛粪成为西藏大部分地区的主要燃料。一个人如果在马路或田野上看见光滑的牛粪时,会亲切地说一声:“好一朵漂亮的黄蘑菇哟!”赶紧捡回家中。

在藏族牧民眼里,牛粪一般可分为“久瓦色冈玛”(黄干牛粪,深秋时节最好的干牛粪)、“达几”(在墙上打贴的牛粪饼)、“日几”或“亚几”(山上拾的牛粪,一般指牦牛牛粪),“唐几”(平地牛粪,一般指黄牛牛粪)、“那几”(又黑又沉又硬的牛粪,草质最差季节的牛粪,不易燃烧,是最差的牛粪),还有“棚几”(牛粪夹杂羊粪、杂草)……由于地域不同,牛粪的分类还有很多很多。

牛粪在藏语里叫“久瓦”,意为燃料,绝没有粪、尿的含义。人们对它不但没有不干净的概念,而且还觉得很亲切。很多拉萨人虽然住进了宽敞明亮的豪华住宅,但因为自己是来自牧区或农区的人,对牛粪和牛粪火有一种别样的感情,依然从八廓街市场上买回或从乡下带回来半卡车干牛粪,整齐地码在房檐上,一来初一十五或逢年过节煨桑时用一些,再则有事没事瞅上一眼心里就舒坦。

在西藏牧区人们生活燃料基本上全是干牛粪。不论是在家,还是游牧在外,甚至朝拜神山圣湖也都如此。条件好一些的人家,不论在家还是外出都备有牛粪火炉和风囊,一般人家牛粪火只在家中用,出门时不带炉子,生火烧茶时,捡三个石头支起炉灶,把茶壶或平底铝锅平放在石头上,石头中间燃起牛粪即可。这就是通常人们所谓的三石一顶锅。

甘、青牧区还有一种烤大饼的习俗,这种大饼一是用于祭神,二是用于敬献活佛。一般的大饼用二十斤面粉,中等的用五斤,大的得百十来斤,据说还有更大的。这些面饼都烤得外脆内香,都是各家派出来烤饼能手,能烤出祭神敬佛的大饼的人在人面前是很风光的,人们很看重这项技术。当然对烤这种大饼所需的牛粪也有特别的要求。一定要用黄牛牛粪火灰烤饼,火硬而且旺,烤出来的大饼格外香。祭神或做完佛事活动后,信徒们都以能分享到一点这样的大饼而感到莫大的荣幸。

藏医中有一种独特的嗅烟疗法,藏语谓之“龙杜”,即将一种安神藏药,撒在牛粪火灰上让其冒烟,让病人用鼻嗅,病人嗅到这种烟味,能起到镇定、安神的作用,且疗效显著。

如果没有了牦牛,西藏牧民的日常生活该是无法想象的吧?