第十一届全运会男子跳远倒二步及起跳技术运动学分析①

2014-03-27王国杰谭天雨陈志婷

王国杰 谭天雨 陈志婷

(1.上海体育学院体育教育训练学院 上海 200438; 2.南京体育学院 江苏南京 210014)

快速合理有节奏的倒二步技术对取得优异成绩具有重要作用,因此对倒二步的步长速度特征,以及起跳阶段的着板角、起跳腿最大缓冲角、起跳角、扇面角以及摆动腿的摆动速度等起跳环节的技术特征进行分析,进而明确当代我国优秀跳远运动员的技术特征是很有必要的。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

本文以第十一届全运会前五名最佳跳次的运动学数据为研究对象。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

通过在上海体育学院图书馆数据库搜索相关文章20余篇,并查阅了部分田径岗培和跳远教材为本文的撰写提供了参考。

1.2.2 运动学分析法

本研究数据是由国家体育总局体育科学科研所跳远课题组采用Peak二维人体解析系统获得,文中可见对各阶段技术参数的定义。

1.2.3 数理统计法

本文运用Excel 2007以及SPSS 17.0对倒二步及起跳阶段技术参数进行分析。

表1 倒二步步长特征

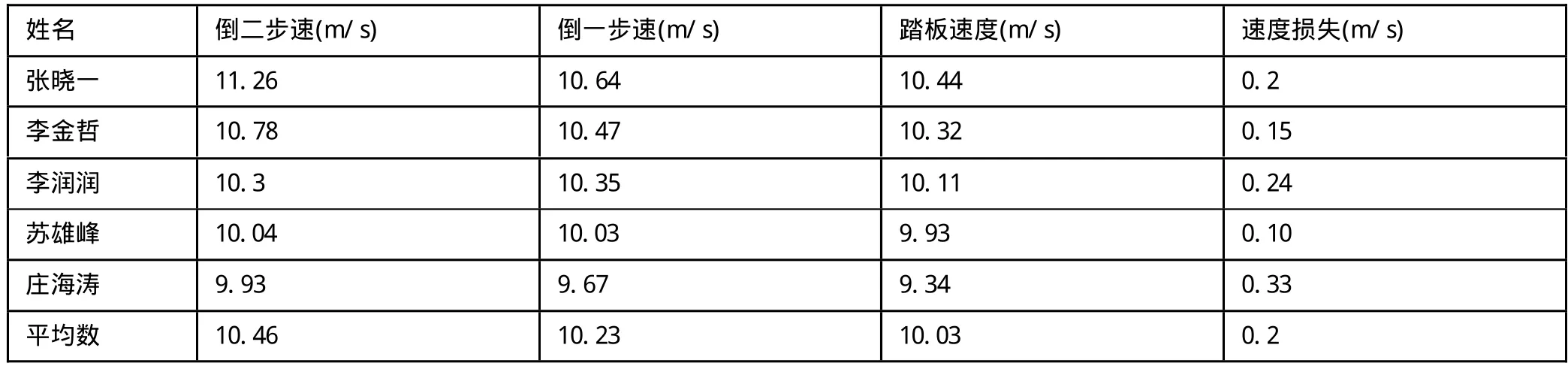

表2 倒二步步速特征

表3 着板角、起跳角和起跳扇面角

表4 起跳过程中相关角度分析

表5 腾起初速度和腾起角

表6 水平速度损失以及速度转化率

2 结果与分析

2.1 倒二步步长与步速分析

2.1.1 倒二步步长特征

由表1可见我国运动员倒二步相对步长(倒一步步长/倒二步步长)比值均小于100%,平均差值为-0.23m,表明最后两步呈现“大—小”的节奏,符合当代跳远助跑技术特征,与齐祖谭和冯树勇提出的“快速上板、快速起跳”的理念一致。但是倒二步步长过大会延长跑的支撑和腾空时间,进而影响跑的动作结构对跑速不利,步长变化越大产生的不利影响越大。表1中张晓一、李金哲倒二步步长变化较小平均差值仅为-0.06m明显小于其他三名选手,说明倒二步步长变化幅度小,有利于保持良好的助跑节奏,形成加速上板。这与钱铁群[1]的研究结果一致,认为倒二步步长变化幅度小,是积极攻板的表现。

2.1.2 倒二步助跑速度分析

助跑速度对跳远成绩具有重要作用,文献表明[2],跳远成绩高度依赖于助跑速度(相关系数r=0.93-0.96),其中倒二步速度对跳远成绩具有决定作用,研究指出[3],倒数第二步、倒数第一步与跳远成绩的相关系数r分别为0.715,0.792,P均小于0.05。由表2可知我国选手倒数第二步和倒数第一步速度平均值分别为10.46m/s和10.23m/s,呈递减趋势,速度减小值平均值为0.23m/s。而同年世锦赛男子前八名速度减小值均值为0.12m/s[4],对比发现我国选手在速度损失值十分显著,差值达0.11m/s,P<0.05。现代跳远理论[5]则认为助跑最后两步应减少在动作结构上的变化,起跳前能加速或保持速度上板起跳,而我国选手目前还有待提高。

2.2 起跳阶段各参数的运动学分析

2.2.1 着板角、起跳角和起跳扇面角的分析分析

着板角是起跳腿着板瞬间身体重心与起跳脚着板点间的连线与水平面之间的夹角,一般来说,着地角越小,制动越大,速度损失也随之增大,从而影响助跑与起跳的衔接,因此产生合理的着地角十分关键[6]。表3中可见我国选手踏板瞬间着板角平均值为63.4°,低于世界高水平选手的平均值66°,表明踏板瞬间我国选手身体重心投影点距离着地点较远,髋关节前移不够积极。

起跳角指起跳离地瞬间身体重心与支撑点之间的连线与水平面的夹角,文献表明[7],起跳角为73°~76°时能获得较好的运动成绩,当起跳蹬伸迟缓时,起跳角一般小于70°。表4中我国选手起跳角平均值为70°,低于理想值,可见我国选手起跳瞬间蹬伸迟缓,起跳能力不足的问题。

扇面角指着板瞬间身体重心和着地点之间的连线与离板瞬间身体重心和离板点连线的夹角。武汉体育学院王海明[7]研究发现扇面角与成绩呈负相关(r=-0158,P<0101),表3中可以看出我国选手平均扇面角为46.56°,与国外运动员的平均起起跳扇面角39.50°相比,差值为7.06°,说明起跳过程中我国选手重心在水平方向运动的过长,起跳缓冲时间较长,也进一步说明其起跳能力不足。

2.2.2 起跳腿膝关节最大缓冲角与踏板瞬间和离板瞬间两大腿夹角的分析

缓冲是指踏跳过程中从起跳脚着板开始到膝关节的最大弯曲环节,它的作用降低了运动惯性力对身体的压力,缓冲了对水平速度的制动,并为起跳蹬伸创造有利条件[9]。贾炳涛[6]研究发现缓冲角小是起跳腿支撑能力差的表现,还会造成过分下蹲,从而使蹬伸动作迟缓。冯树勇研究发现世界高水平跳远运动员的起跳腿在踏跳过程中最大屈膝角为140°~145°。而从表4可知我国选手的平均值为139.86°低于此标准,足见我国选手起跳腿缓冲能力不足,不利于助跑速度的发挥和利用,进而影响起跳效果。

冯树勇研究认为踏板和离板瞬间两大腿的夹角可以作为评定运动员摆动腿摆动幅度与速度的指标,而摆动腿摆动角速度与缓冲阶段身体重心的垂直位移、身体重心垂直速度增加值均呈显著正相关(r分别为0.674和0.713),与缓冲过程中水平速度的损失、缓冲时间均呈显著负相关(r分别为-0.646和-0.635)[10]。从表4我国选手在踏板和离板瞬间两大腿夹角分别为47.6°和100.8°,与90年代以后中外优秀男子跳远选手的48.8°、102°和42.6°、109°相比,目前我国选手依然存在踏板瞬间两大腿夹角较大离板瞬间两大腿夹角较小的情况,表明摆动时机晚,速度慢,幅度小。

2.2.3 水平速度损失、腾起初速度以及腾起角的分析

由表5可知,我国选手腾起初速度和腾起角平均值为9.38m/s和20.55°,低于优秀运动员9.5~9.6m/s的腾起速度和20°~24°的腾起角。因此我国运动员要在不断提高助跑速度的基础上减小水平速度的损失,以获取适宜的腾起初速度和腾起角。

1986年黄化礼[10]研究发现,水平速度在起跳过程中的损失是不可避免的,损失范围在10%~15%之间时,最有利于获得较理想的腾起初速度和腾起角。从表6中可以看出我国选手踏板平均速度为10.03m/s,至离地瞬间减至8.78m/s,减值为1.25m/s,速度损失率为12%,处于合理的损失范围之内。禹小明[11]研究指出速度转化率越高,水平速度向垂直速度的转化效率越高,表明运动员专项力量越强。我国选手速度转化率和腾起垂直速度均较低,分别为39%和3.27m/s。

3 结论与建议

(1)我国选手最后两步助跑节奏符合现代跳远技术特点,但是存在步长较短,水平速度较慢的问题,在准备起跳过程中动作结构也发生变化。今后应在不断提高助跑速度的基础上,改进最后两步助跑技术,形成加速上板的技术。

(2)我国选手起跳能力不足,主要表现在踏板阶段髋关节前送不积极,起跳蹬伸迟缓,摆动腿贡献率低以及速度转化率低。今后应在不断提高起跳能力的同时,加强髋关节和摆动腿的力量训练,尤其是非稳定状态对躯干控制能力的训练。

[1]钱铁群.跳远助跑最后2步步长变化对起跳诸因素的影响[J].中国体育科技,2002,32(5):49-53.

[2]张勇李,宏印.我国男子跳远助跑速度的比较研究[J].哈尔滨体育学院学报,2003,21(2):123-124.

[3]王克平.国内外男子优秀跳远运动员最后四步助跑运动学对比分析[M].北京:北京体育大学出版社,2013.

[4]李玉章.第十二届世界田径锦标赛男子跳远技术的运动学分析[J].体育科研,2010,31(5):59-62.

[5]李鸿江.跳远[M].1版.北京:人民体育出版社,1997:22-40.

[6]贾炳涛.影响我国优秀跳远运动员助跑与起跳衔接技术因素的研究[M].北京:北京体育大学出版社,2013.

[7]王海明.影响我国男子跳远运动员成绩的踏跳因素分析[J].中国体育教练员,2002(3):16-17.

[8]赵焕彬,李建设.运动生物力学[M].3版.北京:高等教育出版社,2008:202-203.

[9]吴永宏,吴小五.对我国优秀男子跳远运动员在起跳过程中摆动腿的运动对身体重心运动状况影响的研究[J].中国体育科技,2000,36(9):34-36.

[10]黄化礼,王世林.跳远踏跳阶段的速度损失及其评价[J].北京体育学院学报,1989(1):12-16.

[11]禹小明.跳远起跳效果评价指标的分析[J].上海体育学院学报,1999,23(2):66-69.