基于网络的高校教务信息管理系统

2014-03-26张海歆

张海歆

(福州大学阳光学院计算机工程系,福建福州 350015)

0 引 言

目前,绝大多数高校的教务信息管理系统工作模式相对单一,主要利用计算机负责处理表格、文件的传输等简单日常管理工作。随着高校的扩招以及教学业务的扩展,高校日常教务管理工作量的增加,使得日常教务工作任务越来越多,信息处理方式也变得越来越复杂,仅仅依靠以往的日常处理方式已无法满足网络信息化的高校办公需求[1]。特别是网络信息技术的飞跃式发展为高校教务管理系统的信息化、网络化成为现实。所以,建立一个信息化、智能化的教务管理系统成为当前高校急需解决的问题,文中采用基于计算机网络信息技术所设计的教务信息管理系统,不仅提高了高校教务日常工作管理水平,也减少更多的人力物力投入,为高校全面实施信息技术创建宽松的校园环境。

1 信息管理系统的现状及存在的问题

我国关于教务管理信息的开发与研究始于上世纪80年代中期,主要由高校研究机构负责系统的研发。所以,无论是管理体制还是教务工作职能的分工,我国教务信息管理远远落后于国外[2]。目前,国内大部分高校教务信息管理系统主要有单机管理模式、基于校园网的全院管理模式以及基于局域网的部门管理模式3种。其中单机管理模式和基于局域网的部门管理模式较为简单,但数据操作重复性高、管理规范不统一以及数据统计管理不一致等[3]。对于基于校园网的全院管理模式是目前高校运用较多的模式,该模式基本满足高校各部门关于学生工作数据的管理,但数据传输与共享容易受到网络速度的影响,特别是数据操作高峰期,容易产生网络延迟,造成数据同步性较差。此外,各部门之间的数据结构设计不明确等因素,导致该模式已无法达到高校教务工作管理信息化、网络化标准[4]。

目前,关于高校教务信息管理系统的建设和使用,无论在系统技术方面还是工作人员综合能力方面都存在一定问题,其中主要问题为:

1)在系统技术方面,无论软件系统架构还是硬件设备相对落后,系统结构不明确,造成系统工作效率低、经济效益差等;

2)系统组织结构与高校实际管理组织架构有所差异,甚至有些教务信息管理系统远远落后于实际情况,造成系统管理混乱、管理效果不佳;

3)由于高校教务信息管理人员缺乏对系统操作的培训,对系统架构了解较少,甚至有些部门对系统的适用不够重视,容易造成业务不熟、经常操作失误等。

2 高校教务信息管理系统的需求分析

2.1 系统实现目标分析

本系统从高校教务管理工作的具体需求出发,充分结合高校校园网络资源信息,改善高校教务信息管理和工作效率,促使高校教务管理工作更加规范性和高效性[5]。因此,设计的高校教务信息管理系统最终要实现以下目标:

1)结合高校教务日常工作业务需求,建立完善的业务管理模块功能和合理的业务流程;

2)根据高校不同组织机构和不同角色,建立完善的角色管理机制;

3)使用最新的网络架构技术,提高教务管理系统使用的稳定性和安全性,使系统相关数据更加精确;

4)使用最优的系统架构,提高教务管理系统的移植性和扩展性,让后续有更多工作人员参与系统的优化和升级。

总而言之,基于上述关于系统建立的四大目标,让高校教务管理信息系统最终达到提高教学管理质量、降低教学管理成本、高效利用教学资源以及提高工作效率等目的。

2.2 系统功能需求分析

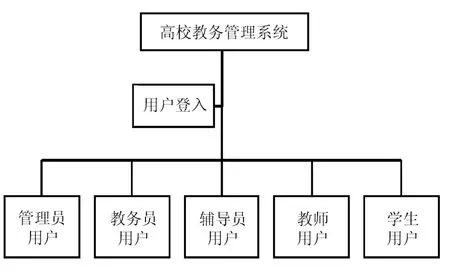

对于任何软件的开发,需求分析是项目开展的第一步,也是项目成功与否的关键环节[6]。明确高校教务信息管理系统需求,对开发该系统十分有利。系统功能需求架构如图1所示。

图1 系统功能需求架构

根据高校实际教务管理工作项目要求,制定了5个不同管理角色。他们分别为系统管理员角色、教务工作管理员角色、在校老师角色、在校学生角色以及外校访问者角色。每个角色只能在自己角色范围内的系统功能模块进行操作和管理。可见,如何配置每个角色的功能模块以及每个角色的逻辑关系尤其重要。

1)系统管理员用户功能模块。该模块主要负责系统用户和各角色的管理,包括查询、添加、删除以及修改等功能。

2)教务管理员用户功能模块。该模块主要负责学生信息管理、教学计划任务管理、考试及成绩管理等。

3)学生用户功能模块。该模块主要为学生的常规操作服务,它提供包括日常修改个人信息、选课、成绩查询等功能。

4)教师用户功能模块。该模块是教师信息管理系统,同时为教师提供一个处理学生相关工作的平台,教师能够在该模块下实现修改个人信息、课程安排、成绩录入及修改等功能。

3 基于网络技术的平台搭建

3.1 平台总体架构搭建

设计的高校教务信息管理系统如图2所示。

图2 C/S三层架构示意图

采用经典的分布式的C/S架构,该系统主要划分为三部分,即用户界面层、应用层以及数据层。三层次结构业务逻辑清晰,耦合性较低。它们在系统中起到不同的作用,用户界面层只负责信息的显示,它无需知道数据是如何操作和处理的,因此,在该层中通常会具有不同的应用接口,如图形界面程序、浏览器等。应用层是最重要的一个结构,它具有承上启下的作用[7]。它不仅为用户后界面层提供所有显示数据,还要接受数据层发送的数据,并将数据整理好,按照不同接口依次发送给用户界面层。数据层为结构的最低层,它是用户界面层所有数据的来源。该层负责数据的存取和计算,并实时地发送给应用层。可见,三层次结构相对独立,有利于系统的移植和扩展。

3.2 系统开发技术运用

系统开发相关技术要求及特点见表1。

表1 系统开发相关技术要求及特点

高校教务信息管理系统基于ASP.NET开发平台,利用具有智能化的VS2010开发工具以及面向对象设计优势的C#开发语言,采用B/S的网络结构模式共同开发完成。B/S的网络结构模式如图3所示。

B/S结构是一种先进的网络结构模式,该工作方式主要分为浏览器、服务器以及数据库三个层次,其中服务器层次为该系统的核心。相对于以往国内使用较多的Web服务器端脚本技术而言,文中所用的ASP.NET平台对于创建动态网络应用程序具有较强的可扩展性和自定义性,并且该平台实用性较强。对于数据库层,充分利用SQL Sever 2005数据库的智能化、安全性高和成本低等特点,使系统在开发过程中使资金得到有效控制,对于资金有限的高校而言,是一个十分明智的选择。

图3 B/S三层结构图

4 系统的设计与实现过程

4.1 系统的设计

4.1.1 总体开发设计思想

基于计算机网络的高校教务信息管理系统是基于B/S模式,各项操作均通过客户端访问服务器的程序而实现,同时结合ASP.NET开发技术完成。

可见,高校教务信息管理系统的设计思路应主要满足三点:

1)采用分布式的C/S架构和基于B/S的网络结构模式设计;

2)软件系统具有较高的安全性和稳定性;

3)软件系统需满足实用性要求。

4.1.2 系统功能架构设计

高校教务管理信息系统功能架构如图4所示。

高校教务管理信息系统根据不同角色对主要功能模块进行划分,主要分为:管理员平台模块、教务员平台模块、辅导员平台模块、教师平台模块及学生平台模块[8]。其中,管理员平台模块、教务员平台模块和辅导员平台模块采用C/B框架结构设计,而教师平台模块和学生平台模块则采用B/S框架设计。

图4 高校教务管理信息系统功能架构示意图

4.2 系统的实现过程

高校教务管理信息系统能够切实为信息系统管理员、教务工作人员、广大师生提供较为便利和实用的动态信息平台,提高高校教务管理信息化水平[9]。其中,学生用户模块的具体流程如图5所示。

图5 学生用户系统操作流程

学生用户模块主要为学生提供常规操作服务,它提供包括日常修改个人信息、选课、成绩查询等功能。

该系统为学生用户提供三项基本功能:学生信息修改功能、查询功能以及课程制定功能。

4.2.1 学生修改功能实现过程

为确保信息安全,学生用户每修改系统贮存的自身任何一项信息,需得到该用户名和密码的验证才能进行修改。当用户名和密码验证成功,并将修改的内容提交给服务器,方能修改成功。

4.2.2 学生查询功能实现过程

首先,学生用户需登入学生用户系统,点击查询功能模块。进入查询界面后,根据要查询的内容进行相应的操作。如查询学生成绩,点击成绩查询模块,输入学生用户基本信息后,查询结果显示与界面,提供给用户查看。该模块功能只提供查询和对查询结果的浏览,不具备修改功能。

4.2.3 学生课程选定功能实现过程

与学生查询功能模块一样,首先需要根据用户名与密码进入学生用户系统。点击课程选定模块,在课程选定界面中进行相应的课程选择、授课教师选择等,最后点击提交。同样,如有发现课程选定有误,需要进行修改,需返回学生修改模块进行操作。

学生信息修改界面如图6所示。

该模块信息包括专业系名称、班级名称、学号、姓名、密码等基本信息的修改。当点击重置按键时,当前信息全部消除,需要重新添加。当点击提交按键时,当前信息确定并提交数据库保存。

图6 学生信息修改界面示意图

5 结 语

为促进高校教务管理工作及高校信息资源使用效果,基于计算机网络技术设计的高校教务信息管理系统能够有效增强教务工作人员的信息化管理技能,对提高高校教学整体质量具有深远的意义。但对于计算机网络技术如何提高教务管理信息系统的规范化、系统化问题,仍需要更多人在实践过程中不断思考和探索,最终建立更加成熟的教务管理信息系统平台,更好地服务于大家。

[1] 丁建伟.基于ASP.NET的高校教务管理系统分析与设计[J].济南职业学院学报,2007(5):18-19.

[2] 李康满,梁小满.基于ASP技术的学生管理系统分析与设计[J].电脑知识与技术,2009(12):98-100.

[3] 詹军.基于Web的教务管理信息系统的设计与集成[D]:[硕士学位论文].合肥:合肥工业大学,2009:50-54.

[4] 周华清,宋文琳.在C#.NET中应用存储过程[J].科技广场,2005(10):63-66.

[5] 齐德显,胡铮.网络与信息资源管理[M].北京:兵器工业出版社,2010:165-165.

[6] 付晓琳.网络教学管理平台在开放实验教学中的应用[J].长春工业大学学报:高教研究版,2011,32(3):107-108.

[7] 于永江,王洪刚,郝金光.开放式实验教学模式及实验室开放管理系统探讨[J].鲁东大学学报:自然科学版,2008(3):162-164.

[8] 赵志强.关于高等职业技术教育网上教学平台建设的思考[J].职业圈,2007(11):47-48.

[9] 陈笑蓉,张志明,陈梅,等.计算机软件开放式实验教学系统的研究与实现[J].黑龙江高教研究,2004(6):87-89.