重耳川行记

2014-03-25狄马

狄马

文化走水不走山

以往在讨论音乐、美术、戏剧等艺术现象时,过多地强调了产生它们的历史条件和社会经济基础,而对它们赖以形成的环境,尤其是地理环境估计严重不足。实际上,对一门艺术的产生和发展,地理环境起着非常重要的作用。法国人丹纳早在十九世纪六十年代就注意到了艺术与环境的关系。他甚至把各种艺术的分布比喻为地面上的草木,不同的纬度导致不同的气候,不同的气候只能产生不同的艺术。中国的先贤在对音乐作品归类时,首先从功能上分为“风”、“雅”、“颂”,但对“风”类作品(民歌)作进一步归类时,却以地域分为周南、召南及邶、鄘、卫、王、郑、齐、魏、唐、秦、陈、桧、曹、豳十五国风,说明古人很早就注意到了音乐和地理的关系。

当然,不同性质的音乐对地理环境的依赖程度也不同。一般来说,由专业艺术家创作的音乐与地理环境的关系不大,而由民间艺人创作并口口相传的音乐却与地理环境的关系十分密切。在地理环境的诸因素中,山和水发挥的作用也不一样。一般来说,山对文化和艺术的传播起着一种阻断和分割的作用,而水则是一种通道和桥梁。有采风经验的人常常会发现,两个相邻不足十里的村子,只因为中间隔着一道山脉,民风民俗就呈现出完全不同的样式;而两个相距百里的村庄,只因为处在同一河道的上下游,风俗习惯则会大致相同。这是由于在农业时代,人们逐水而居,信息交流、文化传递主要靠的是水上交通或大河冲击成的川道,而不是翻山越岭的“山路十八弯”。因此,我常说“文化走水不走山”,意思就是一条河塑造一种风格的文化,一条川涂染一种色彩的艺术。如恒河之于印度文化,尼罗河之于埃及文化,幼发拉底河之于巴比伦文化。可以说,哪里有河流,哪里就有文化;哪里有什么样的河流,哪里就有什么样的文化。

在陕西北部有一条河,叫淮宁河。《水经注》上称为“走马水”。宋时因抗击西夏在此筑怀宁寨,遂将“走马水”改为“怀宁河”。后又讹为“淮宁河”沿用至今。它发源于子长县石家湾的高柏山麓,流经该县的涧峪岔、南沟岔二镇,进入子洲县,经该县何家集、老君殿、裴家湾、淮宁湾四乡,最后在绥德县的邓家楼注入无定河,全长85.2公里。相传春秋晋国公子重耳,就是沿着这条河“奔狄”的。因而,当地百姓至今仍把这条河道叫重耳川。

重耳川人性格刚烈,粗狂豪迈,然而民间艺术却呈现出一种秀美飘逸之气,与周边的绥德、米脂、横山皆不相同。1942年,鲁艺的文艺工作者在此发现了一部大型套曲,叫《审录》,内容改编自冯梦龙的《玉堂春落难逢夫》,讲的是贵公子王景隆和名妓苏三之间生离死别的故事。当地艺人之所以称它为《审录》,是由于它节选的是苏三落难洪洞县,王景隆亲自会审时的“记录”。这部具有歌剧性质的套曲不仅篇幅长——整个唱完需要一个多小时,而且唱词文雅工整,曲调婉转动人,具有明显的江南风格。尤其令人奇怪的是,当地流传的其他民歌,如《九连环》、《五连厢》、《徐州请客》、《罗成托梦》、《画扇面》等,不仅唱词在陕北绝无仅有,旋律也都染上了一种《审录》味。这使人不得不怀疑,整个重耳川的文化可能与历史上某次大规模的移民有关。

我因为出生在重耳川,很早就注意到了这道川的风土人情和民间艺术。老想有机会实地考察几位老艺人的从艺经历,但苦于不会开车,终年文债缠身,不能成行。这回西部文化网、西部网络电视的执行总裁马文敏先生,带着公司的两位年轻人——记录片导演惠夜杰、摄像师窦鹏辉,要去该地采风,约我一同采访,我便不假思索地答应下来。

苗永须:一个伞头的肚子里

能装多少秧歌?

2013年4月24日上午,我们一行四人从西安出发,走了五小时,于中午时分到达延安。在北关一个偏僻小巷里用了午餐,餐毕,绕过几处建筑工地,在宝塔山背后一个叫黄蒿洼的村子里,找到了我们的第一个采访对象:苗永须。

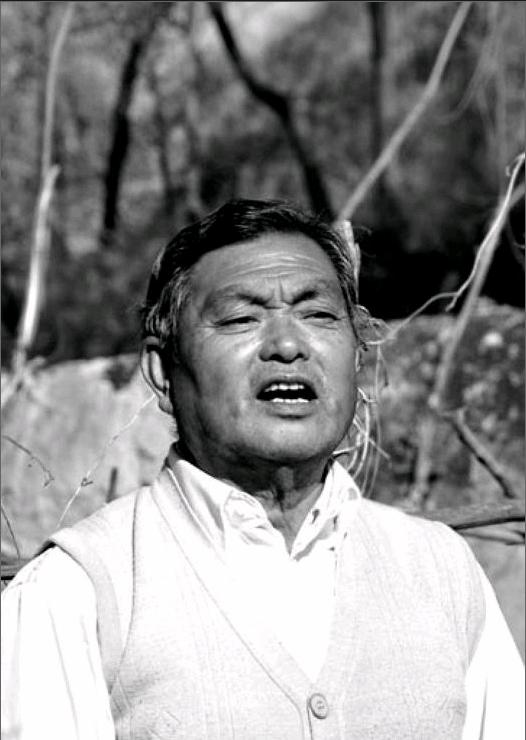

苗永须是子洲何家集乡苗家沟人,1942年出生在一个世代伞头的农家。像现在的好多农村老人一样,他退休后无事可做,租住在这里,帮儿子看孩子。但与一般农村老汉不一样的地方在于,退休前他是公务员,曾辗转在本县砖庙、裴家湾、何家集几个乡政府工作过。1967年榆林农校毕业后,响应当时的国家号召,回乡务农当民办教师17年。1984年复出后,一直过着“半农半吏”的生活。所谓“半农半吏”,就是一到农忙时间,他就请假回家种地去了,种完地还得照常上班。“那时工资常常拖欠,我的工资不够养活一大家子人。”上世纪六十年代,家里没吃的,他从亲戚家借来一口袋麸子,拌上晒干的红苕叶,蒸着吃,最后腿都肿得走不成路。改革开放后,管得松了,闹秧歌“打伞”有人给钱了,不像祖父辈们只能“图个红火”。开始是50元,慢慢发展成到100元、200元,都是按天算的。

他说:“我过完初一,就出门当伞头去了,差不多要到二月二以后才能回来。一个正月挣的钱三个娃娃前半年的学费就够了。后半年没人请了,就到银行借贷款。年终工资发下来再还给人家。”就这样过了大半辈子,一直到近几年,老了,扭不动了,才歇在家里。他说:“现在在家看电视,看那些娃娃们扭秧歌,节拍不对,步法不对,恨不得立马站起给他们纠正。要是我再年轻十岁,我也要上‘星光大道。”他看了看老婆,笑着说。

他说,秧歌难,难在“即才”。“即才”在陕北话里就是即兴发挥的才能。伞头是一支秧歌队的领唱,或叫主唱。锣鼓响的时候,你的脑子不敢停。你得在短时间内根据这家人的情况想出四句词,而且要合辙押韵;不然就叫“跌下了”。“跌下了”的意思就是唱到中间没词了。这会被视为不吉利。轻则会遭主家辱骂,重则会用棍棒赶出。因此,伞头们有一条心照不宣的规矩——“宁叫扢捩不叫跌”,意思就是宁可唱得别扭些,也不能叫“跌下”。

曾有这样一个故事:一个伞头领着秧歌队,进了一户人家的院子。这家人很穷,屋里屋外几乎什么也没有,只看见墙头上放些棒棒杆(玉米秸),伞头就高声唱道:“进了你们家的大门满院看,墙头上放些(价)棒棒杆,棒棒杆、杆棒棒,……”这时他已经感到没词了——也许是这家人实在乏善可陈——但又不能“跌下”,猛然看见门上贴着对联,就朗声唱道:“你们家的对子是谁写的?”众人明知道这是无话找话,但根据唱秧歌的规矩,还得齐声附和——“你们家的对子是谁写的?”endprint

“我唱了一辈子秧歌,没跌过。”提起他的演艺生涯,苗永须很自豪。有一年,他被请到花寺湾当伞头。村里人住得很分散,东西两头差不多有二里路。秧歌发到东头时,看见一排足有20多眼的窑洞。村长说,“苗师,秧歌队的‘公馆(秧歌队歇脚的地方)扎在村西头。你看我们先把这一排唱了,还是吃完饭再过来?”他想了一下,说,那就先唱了吧!省得吃完饭再过来。没想到一上场,他就感觉大事不妙,原来这一线20多眼窑,一眼一家,共住着20多户人,每家三个秧歌,加上小场子,要唱70多支秧歌。但锣鼓就是冲锋号,一旦吹响,就不能停下。他耳听锣鼓,心念歌词。声已歌起,声响歌止,一口气唱了70多支秧歌,无一重复。“那时年轻,记性好,嗓子瞭。现在咋球势了(不行了)。”说完,他看了看窗外,眼里闪过一丝落寞。

“即才”考验的是人的反应能力,但也得平时有准备才能唱出来。俗话说“台上一分钟,台下十年功”,肚子里没有,“即才”再好,也不顶用。“你看现在娃娃们唱秧歌,拿一张纸纸,走到那里,都是这四句死词,还扢捩马趴唱不成。把我急得呀!”“老秧歌不能这样。它唱的多是民间传说、历史故事,不知道起码的典故,根本就不敢上场。”

秧歌队发到某村,通常要过“三彩”。所谓“三彩”,就是三道门。在陕北乡下,就是在秧歌队必经的路上,用三根木棍搭成一个门字形的架子,棍用丝绸彩带包起来,意谓驿站的大门。驿站的门上,站着一人,拄长棍,染花脸,着长袍,是为驿程官。驿站前面是一队探马,武官打扮,奔走于途,类似于南方迎神赛会时的“塘报”。主要任务是黄土垫路、清水洒街,探询并报告秧歌队所到的位置。这一簇人官小,但惹不起,好比现任领导的秘书和司机。因而先得给他们唱秧歌。唱完后,你刚准备参见驿程官,队伍里突然冒出一个个子矮小,反穿皮袄,画得五抹六道的人,民间叫他“走秃子”,实际上就是“土行孙”。由于他会土遁,因而可以自由穿行于彩门前后。你不给他唱秧歌,他可以随时挡住你的去路。除了这些常见的角儿,有时还有唐僧师徒、刘关张三兄弟、八洞神仙立在门前。你必须通过脸谱立即认出是谁,并根据他们的大致经历,很快唱出来,他们才让你过关;否则,你根本进不了彩门。

与苗永须聊了一下午,晚上在延安百米大道旁一个叫“天禹”的宾馆住下,第二天我们的越野车把苗永须拉着,回他的老家苗家沟。他给我们讲了一路的老秧歌。苗永须眼里的老秧歌,完全是对古代官员出行的模拟,至少是山寨版的官员互访。

第一彩,通常是见面秧歌。由主队先唱表示欢迎,客队后唱表达敬意。三个秧歌唱完,主人挪彩门,进入二彩。所谓“挪彩门”,就是把木棍支起的架子往后移动几十米。“二彩”的秧歌一般是“问答体”。这时伞头之难,不仅难在“即才”,也难在对各种历史典故的熟捻,老百姓称之为“肚才”。苗永须因为有文化,一般伞头不敢刁难,怕偷鸡不成反蚀一把米。他自己为人厚道,一般也不出难题,刁难受苦人。锣鼓一停,他开口唱:

什么女替父去从军?什么女领兵把西征?

什么女登基坐龙廷?什么女大破天门阵?

对方回唱:

花木兰替父去从军,樊梨花领兵把西征,

武则天登基坐龙廷,穆桂英大破天门阵。

二鼓停下,他又唱:

赵州桥儿什么人来修?玉石栏杆什么人来留?

什么人骑驴桥上走?什么人推车碾下一道沟?

对方回答:

赵州桥儿鲁班修,玉石栏杆圣人留,

张果老骑驴桥上走,柴王爷推车碾下一道沟。

末鼓又停,他再唱:

什么年里佛出世?什么年里降老君?

什么年里生孔子?这三年共生的什么人?

对方回唱:

纣朝一年佛出世,纣朝二年降老君,

纣朝三年生孔子,这三年共生的三圣人。

三通鼓罢,两支秧歌队不再问答。“二彩”挪为“三彩”,主队秧歌转为迎接客人,客队秧歌转为谦逊的受恩。这支秧歌队才算被对方正式接纳,于是开始谒庙、谒门子、转灯,晚上还有秧歌剧《扳水船》《走竹马》《小车子》等表演。值得一提的是,这些秧歌剧有情节,有故事,有大致固定的歌词,已经属于专业或半专业性质的“剧场型艺术”了。演员没有基本的训练是不敢上场的。一般要闹到深夜,演艺人员才在“公馆”歇下。第二天若主队意犹未尽,还可以与客队进行联欢表演,节目丰富多彩,有信天游、流行小调、小品、陕北说书等。演出完毕,这支秧歌队在该村的使命才算正式结束。

酒曲:消失在酒桌上的文明

在正宗民间艺人眼里,苗永须是“公家人”,文革前的中专生,行止见识自与纯粹的“农民艺术家”不同。比如,对秧歌,对酒曲,他比一般艺人多了一层自觉的保护意识。他会唱的传统酒曲有一百多首,利用哄孙子睡着的时间,写了出来,交给二儿子,说,“你们几个娃娃都不学,但这好歹也是你爸一生的心血,你把它打印出来,交给社会上喜欢的人,总比我带到墓窑里强。”但二儿子工作忙,几年过去了,也没有打好。他哀叹说,“我的这些娃娃都不办事。”他有一个最大心愿,就是将这些酒曲打好后,请一个识谱的人按他唱的调子配上简谱,将来就不会失传了。尽管实际情况可能比他预料的还要糟糕,也就是说即使配上简谱,酒曲可能还是要失传。因为酒曲不仅仅是几支曲子,酒曲背后是一整套风俗和传统,如果这些风俗和传统不见了,酒曲自然不会单独存在。

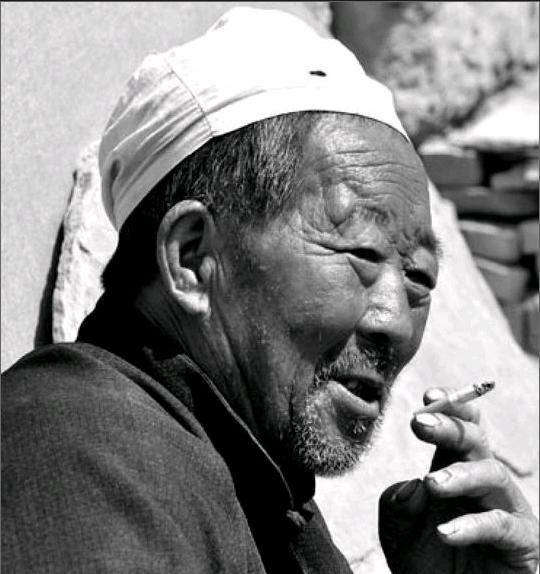

老重耳川人喝酒有“讲究”,而酒曲就是靠这些“讲究”而存在的。苗永须喝了一辈子酒,唱了一辈子酒曲,但他还是感叹酒里面的学问太深了。首先白事不能唱,尤其是老人去世不顺心,或青壮夭亡,更要与事主同哀,与孝子同哭。红事可以唱,但要分清老人的朋亲(逆序词,即“亲朋”)和子女的朋亲。一般来说,老人的朋亲属于同辈,可以唱荤;子女的朋亲属于晚辈,只能唱素。为客时,开席的酒曲一般是要夸赞主人的好招待,子女孝敬,老人慈爱;为主时,则要尽量低调、谦抑,除了自叙“小窑窄炕”、“少铺没盖”、“寒茶冷酒”外,还要“请客人们多担待,难在心里笑在怀。”对这种贬己扬人的客套,现在的年轻人已经很难理解了,认为那是“长他人志气,灭自家威风”,甚至直斥为“虚伪”。殊不知任何一种文明都是在谦抑中长大的。含蓄、礼让作为古典人文精神的核心,不光是中国,也曾是欧洲绅士们共同遵行的道德规范。如果说与现在的以喝倒对方或巴结领导为最终目的的酒宴比,乡土中国的酒宴以夸奖对方为礼是一种“虚伪”,那么,我宁要这种虚伪的“文明”,而不要那种真实的“粗鄙”。endprint

总之,在全民皆“麻”的喧嚣声中,在满耳“书记长、书记短”的阿谀声中,一代人的风仪、才华渐渐远去。代之而起的是,不分长幼的吆三喝四,无论男女的捋袖揎拳。只有尊卑还拎得很清。在我供职过《美容》杂志,曾发生了这样的怪事:老总佯醉,命令部属下跪。一位周姓诗人竟然真的长跪不起。传统乡村社会里,有朋自远方来,温一壶酒,藏在锅巷。客人盘腿坐在炕上,把酒话桑麻的情境是一去不复返了。

苗永须说,老陕北人喝酒先论齿序,齿序论好了,才能排座位。主妇一般是不上场的,她们在灶下忙菜,烧好了,端上来。主人先擎起一杯,悠扬的《敬酒歌》便在纸窗中飘荡出来:

二道道韭菜挣把把,好不容易咱们遇到一搭搭。

这杯杯烧酒你接下,接下这烧酒咱好拉话。

客人接过酒,一饮而尽。再斟满一杯,双手捧给主人,开口唱到:

一杯杯烧酒一碟碟菜,感谢咱主家的好招待。

我唱得不好嗓子赖,还请主人家多担待。

(白:担待些甚?)

一来我人年轻,二来我初出门,三来我人生认不得一个人。

好像那孤雁落在凤凰群,展不开翅膀放不开身。

叫亲朋,你多担承,担承我们年轻人初出一回门。

主人接起饮下,坚硬的心已开始融化。如果说进门时还多少有些隔膜,现在只有惺惺相惜的快意。多少日子里的眉高眼低、冷言冷语都在这杯中化去。主人的谦卑与客人的信赖已联为一体,酒曲成了最好的催化剂。

苗永须说,有一年,他和同村的几个年轻人到裴家湾卖炭(煤)。炭送到人家门上,正赶上午饭。主家说,看把你们热的!我叫婆姨给咱们弄点菜,再叫个唱家,把你们招待下。那时人都吃不饱,我们是瞌睡正等个枕头,人家一说,就顺势上了炕。菜端上来,酒瓶打开,那个叫来陪客的,开口先唱:

早起的鸦雀(喜鹊)叫得紧,婆姨咯囔说要来贵人。

晌午在窑里做营生,主家来了把我请。

我趿拉了两只鞋就起身,众亲朋就是大贵人。

人家唱罢,同村的年轻人咳嗽扬声,要他也来一个。他那天晌午有点累,但看那阵势不唱不行,就即兴编了一个:

喜冲冲,笑盈盈,转步子上了待客厅。

架耳窗子棂子门,红油桌子漆板凳。

先端上猪肉翘板粉,后端上羊肚拌青葱。

猪耳根拌黄瓜脆(个)生生,好菜多得乱(吆)沌沌。

金壶里转上来个竹叶青,银壶里转上个银西凤。

要吃好烟也紧承,大前门还有大中华。

炕上首席坐的是年老人,两旁里又坐着年轻人。

叫一声,年老的,还有众亲朋,咱们喝上酒儿红火一阵阵。

一曲唱罢,主人高兴得合不拢嘴,婆姨在地上直转圈圈。那个叫来陪客的一溜从炕上下去,再没有出现。贫寒之家准备一桌饭不容易,他们的热情需要肯定,赞美可以使他们获得自信。作为受恩者,也需要把这种感恩说出来,说出来心里才会踏实;而山乡草野长大的人见的人少,容易害羞,不喝酒不好意思说那些文绉绉的话,只有借助酒曲他才可以堂而皇之地表达内心的情愫。“但这也只是开场的节目,一个酒场几小时,老是夸人家光景过得好,婆姨长得俊,人家也受不了。”接下来,苗永须就会唱些关于历史典故的酒曲,这才是他的拿手好戏。

比如他唱的《刘备送徐庶》:

大炮响三声,刘皇叔他送先生。

这君送了臣来臣送君,将先生送到十里长亭。

你回到家中奉养你母亲,撂下我的这江山叫何人照应?

叫主公,你侧耳听,卧龙岗上有一人,诸葛亮他字孔明,

请下山岗尽力尽忱,敢比我还能。

他最爱唱的还有《草船借箭》:

赤壁鏖兵周郎用火攻(啊呦哎),(这)草船上借箭是鲁肃的功,

献连环的定计是凤雏庞统(啊呦哎),(这)七星台治好小周郎的病(啊呦哎)。

丁奉徐盛二人打盘定计,要害主公,猛听船舱走雕翎,射棚声,

霎时间,霎时间,雾气腾腾(哎嗨吆),江河岸飘下一只孤舟子小船(哎嗨呀),

船舱里边站一位将军(哎嗨呀),(哎)头戴金盔,身披金甲,左挂弯弓,右插雕翎,

手执丈八长枪,人是那姓赵,名云,字是那子龙(哎嗨吆)。

在漫长的农业时代,由于贫困与落后底层百姓受教育的机会很少。这一类关于历史故事的酒曲,不仅可以助兴,还可以起到普及历史文化的作用,是真正的“寓教于乐”。年轻时苗永须会唱整本的《杨满堂征西》,从老令公开始唱上几代人,但现在已记不全了。“即使我能唱全,年轻人也没耐心听了。这些酒曲用不了几年,怕就要失传了吧?”说这话时,他的眼睛睁得很大,盯着我。似乎要听到一句否定的回答,但我没勇气说真话,也不想拿假话糊弄他。只好看看窗外,说,陕北的天蓝得很!

封树生:一个盲艺人的

前世今生

在见到艺人封树生之前,我对他已经有了不少的了解。可以说是“神交已久,缘悭一面”。2007年正月重耳川走出的著名律师朱占平,回乡省亲,录制了一段封树生自弹自唱的信天游《穿红鞋》,发在网上后,引起很多人的关注。一个年过七旬的盲艺人,坐在自家的窑洞前,用自制的土琵琶弹唱酸曲的形象,给好多网友留下了极深的印象。我因为十分喜欢这首歌,就反复请教朱律师,将歌词扒出来,发在网上。其词曰:

穿上一双红鞋鞋硷畔上站,爱得他们年轻人不想吃饭。

叫一声(那个)年轻人哟你吃你的饭,我的这一双红鞋哟家常穿。

脑畔上(那个)耤地哟回不转牛,寻不下一个好男人我才交朋友。

寻下一个好汉哟满天天飞,寻不下一个好男人哟吵成一片鬼。

金饀秫(那个)开了花结成卜榔,好男人(那个)轮不到咱门上。

三十三颗荞麦哟九十九道棱,朋友(那个)虽好都是人家的人。endprint

千里路上的雷声万里路上的闪,远路里(那个)交朋友都是徒枉然。

雷声声(那个)响在(一个)当天天上,交朋友要交在(一个)门边边上。

骑骡子(那个)不如骑上马走得快,交朋友(那个)不如拔上一筐苦菜。

拔上一筐苦菜哟能就两顿饭,交下一个朋友哟(都是)枉徒然。

大路(那个)再宽哟总有个畔,唱到(一个)达价咱咋算了。

其中倒数第二句为因袭信天游上下句格式的需要,是我加上去的。这是一段多少有些悲情的婚恋故事。故事中的女子或由于家贫,或由于貌丑,寻不下一个好男人做她的丈夫。她就穿上一双红鞋四处招摇,但这首歌了不起的地方在于,它并没有站在道德制高点上谴责这位“性解放的急先锋”,而是用悲悯的目光,认为她结交男友不是图快活,而是因为没办法。本地的男子都不愿意和她好——大概由于她名声不好,她交往的男朋友都是外地人,但这些外地人打一枪换一个地方,远水解不了近渴。最后她自嘲说:交朋友还不如拔苦菜。拔上一筐苦菜还能就(下)两顿饭,交下一个朋友最终都是徒枉然。但她不怨不怒,一脸平静地接受了上天赐予自己的命运。这种自然主义的生活态度使我们想起《诗经》里那些恬淡自适的女子。

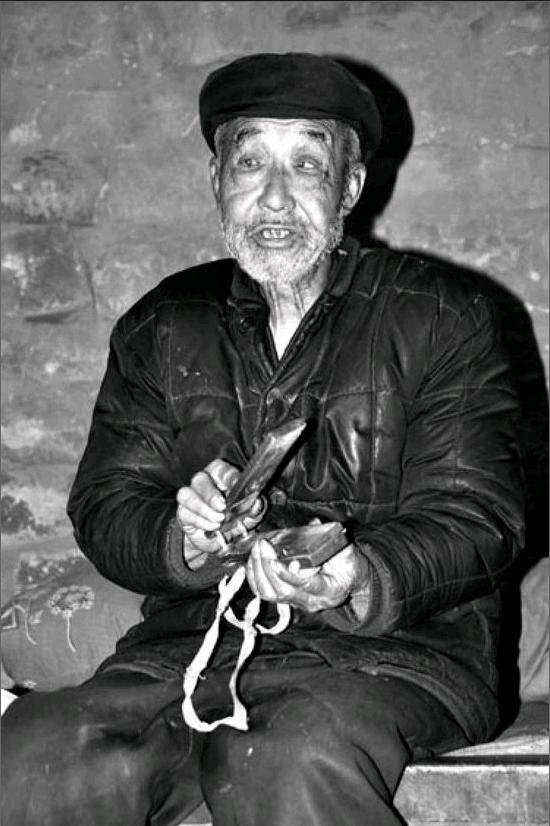

因了这种缘分,4月26日早晨,当我们由老君殿中学的李杰老师领着,进入一个有三孔窑洞的院子时,我立即认出这就是弹唱《穿红鞋》的地方。于是,对摸索着迎上来的老封说:你就是坐在这里弹唱《穿红鞋》的吧?网友们都夸你好光景。他说:好甚哩!拖死了。

1933年正月初七,封树生出生在老君殿镇的红柳湾村。红柳湾是镇政府的所在地,因而街上的人都认识他,并知道他的小名叫“展儿”。展儿四岁时,父亲就去世了。七岁时得了一场怪病,高烧不退。那时农村缺医少药,家里请不起医生,得了重病,只能听天由命。展儿命大,四十多天后,烧退了,命也保住了。可母亲发现他的眼睛不对了,就拿一双筷子在他眼前晃悠,问:“这是什么?”展儿说他看不见,又拿起一把笤帚说:“这是什么?”展儿还是说他看不见。母亲就哭了:“天哪!我娃眼瞎了,这辈子可怎么活呀!”

到了上学的年龄,母亲打发他到学校去,但他的视力太弱,老师在黑板上的字他基本看不见,让他自己在作业本上写,每个字都写得像牛头一样大。念了几个月,老师对他母亲说:你还是把展儿领回去吧,我们没法教啊!但母亲发现这孩子的听力极好,对音乐很敏感。谁家有个红白喜事,他只要坐在唢呐班子的火堆前听一会儿,就能拿起家什鼓捣了。家里人认为他是吃这碗饭的料。十六岁的时候,就让他拜当地有名的说书艺人贺生云为师学说书。学费是米麦四斗。学说书要先学“诳言”,书匠们称之为“书套子”。“书套子”就是描述刮风下雨、梳妆打扮、操兵练将、老爷升堂等典型场景的固定段子。“书套子”会了,加上故事情节,换个关口人名,一本书就算会了。展儿心灵,两月下来不仅学会了弹琵琶,还能独自说一两本书了。

1951年春天,政府拨了200石小米,在绥德九真观办起了陕北说书培训班。韩启祥任指导老师,尚爱仁任政治老师。学员是来自绥德、米脂、子洲、清涧等地的30多位盲艺人。那年封树生18岁,在当地说书已有了些名声,就被乡政府推荐去了。培训班的主要任务是学说“新书”。所谓“新书”,就是相对于以往讲才子佳人、忠臣良将的传统书,政府组织人马编写的一些歌颂共产党的书目,包括《王贵与李香香》《刘巧团圆》《张玉兰参加选举会》《宜川大胜利》《打瓦子街》等。办法类似于小学生学课文,一群盲艺人坐在一间大教室,由韩启祥一句一句领读。读熟、背会就算过了。我问:“那调子怎么办?是不是也要求统一?”老封说:“调子他们不管。各人还按自己从师父那里学来的唱。”这就是新政权的高明之处:他们不在乎音调,甚至还鼓励艺人们用老百姓喜闻乐见的形式。只要把内容变成他们认为正确的就行了。实际上,这些艺人也不在乎唱什么,他们更在乎吃什么。那年月人们都吃不饱,这些艺人来这里一个很重要的目的,就是“听说能享两天福”。但很快他们发现,这里的吃喝与家里差不多:早上一顿小米干饭,下午是较稠的米饭。而同在九真观驻扎的剧团团员,吃得比他们好。韩老师和尚老师也都在剧团食堂吃。他们就向韩启祥提意见,说,吃得不好,我们没力气唱。韩启祥就和尚爱仁商量,给他们改善伙食。星期三、星期五各加一顿面条,星期天吃一顿馒头、肉菜。这下盲人们都高兴了,说,这才像进了“公家”的门了嘛!

1963年,子洲县把这些四处跑庙会的盲艺人召集起来,成立了“毛泽东思想宣传队”,按照就近原则分组编队,下乡宣传“毛思想”。但这些艺人们眼睛看不见,不能走路,每组就配一个能识路的人,手拿一根枣木棍在前边带路,拉扯着后面的前进。他们这一队共四人:师父贺生云,队长曹宏先,还有他,外加一个拖瞎子的叫“对儿”。“对儿”的视力也不好,只有一只眼睛能模糊看见。有一回,走山路,“对儿”误将“天窖”(陕北人称山洪冲击成的深坑)当成平地,一脚踏进去,后面一个接一个,整个“毛泽东宣传队”就全进了“天窖”。贺生云“即才”好,等大家鼻青脸肿进村后,开口就唱道:“瞎子生来实可怜,四人共用半只眼。今天要不是天睁眼,四个就全进了阎王殿。”接着就说唱了刚才的经历。乡亲们闻言,纷纷坠泪。

封树生演艺生涯中最辉煌的一次,是给电影《巍巍昆仑》伴唱。那是1988年,八一电影制片厂来延安拍外景。剧组要找一个为剧中人韩书匠伴唱的演员,要求必须是盲人。当时封树生的二女儿封华,在延安群艺馆工作。一看韩书匠的外型,说,这不就是我父亲的翻版吗?接着就把她父亲的照片拿给导演,导演一看就决定由她父亲为韩书匠伴唱。韩书匠在电影里共说了四分钟,为这四分钟封树生整整忙活了两个月。人家把他拉在延安宾馆,一字一字抠,一句一句练。每天给12元,天天能吃肉,能洗热水澡,就是水有时太烫,他看不见,不会调,喊剧组的人过来,人家听不懂,就对他说:“老人家,你唱吧。一唱我们就懂了。”他就在澡堂里用陕北说书的调子“裸唱”:“今晚上我准备洗澡,澡堂的水有点烧。我少眼无目不会调,同志们过来行行好。”人家一听哈哈大笑,立即过来调好了。endprint