后赵政权两都体制初探

2014-03-23史诤罡

史诤罡

后赵政权两都体制初探

史诤罡

西晋永嘉六年(312)7月,石勒攻占襄国(今河北省邢台市)。次年派石虎攻占邺城,并令其镇守。东晋太兴二年(319)11月,石勒称王,定都襄国,以石虎为单于元辅,都督禁卫诸军事,仍镇邺城。至石虎即位,迁都于邺。先后以其子石邃、石斌以大司马、大将军之职镇守襄国,并建造宫殿。不难看出其两都制的特征。现以此为出发点,分析后赵政权的立国体制及其演变过程,从而揭示后赵政权灭亡的根源。

后赵政权 两都制 辅弼制 襄国 邺

一、石勒统治时期的两都制

1.石勒建立政权的战略部署。

石勒,上党武乡羯人。八王之乱时投于刘聪之父刘元海麾下。刘聪即位称王后,任石勒为并、幽二州刺史、征讨都督等职。公元312年,石勒进攻建业之时遇到难题。《晋书·石勒载记》记载:

“会淋雨历三月不止,元帝使诸将率江南之众大集寿春,勒军中饥疫死者太半。檄书朝夕继至,勒会诸将计之。”

此时,谋士张宾向石勒提出了重要的战略部署,其略曰:

“邺有三台之固,西接平阳,四塞山河,有喉衿之势宜北徙据之。伐叛怀服,河朔既定,莫有处将军右者。晋之保寿春,惧将军之往击尔,今卒闻回军,必欣于敌去,未遑奇兵掎击也。辎重径从北道,大军向寿春,辎重即过,大军徐回,何惧进退无地乎!”[1]

其后石勒采纳张宾之计,转而进攻邺城。然邺城守卫坚固,无法攻取。张宾又献计,其略曰:

“邯郸、襄国,赵之旧都,依山凭险,形胜之国,可择此二邑而都之,然后命将四出,授以奇略,推亡固存,兼弱攻昧,则群凶可除,王业可图矣。”[2]

由上可知,石勒纳张宾之谋进占襄国并都于此。西晋建兴元年(313),石虎攻占邺城。不久,石勒开始重新营建邺城,以石虎为魏郡太守,镇邺三台。“襄国—邺”两都体制初步形成。

2.石勒称王后两都制与辅弼制的确立。

东晋太兴二年(319)11月,石勒即赵王位,以河内二十四郡为赵国,都于襄国。以石虎为单于元辅,都督禁卫诸军事,骠骑将军、侍中、开府、中山公,镇邺。实则是以邺为陪都,宗室领兵镇守,防范易姓篡夺江山。这种辅弼制既能维护统治,又能限制君主独裁,但也埋下了其政权内部更深层次的矛盾。东晋咸和元年(326)10月,“石勒用程遐之谋,营邺宫,使世子弘镇邺,配禁兵万人,车骑所统五十四营悉配之,以骁骑将军领门臣祭酒王阳专统六夷以辅之。中山公虎自以功多,无去邺之意,及修三台,迁其家室,虎由是怨程遐”[3]。由此,引发了石虎夺位的事件。

二、石弘统治时期的两都制与霸府

后赵建平四年(333)[4]7月,石勒病卒,中山王虎劫太子石弘即位,大赦,杀程遐、徐光。8月,赵王石弘以中山王石虎为丞相、魏王、大单于、加九锡,以魏郡等十三郡为国,总摄百揆。10月,大赦。赵王石弘命石虎建魏台,一如魏武王辅汉故事[5]。石虎模仿魏武王之故事[6],以邺为霸府,控制首都襄国。虽然石生、石朗先后起兵反对石虎,终究难以成事。石虎自西晋建兴元年镇守邺城到后赵延熙元年前后经营邺城二十一年,期间虽有石勒听程遐之谋令石弘镇邺城,但终究无法动摇石虎在邺城的根基。赵王石弘为石虎加九锡,按赵翼的说法是:“九锡备物,霸者之盛礼。”[7]一语中的。实则石弘为傀儡,实权已入石虎之手,石虎已经完成了篡夺王位的所有程序,篡夺王位乃其必然趋势。

此外,石虎乃石勒养子,非石勒直系成员。石虎可谓是异姓领兵镇陪都。本身就孕育着分裂的危机,为以后异姓大臣领兵埋下了隐患。后赵政权的辅弼制其开始就是一种异姓领兵镇陪都的体制。石勒纳程遐之谋在某种程度上很可能就是为了改变这种体制,从而解决其内部的危机,然而并没有成功。

三、石虎统治时期的两都制

后赵延熙元年(334)11月,石虎废石弘为海阳王,自称赵天王。次年(335)9月,赵王石虎迁都于邺城,大赦天下。又次年(336)底,赵天王石虎作太武殿于襄国,作东、西宫于邺,皆成[8]。由此,自赵王石虎起,后赵政权的两都制由原来的“襄国—邺”转变为“邺—襄国”。那么,是否其辅弼制仍然存在呢?《晋书·石勒载记》记载了石虎废石弘自立后的形势,其略曰:

“时石生镇关中,石朗镇洛阳,皆起兵于二镇。季龙留子邃守襄国,统步骑七万攻朗于金庸。”

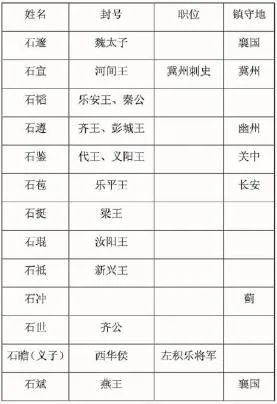

石勒诸子,据史书记载有名可查的有七子,即下表[9]:

另据《晋书·石季龙载记》记载石虎临死之时的情况,其略曰:

“未几,季龙疾甚,以石邃为大将军,镇关右,石斌为丞相、录尚书事,张豺镇卫大将军、领军将军、吏部尚书,并受遗辅政。刘氏惧斌之辅政也害世,与张豺谋害之。斌时在襄国,乃遣使诈斌曰:‘主上患已渐损,王须猎者,可小停也。’斌性好酒耽猎,遂游畋纵饮。”故石虎统治时期仍以宗室领兵镇于陪都襄国以辅佐君主。

附石虎诸子表[10]:

四、辅弼制的崩溃和两都制的消亡

后赵太宁元年(349)4月,皇帝石虎卒[11]。刘后与吏部尚书张豺矫诏杀燕王斌,以豺为太保,都督中外诸军,录尚书事。自此,军权落入异姓大臣之手,宗室领兵镇陪都的辅弼制遭到破坏。时彭城王屯兵于河内,遂起兵讨伐张豺。据《晋书·石季龙载记》记载当时情形,其略曰:

“刘氏惧,引张豺入,对之悲哭曰:‘先帝梓宫未殡,而祸难繁兴。今皇嗣冲幼,托之于将军,将军何以匡济邪?加遵重官,可以弭不?’豺惶怖失守,无复筹计,言唯唯。刘氏令以遵为丞相、领大司马、大都督中外诸军、录尚书事、加黄钺、九锡,增封十郡,委以阿衡之任。遵至安阳亭,张豺惧而出迎,遵命执之。”

之后,石遵废石世为谯王,自立为赵王,以石闵为中外诸军事、辅国大将军、录尚书事。然而,石闵并没有镇守襄国,始终镇于首都邺城。由此而引发了新的矛盾。

11月,石闵杀石遵,拥立石鉴即位。据《晋书·石季龙载记》记载当时情形,略曰:

“鉴乃僭位,大赦殊死以下。以石闵为大将军,封武德王,李农为大司马,并录尚书事;郎闿为司空,秦州刺史刘群为尚书左仆射,侍中卢谌为中书监。”

“时石祗镇襄国,于姚弋仲、苻洪等通和,连兵檄诛闵、农。鉴遣石琨为大都督,与张举及侍中呼延盛率步骑七万分讨祗等。中领军石成、侍中石启、前河东太守石晖谋诛闵、农,闵、农杀之。”

与此同时,石鉴因不满石闵专权,欲铲除之,结果反被石闵所杀。后赵青龙元年(350),石闵称帝于邺城,建立冉闵政权。石祗闻石鉴已死,称王于襄国[12]。后赵永宁二年(351)4月,石祗部将刘显密结于石闵,杀石祗投降。后赵政权灭亡。

五、后赵政权灭亡之根源的分析

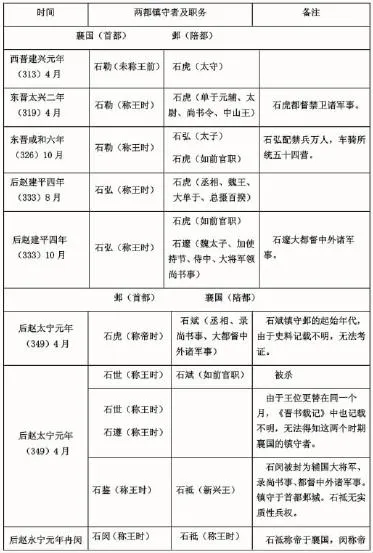

由上所述,后赵政权以“两都制”和“辅弼制”为立国基础,据此可列表于下[13]:

由上表可知,无论是“襄国—邺”还是“邺—襄国”,都是以君主镇首都,宗室领兵镇陪都的模式。这种体制即是以首都为中心的政治文化中心,陪都为军事中心的二元体制。但自刘后、张豺用事,以张豺为太保、都督中外诸军事、录尚书事,是异姓大臣领兵的开始,也是辅弼体制破坏的转折点。然正如前文所叙述的那样,其深层危机在石勒立国,石虎镇邺城之时已埋下。

其后,石遵在称帝前已是丞相、大司马,大都督中外诸军事、录尚书事,开帝王自领军事的先例,宗室领兵镇陪都的体制彻底破坏。石祗虽镇襄国,但其手中无实质性兵权。

石鉴之时,军权被剥夺,石闵在中央为大将军、武德王、中外诸军事、辅国大将军、录尚书事,辅政。后赵政权实已被石闵窃取,后赵政权亡之必矣!

六、结论

后赵政权的立国基础是“两都制”和“辅弼制”,二者紧密相关。“辅弼制”是“两都制”的军事基础,一旦这一基础破坏,“两都制”也会崩溃。石祗虽称王于襄国,但后赵的军事力量掌握在石闵手中,刘显背叛石祗,投降石闵也是必然的。如前文所述,后赵政权的“两都制”是一种二元制,然自石闵掌握军权后,后赵的政治文化中心与军事中心合二为一,陪都的“辅弼制”已经失去其存在的意义。故而,石闵篡赵自立及石祗的灭亡成为必然。

[1][2]晋书·石勒载记.2716,2717.

[3]资治通鉴·晋成帝咸和元年.2943.

[4]公元328年,石勒开始使用年号。

[5]资治通鉴·成帝咸和八年.2986-2989.

[6]关于曹魏时期的霸府请参考山西大学崔彦华所著《魏晋北朝陪都研究》第二章第二节“以邺为代表的曹魏陪都”。

[7]廿二史札记(卷七).九锡文.90.

[8]晋书·石季龙载记.2765.

[9]本表根据《晋书》《资治通鉴》相关编制而成,不另作注。

[10]本表根据《晋书》相关载记编制而成,不另作注。

[11]本年正月,石虎即皇帝位,改元太宁。

[12]青龙元年,石闵杀石鉴,自立为帝,改国号魏。石祗都于襄国,延后赵之帝祚,改元永宁。

[13]本表根据《晋书载记》编制而成,不另作注。

史诤罡 山西大学历史文化学院 硕士研究生

(责编 高生记)