左秉隆与晚清新加坡华文教育

2014-03-23程露晞

程露晞

(暨南大学 文学院,广东 广州 510632)

左秉隆(1850-1924),字子兴,别署炎州冷宦,是晚清政府正式派出的第一位驻新加坡大臣。他出身于广州的普通汉军人家,15岁时进入广东同文馆学习英语及地理数学等[1]1,并先后充当北京同文馆英文兼数学副教习,和驻英使臣曾纪泽的英文三等翻译官等职务[2]574。1881年担任驻新加坡领事,1891年卸任,后任职于广东洋务处总办及广东满汉八旗学务等处。1907-1910年重领星岛华侨事务,晚年回到广州。作为较早接受新式教育的晚清大臣,他代表晚清封建国家政府面对未知的新加坡社会时,凭借其个人的才能和经历,为中新交流和新加坡华人社会的发展作出了不可忽视的贡献。尤其是在华文教育领域,他带领并影响新加坡华文教育发展的新高潮,为新加坡儒学运动的到来起到了铺垫作用。

暨南大学中外关系史研究的奠基人朱杰勤先生是较早关注和探讨左秉隆生平的学者。1947年,他在《南洋杂志》上发表《左秉隆与曾纪泽》[2]574-579一文,乃国内左秉隆研究之嚆矢。新马学者陈育崧先生《椰阴馆文存》一书收录的《左子兴领事对新加坡华侨的贡献》、《清末驻新领事与华民护卫司》[3]121-130等文章也是了解左秉隆在担任驻新加坡领事时作为和政绩的重要成果。新加坡本土学者柯木林先生对左秉隆的研究有进一步的深入。他的《左秉隆领事与新华社会》[4]113-122、《〈勤勉堂诗钞〉中富有本地色彩的诗篇》[4]181-188及《“我视新洲成旧洲”:左秉隆与新中关系》[5]等文章注意还原左秉隆所处的历史环境,从其生平经历来探究其内心情感活动。学界关于左秉隆与新马华人社会的研究成果虽较为丰富,对于左秉隆与当地华教的关系却探讨的不多。在对新马地区早期华文教育的专门研究中,左秉隆也很少被提及,这是对新马华教认识所缺失的一块。因此,有必要进一步探讨和研究左秉隆与新加坡华文教育的关系。

一、早期新加坡的华文教育

据现有资料可知,19世纪伊始新加坡华文教育就已悄然出现。1851年之前,新加坡地区的政权一直由驻印“东印度公司”控制,后分别由英国驻印大总督、英国驻新殖民大臣管理。1819到1904年间,政权的变化并未改变统治阶层对华文教育的冷落态度。[6]尽管如此,华文教育在当地华人的努力下,通过私塾和文社等方式发展开来。

新马地区早期华文教育的发展与英人的南来密切相关。据马礼逊和米怜Indo-Chinese Gleaner的记载,早在1819年马六甲地区就已出现了教会创办的英华书院(Anglo-Chinese School)。书院的创办目标是培育学生对中国和欧洲文学的掌握,同时宣扬基督教精神。[7]233与此同时,马六甲地区华人创办的学校也为部分适龄学童接受华文教育提供帮助。1815年约有8所闽籍华人学校和1所粤籍华人学校,教师数量分别为150人和10人。[7]512然而到了1820年,学校和教师数量都有下降,一些家庭困难的适龄儿童无法上学。

新加坡地区的华文教育稍晚于马六甲地区。1819年6月,当莱弗士一行人重返新加坡时,新岛就有一定规模的中国人。皮尔逊记载道:“到这里来的人中,最勤劳的是中国人。……起初,中国民船只是前来做生意,但随着新加坡的发展,这些船便载了数以千计的中国人到这里来谋生,以至后来市镇里中国人比其他任何种族的人都多。”[8]79-80目前所知,新加坡最早的学校就是莱弗士1823年创办的莱佛士学校(Raffles Institution)。他希望“教育须与商业齐头并进,借以兴利除弊”[8]89,但最终未能创办成功。而早期的华校也属于私塾蒙馆,很难找到资料佐证确切的创办时间。

新加坡早期华文教育大致分为三类:一是华人自身创办的传统的旧式书院,这类书院多由华商或华人团体创办,教师数量较少且大多是南来谋生落魄之士,教授的内容也是传统私塾教材;二是教会开办的学校,如1842年戴雅(Rev Dyer)牧师夫妇创办的华文女子日校和女子寄宿学校圣玛格烈学校等,这类学校在扩展华人子弟视野上有很大作用;三是附属义学的华文班,新加坡义学是英国圣公会创办的,其宗教色彩较为浓重[9]。

在这一时期,除了少数学校有较为连续的发展,大多学校都随着创办人的逝世或经费不够、学生数量不足等原因昙花一现。现学界认为有明确记载最早的华人私塾是1849年(道光己酉年)闽籍侨领陈金声发起创办的崇文阁[10]。崇文阁内的《兴建崇文阁碑记》记录崇文阁是由陈金声发起,联合其他闽籍富商洪浚成、黄崇文等捐款约7000多元兴建的,这里除了是教学的场所,还是祭祀的地方,“每岁仲春,济济多士,齐名盛服以承祭祀……虽僻陋在夷,与文物之邦异,然人杰地灵,古今一理”[11]283。

由此可以看到,早期的华人书院与华人社团组织、民间信仰等因素密切相关。1854年陈金声再次发起义学,捐出土地和资金,与其他闽籍人士兴办萃英书院(The Chinese Free School)。萃英书院在当时具有明显的特点,就是“无论贫富家子弟,咸使之入学”[11]291。萃英书院从1854年开始直到1957年停办,具有百余年的历史,是新加坡华文教育发展的历史见证。此后,各帮派自行开办了多处书院,但大体上类似中国私塾性质。

早期下南洋的华人多为打拼生活,很少能够带家眷在身边。他们当中很多人选择和当地的妇女结婚。即使他们的子女接受了华人开办的私塾教育,也会因文化背景和语言环境等因素与国内学童有很大差别。早期的华人私塾也有一些弊端,如教师水平参差不齐,有不少不具备教师条件;其次学校教授的内容落后,很多没有实际的作用和意义,在这种情形下,很多华人家长选择让孩子进入英校;另外比较重要的是华人内部潮帮和粤帮等帮派之间的分歧较大,常常各自为政不接收非本帮的学童,这些都成了华文教育发展的桎梏。

二、首次出任领事(1881-1891)与新华教育

晚清政府早在1877年就在新加坡设立专员胡璇泽处理华侨事宜,身为当地华人的胡璇泽同时还兼任日本和俄国的驻新加坡使臣职务。[12]1880年胡璇泽病逝后,苏溎清为代理领事,但并未被英殖民政府认可。1881年在中英双方的交涉下,曾纪泽成功让新加坡领事馆取得了常设地位,并派随员英文三等翻译官左秉隆接任领事一职,可以说左秉隆是第一位清王朝正式派出的驻新加坡领事。

海外华人在异国他乡生活,渐与祖国声教隔绝。清政府鼓励当地领事官员积极与华社联络,让华人及其下一代能受到传统的华文教育。左秉隆自上任起约10年间通过开办会贤社、雄辩会等方式激起当地华人对中国文化的兴趣,加强了对中国的认同感。

会贤社在新加坡华人社会曾引起不小反响,其主要活动是每月一次的“月课”。新加坡国立大学图书馆所藏的《叻报》收集自1887年8月至1891年6月共36次的“会贤社课榜名录”,其中能看到“月课”活动的具体情况。①“月课”类似今天的主题征文活动,每月会提出不同的主题,文人学士自由发挥,完稿后交卷,由左秉隆和其他学者负责评审。左秉隆领事在其《勤勉堂诗钞》里记录了亲自评改的经历:

欲授诸生换骨丹,夜深常对一灯寒。

笑余九载新洲住,不似他官似教官。[1]243

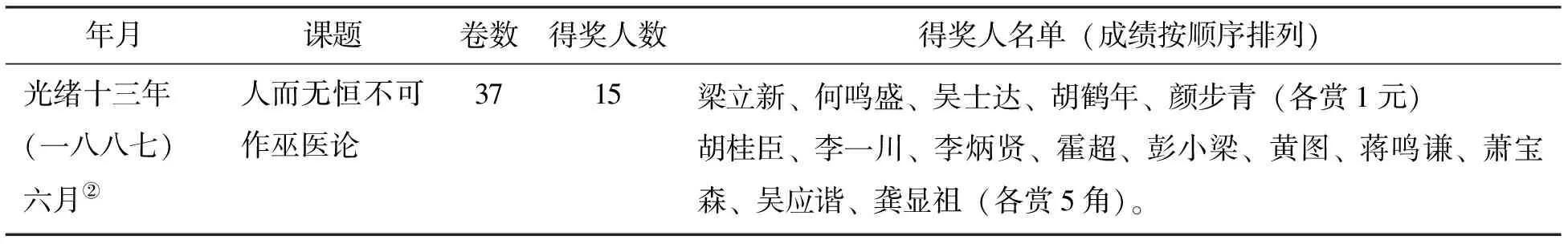

这首诗是左秉隆在夜深时分仍在评改平凡学子文章的情景真实展现,这在驻外使臣群体及国内的同级官僚当中都是不多见的。从“名录”当中我们还能看到获奖学子的获奖人数和金额,每月提交文章的约有30余人,得奖人数约为15人,分甲等(1元),乙等(5角),甲等通常有5名,乙等通常有10名,如1887年8月的“课榜名录”:

年月 课题卷数得奖人数得奖人名单(成绩按顺序排列)光绪十三年(一八八七)六月②人而无恒不可作巫医论3715梁立新、何鸣盛、吴士达、胡鹤年、颜步青(各赏1元)胡桂臣、李一川、李炳贤、霍超、彭小梁、黄图、蒋鸣谦、萧宝森、吴应谐、龚显祖(各赏5角)。

关于新加坡当时的钱币换算,李钟钰在其《新加坡风土记》中记载:“坡中用钱不用银,用洋钱不用中国制钱。自一镙至一元,凡四等最小为镙合制钱,二文五六毫,四镙为一占又名先士。十占为一角,十角为一元。角与元以银为之镙,与占以红铜为之。”[13]可见元所代表的购买力是很大的。另外,从卫铸生写给左秉隆领事诗词中可以看到,左秉隆领事也会用自己的俸禄奖励有学识和文采的华人,其诗如下:

使君海外宣威德,令我钦迟已十年;

爱客共倾浮白盏,怜才不惜选青钱。

有时诗思凌云上,无恨天机到酒边;

岛屿镜清秋气肃,纷纷鱼鸟得陶然。[14]36

新加坡领事馆在设立之初,由于经费问题清政府没有直接派出清朝的官员来当地办公,而是任命当地华商胡璇泽担任,领事馆的日常开支靠筹措经费获得,这样也引来当地华商的不满。在此压力下,清政府1876年草创《出使章程》,1906年外务部对领馆人员薪俸重新进行了修订,按照领馆的级别、馆务繁简、领地具体情况和距离国内远近程度等进行了安排。新加坡1891年成为南洋地区的总领事馆,统辖槟榔屿、马六甲及附近英属各岛。[15]在此规定下,新加坡总领事馆人员一年的薪俸有14880两,领事馆公费有5000两,而总领事官1876年是600两,到了1906年改为500两。[16]

据张家骧先生研究,从19世纪70年代开始世界金融市场中的金银比价出现较大的波动,70年代以前,伦敦金融市场银的价格维持在每盎司60便士左右,80年代初到90年代末甚至一路下降到28-29便士。[17]1两约为1.764盎司,总领事官600两的俸禄折合约为50,000多便士。由李钟钰的描述,“先士”极可能是“便士”,当时的1元相当于100便士,以左秉隆的俸禄要支付每月一次的“月课”奖励是不太现实的。因而,我们无法忽视当地华人社团的地位和作用。

华人移民新加坡历史较早,因而华人组织的会馆帮群也较为发达,“五大”帮群③均有分布,1823年的应和会馆、1857年茶阳会馆、1860年福建会馆、1870年的惠州会馆等[18]如雨后春笋先后建立。华人社会教育文化的发展离不开这些会馆的支持和帮助。因而,会贤社创办和支持者虽为左秉隆,但其活动经费等应该得到了华人社会的支持和帮助。

另一方面,“月课”的题目大多涉及儒家传统的道德规范和忠君爱国等思想,同时也包括了对时政问题的讨论,例如“禁烟”问题等。这些题目大多是由左秉隆选出的,由此也能看出左秉隆希冀加强华人对中华文化的了解和对清政府的认同。从获奖名单上可以看到,一些文士后来成为当地书塾的教师,对当地儒家文化的传播起到了推动作用。获奖文章还会刊登在华人社会流传度较高的《叻报》上,有利于华人群体对儒家文化思想的认识和思考。

除了举办会贤社的“月课”等活动,左秉隆还于1882年创设了英语雄辩会(Celestia1 Reasoning Association),以辩论的形式让侨生们针对社会、经济、政治和文化等方面,畅言议论,这个活动一般是两周举行一次。也有学者提到,为了鼓励更多侨民参加,左秉隆还亲自做过英文演讲。雄辩会自1882年开办直到1890年才停止。[3]124诚然,左秉隆从清政府领事的立场出发,他的观点和评论会带有一定目的的引导性,但对当时的华人社会来说,这种引导能够帮助新加坡乃至东南亚其他地区的华人关注中国局势,关心中华传统文化。

在左秉隆上任前,所知的新加坡私塾数量比较有限,有钱人家的华童大多是上私人的书塾,大多会进入各地会馆组织创办的义学,如福建帮陈金声创办的崇文阁、萃英书院等,另有一些教会书院也招收华童。左秉隆任职期内,大力支持文社创办,华人社会也受到兴办华文教育的感染,一时间毓兰书室、培兰书室、乐英书室等纷纷创立。海峡殖民政府(Government of the Straits Settlements,Malaya)在1884年海峡教育年报上记载当时新加坡的私塾有51所[19]。《叻报》评述当时书院的创立:“叻中书塾,自请儒师以及自设讲帐者外,其余如萃英书院、培兰书室、毓兰书室、养正书屋、乐英书室等,多至不可胜言”[3]123。

毓兰书院是1889年由新加坡福建帮侨领陈笃生之子陈金钟创办的,陈金钟在1876年联合陈金声的儿子陈明水建了陈氏宗祠(保赤宫),后在其内开办保赤学校,毓兰书院就是从这所学校改名而来的。毓兰书院成立时,左秉隆受邀担任以“毓兰”二字做对联活动的评选人。他自己也写了“毓德养才书为至室,兰滋蕙树室有余香”[14]18等6副对联。按照梁元生先生的研究,由于这次对联活动反响热烈,左秉隆与毓兰书院的负责人王道宗进而组织了会吟社,每月都会出题目,征集对联。

19世纪末20世纪初是清政府内忧外患时期,左秉隆有心为国效力,但无奈身处的环境让他空有一股热血而无处使用。他曾在诗中描述了这种深沉的心理感受:

海上承恩拥大旗,使君终日竟何为。

移山徒抱愚公志,无米难为巧妇炊。

世味认真同嚼蜡,禅机参透胜含饴。

投簪讵敢得高尚,禄位由来不许尸。[1]102

在多年的驻外生活中,英殖民政府的刁难和个人内心的愁闷使得左秉隆将更多的精力倾注在当地的华文教育上。1881到1891年,他亲自参与的活动有会贤社、雄辩会和会吟社等,通过与当地华人积极友好的交往,让他们感受到国家并没有遗忘这批海外赤子。因而,从某种程度上可以说,以左秉隆为代表的文人学士团体是新加坡儒家文化第一批的开拓者,正是因为他们对儒家传统教育和文学的推动,使本地华人更加认同了中国文化。

三、二次出任领事(1907-1910)与新华教育

左秉隆1891年卸任新加坡领事后,出任香港领事官未成,后历任广东洋务处总办、总办广东满汉八旗学务、外务部头等翻译官,并于1905年随五大臣赴东西洋考察政治,游历日本和美英法比德奥意等国。在1906年,他还获得英国牛津大学名誉学士学位、日法比三国赠佩二等宝星等荣誉。在这段时期,他也经历了亲人离世的悲痛。[1]2-3当他以58岁的年纪再次踏上新加坡土地时,曾感叹道:

十七年前乞退休,岂知今日又回头。

人呼旧吏作新吏,我视新洲成旧洲。

四海有缘真此地,万般如梦是兹游。

漫云老马途应识,任重能无颠蹶忧。[1]168

1891至1907年,清政府相继派出了黄遵宪、张振勋、刘玉麟、罗忠尧、吴世奇、凤仪和孙士鼎等7位领事官。[20]这些领事中除了黄遵宪任职3年、张振勋3年、刘玉麟和罗忠尧不满两年外,其他领事官都不足1年。

左秉隆开办的文社活动大多随着他第一次卸任而停办,他第二次出任时也深知晚清政府政权岌岌可危,因而在心态上也没有第一次积极活跃。同时他第一次出任正值青壮年时期,但如今却是快到花甲之年的老人,身心和体力也都没办法支持他有更多的建树。

尽管如此,我们从左秉隆的诗词中还是能看到,他在这段时期也是鼓励新马地区华人遣送子弟回国接受教育。他在《送学生回国肄业》一诗中提到:

祖国文明久绝伦,育才今况有贤臣*。

莺迁绿木飞腾早,鹏徙沧溟龟化神。

共矢丹忱拱日月,勤求素志扫烟尘。

愿移桃李载中土,散作千红万叶青。[1]172

*江督端方招学生返

当时有不少华商响应了这一号召,例如恒春号邱正忠送其子邱菽园回籍受教应考,对新加坡发展起到重要作用的李光前,也是在这时(1909年)回到中国大陆暨南学堂继续学习。像邱菽园、李光前等新加坡华人,在新加坡国家的发展史上都起到了巨大的推动作用。回国学习中华文化的经历对他们的思想和触动也是非常大的。

在左秉隆第二次出任驻新领事期间,新加坡产生了社会影响较大的儒学运动。梁元生认为儒学运动的时间大致为1897至1910年,而其出现的原因也与左秉隆在第一次出任领事时鼓励兴教办学有关。华文教育的发展兴盛使得华侨社会对中国传统文化加深了理解和认同,与此同时,大批维新分子及儒生南来,尊孔崇儒的思想对晚清时期新加坡的社会环境也产生了巨大影响。

左秉隆1910年10月卸任后一直居住在新加坡,直到1916年迁往香港,同年回广州。左秉隆在新加坡共前后两次担任领事,第一次是从1881到1891年共10年,第二次是从1907到1910年共3年。他为新加坡华人社会所做的努力不但得到了清朝政府的认可,也在当地华人社会中获得称赞。

四、小结

晚清驻新加坡领事左秉隆作为沟通当地华人社会与清政府的桥梁人物,在先后两次任职期间,为华人社会文化教育发展作出了不可忽视的贡献。他不但鼓励和支持华文教育的创办,并且亲身示范开办了会贤社和英语雄辩会等文化社团组织。他还积极发动新加坡社会的青年学子回国深造,在学成归来建设新华社会的同时,也使得中国传统文化扎根在新加坡。他们当中不少人成为新加坡社会的中坚人物,对华人社会乃至新加坡国家的发展都起到促进作用。

注释:

①关于“月课”名录的内容,详见梁元生《新加坡华人社会史论》,八方文化创作室,2005.

②这里指的是农历,新历为8月份。

③“五大”帮群包括了讲闽南方言来自福建漳泉地区的“福建帮”;讲潮州方言来自广东潮州的“潮帮”;讲粤语来自广府、肇庆等地的“广帮”;讲客家话来自福建闽西永定、广东嘉应五属等地的“客帮”和琼州的“海南帮”。

参考文献:

[1]左秉隆.勤勉堂诗钞[M].新加坡:南洋历史研究会,1959.

[2]朱杰勤.中外关系史论文集[C].郑州:河南人民出版社,1984.

[3]陈育崧.椰阴馆文存[M].新加坡:南洋学会,1984.

[4]柯木林,林孝胜.新华历史与人物研究[M].新加坡:南洋学会丛书,1986.

[5]柯木林.“我视新洲成旧洲”:左秉隆与新中关系[J].南洋学报,2009,63:109-130.

[6]王秀南.星马教育泛论[M].香港:东南亚研究所,1970:148.

[7]MORRISON R, MILINE W.Indo-Chinese gleaner,1817-1822[M].北京:国家图书馆出版社,2009.

[8]哈·弗·皮尔逊.新加坡史[M].福州:福建人民出版社,1972.

[9]魏维贤,等.新加坡一百五十年来的教育(1819-1969)[M].新加坡:南海印务私人有限公司,1972:14-17.

[10]魏华仁.东南亚华人教育大事志[J].华人月刊,1992(2):39.

[11]陈荆和,陈育崧.新加坡华文碑铭集录[M].香港:香港中文大学出版部,1970.

[12]许云樵.新加坡一百五十年大事记[M].新加坡:青年书局,1969:68.

[13]李钟钰.新加坡风土记[M].新加坡:南洋书局有限公司,1947:14.

[14]梁元生.新加坡华人社会史论[M].新加坡:新加坡国立大学中文系,八方文化创作室,2005.

[15]中国第一历史档案馆,福建师范大学历史系.清季中外使领年表[M].北京:中华书局,1985:73.

[16]赵高峰.晚清驻外领事研究[D].苏州:苏州大学,2011.

[17]张家骧.中华币制史[M].北京:民国大学,1925:25-27.

[18]吴华.新加坡华族会馆志:第一册[M].新加坡:南洋学会,1975:50-89.

[19]郑良树.马来西亚华文教育发展史:第一册[M].吉隆坡:马来西亚华校教师会总会,1998:29.

[20]蔡佩蓉.清季驻新加坡领事之探讨(1877-1911)[M].新加坡:新加坡国立大学中文系,八方文化企业公司,2002:51.