来氟米特联合糖皮质激素治疗IgG4相关性涎腺炎的临床疗效

2014-03-21张榕左大辰宋良月肖卫国

张榕,左大辰,宋良月,肖卫国

(中国医科大学附属第一医院风湿免疫科,沈阳110001)

·短篇论著·

来氟米特联合糖皮质激素治疗IgG4相关性涎腺炎的临床疗效

张榕,左大辰,宋良月,肖卫国

(中国医科大学附属第一医院风湿免疫科,沈阳110001)

ClinicalEfficacy of Leflunomide Combined with Glucocorticoid for the Treatmentof IgG4-related Sialadenitis

应用来氟米特(LEF)联合中等量激素和单纯激素治疗IgG4相关性涎腺炎患者31例,探讨LEF联合激素治疗IgG4相关性涎腺炎的临床有效性和安全性。结果表明,LEF联合激素治疗IgG4相关性涎腺炎具有良好的临床疗效,复发率低,耐受性好,值得临床应用与深入研究。

来氟米特;糖皮质激素;IgG4相关性涎腺炎

IgG4相关性涎腺炎是涎腺组织的慢性炎性病变,是IgG4相关硬化性疾病的一种,临床主要表现为泪腺、腮腺及颌下腺的肿大。根据是否伴身体其他器官硬化性病变分为全身型和局部型,病理表现为腺小叶内大量的淋巴细胞、浆细胞浸润,较多的淋巴滤泡并伴有生发中心,腺细胞萎缩、细胞间明显纤维化、弹力纤维染色。目前由于对本病认识不足,临床误诊、误治极为普遍。虽然应用激素治疗可取得良好效果,但是减停激素经常导致疾病复发。来氟米特(1eflunomide,LEF)是一种相对低毒的免疫调节剂,近年成功用于类风湿关节炎、狼疮性肾炎等自身免疫性疾病治疗,安全有效[1]。本研究旨在通过应用LEF联合中等量激素治疗IgG4相关性涎腺炎,评价其安全性和有效性。

1 材料与方法

1.1 研究对象

选择2010年9月至2013年1月于中国医科大学附属第一医院风湿免疫科就诊的门诊和住院的IgG4相关性涎腺炎患者共31例,其中男性27例,女性4例。诊断标准符合2008年日本舍格伦综合征协会提出的IgG4相关性涎腺炎的试用性诊断标准[2],具体如下:(1)泪腺、腮腺和颌下腺中至少2对腺体持续对称性肿大超过3个月;(2)血清IgG4水平升高(>1.35 g/L);(3)组织病理学特征包括淋巴细胞和IgG4+浆细胞浸润(IgG4+浆细胞/IgG+浆细胞>50%),合并典型的组织纤维化或硬化。诊断要求需满足(1)+(2)或(3),并除外结节病、Castleman病、韦格纳肉芽肿、淋巴瘤和癌症。其中LEF联合中等量激素治疗组(LEF组)21例、单纯激素治疗组(激素组)10例。LEF组平均年龄(56.7±5.6)岁,平均病程(15.7±8.1)个月;激素组平均年龄(55.4±9.1)岁,平均病程(15.2±6.3)个月。2组患者年龄、性别、病程等方面比较差异均无统计学意义(P>0.05)。本研究经我院伦理委员会批准,所有患者均签署知情同意书。

1.2 治疗方法

LEF组:口服LEF(中美苏州长征—欣凯公司生产)20 mg/d;激素用量醋酸泼尼松0.5 mg·kg-1·d-1,6~8周后减量,每2周减量5%,至5~10 mg/d维持,疗程≥6个月;激素组:单纯给予醋酸泼尼松治疗,用法和用量同LEF组。

1.3 观察指标

统计2组治疗前后临床症状、体征和实验检测指标,包括腺体肿大、类风湿因子、血沉、C反应蛋白、免疫球蛋白IgG和IgG4等指标检查,并且记录不良反应,记录患者自我评价。

1.4 疗效评价标准

缓解:治疗后腺体肿胀完全消失,IgG4恢复正常。显效:治疗后腺体肿胀较治疗前缩小1/3~1/2,IgG4下降50%。有效:治疗后腺体肿胀较治疗前缩小<1/3,IgG4下降<50%。无效:治疗后腺体肿胀无改善,IgG4无明显下降。复发:经治疗缓解后,再次出现腺体肿胀,IgG4升高并持续2周以上。总有效率=(缓解+显效+有效)/总例数×100%。

1.5 统计学方法

2 结果

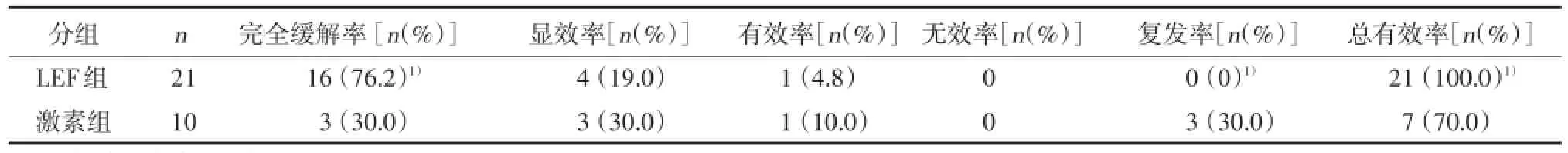

2.1 2组患者临床疗效比较

治疗6个月后的完全缓解率和总有效率LEF组为76.2%和100%,激素组为30%和70%,2组比较差异均有统计学意义(均P<0.05)。LEF组治疗6个月后症状、体征改善,无病情复发,然而激素组患者中随着激素减至维持剂量,有3例患者出现病情复发,2组比较复发率有统计学差异(P<0.05)。见表1。

表1 2组患者的临床疗效比较

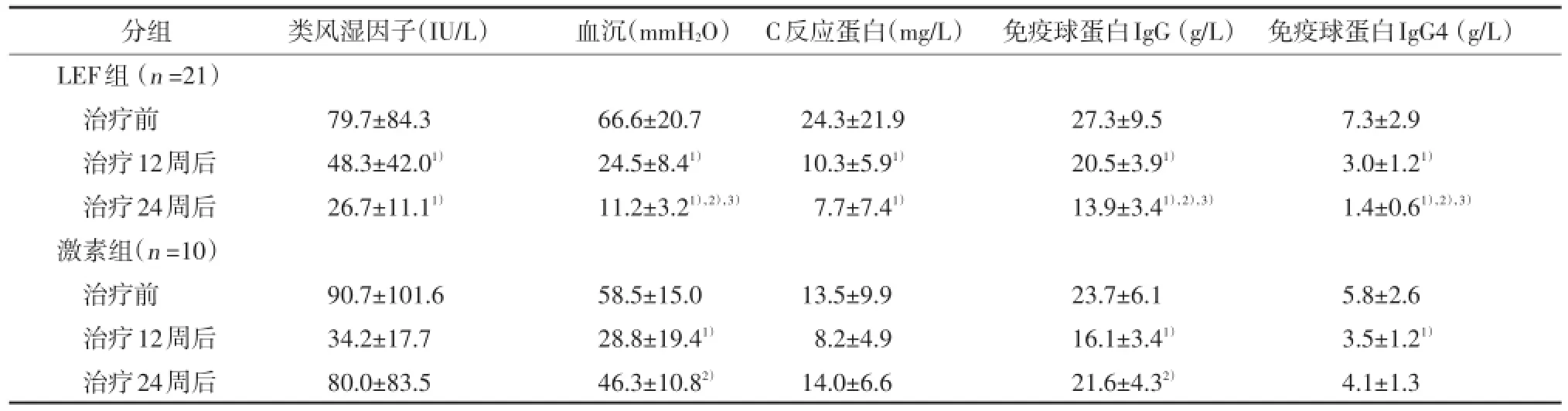

2.2 2组患者治疗前后各项临床指标的比较

治疗12周后,LEF组患者类风湿因子、血沉、C反应蛋白、免疫球蛋白IgG及IgG4较治疗前均明显下降(P<0.05);激素组患者类风湿因子、血沉、C反应蛋白、免疫球蛋白IgG及IgG4也较治疗前降低,其中血沉、免疫球蛋白IgG及IgG4与治疗前相比差异有统计学意义(P<0.05);治疗24周后,LEF组患者类风湿因子、血沉、C反应蛋白、免疫球蛋白IgG及IgG4进一步下降,血沉、免疫球蛋白IgG及IgG4与治疗12周后相比差异有统计学意义(P<0.01),与同时点激素组比较差异也有统计学意义(P<0.01);但是激素组患者类风湿因子、血沉、C反应蛋白、免疫球蛋白IgG及IgG4水平较治疗12周升高,其中血沉、免疫球蛋白IgG与治疗12周后相比差异有统计学意义(P<0.01),见表2。

表2 2组患者治疗前后临床指标

2.3 不良反应

LEF组共有4例(19%)发生了不良反应,其中轻度丙氨酸转氨酶升高3例,脱发1例,激素组共有1例(10%)发生了不良反应,表现为心悸。其中LEF组肝酶异常者经保肝治疗后好转,未终止治疗,其他不良反应未予特殊处理,自行改善。2组不良反应发生率无统计学差异(P>0.05)。

3 讨论

IgG4相关性疾病以多个器官出现肿胀性病变、血清IgG4浓度升高、大量IgG4阳性浆细胞浸润、组织纤维化和硬化性改变及血管炎为特征[3],多见于中老年男性。IgG4相关性涎腺炎是以泪腺、腮腺和或颌下腺肿胀为主要表现,米古力兹病和慢性硬化性涎腺炎均属此病范畴,以前对该病认识不足,导致患者的误诊、误治。

目前研究认为在IgG4相关性涎腺炎的病变初期主要是调节性T细胞和Th1细胞释放的细胞因子如干扰素γ、白介素(interleukin,IL)1β、IL-2和肿瘤坏死因子α参与反应,晚期主要是调节性T细胞和Th2细胞介导的免疫反应。Th2细胞或调节性T细胞产生的IL-10引起B细胞产生大量的IgG4,导致病变组织中出现大量IgG4阳性浆细胞浸润;而调节性T细胞及巨噬细胞产生的转化生长因子β可能参与涎腺纤维化的发生发展[4,5],因此抑制T、B淋巴细胞的活化,可减少IgG4阳性浆细胞的浸润和细胞因子的产生,减轻涎腺的纤维化和硬化。目前对于IgG4相关性涎腺炎还没有一种被认可的治疗标准,临床工作者多采取尝试性治疗措施来改善患者临床症状,根据个案报道和病例分析普遍认为糖皮质激素能取得良好效果。首选泼尼松30~40 mg/d,后逐渐减量维持,短期内大多数患者经激素治疗后病情好转,但其效果不能持久,一旦减停药物极易导致病情复发。本研究也发现单用激素治疗组患者的复发率较高。

本研究应用LEF联合激素治疗IgG4相关性涎腺炎,结果表明与单纯激素治疗相比,LEF联合激素治疗的临床完全缓解率与总有效率均显著增高,2组患者治疗12周后类风湿因子、血沉、C反应蛋白、免疫球蛋白IgG及IgG4均较治疗前明显降低,治疗24周后LEF组各项指标均较治疗12周后进一步降低,其中血沉、免疫球蛋白IgG及IgG4有统计学差异,而且明显低于激素组。但是激素组在治疗24周后由于激素的减量,导致类风湿因子、血沉、C反应蛋白、免疫球蛋白IgG及IgG4水平较治疗12周后有所上升,其中血沉和免疫球蛋白IgG上升最为明显。上述结果提示LEF可通过多种途径抑制T、B淋巴细胞的活化[6]。LEF口服吸收后在肝脏和肠壁的细胞质和微粒体内迅速转化为活性代谢产物A771726,首先其通过抑制线粒体内二氢乳酸脱氢酶活性,阻断嘧啶核苷酸的从头合成途径,影响DNA和RNA合成,抑制T、B淋巴细胞的活化,进而抑制淋巴细胞介导的细胞和体液免疫反应,并且呈浓度依赖性抑制B淋巴细胞增殖,抑制抗体分泌;其次其通过抑制蛋白酪氨酸激酶活性,抑制核因子κB的活化,阻止淋巴细胞的激活,进而阻断IL-2、IL-6等多种细胞因子的分泌;此外其下调内皮和单核细胞黏附分子的表达,抑制外周血单核细胞在炎症部位聚积,抑制炎性反应。

因此,LEF通过抑制IgG4相关性涎腺炎病程早期和晚期T、B淋巴细胞的活化,抑制免疫炎性反应及纤维化的形成,达到持久控制IgG4相关性涎腺炎的进展,保持疾病稳定,并且有利于激素减量,减少激素长期应用导致的不良反应,而且由于LEF的不良反应轻微,不仅可作为IgG4相关性涎腺炎的诱导缓解方案,而且可作为IgG4相关性涎腺炎的长期维持治疗方案,值得临床推广及深入研究。

[1]Pinto P,Dougados M.Leflunomide in clinical practice[J].Acta Reumatol Port,2006,31(3):215-224.

[2]Masaki Y,Sugai S,Umehara H.IgG4-related diseases including Mikulicz’s disease and sclerosing pancreatitis:diagnostic insights[J]. J Rheumatol,2010,37(7):1380-1385.

[3]Stone JH,Zen Y,Deshpande V.IgG4-related disease[J].N Engl J Med,2012,366(6):539-551.

[4]Miyake K,Moriyama M,Aizawa K,et al.Peripheral CD4+T cells showing a Th2 phenotype in a patient with Mikulicz′s disease associated with lymphadenopathy and pleural effusion[J].Mod Rheumatol,2008,18(1):86-90.

[5]Okazaki K,Uchida K,Fukui T.Recent advances in autoimmune pancreatitis:concept,diagnosis,and pathogenesis[J].J Gastroenterol,2008,43(6):409-418.

[6]Dimitrova P,Skapenko A,Herrmann ML,et al.Restriction of de novo pyrimidine biosynthesis inhibits Th1 cell activation and promotes Th2 cell differentiation[J].J Immunol,2002,169(6):3392-3399.

(编辑 陈姜)

R593.22

B

0258-4646(2014)05-0463-03

辽宁省科学技术计划项目(2012225097);中国医科大学附属第一医院科研课题(fsfh1212)

张榕(1972-),女,教授,博士. E-mail:zhangrong024@medmail.com.cn

2014-03-06

网络出版时间: