城市中心区停车资源共享配置方法研究

2014-03-20刘斌,张晔

刘 斌,张 晔

(1.中国城市规划设计研究院,北京 100037;2.北京市城市规划设计研究院,北京 100045)

0 引言

随着城市经济的飞速发展,城市机动车保有量显著增加,居民出行的机动化程度日益显著。另外,在一系列促进机动车消费的政策的影响下,自2009年3月以来,我国机动车保有量一直保持着较快的增长速度。

机动车总是在“停”和“行”两种状态之间转化,“行”需要道路条件,“停”则需要停车场。长期以来,由于我国未对停车场建设给予应有的重视,城市可用的停车用地资源紧缺、停车设施建设相对滞后、泊位供应缺口很大,国内各大城市均面临着车辆增长速度超过停车场建设速度、停车泊位供应严重不足、停车供需不平衡等问题,由此产生的城市动、静态交通相互干扰问题也变得空前突出。

城市中心区是城市社会、经济活动高度密集的地区,土地利用强度高,布局紧凑,内部空间距离短。高强度的土地开发,导致城市中心区人口密度大,就业岗位多。因而,中心区也成为交通最紧张、停车供需矛盾最突出的区域。随着城市机动化水平的提高,中心区的停车需求不断增长,而中心区的土地资源有限,地价昂贵,因而不可能无限制地建设停车设施来满足日益增长的停车需求。严重的停车问题一方面造成了动、静态交通的相互干扰,导致道路通行能力下降;另一方面,又对环境景观和交通安全造成了很大的危害,阻碍了城市社会经济活动的正常进行,影响了中心区的发展活力。随着机动车保有量的飞速增长,城市交通问题将更加严重,城市停车问题很可能成为国家实施汽车产业政策和城市道路交通政策的“瓶颈”,城市中心区停车问题亟待解决。

1 停车共享机理及其适用性分析

1.1 停车共享理念

停车共享是一种通过使相邻土地使用者共用停车场地以降低每个土地使用者所提供的停车泊位总量的手段[1]。目前停车共享的定义大多是狭义范围内的停车共享,较多的是相邻的建筑物间不同土地使用者共用同一停车设施,即利用不同土地性质上停车特性的不同,进行时间、空间范围上停车设施的共享。此类定义下的停车共享只能解决小范围、部分停车供需失衡的问题。本文提出的是更广意义上的停车共享理念,通过整合区域内配建停车设施、路外公共停车设施和路内停车设施资源,对既有停车设施资源进行合理利用,以实现有限资源的最大化利用。

建筑物配建停车泊位对外共享的优越性主要表现在以下三个方面[2]。

(1)提高既有停车设施供给能力

在停车共享的条件下,每个停车泊位被多个使用者利用,而不是分配或租用给某一个特定的使用者,通过合理调配不同停放时间特性的车辆,可以减少停车泊位空闲的时间,提高停车设施的利用效率,实现相同停车空间内停放更多车辆的目的。

(2)减少停车空间需求

停车泊位对外共享使具有不同停车高峰时段的建筑物共用停车场,提高了停车设施供给能力,减少了停车设施的投资,同时也使更多的土地被用来绿化或进行商业开发。

(3)提高停车泊位收益

实施停车共享后,由于每个停车泊位闲置时间的减少,增加了停车泊位的使用频率;以计时或计次的方式进行收费,能够提高每个停车泊位的平均收益,有利于促进停车产业的良性发展,并提高实施停车设施共享的积极性。

1.2 停车共享模式

根据停车设施的特点及服务特性,提出四类停车设施共享模式:单个建筑物范围内停车资源的规范化和挖潜、相邻建筑物间配建停车泊位的共享、路内停车资源的利用和路外公共停车场的建设。

(1)单个建筑物范围内停车资源的规范化和挖潜

停车资源规范化主要包括合理划定停车区位、管理停车场进出口、完善停车管理措施等。停车资源挖潜主要针对空间没有充分利用的建筑物,部分绿化、建筑等多余空间可以改建为停车位,另外,若条件允许还可建设立体式停车库。

单个建筑物范围内停车资源规范化和挖潜,首先,要符合战略层面停车分区的要求,根据停车分区的不同考虑停车资源挖潜的程度;其次,不能影响建筑物附属区域范围内的正常交通流线的组织以及消防通道的预留;最后,要结合具体的建筑物类型、容积率等条件,并满足绿化率等要求。

(2)相邻建筑物间配建停车泊位的共享

建筑物配建停车设施的基本形式有固定专用、固定租用与临时租用三种,主要是用来满足建筑物本身产生和吸引的停车需求。同样的,如果要实现建筑物配建停车设施对外共享,也应先满足建筑物本身的停车需求。只有在配建停车设施在时间、空间上闲置的条件下,才有可能实现对外共享,而停车设施是否闲置的可能性与建筑物的开发类型有着密切的联系。

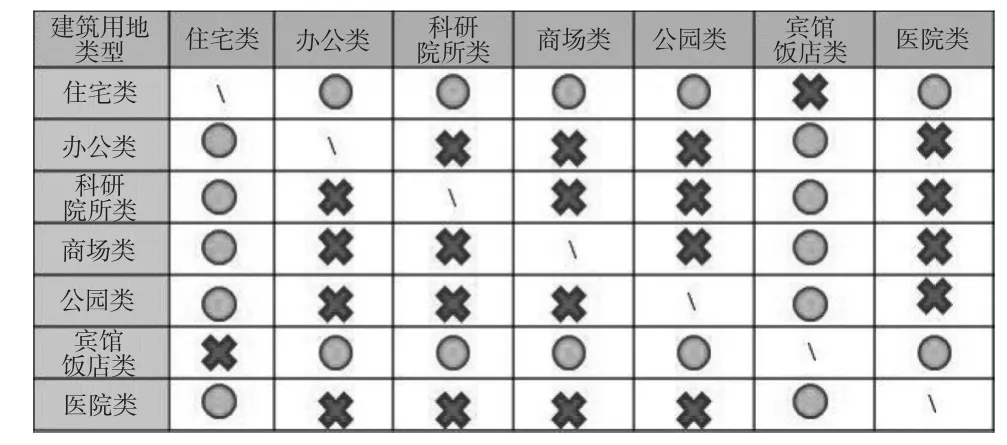

根据建设部颁布的《城市用地分类与规划建设用地标准(GBJ 137—90)》,选取合适的八类建筑物类型:住宅类、商场类、宾馆饭店类、休闲娱乐类、办公类、科研院所类、医院类、公园类,对其停车需求高峰时段特征进行分析,得到一般情况下可实施停车共享的建筑用地类型组合如图1所示。

图1 可实施停车共享建筑用地类型组合

这些组合类型是在对停车需求高峰期进行简单分析的基础之上做的初步判断,在具体操作时,还要针对经过初步判断的作为共享对象的不同建筑物使用类型的停车需求时间分布特性进行长时间的数据观测统计,把握停车需求的变化规律,并计算总的停车泊位规模是否能够满足共同的停车需求。

(3)路内停车资源的利用

路内停车设施是城市停车设施供给的一个很重要的组成部分。路内停车设施相对路外公共停车设施而言,更加方便灵活,同时周转率也比较高,设施建设成本较低。路内停车设施的布设往往是利用低等级道路的路内公共空间,这不仅压缩了行人和自行车的道路空间,降低了低等级道路的通行能力,而且使机动车的交通压力进一步转移至相邻高等级道路上,大大降低了其服务水平。因此,原则上应尽量减少路内停车,在对道路交通流影响不大的前提下,可以合理设置并规范路内停车。

在配建停车设施无法再挖潜利用的情况下,相比较路外公共停车场的建设,可优先考虑在建筑物周边有条件的次干道、支路设置路内停车,可以设置全天候的,也可设置限制停车时段的。

(4)路外公共停车场的建设

路外公共停车场服务对象广泛,没有配建停车设施服务对象的针对性强,任何有停车需求的车辆均可以使用,能很好地利用停车资源。但中心区土地资源紧张,土地利用追求更高的投入产出比,一般没有多余的土地来建设路外公共停车场。正因为如此,新建路外公共停车场是实现停车共享的最后一个可供模式,优先度最低,也是最后一个选择的模式。在满足停车分区要求的基础上,前三种共享模式不能实现并且有一定量的必须满足的停车需求时,可以考虑新建公共停车场,来满足小区域范围内的停车需求。在用地紧张,无法新建地面公共停车场时,可以在城市绿化用地下、学校操场地下等处新建地下停车场,或者新建立体停车楼等占地少的停车场。

2 基于共享理念的停车资源优化配置

2.1 基于共享理念的停车资源配置框架体系

基于共享理念的停车资源配置体系是一个大的系统,主要包括研究区域的现状调查、停车供需矛盾分析、停车资源配置、停车需求预测以及方案评价等几大部分,框架体系如图2所示。

图2 基于共享理念的停车资源配置框架体系

2.2 停车资源共享配置前期准备

首先需要对研究区域进行现状调查,明确停车供给需求信息,为实施停车共享提供基础数据,主要调查内容如下。

2.2.1 用地性质及建筑物开发强度

交通产生与吸引本质上是由土地利用的类型和强度决定的,不同的土地利用类型和强度在一定程度上决定了交通发生强度、时间规律。土地的使用强度越高,社会经济活动的强度越高,交通需求也就越高,对改善城市交通系统、满足城市交通需求的要求也就越高。不同土地利用布局、土地利用性质和土地利用强度,对应着不同的交通需求。因此,需要调查研究区域内的土地利用情况,明确主要交通产生源及吸引源,并依据用地性质将研究区域划分为若干停车小区。

2.2.2 停车需求现状分析

停车需求一定程度上反映了居民的出行需求。停车小区的土地利用性质及开发强度直接决定了附近对停车场的停车泊位的需求量。

通过调查区域内关键停车场的停车到达、离开情况,可以得到停车场的停车需求分布,从而分析得到各小时停车需求量及停车时间分布等参数。

(1)关键停车场停车特征参数调查

为了判断是否需要实施停车共享策略,需要得到关键停车场的停车现状资料,通过停车场出入口处的进出车辆数据调查,可以得到高峰停放指数、停车周转率、平均停车时间、泊位利用率等特征参数。

(2)停车政策及管理方法

停车共享理念的实现需要完善的停车政策与合理的管理手段相配合。因此需要对研究区域的停车管理现状进行分析,主要包括停车配建指标、停车收费制度、停车诱导系统、路边停车管理以及其他停车管理机制。

(3)道路网络流量分布

当通过建筑物内部停车资源挖潜后仍无法满足停车需求时,可考虑利用周边道路路边停车的方式缓解停车压力。需要注意的是,应用此方法的前提是不影响周围道路交通。因此需要明确道路网络流量分布以及关键道路的服务水平,特别是高峰小时时段。另外,需对交通功能较弱的次干路、支路以及生活性支路实施路边停车的可行性进行调查。

(4)交通拥堵路段分布

考虑对某一路段实施路边停车时,必须保证其不对周边路网产生明显影响,对于交通拥堵区域不可加设路边停车,只能考虑停车共享方式解决停车供需矛盾。因此,调查需明确研究区域内交通拥堵路段分布情况。

2.3 基于共享理念的停车需求预测模型

不同建筑类型的停车需求高峰发生时段是不同的。例如住宅用地的停车需求高峰往往出现在早晚,政府对外办公机构的停车需求高峰往往出现在上午,餐饮业的停车需求高峰往往出现在傍晚等等。因此,应该综合考虑停车供需平衡问题,对研究区域内各类建筑物停车需求的时间变化进行综合分析,将共同的高峰停车需求量及其时段作为确定研究区域内停车需求总量的依据,得到占用土地最少、建设成本最低的停车泊位数量[3]。基于泊位共享的停车需求预测方法就是按照这种思路来测算满足停车共享条件的建筑物停车规模的。

实施停车泊位共享的基本前提是不同使用性质的建筑物在一天或一周内有着不同的停车需求高峰。在混合土地利用模式或建筑物之间满足停车共享条件的前提下,不同类型的建筑物之间可以利用不同的停车需求高峰实现泊位共享。若停车需求高峰不同的用地分布在相邻的地块,综合分析区域内相邻建筑物停车需求的时间变化,利用停车泊位共享,就可以得到占用土地最少、建设成本最低的停车需求总量,减少该区域停车设施总用地。

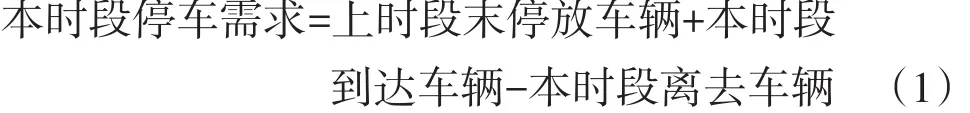

(1)当可以通过调查获得准确的车辆到达、离开数据时,区域内本时段的停车需求可按下式确定:

该方法调查量较大,条件不允许时也可采用方法2粗略估算停车需求。

(2)假设满足停车共享条件的区域内用地类型 j的停车配建指标为Mj,Mj可借鉴现状其他城市或本城市类似用地的实际配建指标,单位指标(如建筑面积、员工数等)为Nj,则该用地类型的停车需求为:

如果已知用地类型 j时段i的停车需求占高峰小时的比例为lij,则用地类型 j时段i的停车吸引量为:

则该区域时段i的停车需求为:

通过上述两种方法得到区域内各时段的停车需求后,进一步可以得到实施停车共享策略后该区域一天的停车需求总量为:

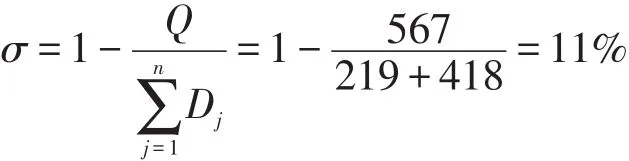

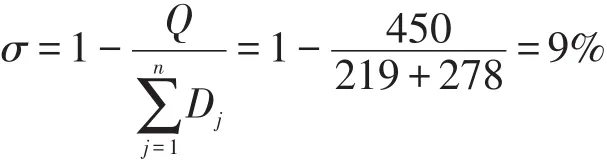

则停车共享策略的效率σ:

通过模型不难发现,σ是恒大于0的,也就是说,实施停车共享策略后的停车需求要小于传统意义上的停车需求。σ越大,说明该区域内各用地类型互补性越强,实施停车共享策略的效果越显著。

2.4 停车资源共享算例分析

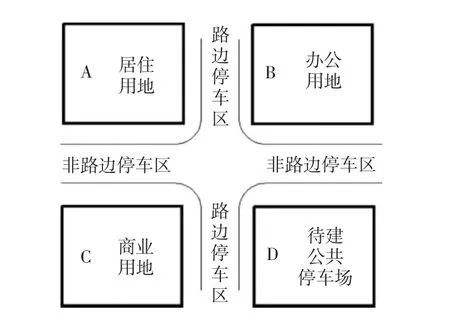

某地区各建筑物用地类型如图3所示,为了使停车需求符合各区域的用地特性,本案例采用相应用地类型的实际调查数据进行计算。其中,A为居住用地,是满足人们日常生活居住的场所,停车需求高峰往往出现在早晚;B为办公用地,是为人们提供行政办公的场所,停车需求高峰往往出现在上午;C为商业用地,是人们日常购物餐饮的场所,停车需求高峰往往出现在傍晚;D为待建公共停车场,当实施所有停车共享等方案仍无法满足停车需求时,考虑在此处新建路外公共停车场。

图3 用地类型示意图

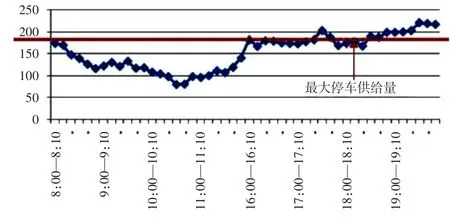

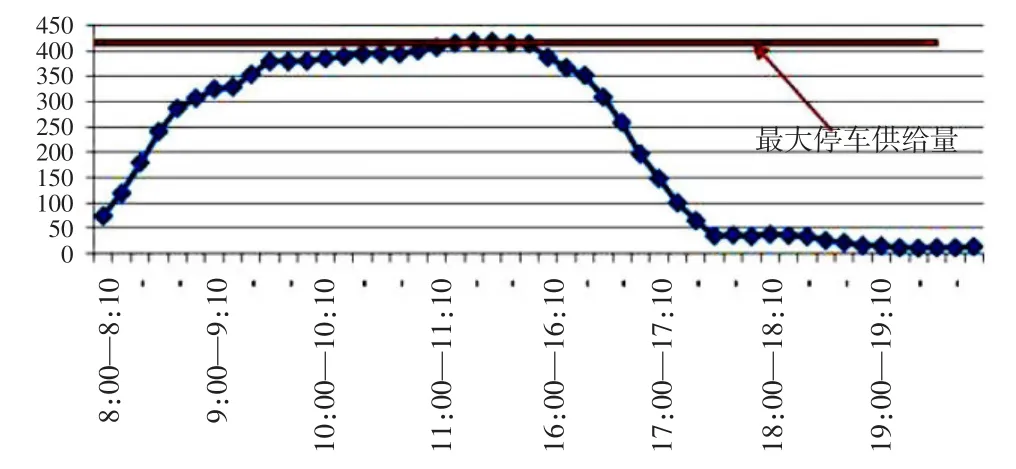

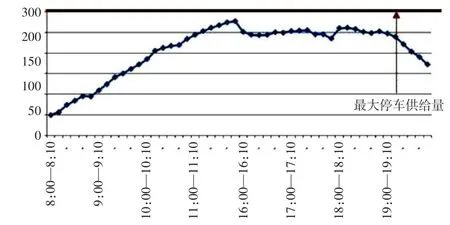

图4 、图5、图6分别为居住用地A、办公用地B、商业用地C的停车需求时变图。

图4 居住用地A的停车需求时变图

图5 办公用地B的停车需求时变图

图6 商业用地C的停车需求变化图

通过以上数据分析可知,居住区A在采用挖潜及路边停车的措施后(200个泊位)停车资源仍无法满足高峰时段停车需求(219辆),而行政办公区B及商业区C现有泊位数均能满足高峰小时停车需求。因此,需要考虑采用停车资源共享或新建路外公共停车场D的方式缓解居住区A的停车需求压力,具体有以下三种解决方案。

方案一:居住区A与行政办公区B实施停车资源共享策略。

方案二:居住区A与商业区C实施停车资源共享策略。

方案三:新建路外公共停车场D。

由于方案三投资较大,现对方案一、方案二进行评价比选。

方案一停车共享策略的效率计算结果为:

方案二停车共享策略的效率计算结果为:

计算结果表明,方案一的两个区域停车需求互补性较强,共享效率较高,在该算例中选取居住区与办公区实施停车共享,可以缓解居住区停车资源供不应求的局面。在实际应用中,还要考虑停车政策、管理措施等的影响,若办公区不允许外来车辆随意进出,可采用方案二,选取居住区与商业区实施停车共享。

3 停车共享实施案例

美国犹他州桑迪城的Jordan Common社区是停车共享模式的成功例子[5],该社区实现了餐饮和办公用地的停车共享。在午餐时间,办公楼的工作人员是饭店的顾客,而这些工作人员大多数已经把车停在办公楼下,这样就无需再占用饭店的停车泊位;晚餐时间饭店停车高峰的时候,办公楼下的停车空位已经足够满足饭店停车的需求。利用这种互补的停车高峰就能大大减少该社区的停车需求总泊位数。

杭州西湖区行政执法局组织九莲社区、社区周边九莲小学、影视中心等单位,达成错时停车协议,协议规定:白天社区提供空闲车位以供附近企业单位使用,而晚上附近单位的空闲车位则可供社区居民停放车辆,这种错时停车措施实际上就是应用了不同类型土地利用功能之间的停车高峰时间不同而采用的一种停车共享策略。

经验表明,实施停车共享策略可以有效地利用现有的停车资源,使其得到充分的利用,避免资源的浪费;同时实施停车共享后,由于每个停车泊位闲置时间的减少,增加了停车泊位的使用频率,以计时或计次的方式进行收费,能够提高每个停车泊位的平均收益,有利于促进停车产业的良性发展。

4 结语

停车资源共享配置从共享方案选择、实施,再到运营管理,是一项复杂的系统工程,涉及到政策、停车收费、停车诱导等方方面面的因素。停车资源共享配置在我国正处于起步阶段,南京、杭州等地均开始有小范围的试点项目。目前国内外关于停车资源共享方面的研究还较少,较为分散。在停车供需矛盾日益增长的情况下,采取停车资源共享配置策略是充分利用现有的停车资源,提高停车泊位利用率,缓解停车供需矛盾的行之有效的解决办法。

[1] 陈永茂,过秀成,冉江宇.城市建筑物配建停车设施对外共享的可行性研究[J].现代城市研究,2010(1):21-25.

[2] 鲁亚晨.TOD社区停车需求研究[D].南京:东南大学,2006.

[3] 吴涛.停车供需与停车政策研究[D].上海:同济大学,1999.

[4] 玛丽·史密斯.共享式停车场设计与管理[M].王莹,译.沈阳:辽宁科学技术出版社,2007.