《杨柳枝》词调溯源及歌舞声情特点

2014-03-20刘云峰

刘云峰

(荆楚理工学院 文学与传媒学院, 湖北荆门 448000)

词调大都是从曲调转化而来的,因此考察一个词调的来源,往往需要考证与之相关的曲调的源流演变。此外,曲调考证还有助于认识曲演为词即词体的形成与发展的复杂过程。有些曲调考证,在词史研究中且有其特殊的重要性。具体到《杨柳枝》曲调的来源,历来众说纷纭,莫衷一是。以下笔者在参考前人时贤已有研究成果的基础上,对《杨柳枝》一调的音乐源流略做考述,同时考察其歌舞乐实况及声情特征。

一、《杨柳枝》词调溯源

据晚唐段安节《乐府杂录》记载:“《杨柳枝》,白傅闲居洛邑时作,后入教坊。”[1]41宋郭茂倩《乐府诗集》也说:“《杨柳枝》,白居易洛中所制也。”[2]1142这一说法显然是错误的,因为盛唐之际人崔令钦《教坊记》著录开元、天宝时教坊所用324个曲名中,就有《杨柳枝》一曲。崔令钦在开元时官著作佐郎,历左金吾卫仓曹参军,肃宗朝迁仓部郎中。而白居易为中唐人,崔令钦所生活的时代远早于白居易。 后蜀何光远《鉴诫录》卷七则说:“《柳枝》者,亡隋之曲。炀帝将幸江都,开汴河种柳,至今号曰隋堤,有是曲也。”[3]46南宋王灼《碧鸡漫志》亦从是说,认为“隋有此曲,传至开元。”①宋王灼《碧鸡漫志》卷五“杨柳枝”条云:“《杨柳枝》,《鉴戒录》云:‘柳枝歌,亡隋之曲也。’前辈诗云:‘万里长江一旦开,岸边杨柳几千栽。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。’又云:‘乐苑隋堤事已空,万条犹舞旧春风。’皆指汴渠事。而张祜《折杨柳枝》两绝句,其一云:‘莫折宫前杨柳枝,玄宗曾向笛中吹。伤心日暮烟霞起,无限春愁生翠眉。’则知隋有此曲,传至开元。”据岳珍《碧鸡漫志校正》,成都巴蜀书社2000年版第132页。今人任二北先生也认为《杨柳枝》“本于隋曲《柳枝》”②任半塘(二北)《教坊记笺订》,中华书局上海编辑所1962年版,第76页。又《唐声诗》下编格调,“第十三·七言四句”,于《柳枝》后“乐”类注云:“隋炀帝植柳汴河两岸,此曲乃兴;入唐,沿唱不缀。”上海古籍出版社1982年版第366页。。《鉴诫录》论《柳枝》曲,在题为“亡国音”条中,日本学者村上哲见以为“可以认为它……是为了丰富传说的内容而作的附会之说”[4]70。施蛰存先生也说:“开汴渠,栽杨柳,劳民伤财,以至亡国,这是隋炀帝的虐政,唐人作《杨柳枝》歌词,就用到这个新的历史题材,以为鉴戒。不能认为唐人作《杨柳枝》词多用隋炀帝的典故,就认为《杨柳枝》起源于隋代。”[5]143既如此,我们就必然要把探求的目光投向隋朝以前的历史。

最早将唐代《杨柳枝》与六朝乐府《折杨柳》联系起来的,当属晚唐的薛能:“《杨柳枝》者,古题所谓《折杨柳》也。”[2]1142清毛先舒《填词名解》云:“《柳枝》,一名《折杨柳》,乐府瑟调曲有《折杨柳行》,横吹有《折杨柳》歌辞,清商曲有《月节折杨柳歌》,歌中带云‘折杨柳’,词名始此。唐乐有《杨柳枝词》,后填词易名《柳枝》也。”[6]21王奕清《钦定词谱》也说道:“《杨柳枝》,唐教坊曲名……乐府横吹曲有《折杨柳》名……。”[7]31此外,沈雄《古今词话》、今人任二北等,在论及《杨柳枝》时也都分别提到了乐府《折杨柳》[注]沈雄《古今词话·词辨》卷上“柳枝·寿杯词”条:“乐府作《折柳枝》,为汉代歌横吹曲,……盖边词别曲也。”见唐圭璋《词话丛编》本,中华书局1986年版,第891页。。我们不妨先来看看任先生在《唐声诗》中的论述:

“在本调以前,有魏文帝五言六句之《折杨柳行》,晋太康末五言五句带和声之《折杨柳》,梁元帝五言八句之《折杨柳》,梁鼓角横吹曲五言四句之《折杨柳》,梁依歌五言四句之《攀杨柳枝》,清商曲五言五句带和声之《月节折杨柳歌》,及所谓《小折杨柳》,均五言体,见《乐府诗集》。”[8]530-531

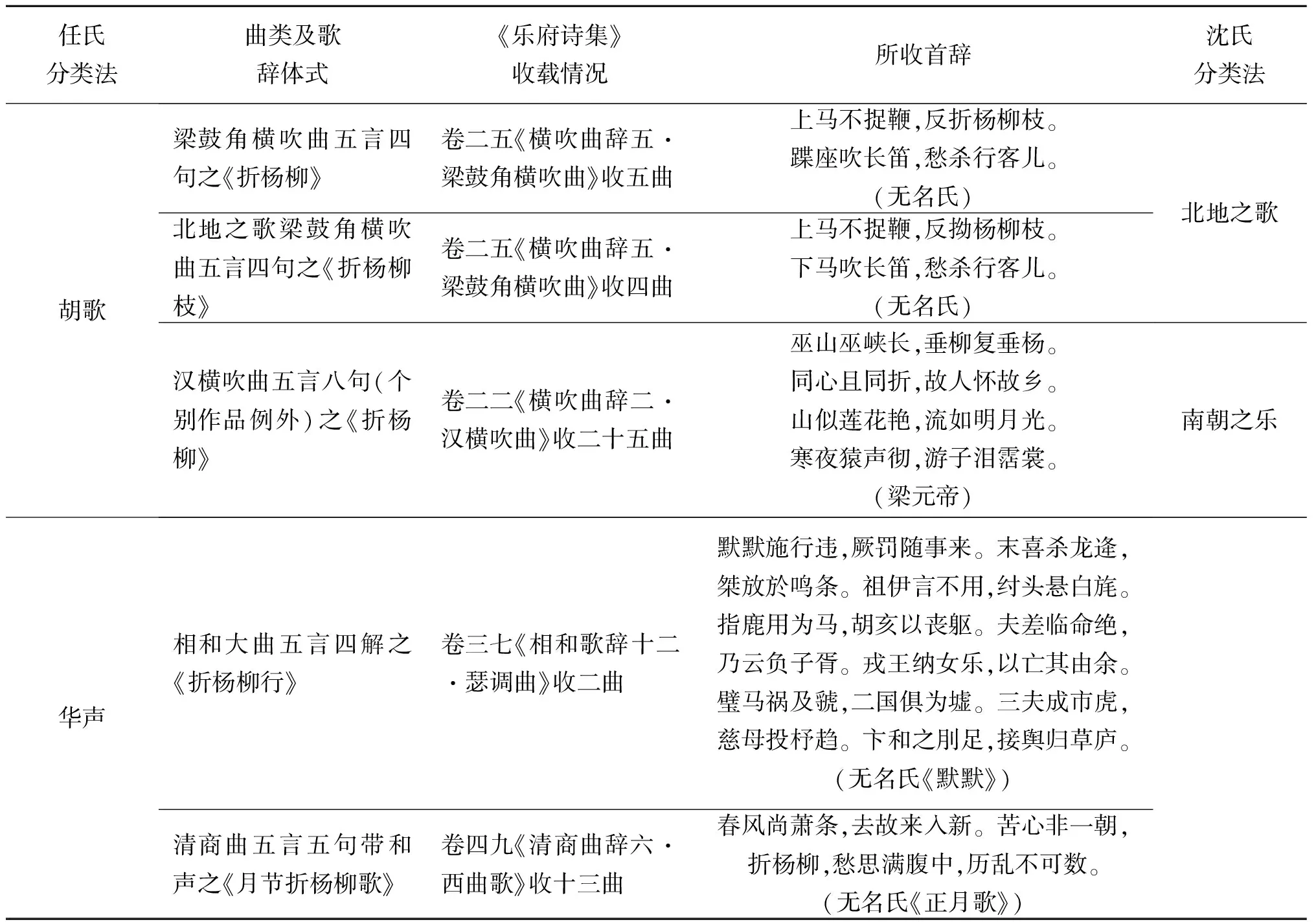

任先生在《教坊记笺》中又将《乐府诗集》中的《折杨柳》分为“胡歌”与“华声”两种[9]76,台湾学者沈冬的《<杨柳枝>词调析论》在此基础上又进一步分为“北地之歌”和“南朝之乐”两个体系[10]104。现将二人的分类列表归纳如下:

表一 任二北、沈冬《折杨柳》分类整理表

沈冬逐项分析了南朝之乐作为唐代《杨柳枝》曲调来源的可能性。对于汉横吹曲《折杨柳》,任二北先生依据《乐府诗集》记载将之归为胡歌。沈冬认为:“《折杨柳》……在中国流传已久,……其曲能维持多少胡乐狂放的风格、汉代横吹的韵味,是很令人质疑的。其作者是以梁元帝为首的南朝文人,就文辞风格来看,已是一派南朝清绮轻艳之风了。……由文辞风格形式和乐曲传承两方面来看都无法确立此曲和唐代《杨柳枝》的必然联系。”至于相和大曲五言四解之《折杨柳行》,“似与唐人《杨柳枝》无关,……因为相和大曲的体制庞大繁复,与唐代小曲《杨柳枝》确实难以建立直系嫡传的血缘之亲。”而清商曲《月节折杨柳歌》,“其形式已为长短句,每段第四句均为‘折杨柳’三字;其押韵第一句与第三句押,第四句‘折杨柳’换韵,第六句协柳字。……这样句式长短参差,押韵形式特别的歌曲,与唐代七言四句《杨柳枝》恐怕也是不能侔和的。”以上是从文辞风格或者表演形式上来观察的,接着沈冬又根据《旧唐书·音乐志》的记载,从“南朝之乐在隋唐以后,流传不广”的角度,阐明了“想要从音乐上肯定这三种《折杨柳》与唐人《杨柳枝》的关系,恐怕也是徒劳无功的”这个观点。这样自然就把考察的重点放在了六朝乐府中的“北地之歌”《折杨柳》上。随后沈冬探索了唐代《杨柳枝》源于“北地之歌”《折杨柳》的可能,澄清了《折杨柳》是由“华声”转为“胡曲”的横笛名曲,并由六朝以来“笛吹杨柳”的传统、《教坊记》只著录《杨柳枝》一曲,以及唐人对于《折杨柳》和《杨柳枝》名称的混用加以分析,提出“……《折杨柳》这首横笛名曲在唐代分明存在,……何以记载记录盛唐教坊曲目的《教坊记》不载此曲?惟一的解释,就是两首实为一曲,……”最后沈冬总结说:“这首《折杨柳》确乎就是唐人《杨柳枝》的渊源前身,两者之间有着一脉相承、不可分割的血肉联系。”[10]105-120至此,《杨柳枝》词调的来源已然历历在目。

二、《杨柳枝》歌舞乐实况及声情特征

关于《杨柳枝》的歌舞乐实况,任二北《唐声诗》论之已详,沈冬的《<杨柳枝>词调析论》更是用了相当的篇幅进行了具体而微的描述,这里我并不打算在此一问题上作过多的纠缠,但因为它在《杨柳枝》的研究中关系甚大,故不得不就《杨柳枝》的歌舞乐实况作一番简单的陈述。

上文已经论述了北朝乐府《折杨柳》是唐人《杨柳枝》的渊源前身,作为乐府古曲的《折杨柳》,主要抒写离别行旅之苦。据《旧唐书·音乐志》载,梁乐府有胡吹歌云:“上马不捉鞭,反拗杨柳枝。下马吹横笛,愁杀行客兒。”[11] 1075《宋书·五行志》也记载说:“晋太康末,京洛为折杨柳之歌,其曲有兵革苦辛之辞。”[12]914可以想象当时《折杨柳》一曲应该是以哀怨作为其基调的,初盛唐《杨柳枝》曲继承了这一基调,如王之涣《凉州词》中有“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”;李白《春夜洛城闻笛》“此夜曲中闻折柳,何人不起故国情”……这些诗句都说明羌笛所吹的杨柳曲是偏向哀怨的。

我们再来看看作为“洛下新声”的《杨柳枝》的情况。白居易有《杨柳枝二十韵》一诗,对《杨柳枝》的歌声舞态作了绘声绘色的描摹,为后人研究《杨柳枝》留下了弥足珍贵的原始资料[注]以下对《杨柳枝二十韵》所体现出的《杨柳枝》歌声舞态的分析参考了沈冬《唐代乐舞新论》,北京大学出版社2004年版第123-129页。。这首诗题下自注曰:“《杨柳枝》洛下新声也。洛之小妓有善歌之者,词章音韵,听可动人,故赋之。”诗云:

小妓携桃叶,新声蹋柳枝。妆成剪烛后,醉起拂衫时。

绣履娇行缓,花筵笑上迟。身轻委回雪,罗薄透凝脂。

笙引簧频暖,筝催柱数移。乐童翻怨调,才子与妍词。

便想人如树,先将发比丝。风条摇两带,烟叶贴双眉。

口动樱桃破,鬟低翡翠垂。枝柔腰袅娜,荑嫩手葳蕤。

唳鹤晴呼侣,哀猿夜叫儿。玉敲音历历,珠贯字累累。

袖为收声点,钗因赴节遗。重重遍头别,一一拍心知。

塞北愁攀折,江南苦别离。黄遮金谷岸,绿映杏园池。

春惜芳华好,秋怜颜色衰。取来歌里唱,胜向笛中吹。

曲罢那能别,情多不自持。缠头无别物,一首断肠诗。(《全唐诗》卷四五五)

这种作为“洛下新声”的《杨柳枝》其实也就是刘、白二人屡屡提及的“新翻杨柳枝”。所谓“新翻”,村上哲见倾向于解作“据某种原来就有的旧曲改编以制成新曲之意”[5]71-72。至于如何“新翻”,“取来歌里唱,胜向笛中吹”,亦即由笛曲一变而为歌曲了。但是,这种经过改编之后的《杨柳枝》仍然是以哀怨的声情作为其底色的,“乐童翻怨调”分明道出了个中机密。

该诗由“小妓携桃叶”至“一一拍心知”部分描摹了《杨柳枝》歌舞妓的衣衫、体态、乐曲、舞容、歌声等,自“塞北愁攀折”以下则写听歌观舞之感。

诗的开始先点明了表演的时间场合,小妓是“妆成剪烛后”,客人已是“醉起拂衫时”。诗中关于舞衣的部分着墨不多,只知是足蹑绣履、身披罗衣,衣上还有长长的飘带(“风条摇两带”)。白居易《刘苏州寄酿酒糯米李浙东寄杨柳枝舞衫偶因尝酒试衫辄成长句寄谢之》有 “银泥衫稳越娃裁”的句子,可知当时已经有了专制的《杨柳枝》舞衣“银泥衫”。接下来写表演开始,歌舞妓体态轻盈,含笑吟吟地缓步走上舞筵。再写调音理弦的动作,也就是所谓的“笙引簧频暖,筝催柱数移”,这里我们可以看出这次《杨柳枝》歌舞的伴奏乐器有笙和筝两种,由下文的“胜向笛中吹”,可知应该没有横笛,但新翻后的《杨柳枝》也仍可用笛来伴奏,刘禹锡有诗云:“好吹杨柳曲,为我舞金钿”即是一例(《全唐诗》卷三六二)。至此,乐器调音以毕,乐童们开始演奏这首新翻怨曲,才子开始“与妍词”了。《杨柳枝》是歌舞乐合一的表演,“乐童”伴奏,负责“乐”的部分;而歌、舞两者合一,由“小妓”任之。下文形容《杨柳枝》的歌声舞态。小妓“口动樱桃破,鬟低翡翠垂”,正是歌唱初发的情形,以鹤唳、猿鸣形容歌声,可见其凄凉哀感;以贯珠、敲玉比喻咬字行腔,也可见其音色清晰动人。“重重遍头别”说明力量在完整的歌舞表演中,《杨柳枝》的演唱不只一遍,而是联章而歌的形式,且每遍的开头,亦即“过片”均有不同;“一一拍心知”显示每遍转换时歌舞者以拍心的动作表示乐段的变换。在此,诗中呈现了唐人歌曲的鲜活面貌,后世的词多为各阕独立,联章者很少见,而唐人联章而歌的情形书数见不鲜,如刘禹锡《竹枝词》九首,敦煌曲中的《五更转》、《十二时》、《斗百草》等都是如此。《杨柳枝》联章而歌的形式正是唐人歌诗之法的真实写照。既为联章,就有重头、换头的问题,“重重遍头别”正显示了各遍的开头在音乐上都有变化。

据诗中的描述,《杨柳枝》之舞,主要是摹拟临风而舞的杨柳的姿态。所谓“便想人如树,先将发比丝。风条摇两带,烟叶贴双眉”、“枝柔腰袅娜,荑嫩手葳蕤”等等都是将“小妓”与杨柳相比,而《杨柳枝》舞给欣赏者的感受则是“黄遮金谷岸,绿映杏园池”,也是恋恋不忘杨柳的形象。这与唐人《杨柳枝》词的缘题而赋的特征正相吻合。

白居易的这首《杨柳枝二十韵》也为我们研究《杨柳枝》的声情特征开启了一扇明亮的窗户,它让我们看到了白居易时代作为“洛下新声”的《杨柳枝》与古笛曲《折杨柳》的血肉联系。诗中的悲情字眼随处可见:“唳鹤”、“哀猿”、“愁”、“苦”、“惜”、“怜”、“断肠”等等无一例外地在向我们暗示着这样一个基本的事实:作为“洛下新声”的《杨柳枝》在以哀怨为其基调这一点上实在与笛曲《折杨柳》并无二致!

不过,任何事物都不是静止不变的,而是一个不断发展演变的历史过程,刘、白二人的“新翻”使得《杨柳枝》一曲在中唐迅速播遍全国,晚唐诗人薛能也不甘拾人牙慧,在《杨柳枝》的歌声舞态及歌词内容方面都做出了新的尝试。他的《柳枝词五首》小序说:“乾符五年(878),许州刺史薛能于郡阁与幕中谈宾酣饮醅酎,因令部妓少女作《杨柳枝》健舞,复歌其词。无可听者,自以五绝(指所作五首绝句)为《杨柳》新声。”(《全唐诗》卷五六一)任二北先生据此认为“晚唐《杨柳枝》舞曲,亦健舞也,……白居易在洛阳所作,如《杨柳枝二十韵》中之表现,应仍为软舞。……至薛能,对此曲之歌与舞,均有更订,始成健舞。薛嫌白、刘(禹锡)唱和《杨柳枝》宫商不高,乃缘梁鼓角横吹曲中《折杨柳》之音调,更为新声,曲名即为《折杨柳》。……歌词有云:‘试蹋吹声作唱声’,《词谱》谓‘吹’即指横吹曲而言。果尔,此曲所谓健舞,亦兼采横吹《折杨柳》之容,一洗柔媚,而易以夭矫,必矣。”[8]315-316既为健舞,就该与白居易软舞的《杨柳枝》声情有所不同。值得注意的是任二北先生在这里谈到了“宫商”问题,这也是左右一个曲调声情特征的重要因素。

据《碧鸡漫志》记载:“黄钟商有《杨柳枝》曲。”[7]208可见《杨柳枝》可入黄钟商。而《宋史·乐志》说:“《太平时》,小石调。”[7]209可见《杨柳枝》又可入小石调。

黄钟商俗称大石调,而小石调是仲吕商的俗名。北宋教坊通用的是当时所谓的六宫十一调。元周德清《中原音韵》曰:“大凡声音,各应于律吕,分六宫十一调。”并曾论及当时所用六宫十一调的声情:“仙吕宫清新绵邈、南吕宫感叹伤悲、中吕宫高下闪赚、黄钟宫富贵缠绵、正宫惆怅雄壮、道宫飘逸清幽、大石风流酝藉、小石旖旎妩媚、高平条畅滉漾、般涉拾掇坑堑、歇指急并虚歇、商角悲伤婉转、双调健捷激袅、商调凄怆怨慕、角调呜咽悠扬、宫调典雅沉重、越调陶写冷笑……”。谓“大石风流酝藉”、“小石旖旎妩媚”,这虽是元朝人的说法,而且指的是曲,但从时间上考虑,应当与宋人宫调声情之说相去不远。关于宫调与声情的关系,宋人留下了很多这方面的记载。秦观诗绮罗太胜,儿女情多,苏轼曾称其可入小石调。持此说法的还不止苏轼一人,《诗人玉屑》卷一○“小石调”条引《孔氏谈苑》曰:

元祐中,秘阁上巳日集西池,王仲至有诗,张文潜和最工,云:“翠浪有声黄伞动,春风无力彩旗垂。”秦少游云:“帘幕千家锦绣垂。”仲至笑曰:“又待入小石调也。”

谓小石调旖旎妩媚,与宋人称秦观诗“可入小石调”,含意正复相合。不过就实际情况看,宫调所体现的声音情趣,要比周氏的四字评语复杂得多,丰富得多。这一点吴熊和先生在《唐宋词通论》中曾予指出。他列举同属大石调周邦彦的《瑞龙吟》、《风流子》及苏轼《念奴娇》,指出前二首固不失为“风流酝藉”,后者却“惆怅雄壮”;而本宜“健捷激袅”的属于双调的柳永的《雨霖铃》却备极哀怨。可见,同一宫调的曲调,其声情仍因曲而异,并不因宫调相同而声情归于一律。[13]394-396而且即便是同一词调也经常可以分所属不同的宫调,如柳永的《乐章集》中的各词都是依宫调分列的,同曰《鹤冲天》,就有大石调与黄钟宫之别;同曰《定风波》,又有双调与林钟商之分……不过,施议对先生则在强调决不可以周氏的四字评语为公式,用来代替具体作品的分析研究的同时,也指出“在一般情况下,周氏有关十七宫调的四字评语,对于体验歌词所属宫调的情趣,还是有一定的参考价值的”。[14]179梁启勋从五代两宋人的作品中,择出可以考知宫调的词作408首,以周氏有关宫调的四字评语,分别进行体验,认为:词作的声情与周氏所说宫调的情趣韵味,大致相符[15]11-22。具体到《杨柳枝》,《碧鸡漫志》说它属黄钟商,《宋史·乐志》却称之为小石调,而《金奁集》却将所收温庭筠8首归之为高平调,应该正是同一词调分属不同宫调的正常表现。谓“大石风流酝藉”、“小石旖旎妩媚”、“高平条畅滉漾”,验之于《杨柳枝》,还是大致符合实际情况的。

三、结语

《杨柳枝》一调早在刘、白之前就已经作为“洛下新声”大盛于中唐,后经二人唱和,愈加风行一时,此后作者倍出,遂至极盛,诚如任二北先生所言:“歌舞杨柳枝,一时已蔚为风气,迄晚唐五代不废。歌辞之作,因之亦盛,乃唐代诗乐中一件大事!当时自帝王(指宣宗、昭宗……)以至儿童,自京、洛以至边围,皆有其声。专为白氏歌者,有女伎樊素,晚唐专擅此曲者,有女伎周德华,先后闻于时。”[8]534

有关宋代《杨柳枝》的歌舞乐情况记载很少,任二北《唐声诗》搜集有两则。其一引自邵伯温《闻见录》:“张俞题七绝于营妓杨台柳罗帕上,命其妓作《柳枝》歌之。时庆历中也。”庆历乃宋仁宗年号,这说明在北宋年间仍有歌《杨柳枝》的情形;其二引南宋韩玉《减兰》“赠歌者”:“莫歌《杨柳》,记得渭城朝雨后。”并分析说:“既赠歌者,谓歌《杨柳》,必不虚,足见本调在南宋仍有声。”[8]539这些资料对我们研究《杨柳枝》词调的发展与演进均弥足珍贵。

[参考文献]

[1] 段安节. 乐府杂录[M]. 上海:古典文学出版,1957.

[2] 郭茂倩. 乐府诗集:卷八十一[M].北京:中华书局,1979.

[3] 何光远. 鉴诫录[M ].丛书集成初编[ Z]. 北京: 中华书局,1983.

[4] 村上哲见. 《杨柳词》考[C] //王水照,保苅佳昭.日本学者中国词学论文集. 上海:上海古籍出版社1991.

[5] 施蛰存. 说《杨柳枝》、《贺圣朝》、《太平时》[C]//词学(第四辑). 上海:华东师范大学出版社,1986.

[6] 毛先舒. 填词名解 [M]. 查继超. 词学全书.吴熊和,点校. 北京:书目文献出版社,1986.

[7] 王奕清,等. 钦定词谱:卷一[M]. 北京:中国书店,1983.

[8] 任半塘. 唐声诗:下编[M].上海:上海古籍出版社,1982.

[9] 任半塘. 教坊记笺订[M].北京:中华书局,1962.

[10] 沈冬. 小妓携桃叶,新歌踏柳枝——《杨柳枝》考[M]//唐代乐舞新论.北京:北京大学出版社,2004.

[11] 刘昫. 旧唐书·卷二十九·志第九·音乐二[M].北京:中华书局,1989.

[12] 沈约. 宋书·卷三一·志第二一·五行志[M]. 北京:中华书局,1974.

[13] 吴熊和. 唐宋词通论[M]. 杭州:浙江古籍出版社,1989.

[14] 施议对. 词与音乐关系研究[M]. 北京:中国社会科学出版社,1985.

[15] 梁启勋. 词学铨衡[M]. 香港:香港上海书局,1964.