髓内钉技术治疗桡骨远端骨折的临床研究

2014-03-20张兵兵邵建军袁治国白登彦杨世宁

张兵兵,邵建军*,袁治国,白登彦,杨世宁

(1.甘肃省第二人民医院骨科,甘肃 兰州 730000;2.会宁县人民医院,甘肃 白银 730700)

目前治疗桡骨远端骨折的方法多种多样,主要有闭合复位石膏外固定、经皮克氏针固定、外固定架固定以及切开复位内固定术。但是每一种方法都有它的优点和潜在并发症[1-17]。采取掌侧入路应用掌侧锁定钢板是目前较为流行的手术治疗方案。该方法能够提供足够坚强的内固定,允许术后早期功能锻炼,掌侧钢板的最大优势是将钢板放置在桡骨远端掌侧的凹面,表面由旋前方肌将钢板与掌侧屈肌腱隔开,避免发生肌腱与钢板表面的摩擦[10-17]。然而骨皮质表面植入内固定物仍然存在导致软组织损伤的风险,已报道的并发症有内植入物对软组织的刺激,拇长屈肌腱的磨损断裂,以及由于攻入螺钉过长而引起伸肌腱的损伤。Douthit[16]报道术后掌侧钢板因并发症而需二次手术取出的占总手术量的17%。

近来,髓内钉技术被认为不但能提供稳定的固定,而且具有软组织损伤小的特点,固定物完全置于髓腔内避免了由于放置在骨质表面而引起的软组织损伤。髓内钉技术治疗桡骨远端骨折从最初的报道到目前均显示了良好的临床效果。但仍缺乏完整的数据来评价这一技术,特别是缺乏临床随访数据来评估它[18,19]。

本研究根据临床随访数据来评估髓内钉技术在治疗50 岁以上老年患者桡骨远端不稳定性骨折方面的功效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本研究根据随访调查来评估髓内钉技术在治疗桡骨远端不稳定性骨折方面的效果。所有移位的桡骨远端骨折最初均采取闭合复位石膏外固定。当手法复位失败或发生再移位时采取手术治疗,闭合复位的标准为掌倾角10°,尺偏角20°,尺骨变异与健侧比较在+2 mm以内,关节内骨折移位小于等于1 mm。本研究的对象为50 岁以上患者的桡骨远端关节外或简单关节内不稳定性骨折的患者。所有患者均首先给予闭合复位治疗而不能达到上述复位标准。术前均向患者详细介绍了髓内钉治疗的潜在并发症。同时向每一位患者提供了其他的治疗方案,如闭合复位石膏外固定,经皮穿针治疗,外固定架治疗以及切开复位钢板内固定术。一些患者拒绝手术治疗而采取了闭合复位石膏外固定治疗。在选择手术治疗的患者中没有一人拒绝采用髓内钉治疗。以下情况不在本研究范围内:年龄小于50 岁;桡骨远端边缘骨折;矢状面劈裂骨折;骨折合并有关节内多个碎骨块;骨折不能通过闭合复位以及经皮撬拨复位;双侧桡骨骨折患者;骨折合并有其他严重的创伤或同侧肢体除尺骨茎突骨折外的其他部位骨折;受伤时间超过3周。

自2012年2月至2013年3月共有31名患者采取了髓内钉技术治疗桡骨远端不稳定性骨折,其中有2名患者随访丢失,29名患者进行了整个随访评估。在这29名患者中,男性3名,女性26名;平均年龄67 岁(51~85 岁);右侧骨折15例,左侧骨折14例,其中17例患者骨折发生在优势侧。

17 例患者的受伤机制为同一平面摔倒,有8 例患者为稍高处跌落,2 例为骑自行车受伤,2 例为与运动相关的受伤。根据AO分型[20],A型骨折25 例(A2型1 例,A3型24 例),C型骨折4 例(均为C2型)。有20 例合并有尺骨远端骨折(18 例尺骨茎突骨折,2 例尺骨干骺端骨折),其中只有3 例尺骨骨折采用克氏针辅助固定治疗。术前放射学数据见表1。4 例关节内骨折中有1 例关节内骨折移位达到2 mm,其余3 例无任何移位。受伤与手术时间间隔平均为9 d(2~20 d)。

表1 放射学测量数据

1.2 手术技巧 所有手术操作在全麻下进行,上上肢止血带,准备术中透视辅助设备。第一步行闭合复位,复位中用经皮克氏针撬拨复位,第1根针从桡骨远端的尺背侧打入以撬拨恢复掌倾角,第2根针从桡掌侧打入以恢复尺偏角及桡骨高度,在骨折准确复位后,用1根直径1.6 mm的克氏针经桡骨的尺侧打入来固定骨折,所有的克氏针必须避开髓内钉的植入位置。如果通过经皮克氏针撬拨不能获得满意的复位,可以用直径2.5 mm的克氏针从骨折远端穿入撬拨以复位掌侧皮质。骨折在克氏针撬拨充分复位后克氏针临时固定,以桡骨茎突为中心取2 cm纵行切口,用套管钻在导针引导下在桡骨茎突皮质处开口,将髓内钉装配在置入架上,沿着锥子锥开的隧道将髓内钉置入髓腔,为避免损伤桡神经浅支的分支应尽量避免使用电钻打孔,髓内钉远端锁定螺钉经固定架引导的方向置入并锁定固定。近端锁定螺钉大约在桡骨lister结节以近1 cm处用固定架引导以确保不影响已复位的骨折远端部分,去除所有临时固定的克氏针用5-0丝线缝合腕关节背侧Ⅰ、Ⅱ区支持带,若不能缝合支持带,则切除Ⅰ区支持带,将拇长展肌腱及拇短伸肌腱置于皮下,术中可以向掌侧或背侧推挤活动桡骨远端观察桡尺骨之间是否有相对活动,来评估下尺桡关节的稳定性。

1.3 术后锻炼 术后早期鼓励患者抬高患肢和活动掌指及指间关节。若患者为关节外骨折,且无下尺桡关节稳定性损伤,建议前臂术后短石膏托固定1周,1周后拆除石膏并在医生监督下进行腕关节主动功能锻炼,术后4周增加被动功能锻炼。

若骨折合并有下尺桡关节不稳定,则或尺骨干骺端骨折,或属于关节内骨折,术后应用sugar-tong支具制动固定3周,3周后拆除支具并用石膏托间断保护腕关节6周,患者在支具保护下进行能够忍受的日常生活活动,被动功能锻炼应在术后6周后进行。

1.4 评价指标 本研究分别在术后6周、3个月、6个月和1年进行随访评估,评估腕关节活动度及握力,我们分别用角度计测量伤侧与健侧腕关节的活动度,测量包括腕关节背伸、掌屈、尺偏及桡偏活动,也包括前臂旋前及旋后活动。握力的测量包括双手的握力,用测力计测量,数值采用平均数值±标准差和相对于健侧的百分比,所有患者均依据Mayo标准评分[21],Mayo评分能够充分反映临床效果及腕关节活动度和握力,患者可以在术后半年及1年填写上肢功能调查(disability of arm shoulder and hand,DASH)问卷[22]。

每次随访均给予标准前后位及侧位X线检查,根据Kreder等[23]测量法来测量尺偏角、掌倾角、桡骨高度及尺骨变异,在术后1年随访中若关节出现异常情况则记录在案,X线片上骨小梁通过骨折线则为骨折愈合,所有的放射学参数均由两人分别测量,最后取两者测量的平均值,有4 例患者的X线测量值变化超过30%,2名医生再次同时测量,最后记录一致的测量结果。在每一次随访中,医生记录患者的所有并发症。

1.5 统计分析 在随访过程中出现的各种临床数据变化,采用配对T检验,重复测量分析和Boferroni校正。简而言之,在随访过程中所采集的伤侧和健侧的数据均采用配对t检验检测,P<0.05为差异有统计学意义。功效统计证实本研究有80%功效能够监测各个方向活动范围大于5°的差异性,握力大于2 kg的差异,以及X线片上尺偏角大于3°、掌倾角大于2°、桡骨高度大于2 mm、尺骨变异大于0.5 mm的差异。

2 结 果

2.1 临床结果 表2及表3分别列出了随访中腕关节活动度、握力、Mayo腕关节评分以及DASH评分。腕关节背伸活动度在整个1年的随访中持续提高,差异有统计学意义(P<0.01)。掌屈活动在术后6周到3个月内提高显著,差异有统计学意义(P<0.01),同样在术后3~6个月也有显著意义,但在术后6个月~1年的过程中变化不明显。旋前活动在术后任何时期均无显著提高。在整个1年的随访中大多数伤侧腕关节活动度均明显差于健侧,差异有统计学意义(P<0.01),而旋前活动及旋后活动除外,旋前活动伤侧与健侧相比,差异无统计学意义(P=0.18),旋后活动伤侧与健侧相比,差异无统计学意义(P=0.1)。在每一个腕关节活动方向上伤侧活动度均超过健侧活动度的90%。在整个1年的随访中握力的提高显著,差异有统计学意义(P<0.01),在术后1年后健侧握力与伤侧握力对比不明显,差异无统计学意义(P=0.13)。Mayo腕关节评分在6周~3个月与3~6个月中均有显著提高,差异有统计学意义(P<0.01),但在6个月与1年的随访中变化不明显,在术后1年有20 例患者的Mayo评分为优,9 例为良,DASH平均评分术后6个月随访中为(6.8±5.5)分,术后1年随访中为(4.8±3.9)分。

表2 术后腕关节活动度评分

表3 术后握力、伤侧Mayo腕关节 评分以及DASH评分

2.2 放射学结果 所有骨折在3个月后愈合,X线测量数据见表1。尺偏角、掌倾角及桡骨高度在术后和术后1年的X线比较,差异无统计学意义(P>0.05),但尺骨变异在术后与术后1年比较,差异有统计学意义(P=0.005),尺骨变异的增加度均未超过2 mm。除2 例骨折原始复位发生丢失,在术后1年的随访中均未见其他关节内异常。

2.3 并发症 骨折复位的丢失发生在2 例A3型骨折的患者中,这2 例患者均在术后1周发生了桡骨短缩和掌侧移位,其中1 例患者为77 岁老年女性患者,其尺偏角由术后24°变为术后1年时的16°,掌倾角由7°变为18°,桡骨高度由12 mm变为5 mm,尺骨变异由0变为2 mm;另1 例为63 岁老年妇女,其尺偏角由术后19°变为术后1年时的14°,掌倾角由6°变为17°,桡骨高度由7 mm变为4 mm,尺骨变异由0变为2 mm。无一例患者发生后期桡骨远端移位,1 例患者出现了暂时性的桡神经浅支神经炎,2个月后症状消失,所有患者中均未出现感染、局部疼痛症状、肌腱断裂及肌腱刺激等症状,也未出现指间关节及掌指关节活动的丢失,固定物失效和二次手术。典型病例影像学资料见图1~4。

3 讨 论

本研究证实髓内钉技术在治疗桡骨远端关节外骨折以及简单的关节内背侧移位的骨折中能够提供稳定的固定和获得良好的临床效果。平均腕关节活动度均在术后3个月达到健侧的76%及以上,在术后1年达到健侧的91%及以上,Mayo腕关节评分均达到100%的优良率。DASH评分中术后1年平均评分为4.8分,反映了患者术后较低的上肢功能丢失和不适症状。Chung等[11]在研究中指出,通过3、6、12个月的随访证明桡骨远端掌侧锁定钢板在治疗桡骨远端不稳定性骨折中具有令人满意的效果。本研究的随访阶段及随访中腕关节活动度及握力所测得的数值与上述研究相似,并具有可比性。

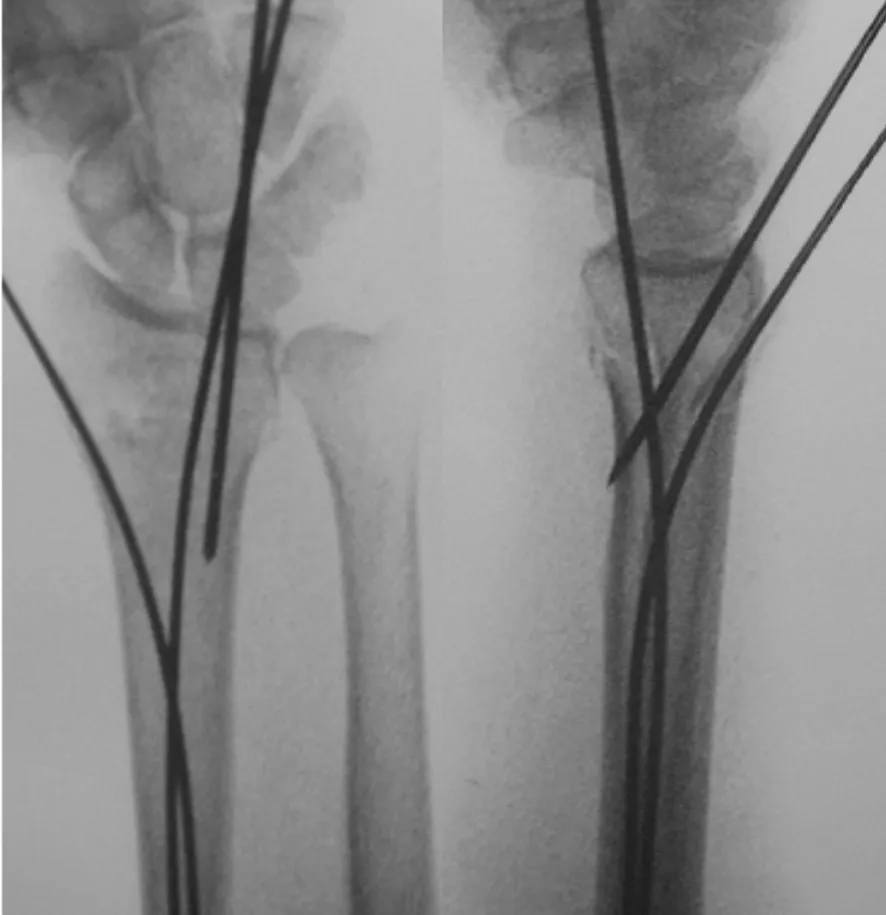

图1 桡骨远端骨折术前正侧位X线片

图2 术中正侧位透视克氏针复位固定

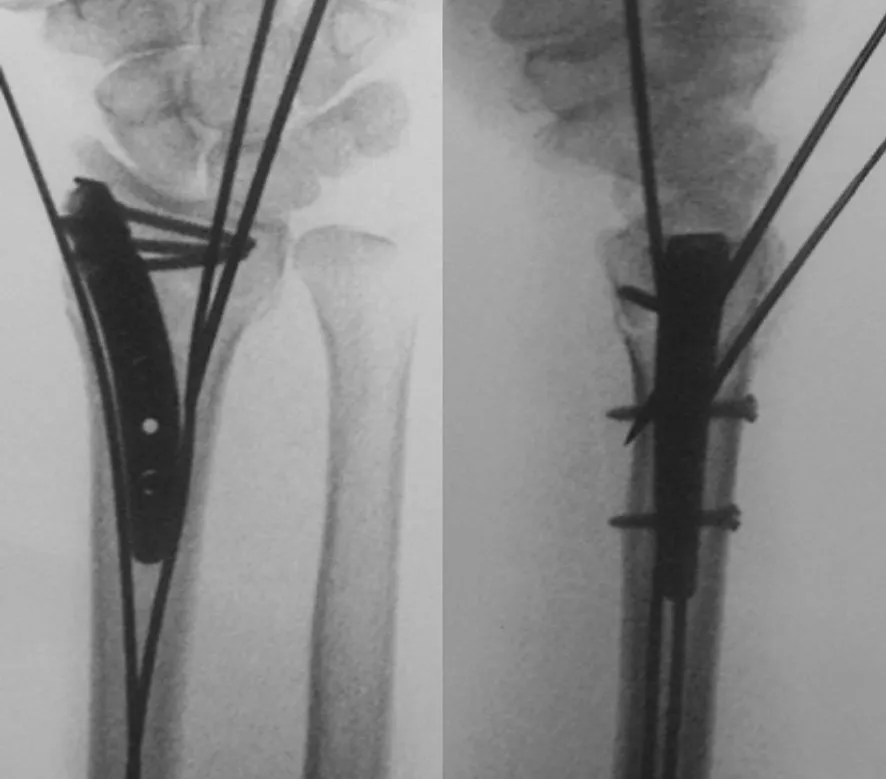

图3 术中正侧位透视髓内钉的植入位置并拨出临时固定克氏针

图4 桡骨远端骨折髓内钉固定术后1年正侧位X线片

髓内钉技术一大优势是在植入过程中可以减少软组织的损伤。同样,固定物完全置入髓腔内,避免了与周围肌腱组织的摩擦。与钢板相比髓内钉可以避免对骨折断端骨膜的剥离从而保护了骨折断端的血供。最后髓内钉可以提供坚强的固定,允许伤侧腕关节早期活动,从而避免了关节僵硬、肌肉萎缩以及废用性的骨萎缩。在本研究中我们通过与患者签订康复计划协议获得了29 例患者放射学数据。Capo等[24]在研究中,将新鲜冰冻桡骨标本制成远端背侧移位的模型,并施加背侧应力负荷,证实了髓内钉固定系统相比掌侧锁定钢板有更加稳定的生物力学性能。

本研究之所以获得了令人满意的结果,可能与我们严格的手术指证有关。桡骨远端锁定钢板是在直视下直接对骨折块进行复位操作,同时钢板本身也可以作为复位工具,相比而言,髓内钉固定系统要求在置入髓内钉之前必须对骨折进行充分复位,因此在选择髓内钉治疗桡骨远端骨折的病例中主要为关节外骨折以及向背侧移位的骨折,而应尽量避免在不能通过闭合复位或经皮撬拨复位的桡骨远端骨折病例中应用髓内固定系统。因为髓内钉系统中的三根固定方向的锁钉不能固定边缘骨折及矢状面方向的关节内骨折,所以髓内钉系统只能用于冠状面的骨折或纵向延伸至关节内的简单关节内骨折,而不能用于矢状面以及粉碎的关节内骨折。

本组共有2 例发生了骨折复位丢失现象,主要表现在桡骨高度的丢失和掌侧倾斜移位。虽然我们选择的病例是桡骨远端背侧移位的患者,但在采用髓内钉固定技术术后无一例患者发生向背侧再移位。说明髓内固定系统能够提供足够的稳定性来避免背侧移位,可能在限制骨折块向掌侧移位的作用有限。生物力学实验也证实髓内钉系统能够提供足够的背侧稳定性[24,25]。在桡骨远端骨折合并掌侧骨膜撕脱和掌侧皮质骨粉碎的病例中髓内固定系统更易于向掌侧移位,如果术中能够准确复位掌侧皮质骨并用远端锁钉恰当固定,可能会避免向掌侧移位的发生。对于大多数桡骨远端骨折合并有掌侧粉碎骨折的病例,可能掌侧钢板固定相对于髓内钉更加适合。

在本研究中软组织损伤并发症的发生率低于相关掌侧锁定钢板的研究。Drobetz等[14]在应用掌侧锁定钢板治疗50 例桡骨远端骨折的研究中发生了6 例拇长屈肌腱断裂,1 例拇长伸肌腱断裂,3 例痛性骨萎缩,1 例屈肌腱黏连,1 例腕管综合征,2 例感染。相比而言,本研究中未发生任何一例软组织损伤的并发症,除1 例患者术后出现了桡神经浅支神经炎,且2个月后患者症状消失。髓内钉放置于髓腔内部,因而可以减少像肌腱断裂、肌腱刺激等软组织损伤的并发症。Brooks等[18]在运用髓内钉治疗23 例桡骨远端骨折的研究中报道了3 例一过性的桡神经浅支感觉障碍。可见在髓内钉置入切口处易于损伤桡神经浅支,因此术中应仔细分离并保护桡神经浅支。

本研究有以下几点局限性。我们没有与其他治疗方法进行随机对照研究,而且我们的研究对象排除了复杂的关节内骨折,因此本研究结果不能推广到所有这种桡骨远端骨折的病例中。由于我们采取了严格的手术适应证,本研究的样本数相对较小,但通过效能分析指出本研究有充分的效能检测临床主要指标的差异性。最后本研究对象主要为50 岁及其以上的患者,对于年轻患者是否有相似的结果我们还不得而知。虽然具有上述局限性,本研究通过真实有效的数据证实了髓内钉能够有效治疗桡骨远端骨折。

参考文献:

[1]Altissimi M,Antenucci R,Fiacca C,etal.Long-term results of conser-Vative treatment of fractures of the distal radius[J].Clin Orthop Relat Res,1986(206):202-210.

[2]Clancey GJ.Percutaneous Kirschner-wire fixation of Colles fractures.Aprospec-tive study of thirty cases[J].J Bone Joint Surg(Am),1984,66(7):1008-1014.

[3]Cooney WP,Linscheid RL,Dobyns JH.External pin fixation for unstable Colles′fractures[J].J Bone Joint Surg(Am),1979,61(6):840-845.

[4]Simic PM,Robison J,Gardner MJ,etal.Treatment of distal radius fractures with a low-profile dorsal plating system:an outcomes assessment[J].J Hand Surg(Am),2006,31(3):382-386.

[5]Kamath AF,Zurakowski D,Day CS.Low-profile dorsal plating for dorsally anulated distal radius fractures:anoutcomes study[J].J Hand Surg(Am),2006,31(7):1061-1067.

[6]Grewal R,Perey B,Wilmink M,etal.A randomized prospective study on the treatment of intra-articular distal radius fractures:open reduction and internal fixation with dorsal plating versus miniopen reduction,percutaneous fixation,and external fixation[J].J Hand Surg(Am),2005,30(4):764-772.

[7]Ring D,Jupiter JB,Brennwald J,etal.Prospective multi center trial of a plate for dorsal fixation of distal radius fractures[J].J Hand Surg(Am),1997,22(5):777-784.

[8]Carter PR,Frederick HA,Laseter GF.Open reduction and internal fixation of unstable distal radius fractures with a low-profile plate:a multicenter studyof73 fractures[J].J Hand Surg(Am),1998,23(2):300-307.

[9]Kambouroglou GK,Axelrod TS.Complications of the AO/ASIF titanium distalradius plate system (piplate) in internal fixation of the distal radius:a brief report[J].J Hand Surg(Am),1998,23(4):737-741.

[10]Orbay JL,Fernandez DL.Volar fixation for dorsally displaced fractures of the distal radius:a preliminary report[J].J Hand Surg(Am),2002,27(2):205-215.

[11]Chung KC,Watt AJ,Kotsis SV,etal.Treatment of unstable distal radial fractures with the volar locking plating system[J].J Bone Joint Surg(Am),2006,88(12):2687-2694.

[12]Rozental TD,Blazar PE.Functional out comeand complications after volar plating for dorsally displaced,unstable fractures of the distal radius[J].J Hand Surg(Am),2006,31(3):359-365.

[13]Osada D,Kamei S,Masuzaki K,etal.Prospective study of distal radius fractures treated with a volar locking plate system[J].J Hand Surg(Am),2008,33(5):691-700.

[14]Drobetz H,Kutscha-Lissberg E.Osteo synthesis of distal radial fractures with avolar locking screw plate system[J].Int Orthop,2003,27(1):1-6.

[15]Rozental TD,Blazar PE,Franko OI,etal.Functional outcomes for unstable distal radial fractures treated with open reduction and internal fixation or closed reduction and percutaneous fixation.Aprospective randomized trial[J].J Bone Joint Surg(Am),2009,91(8):1837-1846.

[16]Douthit JD.Vola plating of dorsally comminuted fractures of the distal radius:a 6-year study[J].Am J Orthop,2005,34(3):140-147.

[17]Chung KC,Shauver MJ,Birkmeyer JD.Trends in the United States in the treatment of distal radial fractures in the elderly[J].J Bone Joint Surg(Am),2009,91(8):1868-1873.

[18]Brooks KR,Capo JT,Warburton M,etal.Internal fixation of distal radius fractures with novel intramedullary implants[J].Clin Orthop Relat Res,2006(445):42-50.

[19]Ilyas AM,Thoder JJ.Intra medullary fixation of displaced distal radius fractures:a preliminary report[J].J Hand Surg(Am),2008,33(10):1706-1715.

[20]Muller ME,Nazarian S,Koch P,etal.The comprehensive classification of fractures of long bones[J].Berlin:Springer,1990:157.

[21]Cooney WP,Linscheid RL,Dobyns JH.Triangular fibrocartilage tears[J].J Hand Surg(Am),1994,19(4):143-154.

[22]Imaeda T,Toh S,Nakao Y,etal.for the Impairment Evaluation Committee,Japanese Society for Surgery of the Hand.Vali-dation of the Japanese Society for Surgery of the Hand version of the Disability of the Arm,Shoulder,and Hand questionnaire[J].J Orthop Sci,2005,10(4):353-359.

[23]Kreder HJ,Hanel DP,McKee M,etal.X-ray film measurements for healed distal radius fractures[J].J Hand Surg(Am),1996,21(1):31-39.

[24]Capo JT,Kinchelow T,Brooks K,etal.Biome-chanical stability of four fixation constructs for distal radius fractures[J].Hand,2009,4(3):272-278.

[25]Burkhart KJ,Nowak TE,Gradl G,etal.Intra medullary nailing vs.palmar locked plating for unstable dorsally comminuted distal radius fractures:a biomechanical study[J].Clin Biomech,2010,25(8):771-775.