南黄海磁性基底特征分析和综合解释*

2014-03-19张训华张向宇

邢 涛 张训华 张向宇

(1. 国土资源部海底矿产资源重点实验室 广州海洋地质调查局 广州 510075; 2. 青岛海洋地质研究所 青岛 266071)

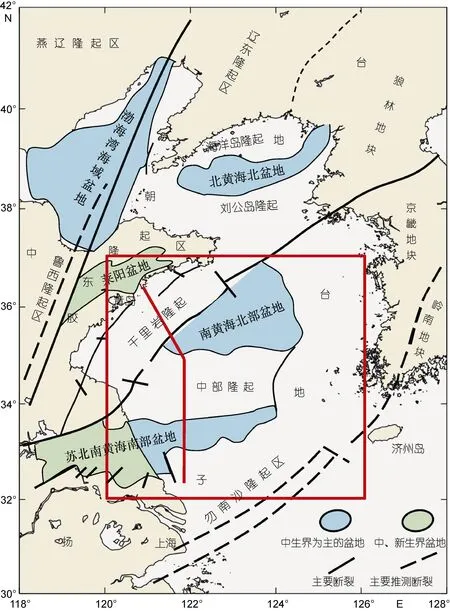

南黄海位于中国大陆和朝鲜半岛之间, 兼跨三大构造单元。南黄海的北部靠近山东半岛, 以成山头-长山串一线为分界与北黄海相连, 属中朝块体。南黄海的西界为山东半岛南部和苏北平原, 南黄海中部则为扬子块体。南黄海的南部以启东咀-济州岛一线为分界与东海相连, 处于闽浙隆褶带, 属华南块体(邢涛等, 2005)。南黄海及其邻近区域的地质构造, 从北部到南部, 依次有千里岩隆起、南黄海北部盆地、中部隆起、黄海南部盆地、以及勿南沙隆起(金翔龙等, 1982; 侯方辉等, 2008)。上述构造被一系列多期次、多层次的断裂切过, 从而形成复杂的构造体系(郝天珧等, 2002)。本文研究区具体位置如图1中红框所示。

在南黄海对基底结构开展研究, 对于明确整个海域的深部构造, 探究中朝块体与扬子块体、扬子块体与华南块体构造之间的关系及其相互作用, 以及分析南黄海盆地区域构造特征与形成演化过程等方面, 都有重要的理论意义。同时, 对于在该海域实现油气突破以及做好新的油气远景评价也有重要的现实意义。

本文重点使用一维频谱分析方法, 对磁力异常数据进行磁性基底埋深反演, 并进一步结合地质地球物理综合手段, 主要针对南黄海的磁性基底特征和重磁异常进行分析及综合解释。

1 所用资料与处理方法

本文所采用的数据取自“我国海域1︰100万地质地球物理系列图编制”项目和“南通幅项目的调查”的重磁异常数据, 采用的坐标系统为WGS84, 统一使用墨卡托(正轴等角圆柱)投影, 统一投影参数为中央经线123°00′E、标准纬线34°30′N。具体技术路线图见图2。

1.1 重磁异常延拓

为削弱局部异常, 突出深部异常, 将重力、磁力异常数据作了向上延拓处理。对研究区布格重力异常、磁力异常分别向上延拓10km处理, 所得结果与异常图对比如图3、图4所示(图4空白部分为磁力异常数据缺失区域)。

1.2 典型剖面地质-地球物理综合分析

图1 南黄海及其邻域地质构造示意图Fig.1 Position and geological structure of the Southern Yellow Sea

为了对研究区的地质构造有更全面的认识, 为接下来的磁性基底反演提供约束, 在研究区选取一条纵穿南黄海北部盆地和南部盆地的SN走向的剖面进行地质-地球物理综合解释。典型剖面具体位置如图3、4中红线所示。综合剖面图见图5, 共分为三部分, a部分为布格重力异常曲线和自由空间重力异常曲线; b部分为磁力异常曲线; c部分为地震地质解释剖面图。

如图5所示, 沉积基底面的变化是导致该典型剖面的布格重力异常曲线上下起伏的主要因素。其中南黄海盆地里的凹陷区域与布格重力异常的低值相对应, 而盆地里凹陷边界处的断裂带则与布格重力异常的梯度剧变相吻合。与波动较大的布格重力异常不同的是, 典型剖面的磁力异常曲线分布则相对稳定,变化相对缓和, 曲线的峰值也相对较小, 南黄海断陷盆地内的断块活动则有可能是造成这种曲线分布的主要原因。

1.3 磁性基底反演方法原理

为得出磁性基底深度分布, 我们对海区的原始磁力异常数据进行反演。本文所采用的是一维频谱分析法, 即频率域的切线法, 对磁力异常网格化数据进行分析处理, 计算出磁性基底深度数, 绘制磁性基底深度等值线图, 为进一步的磁性基底特征研究提供依据(王懋基等, 1991, 1992; 宋正范, 1997)。

在剖面位场数据的变换过程中, Filon傅里叶变换更接近于理论点极的结果, 可以更好地识别高频段的异常, 从而提高推断的分辨率。本文采用Filon数值方法计算异常的功率谱。

图2 综合解释技术路线图Fig.2 The flowchart of integrated interpretation

剖面上的对数功率谱与频率的关系(Spectoret al,1970)如公式(1)所示:

式中lnE(q)为对数功率谱,q为频率变量,H、S和C分别是深度因子、宽度因子和厚度因子;h、a和t则分别为源总体的平均深度、平均宽度和平均厚度值,const代表常数值。

如果S=C=1(当2a<h和t>h), 则公式(1)为

将公式(2)代入公式(3)得

于是:

图3 布格重力异常上延对比图Fig.3 Upward continuation of Bouguer gravity anomaly result

图4 磁力异常上延对比图Fig.4 Upward continuation of magnetic anomaly result

图5 地质-地球物理综合剖面图Fig.5 Geological-geophysical profile

式中,k为斜率,

有些特殊情况下, 如果2a>h或t<h, 就会在衰减曲线段发生变化, 使得深度估计过深或者在曲线上产生峰值, 这样还需要再对曲线进行校正。

应用由上述原理编写的磁力异常反演软件, 对研究区的磁力异常进行反演。在异常图上应用切线法, 对网格化异常数据进行处理, 利用一维频谱分析得出异常体的埋深。在研究区图幅内均匀取点处理, 得出图幅内磁性基底深度数据, 绘制磁性基底深度等值线图(图6)。

图6 磁性基底埋深等值线图Fig.6 The depth contours of the magnetic basement

2 磁性基底特征分析和综合解释

2.1 磁性基底特征分析

图6给出南黄海的磁性基底埋深等值线分布, 如图所示, 南黄海的磁性基底深度变化范围为2—10km。海区内磁性基底埋深的变化起伏比较大, 分布图中可以看到多个局部的隆起与凹陷区, 反映出磁性基底的构造格局。南黄海的磁性基底主要以“中间埋藏浅而四周深”为特点(郝天珧等, 2010), 构造走向以EW、NE向为主, 其中最大埋深位于朝鲜半岛西侧,而最小埋深位于南黄海中部隆起带上。结合对比磁力异常上延10km的等值线分布, 可以看出磁力异常特征与磁性基底埋深有一定的对应关系。

2.2 综合解释

通过对图4—6的解读, 在重力及磁力异常对比、磁力异常的变化幅度及磁性基底特征分布三个方面反映了海区的断裂、盆地以及隆起的特征。重磁异常上延后的等值线图更为突出了深部异常, 再结合磁性基底埋深图进行分析, 有助于加深认识区域构造特征, 进一步对磁性基底特征进行综合解释和研究。

对于南黄海的重力异常和磁力异常分布而言,最显著的特征即为NE或NNE走向断裂的构造分带(郭玉贵, 1997)。在南黄海及邻域内, NE或NNE走向的断裂构造带由北西往东南方向排列主要包括: 郯城—庐江断裂带、大别山—胶南—临津江对接褶皱带、以及江山—绍兴—光州断裂(温珍河等, 2011)。

通过对磁性基底分布特征的研究, 我们发现研究海域所广泛沉积的震旦系—中、下三叠统以海相为主的地层中包含着两套磁性岩系。其地层厚度在7—8km之间, 处在扬子块体的海洋延伸带上。两套磁性岩系呈上下两层结构, 下层为前寒武纪变质岩系, 上层为火山碎屑岩系, 其地质年龄处于中生代。此双层岩系在长期的地质演化过程中经历了褶皱变质和隆起等过程, 并与火山岩的入侵伴生。同时由于明显的界限存在, 研究海域的磁场区呈块状(杨慧良, 2009),与周围环境呈现截然不同的特征, 这也从侧面反映了整个块体的独立性。

结合南黄海的构造特征和重磁异常特征可将研究区分为四个构造单元来进行综合解释: I. 华北—狼林地块、II. 扬子—京畿地块、III. 华南—岭南地块、IV. 东海大陆架(邢涛, 2002), 每个大区下又可分为几个小区。图7为研究区布格重力异常分区图, 图8为磁力异常分区图, 图6中也给出相应分区。

I 华北—狼林(中朝)地块

图7 布格重力异常分区图Fig.7 Division of the Bouguer gravity anomaly

图8 磁力异常分区图Fig.8 Division of the magnetic anomaly

山东半岛南侧海域在本研究区内, 其近海磁场异常特征具有极其显著的特征。总体的NE走向及负异常背景上所叠加的正异常圈闭呈现串珠状线性分布(田振兴, 2007), 揭示了断裂带及磁性物质在其两侧的存在。同时我们也发现在重力异常图上存在着一条30—40mGal取值的NE向高值带, 对应着千里岩隆区突出的线性特征。作为基岩隆起区, 长期以上升作用为主决定了其磁性基底埋深较浅(在3—5km左右)的特征, 因此推断其主要成分为前震旦纪变质岩系, 并在上层局部地区存在着中生代沉积和火山岩系, 发育了一系列断裂构造, 沿断裂有酸、基性岩浆的侵入和喷发。

II 扬子—京畿地块

南黄海区域大部分位于扬子地块。扬子地块的南界是呈NE走向延伸的江绍—光州断裂带。北界是千里岩断裂带, 沿NE方向延伸一直可以达到朝鲜半岛的海州一带, 是南黄海与千里岩隆起区的边界断层,密集的重力异常梯级带沿NE方向延伸。从磁力异常梯级带的平缓变化特征出发, 可在断裂带发育中得到相应解释: 位于南/北侧的串珠状负/正异常圈闭是其具体表现。扬子地块的西界与江绍断裂相连接, 在32—33°N附近与勿南沙隆起断裂带相交, 继续向木浦—光州方向延伸并进入朝鲜半岛的东海岸海域。从重力异常分布来看, 有向NE向延伸的迹象。在海域部分, 磁力异常表现为串珠状正异常圈闭的错断, 在浙西皖南一带磁力异常正负变化相间分布, 取条带状NE向延伸。该断裂带延伸长度大, 切割深度相对较深, 是扬子块体与华南块体的分界, 使前寒武纪地层与古生代地层成断层接触。

从重力异常和磁力异常分布上来看, 扬子地块内最明显的特征是在南黄海盆地范围及周围区域两者都以负的异常值为主, 与之相反, 在邻近江山—绍兴—光州断裂带的区域则主要以正的重力和磁力异常值为主, 断裂主要有NE向、NW向、EW向和近SN向四组。

II1南黄海北部盆地异常区

南黄海北部盆地是一个明显的负重力异常分布区, 进一步可划分为南部、中部和北部三个东西向带状、面积大小各不相同的次异常圈闭, 总体走向为NEE向。在中部隆起与北部盆地之间存在一个重力梯级带, 梯度变化在20mGal以上, 磁性基底在该处快速变深, 对应的磁场也出现了500nT左右的强变化异常, 因此推测此处存在EW向断裂, 成为了该盆地的南缘边界。该断裂属张性正断层, 沿断裂有浅层侵入体。另一组断裂为NNW向, 共有两条, 近东西向负磁力异常带被错动成三段。其中西段和中段之间的磁性体埋深差别很大, 断裂以西, 埋深达7km左右, 而断裂以东埋深抬升为4km, 两侧存在3km左右的落差。沿该西段负磁力异常带向西延展, 可到苏北的连云港附近。由于前震旦纪弱磁性的变质岩系存在, 此区域的磁力负异常呈带状分布, 前人的陆地岩石磁性特征研究为此假设做出了佐证(林珍等, 2009)。盆地内有厚度变化不均匀的弱磁性中新生代沉积层,前震旦系结晶基底埋藏较深。

II2南黄海中部隆起区

南黄海中部隆起区为重力异常相对升高区域,大部分区域以10mGal左右的异常为主要背景, 异常分布以东西两侧较高, 中间相对平缓。在过渡带(123°10′E)附近有一明显梯度带, 两侧异常差值在10mGal以上。因此可将该区分为东、中、西三部分。从上延的布格重力异常图上可以看出, 分布形态比布格异常更清晰。西段的重力异常高, 夹持在北部盆地和苏北盆地的重力异常低之间; 中段的重力异常低, 位于南黄海北部盆地和南部盆地之间; 东段的重力异常高, 明显地标示出南黄海盆地的东界。重力异常的变化反映了构造基底的起伏变化, 总体上为浅埋藏的结晶基底。根据磁力异常的分布显示, 在东段与中段之间的交接处, 磁性基底埋深值深至6km左右。而在东段, 磁性基底埋深相对较浅为3km左右。由此, 东段和中段的磁性体埋深差异可达到3km左右, 与此落差相对应, 在布格重力异常分布图上, 显示此处存在梯度变化, 约10mGal。除此之外, 在磁力异常分布图上可以看到, 此区域有一个规则且对称分布的带状异常, 其磁力异常最大值超过500nT。结合上面的讨论分析, 认为在中段可能对应着一个较大规模的近SN走向的深部断裂(郝天珧等, 2002; 郝天珧等, 2003), 从而一个显著的对比特征在古生代地层的厚度特征方面可以被预见。

在中部隆起区东段磁力异常表现为正负相间的分布特征。区域内西区表现为系列块状的正异常区域分布(123°20′E以西); 东区表现为以-100nT为绝大多数下限的负异常区域。在这两个正负异常区之间夹有面积较大变化异常区, 分布着密集的闭合的正异常值。

通过上文磁力异常的分布情况, 我们可以得到如下推断: 在研究区域存在着两条深大断裂带, 它们对结晶基底的深度和岩性有着可能性控制。此特征在研究区域中部隆起区的东段较为显著: 在123°10′E附近, 磁性基底埋深分布直接反映着基底断裂的近南北向特征。伴随着断裂带的东-西走向, 磁性基岩埋藏深度也存在着浅-深的变化, 由2—3km变化到5—7km并伴随着8km的极端深度。从而可以推断此为基底深断裂带。另一条北西走向的断裂带则控制了结晶基底的岩性。基于断裂之间的诸多异常变化特征,我们可以推断此区域的岩系分布为在前寒武纪变质岩系的基底之上存在覆盖着中生代火山碎屑岩系。

II3南黄海南部盆地和勿南沙隆起区

西侧的南黄海南部盆地规模比苏北盆地小得多,并与之连成一体, 重磁异常都为团块状的负异常分布区。该区重力异常较低, 有较厚的下第三系存在,为中、新生代沉积坳陷区的反映。中、新生代弱磁性沉积层厚度较厚, 前震旦系结晶基底埋深较深, 部分可达7km, 局部磁力高对应于盆地内新生代玄武岩、辉岩、燕山期闪长岩、花岗岩和印支期花岗岩。

东侧的勿南沙隆起区为正重力异常分布区, 变化也较平缓, 与陆地苏南隆起相连。勿南沙隆起是以中生代、古生代地层组成的隆起, 布格异常变化趋势为东高西低。勿南沙隆起区的磁力异常则以较平缓的负异常为主。该区基底岩石磁性微弱, 其岩性应以浅变质碎屑岩系为主, 推测其岩性可能为千枚岩、板岩、片岩以及碳酸盐岩类所构成的弱磁性基底, 基底埋深为3—6km。基于该区域磁异常分布的平滑性, 我们可以推断出研究区域地质构造的如下特征: 基岩埋藏的深入性, 地质构造的缓和性以及岩浆活动的平稳性。

III 华南—岭南地块

华南—岭南地块夹持在江山-绍兴-光州断裂和东海陆架之间。在断裂带的东南侧, 主要是分布较为均匀的负磁力异常。在断裂带的西北部分则主要是大量正闭合的磁力异常中心。在重力异常分布中此断裂带是一个梯级带。在华南—岭南地块中间对接处出现错断迹象, 在它们的结合部位, 出现断陷引起的重力、磁力异常平缓变化的负异常特征, 缺失有关隆褶和火山活动引起的异常特征。

变化尤为剧烈的华南—岭南地块磁场直接表征着较浅的结晶埋藏基底, 其2—4km的深度与中新生界的地层对应。同时, 正磁力异常条带分布的强度与高磁性特征玄武岩的后期侵入, 及其沿南黄海中部—济州岛断裂带的发育存在着直接联系。

IV 东海大陆架

图幅内东南侧为东海大陆架的虎皮礁隆起部分(梁瑞才等, 2006;韩波等, 2010)。该部分的磁性体埋深一般不会超过5km, 作为基底的变质岩系呈现出弱磁场背景, 主要是燕山期花岗岩类的反映(吴健生等,1992, 2005)。

3 结论

本文利用南通幅区域地质调查的重磁异常数据,针对典型剖面进行了地质-地球物理综合分析, 并在这些条件约束下进行南黄海磁性基底反演, 所得到的主要结论如下:

(1) 在磁力资料处理中, 一维频谱分析作为一种磁力异常的反演方法, 在研究区磁力异常埋深反演上取得了良好的应用效果。在一维频谱分析方法中,采用Filon变换可以更好地识别高频段的异常, 从而提高推断的分辨率。

(2) 南黄海属于扬子块体向海域的延伸部分, 研究海域所广泛沉积的震旦系—中、下三叠统以海相为主的地层中包含着两套磁性岩系。上部的中生代火山碎屑岩系, 在长期的地质演变过程中伴随着褶皱、变质和隆起并且伴有火山岩入侵等过程。下部的弱磁性基底由前震旦纪变质岩系组成, 与下伏地层呈不整合接触。在海区内, 磁性基底埋深的变化起伏比较大,分布图中可以看到多个局部的隆起与凹陷区, 反映出磁性基底的构造格局。

(3) 南黄海区域可分为华北—狼林地块、扬子—京畿地块、华南—岭南地块、东海大陆架四大构造区块, 通过重磁异常变化特征和磁性基底特征分析, 为研究区断裂等区域构造特征解释提供了可靠的依据。

王懋基, 宋正范, 1991. 特殊磁场区的航磁解释. 物探与化探,15(2): 121—128

王懋基, 张文斌, 欧介甫等, 1992. 航空物探解释方法及应用.北京: 地质出版社, 1—215

田振兴, 张训华, 肖国林等, 2007. 北黄海盆地北缘断裂带及其特征. 海洋地质与第四纪地质, 27(2): 59—63

邢 涛, 2002. 南黄海磁性基底与岩浆活动研究. 青岛: 中国海洋大学硕士学位论文, 35

邢 涛, 张训华, 张维冈, 2005. 南黄海区域地质构造研究进展. 海洋地质动态, 21(12): 6—9

杨慧良, 2009. 南通幅区域地球物理场特征研究. 青岛: 中国科学院研究生院(海洋研究所)硕士学位论文, 60—72

吴健生, 王家林, 1992. 利用区域磁异常研究东海陆架去基底构造. 同济大学学报, 20(4): 451—458

吴健生, 陈 冰, 王家林, 2005. 东海陆架区中北部前第三系基底综合地球物理研究. 热带海洋学报, 24(2): 301—305

宋正范, 1997. 航磁剖面数据的频谱分析与磁性界面深度的计算. 航空物探论文集. 北京: 地质出版社, 1—153

林 珍, 姚永坚, 2009. 南黄海某典型剖面重磁震联合反演及综合解释. 物探与化探, 33(4): 361—367

金翔龙, 喻普之, 1982. 黄海、东海地质构造. 黄东海地质. 北京: 科学出版社, 1—22

郝天珧, Suh M, 王谦身等, 2002. 根据重力数据研究黄海周边断裂带在海区的延伸. 地球物理学报, 45(3): 385—397

郝天珧, Suh M, 阎晓蔚等, 2003. 黄海中央断裂带的地球物理证据及其与边缘海演化的关系. 地球物理学报, 46(2): 179—184

郝天珧, 黄 松, 徐 亚等, 2010. 关于黄海深部构造的地球物理认识. 地球物理学报, 53(6): 1315—1326

侯方辉, 张志珣, 张训华等, 2008. 南黄海盆地地质演化及构造样式地震解释. 海洋地质与第四纪地质, 28(5): 61—68

郭玉贵, 1997. 黄海、东海及邻域地质构造特征. 见许东禹等.中国近海地质. 北京: 地质出版社, 210—239

梁瑞才, 郑彦鹏, 王揆洋等, 2006. 东海北部虎皮礁邻近海域地磁异常研究. 海洋科学进展, 24(2): 73—74

韩 波, 张训华, 孟祥君, 2010. 东海磁场及磁性基底特征.海洋地质与第四纪地质, 30(1): 71—76

温珍河, 张训华, 尹延鸿等, 2011. 中国东部海区编图及基本地学特征. 地球物理学报, 54(8): 2093—2101

Spector A, Grant F S, 1970. Statistical models for interpreting aeromagnetic data. Geophys, 35(2): 293—302