桑蟥的生物学特性及室内饲养技术

2014-03-19戴伟宏张蕾李静孟艳

戴伟宏 张蕾 李静 孟艳

(安徽农业大学生命科学学院 230036)

1 桑蟥的生物学特性

桑蟥(Rondotia menciana Moore),属鳞翅目蚕蛾科,与家蚕近缘,以桑叶为食物和营养来源。桑蟥的幼虫体长为1~2cm,有一化(头蟥)、二化(二蟥)和三化(三蟥)之分。桑蟥主要分布于安徽、山西、浙江、江苏、山东、广东、广西、四川等地,不同地区化性差异较大,由南至北递减。浙江省湖州地区以三化性为主;山东省临朐地区以一化性、二化性为主,近年出现了少量三化性;山西省阳城等地的桑蟥基本都是一化性[1]。

1.1 桑蟥的幼虫

孵化不久的桑蟥幼虫啃食桑叶背面的叶肉组织,残留桑叶透明上表皮,这种行为具有自我保护和适应环境的重要意义。叶肉组织是营养物质的合成与贮存的主要部位,质地疏松,利于啃食和保护尚未发育健全的牙齿。同时,叶肉吞食后留下来的致密透明的表皮层,有利于遮挡雨水,减少直接受淋,提高刚孵化幼虫的成活率。从2龄起幼虫开始啃食全叶,形成虫洞,但也会选择性残留一定面积的叶片,用于隐藏自身。3、4龄幼虫由于生长发育不断加快,只有通过加大桑叶的取食量才能满足日益增长的营养需求。桑蟥幼虫在5龄期取食量达最高峰,取食方式是食光全叶,仅剩叶脉和叶柄。据报道,5龄幼虫的取食量可达到全龄总食桑量的86.6%[2],因此5龄期是桑蟥为害的鼎盛时期。

经过2次蜕皮后,桑蟥幼虫的体表颜色由起初的白色、乳白色转变成黄色或黄绿色。构成黄体色的物质呈鳞粉状,主要沉积于体壁及体表(图1)。

图1 桑蟥的幼虫

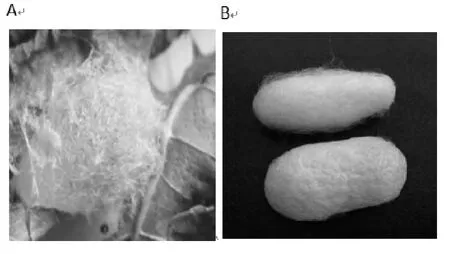

和家蚕相同,桑蟥终龄末期的幼虫,取食量急剧减少甚至停止取食,并到处游荡,寻找适宜结茧的场所。它们一般会在完整叶片或者啃食不严重的桑叶叶背主叶脉处结茧,或在叶柄、枝条、甚至在桑树邻近的树木等不易被雨淋湿的场所结茧。桑蟥的茧色一般为淡黄色,茧形不规则,茧丝粗糙,茧层单薄,依稀可见蛹体(图2)。对于野外生存的桑蟥而言,单薄的茧层有利于蛹体及时感应外界环境的温度变化以及羽化后的成虫破茧而出。

图2 桑蟥与家蚕的茧

1.2 桑蟥的蛹

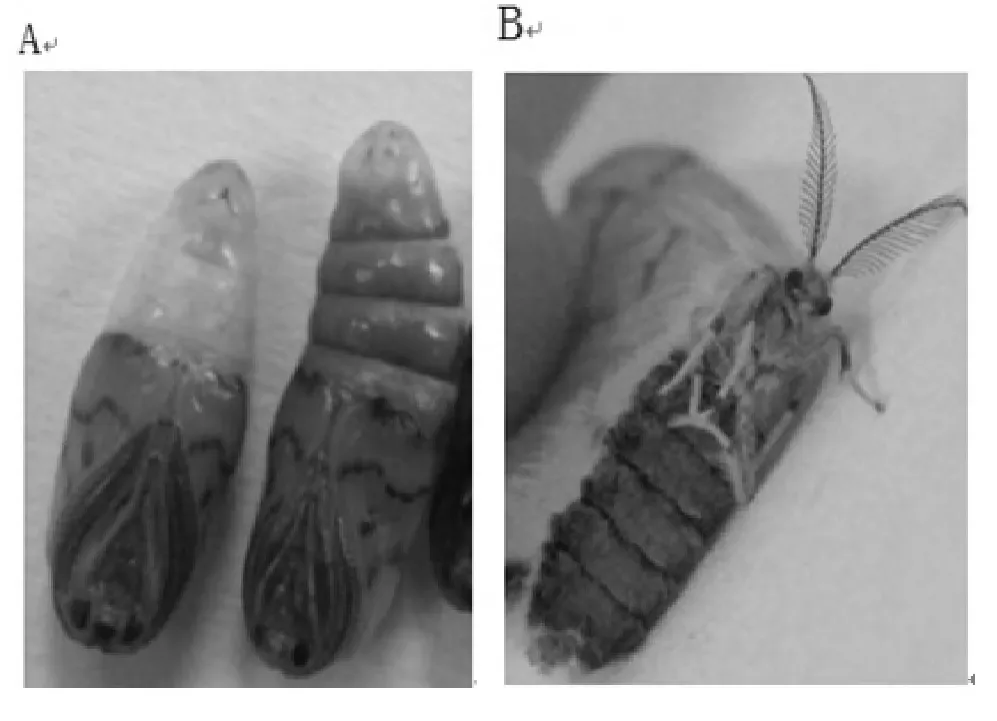

桑蟥的蛹皮薄而透明。初期蛹呈乳白色,2~3天后复眼、气门、羽翅、触角等逐渐变成茶褐色。雄蛾的腹部呈乳白色或淡黄色,而雌蛾的腹部2天后开始变成黄褐色,乃至深褐色(图3A),腹部出现的褐色物质,到了成虫期最终发育成鳞毛,用于覆盖所产的过冬卵(图3B)。

图3 桑蟥的蛹和蛾

1.3 桑蟥的成虫

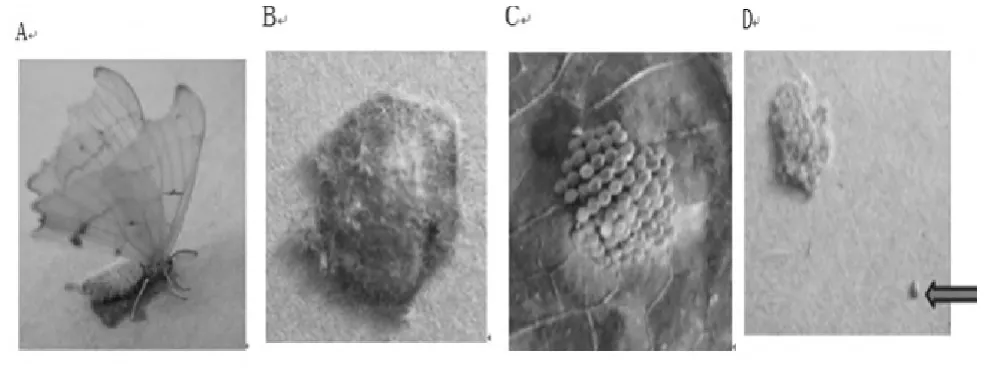

桑蟥的雄蛾一般比雌蛾提前1~2天羽化,腹部无褐色鳞毛,体型较小,飞行能力强,触角较为宽大舒展,有利于搜寻雌蛾。雌蛾由于满腹卵粒,羽化初期一般移动缓慢或静止不动。交尾时间较长,达8h左右,交尾后2h左右开始产卵。产下的卵一般成块状,可根据卵块是否覆盖褐色的鳞毛而区分越冬卵和非越冬卵。产越冬卵时,雌蛾通过摆动腹部,将褐色鳞毛嵌入卵粒间,覆盖在卵面上(图4A),最后整平压实成有盖卵(图4B),而非越冬卵无鳞毛覆盖,卵面较清洁(图4C)。另据研究,桑蟥一块越冬卵的数目平均在100颗左右,非越冬的卵块中卵粒数可多达300颗,孵化率高达90%[3]。

加盖褐色鳞毛的卵,外观接近于树皮颜色,有利于隐蔽卵块,避免天敌侵害。有趣的是,我们发现雌蛾在产下一大块卵后,一般会在附近一定距离处再产大约6颗卵的小卵块或几粒散卵(图4D),并且也会用腹部的鳞毛进行覆盖。这样可以防止因整块卵脱落或者由于天敌的侵害而导致“全军覆没”,为来年卵的孵化率提供保障,有利于种群在生态系统中保持一定的数量。

图4 桑蟥的卵

2 桑蟥的室内饲养技术

2.1 幼虫饲养

桑蟥幼虫体型较小,活动能力极强,因此在室内饲养的过程中对容器的要求较为严格。容器上的透气孔洞要细密,防止幼虫从空隙逃逸。同时也要保证较为充足的光照时间和规律的明暗交替。如果黑暗条件下放置时间过长,幼虫的取食量明显减少甚至停止取食。

桑蟥幼虫较为适宜的室内生活条件:温度一般控制在23~28℃,湿度控制在50% ~60%。投放桑叶时,尽量置放松散,叶面朝上。长期观察发现叶背朝上的叶子,幼虫虽然在其叶腹面聚集,但基本无啃食。这可能与其长期处于野外桑树的叶背取食而保持一定的身体重力有关,即便在室内也习惯于以倒挂状态从叶背取食。

2.2 成虫交尾

从野外捕获的桑蟥野性极强,在室内饲养的条件下交尾较为困难。试验表明空间狭小的容器虽然能够缩小雌雄蛾之间的距离,但交尾率很低。相反,宽敞容器能够保证雄蛾来回飞行的空间,加上提供较为充足的光线,在容器内任意放些桑叶或枝叶,模拟类似于户外的环境,可使雌蛾的交尾率基本达到100%。

2.3 越冬卵的收集与储藏

桑蟥的卵块主要集中在交尾前放入交尾容器内的桑叶或牛皮纸之类的产卵载体,若卵产在他处,则可通过小心刮取收集卵粒。将收集到的卵块用透光透气且能防止蟑螂等危害的适当容器存储,容器放置在能与室外环境相似且防雨防潮效果较好的地方。

3 小结与讨论

经历长期的自然选择和进化,桑蟥已形成自身特有的生物学特性,以便更好地适应变化万千的外界环境。例如它能够通过减少化性来适应由南至北积温递减的环境;产加盖褐色鳞毛的卵块和散卵来抵御寒冬、隐蔽自身,防止卵被人工刮除或天敌危害而导致种群数量减少。

桑蟥有鳞毛覆盖的越冬卵孵化周期较长,是否能够象处理家蚕卵一样,通过冷藏、浸酸等方式人为调控桑蟥卵的孵化周期,还有待研究。

墨喋呤是形成昆虫黄色体表的重要内源性喋啶类色素之一,家蚕黄体色突变体lemon的幼虫体壁沉积了大量的墨喋呤[4]。桑蟥幼虫体表的黄色物质的主要成分是否为墨喋呤,还有待于进一步考证。不少昆虫在不同的发育阶段,体表颜色会出现变化。桑蟥3龄前后幼虫体色的骤变,也是一个值得探究的生物学现象。

[1]朱燕,白锡川,钟佳丽,等.浙江桑蟥消亡的原因分析[J].蚕桑通报,2011,42(2):39 ~42.

[2]张苗琴,白锡川.关于桑蟥防治指标的研究[J].中国蚕业,2002,23(2):24~25.

[3]何春华.桑蟥的生物学特性的调查研究[J].江苏蚕业,1996(2):52~54.

[4]Meng Y,Katsuma S,Daimon T,et al.The silkworm mutant lemon(lemon lethal)is a potential insectmodel for human sepiapterin reductase deficiency[J].JBiol Chem,2009,284(17):11698~11705.