合作伙伴选择对合作创新风险的作用机理研究

2014-03-19朱建新朱祎宏张春宁

朱建新 朱祎宏 张春宁

(哈尔滨工程大学,黑龙江 哈尔滨 150001;电子科技大学,四川 成都 611731)

一、引言

新经济时代,创新作为企业生存与发展的不竭动力已成为共识。创新活动的复杂性、风险性、不确定性等特征,导致企业尤其是中小型企业、高新技术企业往往通过合作的方式进行创新活动,通过联合具有互补资源的各类主体来提高整体的竞争能力。*Fitjar R D,Rodríguez P A. Firm collaboration and modes of innovation in Norway. Research Policy,2013,42(1):128-138.越来越多的学者认为,合作创新有利于加速企业间资源和信息的流动,对企业绩效产生正向影响。*Freel M S,Harrison R T. Innovation and cooperation in the small firm sector: evidence from ‘Northern Britain’.Regional Studies,2006,40(4): 289-305.

合作创新的多主体性意味着创新过程中将可能存在机会主义行为、利益冲突、权责划分不明、信息不对称等风险。*Ma Zongguo,Zhu Konglai. Study on Trust Countermeasures of SMEs RJVs Based on Reputation Angle of View. Management Science and Engineering,2011,5(4): 21-25.Fariaa等(2010)提出,合作伙伴的选择以及合作过程中合作伙伴的战略、行为在合作创新过程中均需要特别关注。*Pedro de F,Francisco L,Rui S. Cooperation in innovation activities: The importance of partners Research Policy,2010,39(8):1082-1092.现有关于企业合作创新伙伴的研究主要集中于讨论合作伙伴选择影响因素及其分类等方面。*吴松强等:《核心企业技术联盟伙伴选择灰色聚类分析——基于核心能力的视角》,《科技管理研究》2009年第8期;王仙雅等:《企业合作创新的动态博弈分析与伙伴选择》,《科学管理研究》2010年第2期。在合作伙伴的选择过程中,合作主体的个体因素(如技术实力、财务状况等);关系因素(如兼容情况、协调能力)以及隐性因素(如企业动机、学习能力)等均有可能影响合作创新的进程及效果,而这些因素对合作创新风险形成的作用机理如何?将主要作用于创新过程的哪个阶段?如何在合作创新发起前充分考虑合作伙伴选择可能带来的风险因素,以及如何在合作创新各阶段有效地控制合作伙伴的潜在风险?基于认识和解决上述问题的愿望,本文拟从项目视角出发探究合作伙伴选择的影响因素,分析合作伙伴选择对合作创新风险作用机理的理论模型,以期指导企业进行创新伙伴选择活动并为提高企业合作创新成功率提供理论依据。

二、理论综述

(一)项目视角合作创新过程分析

Coombs等(1998)认为,运用项目管理思想能有效划分创新管理阶段,并将创新过程划分为新产品/新工艺推出、核心产品/能力提升、创造新技术平台三个项目。之后,学者们从技术创新过程视角深入研究了创新过程和创新风险。[注]高阳 等:《企业技术创新过程风险分析与管理策略》,《技术经济》2001年第2期;刘继海等:《企业技术创新不同阶段的风险管理策略探讨》,《科技管理研究》2006年第7期。沈静等(2009)对合作创新过程进行了划分,大体可以分为合作前期准备、合作关系建立、合作正式进行、合作成果转让或销售等阶段。[注]沈静 等:《企业合作创新过程中知识转移影响因素及机制研究》,《科技进步与对策》2009年第4期。综合考虑合作创新前期必要的准备工作和将概念成果市场化环节对合作创新项目的影响,本文将合作创新分为合作前期、合作中期和合作后期三个阶段。

合作前期主要是指合作创新准备阶段,主要包括创新概念形成、创新项目调研和合作契约签订。合作中期作为合作创新项目的核心,由研究开发和成果中试两个阶段构成,研究开发过程主要针对技术层面,与合作伙伴共同进行研究开发工作;成果中试则是技术成果能否转化为产品的关键;一方面应对技术成果进行生产试验,验证其是否能在现有的材料、生产技术下按照预设的技术工艺安全生产,另一方面要进行市场试验活动,以验证产品是否可以满足消费者需求。合作后期是指企业创新产品经过成果中试后,开始批量生产并进入市场销售的阶段。

(二)合作创新风险因素概述

与单一主体的独立创新相比,合作创新活动创新主体增加,各合作主体依据项目目标,共同承担成本与风险,共同享受创新收益。但关系维度的嵌入使得与独立创新活动相比,管理复杂性提升尤为明显,不仅要考虑技术过程的风险,更要关注合作风险。[注]张平 等:《合作创新风险的测评方法研究》,《科技管理研究》2009年第2期。

依据合作创新活动过程视角,结合国内外技术创新风险和合作创新风险的相关研究成果,[注]谢科范:《技术创新的风险因素及其实证分析》,《科技进步与对策》1999年第3期;刘荣 等:《企业合作创新风险的多层次模糊综合评价模型及应用》,《科技与管理》2009年第4期。事前风险可定义为合作创新准备过程中可能面临的风险,主要包括创新概念的合理性程度、项目调研充分性与否、项目合同完备程度。事中风险中,合作研究开发阶段需要考虑技术变更程度、技术目标难易程度、合作主体投机行为概率、合作主体兼容性;成果中试阶段则重点需要关注中试条件的满足程度;事后风险中,批量生产的可行性是影响概念成果转化为可进入市场产品的关键要素,而市场需求与预期的差距、市场进入门槛高低、竞争激烈程度均是市场销售反馈中可能面临的风险要素。

(三)合作创新伙伴选择因素分析

Geringer(1988)认为,合作伙伴选择应考虑“合作任务”和“合作关系”两大因素。合作任务因素包括企业合作创新活动必须具备的资源和管理能力,如技术能力、财务状况、人力资源、企业渠道等;合作关系强调企业自身以及合作伙伴以往的合作过程与经验,可以从企业基本情况、组织文化兼容性、合作关系维护、合作信任程度及合作兼容情况等方面进行测度 。[注]Geringer. J M.Selection of partners for international joint venture .Business Quarterly, 1988, 53(2):31-36.袁磊(2001)认为企业选择合作伙伴时应考虑合作伙伴个体因素及合作伙伴关系因素。[注]袁磊:《战略联盟合作伙伴的选择分析》,《中国软科学》2001年第9期。个体因素主要包括企业规模与管理制度、市场情况、技术能力及其互补性、财务状况等客观指标,关系因素主要由合作企业间的兼容能力、文化差异、信任程度、承诺实现情况等主观指标构成。杨东奇等(2012)提出,企业应以技术成功和市场成功作为合作导向,因此在进行合作伙伴选择的过程中,为了提高合作绩效,不仅要考虑伙伴个体因素和伙伴关系因素,还应考虑合作成果推向市场后的影响,即需要在合作伙伴选择的过程中考虑合作创新的后效应。[注]杨东奇、张春宁、徐影等:《企业研发联盟伙伴选择影响因素及其对联盟绩效的作用分析》,《中国科技论坛》2012年第5期。

综上所述,本文将合作个体因素、合作关系因素和合作后效应因素作为企业在合作创新伙伴选择过程中需要考虑的三类因素,并结合国内外相关成熟量表,通过企业抗风险能力、员工综合素质水平、企业市场地位、技术实力及以往信誉作为测量合作企业个体因素的指标;合作关系因素通过知识产权协调机制、企业合作承诺、管理兼容性、实力对等情况四个指标综合反映;合作后效应因素利用合作动机一致性程度、合作主体信任程度、合作主体的学习能力来测度。

三、研究假设及理论模型构建

合作创新项目面临的风险由合作主体共同承担,但合作伙伴在合作过程中的目的差异、投机行为等都可能造成合作项目达不到预期效果。创新项目作为合作创新活动的载体,其本身的特质(如项目所需资源、项目难度、项目目标等)决定了项目所需要的资源及项目可能面临的风险类型,这也从客观上对企业创新伙伴选择提出了要求。

在项目过程视角下,企业合作创新活动包含从创新理念形成到将概念成果市场化获得创新收益的全过程。具体而言,包括合作前期的准备阶段,合作中期的研究开发和成果中试阶段以及合作后期的批量生产及市场销售阶段。准备阶段中创新理念的合理性、创新项目调研的充分程度以及合作契约的完备性都与创新伙伴选择存在密切的关系;合作中期作为合作创新项目的核心,研究开发活动最能体现各主体间的交流合作,其成功与否不仅与主体本身的人员素质、实力相关,还取决于主体间目的的一致性、管理的兼容性、沟通的及时性等要素;成果中试阶段面临的不确定性较大,且需要大量的财力和物力以模拟产品生产和市场运作,这不仅考验合作主体的实力,更需要各合作主体按照协议履行自身的义务。批量生产与市场销售环节同样需要合作主体运用自身资源支持创新成果的市场转化,若合作主体间出现诸如“搭便车”、“公地悲剧”等行为,也会严重影响项目成果的获得。由此可见,合作创新过程的每个阶段都存在各种潜在的风险因素,若合作关系能保持有序高效状态,则将优化创新成果、缩短创新周期以获得更大收益;若潜在风险因素对创新活动形成阻碍,则可能导致创新活动的失败。综上所述,为进一步探讨合作创新伙伴选择的影响因素与合作创新风险产生之间的关系,本文提出了如下研究假设。

H1:个体因素将显著作用于合作创新前期风险形成。

H2:个体因素将显著作用于合作创新中期风险形成。

H3:个体因素将显著作用于合作创新后期风险形成。

H4:关系因素将显著作用于合作创新前期风险形成。

一个胖胖的中年妇人匆忙地越过了她,妇人的年龄也许刚过四十,也许只有三十五六岁,但是她的穿着和面容已经到了可以说毫无修饰、甚至毫不掩饰她的困顿与忙迫的地步,她是真正地被生活蹂躏到对任何事任何人都丝毫不再能在意的程度了。

H5:关系因素将显著作用于合作创新中期风险形成。

H6:关系因素将显著作用于合作创新后期风险形成。

H7:后效应因素将显著作用于合作创新前期风险形成。

H8:后效应因素将显著作用于合作创新中期风险形成。

H9:后效应因素将显著作用于合作创新后期风险形成。

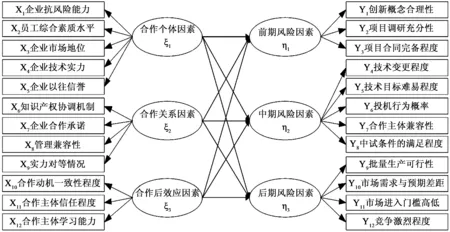

结合研究假设,本文构建了企业合作创新伙伴选择影响因素对合作创新风险作用机理的理论模型,如图1所示。

图1 企业合作创新伙伴选择影响因素对合作创新风险作用机理的理论模型

四、实证分析

(一)数据收集与描述性统计分析

首先,借鉴国内外现有成熟量表,根据研究假设和理论模型进行适用性分析,整理形成问卷初稿,并请教有合作创新经验的企业管理者和专家进行评估,以验证其理论可行性。之后,依托学校MBA资源进行预测试,明确量表填写时间、语义简洁性及题项是否可以良好表达测度内容,根据回收结果对问卷进行修正以形成正式问卷。正式调研共计发放问卷570份,回收331份,最终有效问卷306份,有效问卷率为53.68%。

调查对象统计中,外资企业占比16.67%,合资企业17.32%,国有企业25.16%,民营企业25.82,研究所占3.27%,还有11.76%来自其他行业,问卷覆盖面较广。企业成立时间以6-20年的居多,20-50年的企业数量稍次。74.84%的企业有过合作创新经验,由此可见国内企业对合作创新的重视程度较高,其余25.16%的企业则顾虑合作创新风险性较高而未采用该方式进行创新活动。

本次研究样本量达到306个,符合结构方程模型对样本量的要求。通过描述性统计分析可知,各题项返回值均包含1-7的全部分数段,即调查者对各观测变量重要程度的认知差距较大。各题项均值相差不明显,均值最大为5.887,测度的是合作主体的抗风险能力,最小值为5.118,测度指标为批量生产的可行性。除x4、x5、y2、y64个指标的测量值存在较大差异外,其他测量指标的标准差都在1以内。结构方程模型要求单一变量数据应尽量满足正态分布,所有变量应满足多元正态分布。[注]侯杰泰、温忠麟、成子娟:《结构方程模型及其应用》,北京:教育科学出版社2004年版。24个观测变量的偏度值均在[-1,0]之间,峰度值在[-1,2]之间,都属轻微的渐进分布。[注]Haruhiko O. Asymptotic Expansions of the Distributions of the Least Squares Estimators in Factor Analysis and Structural Equation Modeling Handbook of Statistics,2012(28):163-200.

(二)效度信度分析

为确保量表的内容效度,问卷编制时充分参考国内外成熟量表,并结合专家及企业管理者的意见。探索性因子分析中测量指标的KMO值均大于0.7,Bartlett半球检验sig.值均小于0.0001;测量变量的主成分分析均通过了0.45标准,即设计的量表能与潜变量对应,结构效度佳。根据Cronbach’s alpha系数的反馈结果,潜变量η1、η2、η3、ξ1、ξ2、ξ3的信度系数均大于0.7,通过一致性检验,问卷信度佳。

(三)拟合度检验

结构方程模型拟合度检验结果中,调整后的卡方值x2/df为1.19,通过小于2的检验标准,GFI为0.933、AGFI为0.904、NFI为0.922、CFI为0.961,均通过大于0.9的检验标准,RMSEA为0.056,通过小于0.08的标准,模型拟合程度较高。

(四)模型修正

本文假设中除H8“后效应因素将显著作用于合作创新中期风险形成”的T值为1.11没有通过检验之外,其他假设均能通过T值绝对值大于1.96这一评判标准,将这一路径去除,再次运行模型,其他假设仍均能通过,并且大部分检验T值还有所改善,说明合作创新中后效应因素对合作创新中期风险形成的影响不显著,这一路径应予以删除。

结构方程模型中还可以通过增加路径以降低模型卡方值,提高模型拟合度,本实验中已无其他路径增加,且现有路径已能较好反映各潜变量之间的关系。

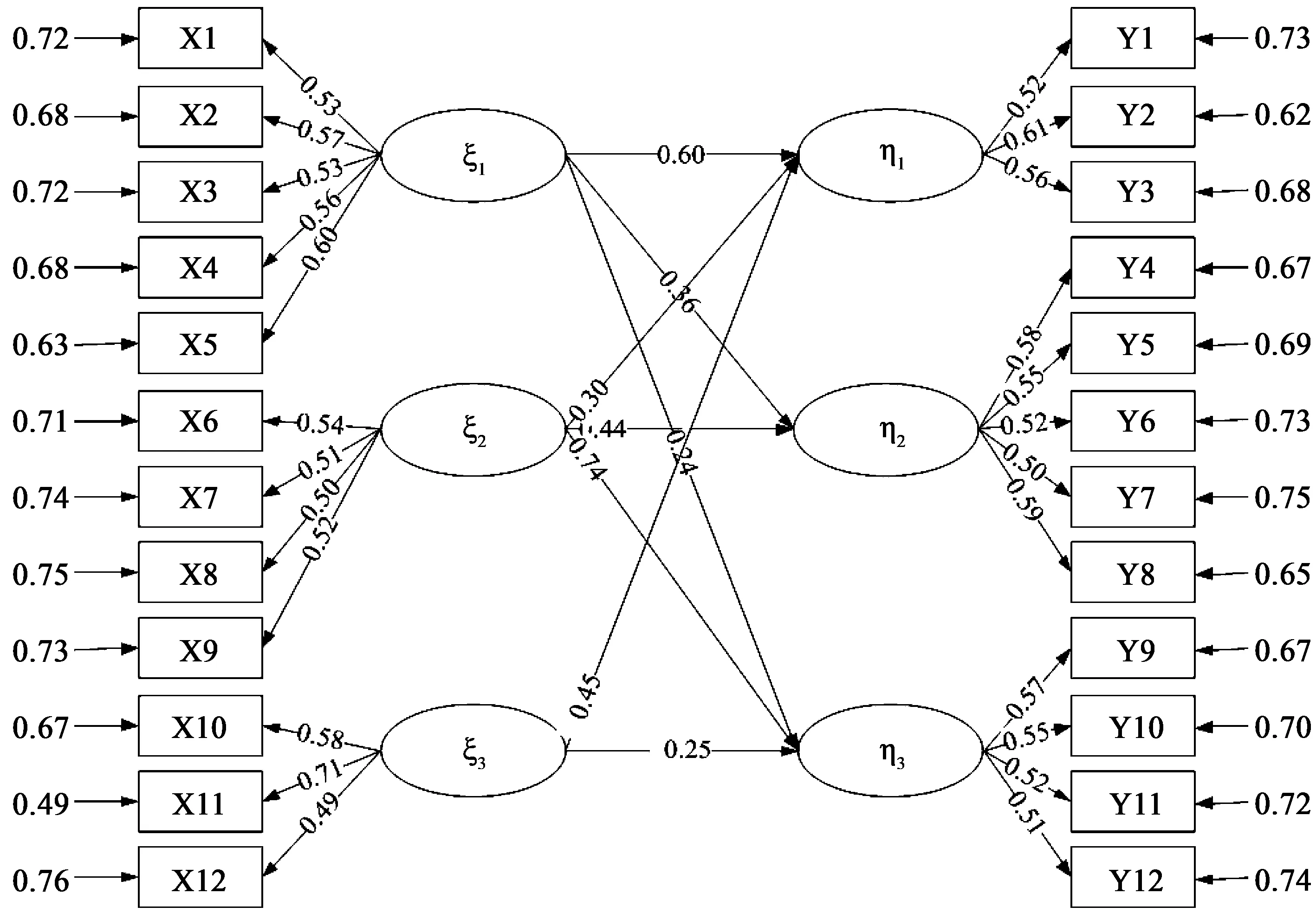

(五)假设结果检验

图2表明,合作个体因素、关系因素均对合作创新全过程具有显著影响,而后效应因素则主要作用于合作创新前期和后期两个阶段。个体因素对合作创新前期风险形成的影响最大,尽管企业选择合作伙伴时已进行了充分调研,但无论是企业对创新概念的完善,还是进行创新项目调研或是和合作伙伴签订合作契约,均需要考虑合作伙伴的个体因素及其可能采取的行动,降低合作创新初始阶段的风险,以此提高合作项目中期和后期的成功率,保障合作项目顺利进行。关系因素对合作创新过程中后期风险形成的影响程度最大。尽管企业选择合作伙伴时已充分考虑了合作主体与本企业在知识产权协调机制、合作承诺、管理兼容性、实力对等因素上的匹配性,但同样需要在项目进行中关注合作伙伴的动机和行为,特别是在批量生产和市场推广阶段,防止合作伙伴的不正当行为致使本企业本应获得的市场成果流失。与个体因素及关系因素相比,后效应因素仅对合作创新前期及后期风险形成有显著影响。合作企业间的动机差异以及出于对合作伙伴的信用及学习能力的担心,合作主体均希望能进行更符合自身利益的项目,但这将影响合作创新决策的制定与合作契约的签订。而在概念成果转化为市场成果的过程中,合作主体也倾向于在有所保留自身资源和实力的情况下共享项目成果,而这可能降低市场开发的深度和广度,造成合作创新项目难以获得应有的效果。

图2 最终模型的结构方程标准化路径分析结果

五、结论

合作创新的多主体性特征使得伙伴选择成为合作创新项目实施需要考虑的关键要素。本文基于项目过程视角分析了企业合作创新风险的类型,验证了伙伴选择因素对合作创新风险形成的作用路径及影响程度,明确了合作创新各阶段需要重点关注的合作伙伴行为可能产生的风险。

第一,合作创新项目在前期应重点关注合作个体因素和后效应因素。合作创新准备阶段要充分考察合作候选企业的企业抗风险能力、员工综合素质水平、市场地位、技术实力及以往信誉,同时注意合作动机的一致性、合作主体间的信任程度以及合作企业的学习能力。

第二,合作创新项目在中期应关注个体因素和关系因素的影响。研究开发过程中合作主体间技术实力、素质水平、管理的兼容性、知识产权机制的协调将会对研发进程及效果产生重要影响,成果中试阶段需要的大量资源也将考验合作主体的信誉、对承诺的履行情况及实力水平。

第三,合作创新项目在后期应重点关注合作关系因素的影响。市场开发和销售阶段,无论是生产条件匹配还是降低市场进入难度与竞争激烈程度,都需要合作主体共同应对,影响主体间合作关系的因素也会根据市场开发资源投入以及销售收益的获得而动态地发生变化,需要企业予以密切关注。