巴黎大区城市空间与轨道交通网发展的关系分析

2014-03-17吴育芬

吴育芬

(赛思达上海技术咨询有限公司,200070,上海∥工程师)

巴黎大区是法国首都所在的行政大区。该区以巴黎市为中心,其它7个省同心环绕于巴黎市周边。巴黎大区人口稠密,以巴黎为核心,并由5个外围的新城构成了“多中心”的城市形态。整个巴黎大区面积为12000 km2,人口近1500万人。其中,巴黎中心区加近郊3省构成了巴黎都市区的范围,面积为765 km2,人口为640万人,就业岗位360万人;而狭义的巴黎,则是指巴黎环线之内的中心城区,面积仅为105 km2,其人口也只有200万左右。巴黎不仅是全球著名的国际大都市,也是全球城市化密度最高、最具有文化标志的代表之一。

1 巴黎大区的城市和轨道交通发展历程及其关系

1.1 1965 年之前

二战之后,法国同其他欧洲国家一样把战后重建作为城市规划建设工作的重点。这一时期整个法国经济呈快速稳定的增长趋势,与此同时人口亦大幅增加。该时期巴黎地区的城市发展呈明显的松散式状态,尤其是巴黎中心塞纳河以外区域的发展严重失控,整个地区的发展缺乏系统性。

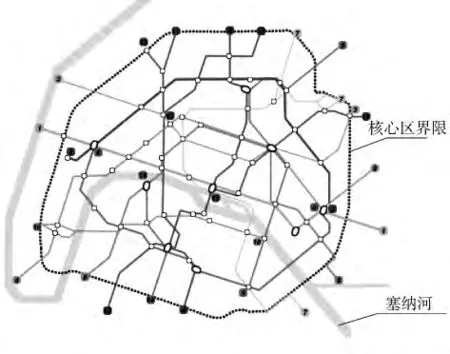

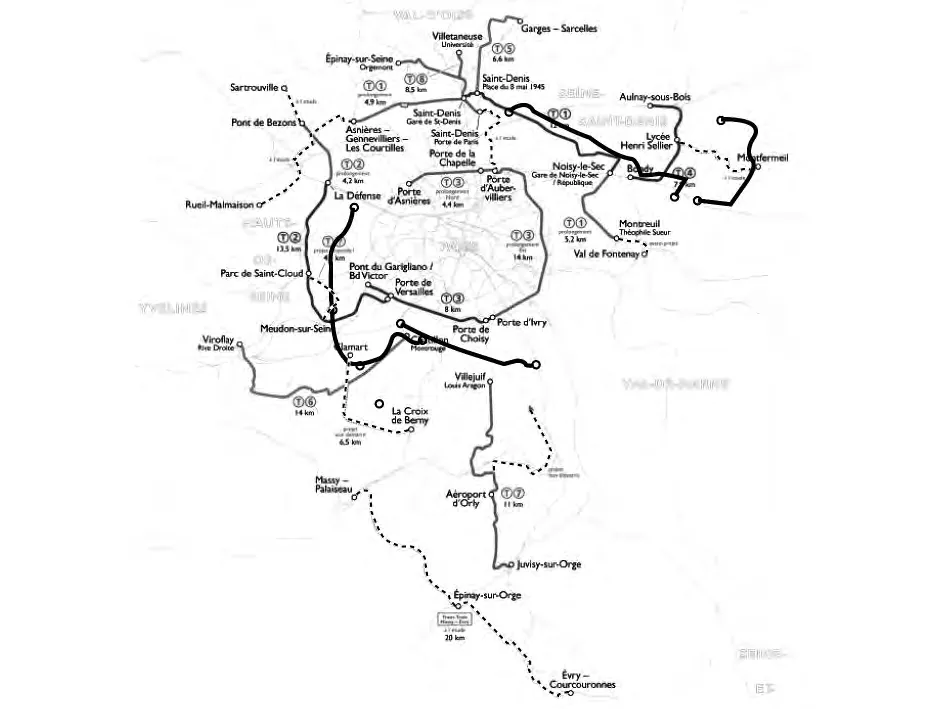

巴黎第一条地铁于1900年建成,至1950年市区的地铁线网已经相当完备,规模接近200 km左右,但主要覆盖范围是在105 km2的巴黎核心区和近郊的小范围都市圈(如图1所示)。

图1 1950年巴黎地铁线网

此外,放射状市郊铁路网也已建立,不仅覆盖了整个巴黎大区范围,并深入核心区内的六大火车站,分别是图2中所示核心区(灰色)的蒙帕纳斯站、萨 拉扎尔站、里昂站、北站、东站和奥斯德利兹站。

图2 1950年巴黎大区市郊铁路网

二战之后,巴黎城市建设和人口增长主要集中在巴黎核心区,而当时巴黎大区铁路线均止于上述六大火车站。各大火车站之间依靠巴黎环城铁路相互连接。随着巴黎核心区人口爆炸式增长,使道路交通问题层出不穷;与此同时,1900年巴黎世博会临近,修建核心区地铁系统是必然的选择。至1939年巴黎核心区地铁网线路长度已经达到159 km,共332座车站;1946年的地铁客流量已达到16亿人次/年。

1.2 1965年至1975年

1.2.1 城市的发展

巴黎地区在20世纪60年代面临很多严峻的问题:如人口增长,住房危机,交通设施落后等。在这一背景下,时任法国官员的著名规划师保罗德鲁瓦对巴黎进行未来50年的战略构想,编制了具有划时代意义的1965年版的《巴黎地区城市总体规划》。

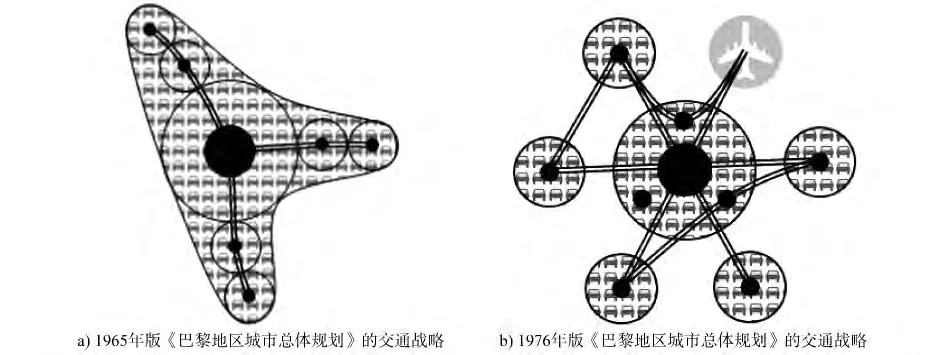

这一规划实现了从“以限制为主”到“以发展为主”的战略转变,提出如图3所示的城市发展轴线和新城的理念,为巴黎城市建设提供了新的发展空间,构架了区域空间格局的雏形。

在这一发展战略指导下,巴黎在沿塞纳河、马恩河、卢瓦兹河河谷方向的城市扩展带建设了包括马恩拉瓦莱、埃夫里、伊夫林、赛尔吉蓬图瓦兹和默伦塞纳尔在内的5座新城。其目的在于向外围地区疏散中心区过于集中的人口,这些新城并不脱离巴黎独立发展,而是与市区互为补充,以构成统一的城市体系。

图3 1965年版的《巴黎地区城市总体规划》提出城市沿轴线发展的理念

1.2.2 交通的发展

20世纪60年代正值巴黎小汽车浪潮的到来,因此,巴黎1965年版城市总体规划执行的策略是“机动化优先”。这使当时巴黎的城市空间使用无不体现出机动交通优先的原则,无论是新城内部出行还是巴黎城市核心区域与新城之间都以机动化出行为主,而铁路仅仅是作为连接巴黎市区和市郊的手段(见图4-a))。巴黎是世界上第一个完全实现人车分流的城市规划案例,其中拉德方斯新区以及城市环线的建设均是这一时期的产物。20世纪70年代初,随着机动交通对城市公共空间侵蚀的加剧,导致城市拥堵问题日益严峻,人们开始对这种以交通速度为先的城市规划理念提出质疑。1976年版的城市总体规矩中,首次确立了公交优先的战略,以加强新城之间以及与中心城的联系,而中心城和新城内部的短距离出行采取机动化方式(见图4-b))。

图4 巴黎地区城市总体规划的交通战略

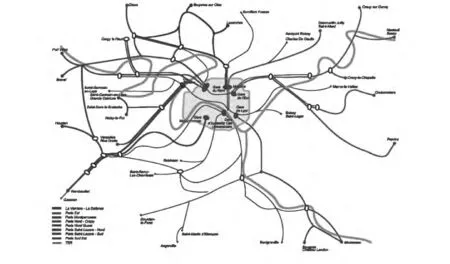

巴黎的市域快线网(RER)就是在这一背景下开始发展的。第一条RER的线路于1969年投入运营,以后又经过两期建设,并最终于1977年完成了RER A线的建设(见图5)。之后进一步建设并延伸RER B线和C线。

图5 巴黎RER的启动

1.2.3 轨道交通与城市发展间的关系

实际上,早在新城政策出台之前,巴黎区域规划就认识到交通基础设施对城市空间布局的引导作用,提出了应加强区域交通基础设施的建设,为日后巴黎新城的区域布局打下了良好的基础。20世纪60年代中期之后,巴黎地铁中的部分线路开始向郊区延伸。其中,新城开发的一个最重要举措就是建设一套现代化的高效交通系统。RER的线路不用半小时就可以将乘客从新城送到巴黎中心区。RER系统的建设成为当时新城区发展的重要交通支柱。在此后的数十年里,区域交通(包括RER系统、道路公交等)始终是巴黎地区城市建设的重点,5座新城也依托区域交通来布局和发展。

1.3 1976年至1994年

1.3.1 城市的发展

1965年版的《巴黎地区城市总体规划》确立之后的50年间,巴黎大区始终遵循其规划的总体发展方向,其中也经历了多次修编和升级。历次规划方案的调整继承了以推动巴黎地区整体均衡发展为核心的城市发展思路,将人为限制城市建设区的扩展转变为有计划地为城市建设寻找新的发展空间,以增加解决城市问题的途径。“多中心”的空间概念也从城市建成区延伸到整个巴黎地区,从而使区域的城市空间布局更具灵活性,适应了当时世界各城市竞争的时代要求。其中较为重要的修编有:

1)1976年版《巴黎地区城市总体规划》:正式确立了多中心的发展理念和新城市群的发展模式。

2)1994年版《巴黎地区城市总体规划》:确定了区域协调发展的理念。

在1965年之后的50年间,巴黎几个版本的城市总体规划始终围绕着中心城区和卫星城协调发展的理念。在巴黎市区着重发展如文化、金融等第三产业的过程中,同时将工业和人口向周边省疏散,以突出巴黎市悠久的文化内涵和国际大都市魅力。巴黎中心区整合了大量资源以营造一个由公共空间、文物古迹、现代化场所等组成的城市景观,将巴黎作为居民活动的焦点和文明感知的汇集地来进行建设,注重控制人口的密度和混合度,重点发展交通的便捷性和通达性。由此,多中心的城市发展格局基本形成。

1.3.2 交通的发展

在1976年至1994年这一阶段,巴黎不遗余力地推进其RER的发展。巴黎大区的RER规划主要是为了解决城市核心区建设于十九世纪初的地铁网络所无法解决的两个问题:

1)通过RER连接巴黎各大火车站,解决在火车站形成的客流断点问题;

2)方便巴黎市中心和市郊地区潮汐式客流的换乘。

基于1965年版的《巴黎地区城市总体规划》的要求,对RER的建设思考由规划而逐步走向了实施。RER目的是提供一种大运量的公共交通系统,服务于主要的居住人口和就业聚集区;在巴黎主城之外,RER按照城市总体规划确定的轴线发展,并穿越其通达的新城中心;在主城区中心区段交通走廊上为趋于饱和的市区地铁线提供快速补充通道。巴黎已建成的RER如图6所示。

图6 巴黎的RER

在建设RER的同时,巴黎也致力于完善核心区的轨道交通线网结构,并重点发展了外围环形有轨电车线路,以串联环主城的节点。图7所示为巴黎现有的有轨电车线网,其中粗实线为已建成线路(为1994年至2009年间建设),其余为在建或设计规划中的有轨电车线路,多为环状线路以连接市区地铁网络的终点站,并规划进一步向外围延伸和拓展。

1.3.3 轨道交通与城市发展间的关系

可以说1976至1994年期间,新城开发加轴线发展和RER建设的发展是相辅相成、紧密联系在一起的。RER的发展既可以被视作是城市发展、交通发展的必然产物,同时也是引导城市发展的重要手段。

1.4 2009年的“大巴黎计划”

1.4.1 城市的发展

在新一轮的全球城市竞争中,很多人认为巴黎大区再继续这样“循规蹈矩”地采取“新城+多中心”的发展理念,已经无法处理城市发展中所遇到的新问题,也无法适应全球化趋势下的城市竞争。其中遇到的主要问题是:一切都以突出独一无二的“巴黎中心区”为重点,而忽视了“外部地区”的需求与发展;市区和郊区资源分配出现失衡,中心城与卫星城间的联系仍显薄弱,郊区边缘化现象严重等问题日益明显,行政体制和交通基础设施(环城高速公路)的阻隔最终造成了经济和文化上的阻隔。为此,2008年法国总统萨科奇在上任伊始从国家层面来负责和协调巴黎未来20年至30年的拓展振兴计划,即“大巴黎计划”。其目标是重塑巴黎、重组交通,把首都巴黎建设成一个21世纪可持续发展、具有国际竞争力、郊区概念淡化的绿色环保大都市。

图7 现有及近期规划建设的巴黎有轨电车线网

鉴于巴黎市中心区与郊区发展的不平衡性,规划师们提出继续加强并优化多中心城市空间的拓展,目标是实现内外平衡、相互编织的多中心格局,真正建设一个没有郊区概念的大都市。2009年和2030年巴黎城市规划的发展格局比较见图8所示。

图8 2009年和2030年巴黎城市规划发展格局比较

1.4.2 交通的发展

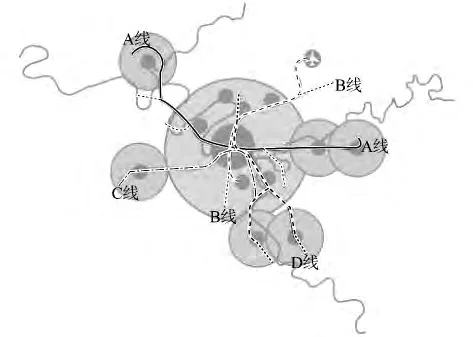

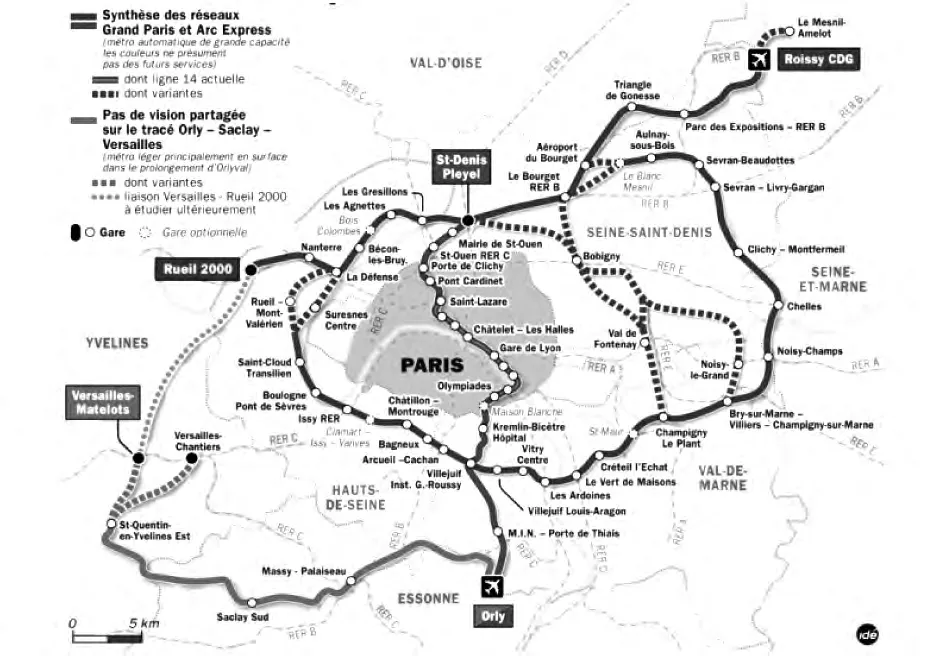

基于上述城市发展逻辑的思考,巴黎大区计划耗资200亿欧元,在10年(2009年—2018年)内建设130 km的“8”字形或叫双环形全自动化轨道快线,以重点解决巴黎大区外围区域环向客流的问题。利用轨道快线把主要的客流点和经济就业中心联系起来,以提升郊区的客运服务质量。届时,无论是从拉德芳斯新区还是从市中心的巴黎圣母院出发,其到北郊戴高乐机场的时间均不超过25 min。

2030年巴黎郊区大环线建设规划如图9所示。规划的市郊大环线的轨道快线线路特点有:

1)大运量:高峰小时单向运量4万人次。

2)高速度:高峰小时旅行速度为80 km/h,平均速度为60 km/h,大大高于目前的地铁速度。

3)自动化:全自动无人驾驶,全部采用屏蔽门,目标是成为全世界最高效的轨道快线系统。

图9 2030年巴黎郊区大环线建设规划

1.4.3 轨道交通与城市发展间的关系

巴黎中心区“强极核”的形态经历了漫长的发展过程,仍然没有得到质的改变,市区强大的吸附力蚕食了部分新城的发展空间,城市规划中所倡导的“多中心”格局目前并未圆满实现。这其中固然有经济发展、移民政策、地区分治体制等方面的原因,但最重要的两个原因是:①行政管理未能跟上城市拓展的步伐;② 交通基础设施对城市空间的割裂。这不仅间接加剧了城市发展的不均衡性,而且导致产生了一系列经济、文化和社会问题。

这也是“大巴黎计划”所需重点解决的一个问题,即实现一个不再具有郊区概念的巴黎。其核心的理念除了采取修建双环形全自动化轨道快线等措施来增加既有交通设施的通达性之外,还包含了城市活动的接近性这一理念。即,加强居住、就业、生活之间的混合度,形成独立的新城,避免新城成为主城区的“卧城”。

2 结语

随着城市人口的增长,大量居民居住区必然要从城市中心地区向郊区卫星城发展,故在改善市区交通的同时,要积极发展市区和卫星城间的公共交通运输系统,且应以轨道交通作为主要方式。从上述介绍的巴黎大区城市空间和轨道交通的发展历程来看,各种轨道交通系统(铁路、RER、地铁和有轨电车等)的建设都与当时的历史环境、城市发展及交通需求息息相关。

交通发展是城市规划和发展的体现,两者相互支持、相互作用,形成密不可分的整体。二战后,巴黎大区城市建设经历了漫长的“强极核、多中心”的发展阶段,直至今天的“大巴黎计划”提出了向内外均衡模式进行过渡。总体而言,巴黎轨道交通线网秉承了由内而外,先径向后环向的发展逻辑,这与巴黎强中心的城市格局是相匹配的。无论2009年开始实施的“大巴黎计划”命运及效果如何,其国际化都市的改造思路及对城市交通设施建设的高度重视,对目前国内的大型城市的总体规划和轨道交通发展都具备一定的借鉴意义。

[1]Lupus(BeF).SDRIF et Grand Paris:40 ans d’aménagement francilien en débats[R].Paris:SDRIF,2010.

[2]李依庆,吴冰华.巴黎市区地铁网络发展历史及其启示[J].城市轨道交通研究,2003(4):126.

[3]五一.巴黎RER线与上海R线的对比研究[J].城市轨道交通研究,2005(4):1.

[4]李依庆,吴冰华.巴黎轨道交通市域线(RER)的发展历程[J].城市轨道交通研究,2004(3):77.